仕事や勉強で「目標を立てたのに、なかなかやる気が続かない…」そんな悩みはありませんか?

- 数字のノルマや資格試験の点数ばかり意識してプレッシャーに感じる

- 成長したい気持ちはあるけれど、成果が見えずに不安になる

- 結局どんな目標を立てればモチベーションが上がるのか分からない

実はこのモヤモヤのカギを握るのが、マスタリー目標(成長を重視する目標)とパフォーマンス目標(成果や評価を重視する目標)という心理学の考え方です。本記事では両者の意味や違いをわかりやすく解説し、メリット・デメリット、さらに仕事や勉強での活用方法まで紹介します。

「成長志向」と「成果志向」をどう組み合わせればモチベーションが続くのか、そのヒントがきっと見つかります。ぜひ最後まで読んでくださいね。

マスタリー目標とパフォーマンス目標の基本的な意味

ビジネスや勉強で「目標をどう立てるか」は成果やモチベーションに大きく影響します。その代表的な考え方が マスタリー目標 と パフォーマンス目標 です。名前は少し難しく感じますが、意味はシンプルです。

マスタリー目標とは?「成長やスキル向上を重視する考え方」

- 自分自身の知識やスキルを伸ばすことに価値を置く目標です。

- 例:

- 「英語をもっと理解して会話できるようになりたい」

- 「プレゼンで自分の考えを分かりやすく伝えられるようになりたい」

- 特徴:

- 学習や練習の過程を重視する

- 失敗を「成長のチャンス」と考えやすい

- 長期的なスキル習得に向いている

パフォーマンス目標とは?「成果や評価を重視する考え方」

- 目に見える成果や周囲からの評価を基準にする目標です。

- 例:

- 「売上を100万円達成する」

- 「テストで90点以上を取る」

- 「社内でトップの成績を出す」

- 特徴:

- ゴールが明確で達成感を得やすい

- 短期的な集中力を高めやすい

- ただし失敗への不安やプレッシャーも強くなりやすい

両者の違いを一言でまとめると「成長志向 vs 成果志向」

- マスタリー目標=「昨日の自分より成長できたか」

- パフォーマンス目標=「他人や数値と比べて成果を出せたか」

つまり、マスタリー目標は「プロセス重視」、パフォーマンス目標は「結果重視」と考えるとイメージしやすいでしょう。どちらも状況によって役立ち、組み合わせて使うことが大切です。

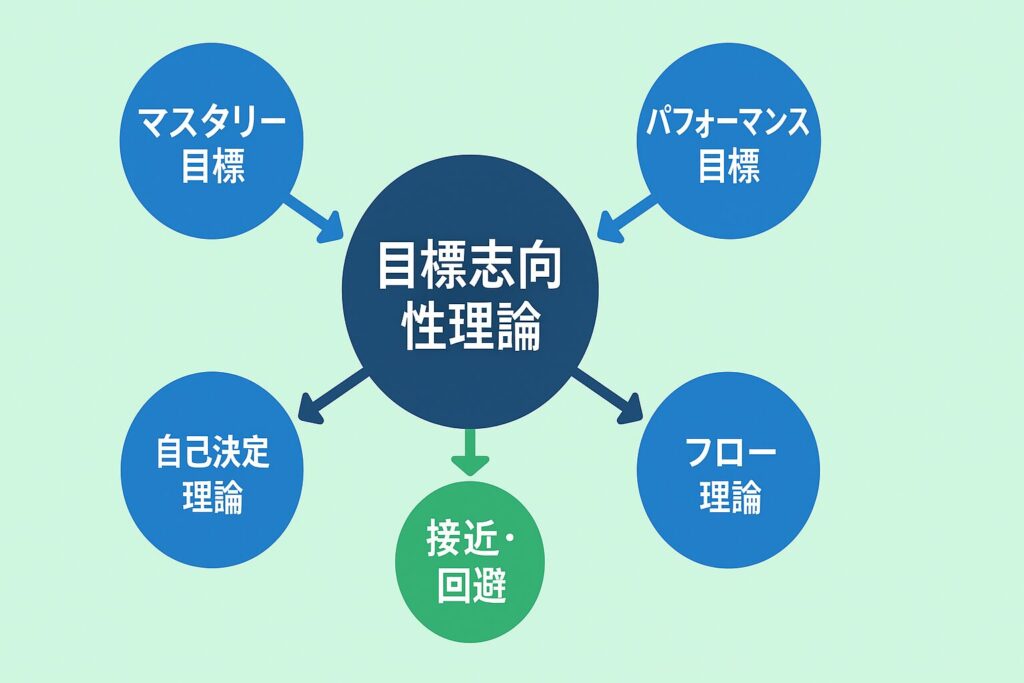

心理学での位置づけ|目標志向性理論の基礎

「マスタリー目標」と「パフォーマンス目標」は、教育心理学やビジネス心理学で重要な理論の一部として位置づけられています。その中核になるのが 目標志向性理論(Achievement Goal Theory) です。この理論を知ると、なぜ人によって「学び方」「働き方」が変わるのかが理解しやすくなります。

目標志向性理論(Achievement Goal Theory)の概要

- 1980年代に発展した心理学理論で、「人はどんな目標を持つかによって努力の仕方や成果が変わる」と説明します。

- 代表的なのが「マスタリー目標(成長重視)」と「パフォーマンス目標(成果・評価重視)」。

- 教育現場では「勉強への取り組み方」、ビジネス現場では「働き方や成果の出し方」を理解する枠組みとして応用されています。

接近目標と回避目標|成果を追うか失敗を避けるか

- エリオット&ハラキエヴィッチ(1996)は、さらに「パフォーマンス目標」を2つに分類しました。

- パフォーマンス接近目標:他人より良い成果を出そうとする(例:営業で1位を取る)

- パフォーマンス回避目標:他人より劣らないように避ける(例:最低限ノルマを落とさない)

- 同じ「成果志向」でも、前向きに挑むか、後ろ向きに避けるかでモチベーションの質が変わります。

自己決定理論との関係|内発的動機づけと外発的動機づけ

- 自己決定理論(Deci & Ryan)によると、人のやる気は「内発的(楽しさ・好奇心)」と「外発的(報酬・評価)」に分けられます。

- マスタリー目標は「学ぶこと自体が楽しい」という内発的動機づけと相性が良い。

- パフォーマンス目標は「評価されたい」「ご褒美が欲しい」といった外発的動機づけと結びつきやすい。

期待×価値理論やフロー理論との関連

- 期待×価値理論(Eccles & Wigfield)

- 「成功できそうか(期待)」と「やる価値があるか(価値)」の組み合わせで努力量が決まる。

- マスタリー目標は「学ぶ価値」を重視する人に多く、パフォーマンス目標は「評価の価値」を重視する人に多い。

- フロー理論(Csikszentmihalyi, 1990)

- 「挑戦」と「スキル」のバランスが取れると没頭できる状態=フローに入れる。

- マスタリー目標はフローに入りやすく、パフォーマンス目標は不安でフローを妨げやすい。

研究やデータから分かるマスタリー目標とパフォーマンス目標の影響

理論だけでなく、実際の研究やデータからも「マスタリー目標」と「パフォーマンス目標」の効果の違いが確認されています。心理学者や教育機関の調査によって、それぞれがどんな成果につながりやすいかをご紹介します。

キャロル・ドゥエックの研究|成長マインドセットとの関係

- スタンフォード大学の心理学者 キャロル・ドゥエック は「成長マインドセット(能力は努力で伸ばせるという考え方)」を提唱。

- 彼女の研究では、成長マインドセットを持つ人はマスタリー目標を立てやすく、学習や仕事で粘り強く成果を出すことが分かっています。

- 一方で「固定マインドセット(能力は生まれつき決まっているという考え方)」を持つ人は、周囲と比較するパフォーマンス目標に偏りやすい傾向があります。

接近・回避の4分類モデル

- マスタリー接近目標(Mastery-Approach Goals)

- 自分の能力を高めたい、スキルを習得したい

- 例:「新しいプログラミング言語を使えるようになりたい」 - マスタリー回避目標(Mastery-Avoidance Goals)

- 成長できないこと、下手になることを避けたい

- 例:「これ以上英語が下手にならないように勉強する」 - パフォーマンス接近目標(Performance-Approach Goals)

- 他人より優れていることを目指す

- 例:「営業成績でチーム1位になる」 - パフォーマンス回避目標(Performance-Avoidance Goals)

- 他人より劣ることを避けたい

- 例:「最下位にならないように最低限のノルマは達成する」

ポイント

- 接近目標=「プラスを手に入れたい」

- 回避目標=「マイナスを避けたい」

- この視点を加えることで、「マスタリー=良い、パフォーマンス=悪い」という単純な図式ではなく、質の違いによって良し悪しが変わることが分かります。

仕事や勉強におけるメリット・デメリット

「マスタリー目標」と「パフォーマンス目標」には、それぞれ強みと弱みがあります。どちらが正しいというよりも、使い方次第で成果にもリスクにもつながるのが特徴です。

マスタリー目標のメリット|長期的な学習効果と挑戦意欲

- 学び続ける力が高まる

- 「できるようになりたい」という姿勢は、失敗しても諦めず挑戦を続けやすい。

- 深い理解につながる

- 点数や評価より「本質理解」を重視するため、応用力が伸びやすい。

- モチベーションの持続

- 他人との比較ではなく「自分の成長」に基準を置くので、長期的にやる気を保ちやすい。

パフォーマンス目標のメリット|短期的成果やモチベーション維持

- 集中力を高めやすい

- 「試験で90点取る」「売上を達成する」など、数値目標は分かりやすく力を引き出しやすい。

- 競争心を刺激できる

- 他人と比べることで「もっと頑張ろう」という気持ちが生まれる。

- 短期の成果が必要な場面で有効

- スポーツ試合や営業ノルマのように「今すぐ結果を出す必要がある状況」で力を発揮。

それぞれのデメリットとリスク|プレッシャーや回避行動など

- マスタリー目標の弱点

- 成果が出るまでに時間がかかり、短期勝負の場面では力を発揮しにくい。

- 理想を追いすぎて「完璧主義」に陥ることもある。

- パフォーマンス目標の弱点

- 周囲の評価や順位に左右されやすく、プレッシャーや不安が強まる。

- 「失敗したら恥ずかしい」という気持ちから、新しい挑戦を避けることがある。

実生活・ビジネスでの活用方法

「マスタリー目標」と「パフォーマンス目標」は、理論を知っているだけでは意味がありません。大切なのは、勉強や仕事の場面でどう活かすかです。ここでは実際のシーンごとに応用の仕方を紹介します。

勉強での活かし方|理解重視と点数重視のバランス

- マスタリー目標型の勉強

- 「なぜこの公式が成り立つのか理解する」

- 「自分の言葉で説明できるようにする」

- パフォーマンス目標型の勉強

- 「模試で偏差値60を取る」

- 「資格試験に合格する」

- → コツは 「基礎を理解(マスタリー)」→「成果で確認(パフォーマンス)」 の順で組み合わせること。

仕事での活かし方|スキル習得と業績目標の両立

- マスタリー目標型の働き方

- 「営業トークをもっと磨いて顧客理解を深める」

- 「新しいツールを使いこなす」

- パフォーマンス目標型の働き方

- 「今月の売上100万円を達成する」

- 「社内でトップ3に入る」

- → ビジネスでは 「スキル向上(マスタリー)」が成果(パフォーマンス)を後押しすると考えるのが有効です。

自己成長と成果を両立させる「ハイブリッド目標設定」

- 両方を組み合わせるのが最強

- 例:「プレゼン資料の質を高める(マスタリー)」+「次回の提案で受注率30%を達成する(パフォーマンス)」

- ステップ式に目標を立てる

- マスタリー目標=能力アップを目指す

- パフォーマンス目標=その成果を数値で確認

- このように「成長と成果」をセットで意識することで、モチベーションも結果も両立できます。

まとめ|成果とモチベーションを高めるための目標の立て方

ここまで見てきたように、マスタリー目標とパフォーマンス目標は「どちらが正しいか」ではなく「どう使い分けるか」が大事です。両者の特徴を理解することで、学びや仕事のモチベーションをより高められます。

状況に応じた使い分けが大切

- 長期的にスキルを伸ばしたいとき → マスタリー目標をメインに

- 短期的に成果を出したいとき → パフォーマンス目標を活用

- 例:英語学習では「日常会話を理解する力をつける(マスタリー)」+「TOEICで700点を目指す(パフォーマンス)」

学びや成長を支えるのはマスタリー目標

- 失敗を恐れず挑戦できる

- モチベーションが続きやすい

- 本質的な理解が深まる

→ 長いキャリアを見据えたときに「土台」となる目標設定。

成果を加速させるのはパフォーマンス目標

- 数値や評価で達成感を得られる

- 短期的な集中力を高められる

- 競争心を刺激して行動を促す

→ 大事な試験・商談・締め切りなど「勝負どころ」で力を発揮する目標設定。

✅ まとめると、

- マスタリー目標=成長のエンジン

- パフォーマンス目標=成果のブースター

両方をバランスよく取り入れることで、「継続的な成長」+「目に見える成果」を両立できます。これは勉強にもビジネスにも共通する、成功者が実践している目標の立て方です。