「どうして自分はこんなに不安を感じやすいんだろう…?」そんな疑問を持ったことはありませんか?

ちょっとした失敗で強く落ち込む、人間関係で嫌われるのが怖い、先のことを考えて眠れなくなる…。不安は誰にでもある感情ですが、強すぎると日常生活がつらくなってしまいます。

本記事では、脳の仕組み・性格傾向・思考パターンなど、心理学の視点から「不安を感じやすい理由」をわかりやすく解説します。さらに、代表的な心理学理論(認知行動療法やABC理論など)や、不安を和らげる実践的な方法も紹介。読めば「不安は弱さではなく、人間に必要な感情なんだ」と前向きに捉え直せるはずです。

不安との付き合い方を学びたい方は、ぜひ最後まで読んでくださいね。

不安とは?心理学での定義と特徴

不安とは、まだ起きていない未来の出来事に対して「悪いことが起こるかもしれない」と予期して感じる感情です。心理学では、恐怖とよく比較されます。

- 恐怖:ライオンに追いかけられるなど、目の前に「現実の危険」があるときに感じる感情

- 不安:試験で失敗するかもしれない、人に嫌われるかもしれないなど、「未来の予測」に基づく感情

このように、恐怖=今ここにある危険、不安=これから起こるかもしれない危険と整理できます。

不安と恐怖の違い|未来の予期と目の前の危険

心理学では、不安は「予期的不安(anticipatory anxiety)」とも呼ばれます。

例えるなら、恐怖はライオンの前に立っている状態、不安は森の奥にライオンが潜んでいるかもしれないと考える状態です。

つまり、不安は現実に脅威がなくても生じやすいのが特徴です。

不安の役割|適度な不安は集中力を高める

不安には「悪いイメージ」がつきがちですが、実は役立つ面もあります。

- テスト前に不安を感じる → 勉強に集中する

- プレゼン前に不安を感じる → 入念に準備する

このように、適度な不安は集中力や準備を促すポジティブな働きを持ちます。

ただし、不安が強すぎると「眠れない」「頭が真っ白になる」といった逆効果が生じます。

心理学で不安が注目される理由

心理学や精神医学の分野では、不安は非常に重要な研究対象です。

- 不安は「ストレス」「うつ」と深く結びついている

- 不安障害やパニック障害など、生活に支障をきたす症状の中心になる

- 認知行動療法(CBT)などの心理療法でも「不安の扱い方」が鍵になる

つまり、不安は「生きるために必要な感情」でありながら、「過剰になると生活の質を下げる」という両面性を持つ感情なのです。

不安を説明する心理学の有名な理論・モデル

心理学では、不安を理解するために数多くの理論やモデルが提案されてきました。ここでは、代表的で分かりやすいものを紹介します。

ラザルスの認知的評価理論|解釈が不安を左右する

リチャード・ラザルスは「ストレスや不安は出来事そのものではなく、それをどう解釈するかで決まる」と説明しました。

- 例:同じプレゼンでも

→ 「失敗したら終わりだ」と考える人は強い不安を感じる

→ 「挑戦するチャンスだ」と考える人は不安が和らぐ

つまり、不安は外の出来事ではなく心のフィルター(解釈)によって大きく変わるのです。

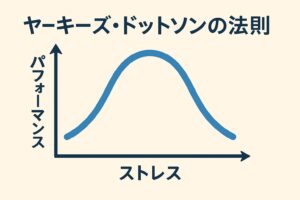

ヤーキーズ・ドットソン法則|最適な不安レベルとは

この法則は「不安や緊張が少なすぎても多すぎてもパフォーマンスは下がる」と説明します。

- 不安がゼロ → 気が抜けて集中できない

- 不安が強すぎる → 頭が真っ白になって力を出せない

- 適度な不安 → 最も実力を発揮できる

心理学ではこれを「最適覚醒水準」と呼びます。試験やスポーツ前の「ちょうど良い緊張感」がこれに当たります。

認知行動療法(CBT)モデル|自動思考が感情を作る

認知行動療法では、不安は「状況そのもの」からではなく、頭に浮かぶ自動思考によって生まれると考えます。

- 例:上司に呼ばれた → 「怒られるに違いない」と考える → 不安

- 実際には「仕事を頼まれるだけ」かもしれないのに、不安な思考が感情を引き起こすのです。

このモデルは、不安を軽減するためには「思考を現実的に修正すること」が重要だと示しています。

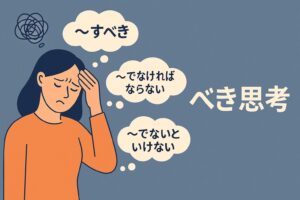

エリスのABC理論|「べき思考」が不安を生む仕組み

心理学者アルバート・エリスは、不安を次の3つで説明しました。

- A(Activating event:出来事)

- B(Belief:信念・考え方)

- C(Consequence:感情・行動の結果)

ここで重要なのは「B」。

「失敗してはいけない」「人に迷惑をかけるべきではない」といったべき思考が強いほど、不安は増大します。

学習性無力感|「どうせ無理」が不安を固定化する

マーティン・セリグマンの実験では、「何をしても状況を変えられない」と学習した犬が、電気ショックを避ける行動をやめてしまいました。

人間も同じで、失敗体験が積み重なると「どうせ自分には無理だ」と思い込み、不安や無力感が強化されます。

情動二要因理論|体の反応+解釈で不安が決まる

シャクターとシンガーは「感情は 身体反応(心拍・発汗)+状況解釈 の組み合わせ」と提案しました。

- 心臓がドキドキする

→ 「試験だから不安だ」と解釈すれば不安に

→ 「好きな人に会えるからワクワクだ」と解釈すれば喜びに

つまり、不安は「体の反応」と「意味づけ」の両方で作られるのです。

メタ認知療法(MCT)|「不安を心配する」悪循環を断ち切る

心理学者エイドリアン・ウェルズが提唱したメタ認知理論では、不安が長引くのは「不安を心配する」ことが原因だと説明されます。

例えば、

- 「また不安になったらどうしよう」と考える

- 「不安を感じる自分は弱い」と責めてしまう

こうした「不安そのものを心配する思考」が、不安をさらに強める悪循環をつくってしまいます。

この理論を基に開発されたのがメタ認知療法(MCT)です。

MCTでは、

- 「不安を完全に消す」のではなく「不安を心配しすぎない」練習をする

- 注意を切り替える訓練や「不安を一歩引いて観察する方法(分離化)」を用いる

といったアプローチで、不安との付き合い方を変えていきます。

つまり、MCTは「不安をなくす」よりも「不安に振り回されない心のあり方」を目指す療法なのです。

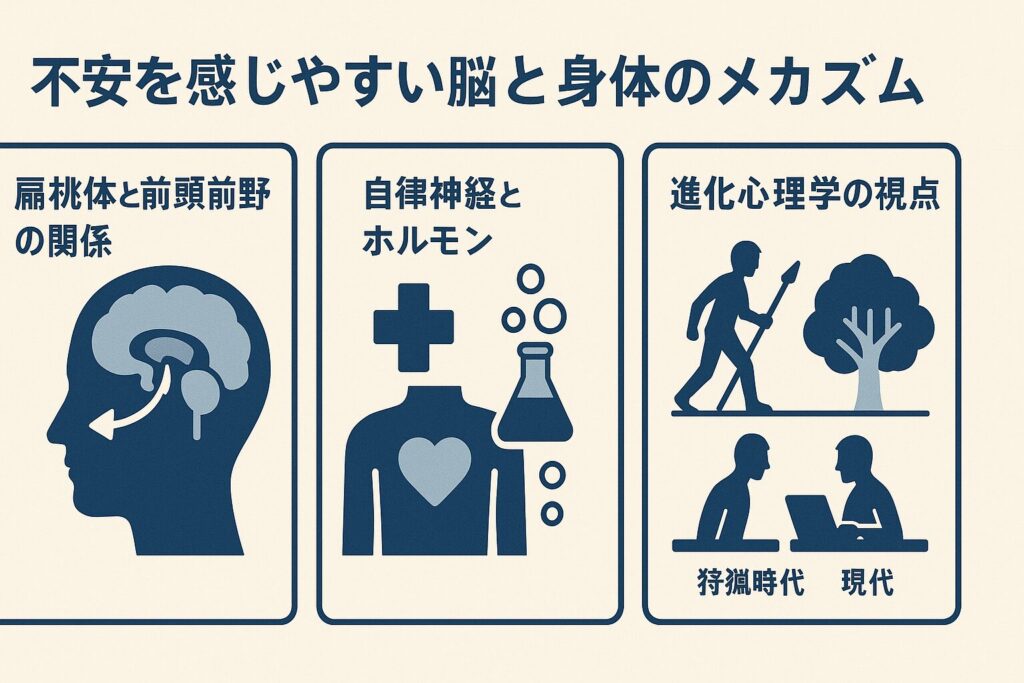

不安を感じやすい脳と身体のメカニズム

不安は「心の問題」と思われがちですが、実は脳や身体の仕組みとも深く関わっています。心理学や神経科学の研究では、特定の脳の部位やホルモン、自律神経の働きが不安に影響していることが分かっています。

扁桃体と前頭前野のバランス

脳の中でも「扁桃体(へんとうたい)」は、不安や恐怖を感じるときに中心的に働く部位です。いわば脳の警報装置のような存在。

- 扁桃体が敏感だと、小さな刺激でも「危険だ!」と反応し、不安が強まりやすい。

- 一方で「前頭前野」は理性の司令塔。扁桃体の暴走を抑えて「冷静になろう」とブレーキをかけます。

このバランスが崩れると、「頭では大丈夫だと分かっているのに不安が止まらない」という状態になります。

自律神経とホルモン(コルチゾール)の影響

不安を感じるときは、自律神経が大きく関与しています。

- 交感神経が活性化 → 心拍数上昇、呼吸が浅くなる、汗が出る

- その結果、身体が「戦うか逃げるかモード」になり、不安感が増す

さらに、不安時には「コルチゾール」というストレスホルモンが分泌されます。

少量なら集中力を高めますが、長期間分泌され続けると 不眠・倦怠感・慢性的な不安 につながります。

進化心理学|不安は生存戦略だった

進化心理学の視点では、不安はもともと生き残るための仕組みでした。

- 「茂みに何かいるかもしれない」と用心する → 危険回避につながる

- 「明日の食べ物はあるだろうか」と心配する → 計画的な行動につながる

つまり、不安は人類が生存するために発達した機能なのです。

しかし、現代社会では命に関わる危険が減ったため、その仕組みが「テスト・人間関係・将来の不確実性」に過剰に働いてしまい、必要以上に不安を感じるようになっています。

不安を強める性格傾向と行動パターン

不安の感じやすさは、脳やホルモンだけでなく、その人の性格や行動のクセとも深く関わっています。心理学の研究では、特定の性格傾向や習慣が「不安を強める要因」になりやすいことが示されています。

神経症傾向の高さと感受性

パーソナリティ心理学の「ビッグファイブ」では、神経症傾向(Neuroticism) が高い人は不安やストレスに敏感だとされます。

- 小さな失敗や批判にも強く反応してしまう

- 悪い結果を予想しやすい

- ネガティブな感情を引きずりやすい

この傾向は「生まれつきの気質」もありますが、育った環境によって強まることもあります。

完璧主義と自己効力感の低さ

完璧主義の人は「失敗してはいけない」「常に完璧であるべき」と考えがちです。

- 少しでもうまくいかないと「大失敗だ」と感じ、不安が増す

- 自分への要求が高すぎて常に緊張状態になる

さらに、自己効力感(自分はできるという感覚)が低いと、「どうせできない」と思い込んでしまい、不安を抱えやすくなります。

回避行動が不安を長引かせる仕組み

不安を避けるために「やらない」「逃げる」という回避行動をとると、一時的には安心できます。

しかし実際には…

- 行動しない → 成功体験が得られない

- 「やっぱり危険だ」という思い込みが強まる

- ますます不安が増幅する

この悪循環が、不安を慢性化させる大きな要因です。

不安型愛着スタイルと対人不安

愛着理論では、幼少期の親子関係によって「愛着スタイル」が形成されると考えられます。

その中でも 不安型愛着スタイル の人は、人間関係において強い不安を感じやすいのが特徴です。

- 「相手に嫌われるのでは」と過剰に心配する

- 連絡が少し遅れるだけで不安になる

- 人との距離を近づけたいのに、拒絶されるのが怖くて苦しむ

この対人不安は、大人になっても恋愛・職場・友人関係に大きく影響を与えることがあります。

思考のクセが不安を生む|べき思考と罪悪感の心理学

不安は「出来事そのもの」から生まれるのではなく、その出来事をどう考えるか(認知のクセ)によって強まります。中でも「べき思考」や「罪悪感」は、不安を感じやすい人によく見られる特徴です。

「~すべき」という認知の歪みと完璧主義

認知行動療法(CBT)では、極端な思考パターンを「認知の歪み」と呼びます。

その代表例が 「べき思考」 です。

- 「絶対に失敗すべきではない」

- 「人に迷惑をかけるべきではない」

- 「完璧に準備すべきだ」

一見、向上心のある考え方に見えますが、現実は思い通りにならないことも多いもの。

このギャップが「できなかったらどうしよう」という強い不安を生んでしまいます。

罪悪感と不安の関係|フロイトの超自我・認知的不協和

フロイトは、人の心には「超自我(こうあるべきという規範を押し付ける部分)」があるとしました。

この超自我が厳しすぎると、些細なことで罪悪感を覚えやすくなり、不安の温床になります。

また、フェスティンガーの認知的不協和理論によれば、

- 「正しいと思う価値観」

- 「実際の行動」

が食い違うと不安や不快感が生じます。

例:健康を大切にしたいと思っているのに、夜更かしや不摂生をしてしまう → 罪悪感 → 不安。

日本文化の影響|「迷惑をかけてはいけない」が不安を強める

文化的背景も不安の感じやすさに影響します。

日本では「人に迷惑をかけてはいけない」という価値観が強く、

- ちょっとした失敗でも「人に迷惑をかけたのでは」と不安になる

- 周囲の評価を気にしすぎて緊張しやすい

といった傾向が見られます。

つまり、「文化的な思考習慣」が罪悪感を通じて不安を増幅することもあるのです。

現代社会と不安|研究・データから見る傾向

不安は人類にとって普遍的な感情ですが、現代社会特有の要因によってさらに強まるケースが増えています。研究や最新データを見ても、不安は社会の変化と密接に結びついていることがわかります。

SNSと比較不安・炎上不安

SNSの普及は、人々の不安を大きく揺さぶる要因になっています。

- 他人の成功や楽しそうな投稿と比較して「自分は劣っているのでは」と感じる → 比較不安

- 発言や写真が拡散して批判されるのでは、と恐れる → 炎上不安

本来は交流や情報収集のためのツールですが、「常に人に見られている」感覚が不安を増幅させています。

コロナ禍以降に増加した不安障害

世界的に、新型コロナウイルスの流行以降、不安障害や抑うつ症状の報告が急増しました。

- 将来の不確実性(仕事・収入・健康)

- 外出や人との接触に対するリスク意識

- 情報過多によるストレス

これらが重なり、従来よりも広範囲の人が強い不安を抱えるようになっています。

STAIや最新脳科学研究でわかったこと

不安を測定する尺度として有名なのが STAI(状態‐特性不安尺度) です。

- 状態不安:今この瞬間の一時的な不安

- 特性不安:もともと不安を感じやすい気質

研究では、SNSの利用や社会的ストレスが「状態不安」を強めやすいことが示されています。

また最新の脳科学研究では、扁桃体だけでなく島皮質や前帯状皮質など複数の脳領域が「不安ネットワーク」として関与していることが分かってきました。

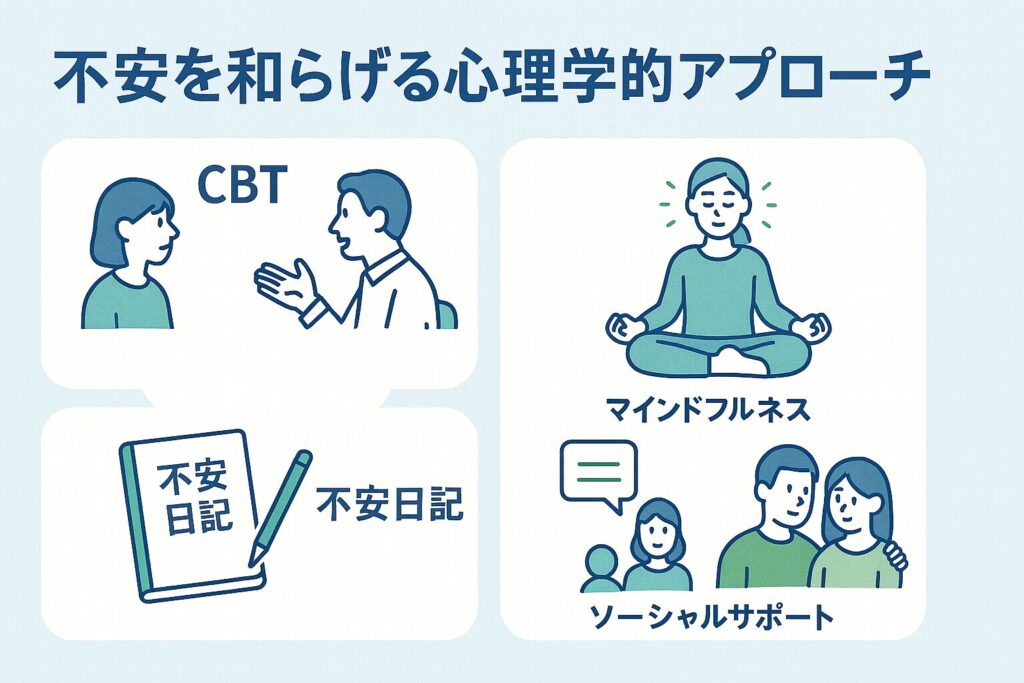

不安を和らげる心理学的アプローチ

不安は「なくす」ことが目的ではなく、適切にコントロールして生活に支障を出さないことが大切です。心理学には、不安を和らげるためのさまざまなアプローチがあります。ここでは初心者でも実践しやすい方法を紹介します。

認知行動療法(CBT)の実践方法

CBTは世界的に最もよく使われる心理療法のひとつです。

不安の原因となる「自動思考」を書き出し、それを検証して現実的に修正します。

- 例:

「プレゼンで失敗したら全て終わりだ」

→ 「今までの努力もあるし、失敗しても学びになる」

このように極端な思考を現実的に変えることで、不安を和らげることができます。

マインドフルネスと呼吸法

マインドフルネスは「今ここ」に意識を集中するトレーニングです。

- 不安の多くは「未来への心配」から生まれる

- 呼吸や感覚に意識を向けることで「今に戻る」ことができる

深呼吸や腹式呼吸を数分行うだけでも、自律神経が落ち着き、不安が和らぐ効果があります。

曝露療法で「不安に慣れる」

不安を避けると一時的には楽ですが、長期的には不安が強化されます。

曝露療法は、不安を感じる状況に少しずつ触れて「慣れていく」方法です。

- 高所が怖い → まずは高い建物の写真を見る → 窓際に立ってみる → 実際に高層階へ行く

段階的に挑戦することで「大丈夫だった」という経験が増え、不安が軽減していきます。

セルフモニタリングと不安日記

不安を客観視することも有効です。

- どんな場面で不安を感じたか

- その時に浮かんだ思考は何か

- 実際にその不安は起こったか

これを日記として記録すると、「自分の不安のパターン」が見えてきて、根拠の薄い不安を手放しやすくなります。

ソーシャルサポート(相談・つながり)の力

不安は一人で抱えると増幅しやすいですが、人に話すだけで軽くなることがあります。

- 友人や家族に相談する

- 支援団体やカウンセラーに話す

- 共感を得られるコミュニティに参加する

「安心できるつながり」は、不安を和らげる強力な資源になります。

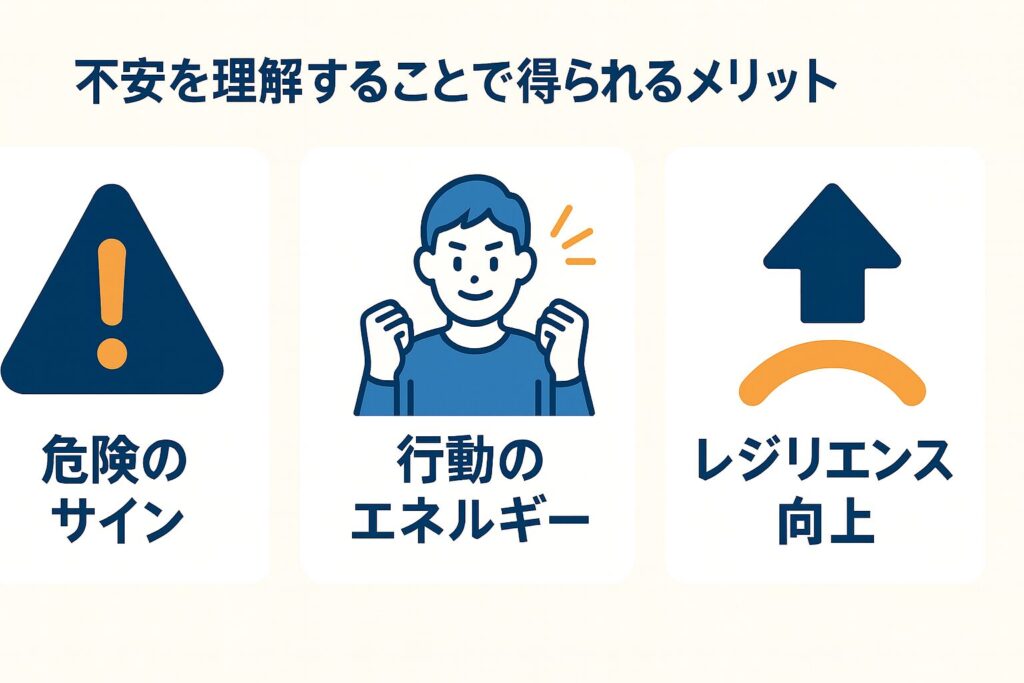

不安を理解することで得られるメリット

不安という感情は「できればなくしたいもの」と思われがちですが、心理学的に見れば、不安を理解すること自体に大きなメリットがあります。ここではその代表的なポイントを紹介します。

不安は「危険のサイン」だけではない

不安は単なる「ネガティブ感情」ではなく、身を守るための警告信号でもあります。

- 車が近づいてきたときの緊張 → 身を引く行動につながる

- 締め切り前の不安 → 集中して取り組む動機になる

このように、不安は「危険や課題に気づかせる機能」を持っており、うまく活用すれば安全や成長に役立ちます。

行動や成長につなげる視点

心理学では「適度な不安は行動を促す」と言われます。

- 就職活動の不安 → しっかり準備する

- 試験前の不安 → 勉強に集中する

- 人間関係の不安 → 相手への気配りを忘れない

このように、不安は行動を後押しするエネルギーにもなり得ます。理解することで「ただのマイナス」から「成長のきっかけ」へと見方を変えられます。

不安を受け入れてレジリエンスを高める

不安を完全に消すことはできませんが、受け入れて付き合うことで心の回復力(レジリエンス)が高まります。

- 不安を感じても「自分は対処できる」と思える

- 小さな不安に慣れることで、大きな不安にも耐えられる

- 不安を受け止めた経験が「自信」になる

つまり、不安を理解することは「不安を敵にせず、味方にする」第一歩なのです。

まとめ|不安は「なくす」より「理解して活かす」

ここまで見てきたように、不安は脳や性格、思考のクセ、社会的要因などさまざまな仕組みから生まれる感情です。単純に「弱さ」や「性格の欠点」ではなく、人間が生きていく上で備えてきた大切な機能でもあります。

本記事の要点整理

- 不安とは? → 未来を予期する感情で、恐怖とは異なる

- 心理学の理論 → 認知的評価理論、ABC理論、CBT、学習性無力感などで説明できる

- 脳と身体の仕組み → 扁桃体、自律神経、ホルモン反応が関与

- 性格や思考の影響 → 神経症傾向、完璧主義、べき思考、罪悪感、不安型愛着スタイル

- 現代社会の要因 → SNS、コロナ禍、不確実性が不安を増幅

- 対処法 → CBT、マインドフルネス、曝露療法、不安日記、ソーシャルサポート

不安と共に前向きに生きるための視点

不安は「なくすべき敵」ではなく、「うまく付き合えば役立つ感情」です。

- 不安を理解する → 自分の心のクセに気づける

- 不安を受け入れる → 成長や挑戦の原動力になる

- 不安を活かす → 集中力や計画力を高める