「失敗するのが怖い」「努力しても無駄なんじゃないか」と感じることはありませんか?

勉強や仕事でつまずくと、自分には才能がないのでは…と不安になる人は多いものです。

そんなとき役立つのが成長マインドセット。これは「能力や知識は努力や経験で伸ばせる」という考え方で、教育やビジネスの現場でも注目されています。

本記事では、固定マインドセットとの違い、成長マインドセットを支える心理学の理論、教育や職場での活用事例、さらには批判的な視点まで幅広く解説します。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

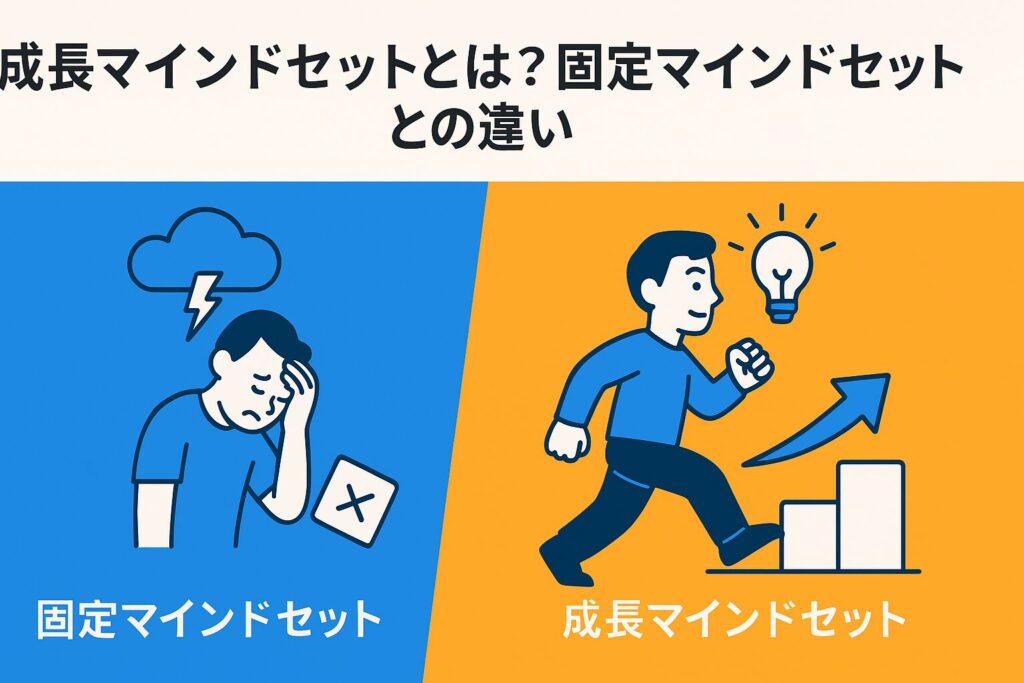

成長マインドセットとは?固定マインドセットとの違い

まず「成長マインドセット」とは、人の能力や知性は努力や学習を通じて伸ばせるという考え方のことです。アメリカの心理学者キャロル・ドゥエックが提唱し、教育やビジネスの現場で注目されるようになりました。

これに対して「固定マインドセット」は、能力は生まれつき決まっていて変わらないという考え方です。たとえば「自分は数学が苦手だから一生できない」「リーダーシップは才能のある人にしか身につかない」といった思い込みがその典型です。

両者の違いを整理すると──

- 成長マインドセット

- 能力=伸びるもの

- 失敗=学びのチャンス

- 努力=成長のプロセス

- 他人の成功=刺激や参考になる

- 固定マインドセット

- 能力=生まれつき固定

- 失敗=無能の証拠

- 努力=才能がない証拠

- 他人の成功=脅威や嫉妬の対象

特に大きな違いは、「失敗の解釈」です。固定マインドセットの人は失敗を「才能がない証明」と捉えて挑戦を避けがちですが、成長マインドセットの人は「次につなげるきっかけ」と考え、チャレンジを続けやすくなります。

例えるなら、スポーツで試合に負けたとき──

- 固定マインドセット:「やっぱり自分は下手だから無理だ」

- 成長マインドセット:「今は負けたけど、練習すればもっと上手くなれる」

この違いが、長期的な成長や成果に大きな差を生み出すのです。

関連書籍:マインドセット「やればできる! 」の研究 キャロル・S・ドゥエック (著)

成長マインドセットを支える有名な理論・モデル

成長マインドセットは単なる「ポジティブ思考」ではなく、心理学や教育学、さらには脳科学の研究に裏付けられています。ここでは代表的な理論やモデルを整理して紹介します。

キャロル・ドゥエックの成長マインドセット理論

アメリカの心理学者キャロル・ドゥエックが2006年に体系化した理論です。

- 固定マインドセット:能力は生まれつき決まっている

- 成長マインドセット:能力は努力で伸びる

この対比を提示することで、教育現場やビジネスに「努力や失敗をどう捉えるか」という新しい視点を与えました。

自己効力感理論(バンデューラ)との関係

心理学者アルバート・バンデューラは「自己効力感(=自分ならできるという感覚)」を提唱しました。

- 自己効力感が高い人 → 新しい挑戦に前向き

- 自己効力感が低い人 → 失敗を恐れて挑戦を避ける

成長マインドセットを持つ人は、自己効力感を強めやすく、失敗しても「次はできるかもしれない」と考えやすいのです。

期待‐価値理論(エクルズ)で行動が変わる仕組み

教育心理学者エクルズが提唱した理論で、人が行動するかどうかは次の2つで決まります。

- 期待=自分にできそうだと思えるか

- 価値=やる意味があると思えるか

成長マインドセットは「できるようになる」という期待を支えるので、挑戦し続けやすくなります。

努力の意味づけモデル:努力をどう解釈するか

ドゥエックは、努力に対する解釈がマインドセットを分けると指摘しました。

- 固定マインドセット → 努力=才能がない証拠

- 成長マインドセット → 努力=成長のプロセス

同じ「頑張る」でも、意味づけの違いで結果やモチベーションが大きく変わります。

脳科学の裏付け|ニューラル・プラスティシティ(神経可塑性)

近年の脳科学研究で明らかになったのが神経可塑性。これは「脳の神経回路は学習や経験で変化し続ける」という性質です。

つまり「人の能力は固定されない」という成長マインドセットの考え方は、科学的にも裏付けられているのです。

関連する心理学理論と成長マインドセットのつながり

成長マインドセットは単独の考え方ではなく、他の心理学理論とも深く関わっています。ここでは、そのつながりを整理してみましょう。

学習性楽観主義:失敗を一時的と捉える力

心理学者マーティン・セリグマンが提唱した考え方で、失敗を「自分の性格や能力の問題」ではなく「一時的で状況的なもの」と捉える姿勢です。

- 例:「今回は準備不足だったからうまくいかなかった」

- 成長マインドセットと同じく、失敗を前向きに捉える基盤になります。

自己決定理論:自律性と有能感が成長を支える

デシ&ライアンによる理論で、人がやる気を持つために必要な3要素を示しています。

- 自律性=自分で選んでいる感覚

- 有能感=できるようになっている感覚

- 関係性=周囲とつながっている感覚

成長マインドセットは特に「有能感」を育てやすく、挑戦意欲を高めます。

内発的動機づけ:ご褒美より「面白さ」で続ける

外からの報酬や評価よりも、「やっていて楽しい」「興味がある」という気持ちが長期的な努力を支えます。

- 成長マインドセットを持つ人は、挑戦そのものに価値を見出すため、内発的に動機づけられやすいのです。

自己調整学習モデル:目標設定と振り返りの重要性

ジマーマンのモデルでは、学習を効果的に進めるには「目標を立てる → 実行する → 振り返る」のサイクルが重要とされます。

- 成長マインドセットの人は「うまくいかなかった点」を学びに変え、次の行動へ活かすことができます。

リフレーミング:失敗の意味を変える思考法

認知行動療法で用いられる技法で、物事の捉え方を変えること。

- 例:「プレゼンに失敗した=自分はダメ」→「改善点を見つけられた=次に活かせる」

- 成長マインドセットはこのリフレーミングの考えと親和性が高いです。

マズローの欲求階層と自己実現欲求

マズローの欲求階層理論では、人間の最上位に「自己実現欲求」があります。

- 成長マインドセットは「自分の可能性を伸ばしたい」という自己実現欲求を後押しします。

アンチフラジャイル:逆境で強くなる考え方

ナシーム・タレブが提唱した概念で、「衝撃や失敗で壊れるのではなく、むしろ強くなる」仕組みを指します。

- 成長マインドセットは、このアンチフラジャイルと同じく「失敗を糧にして強くなる」という視点を共有しています。

教育とビジネスで注目される理由

成長マインドセットは、学校教育から企業研修まで幅広い場面で活用されています。なぜここまで注目されるのか、その理由を具体的に見ていきましょう。

学校教育での活用事例と声かけの工夫

教育現場では、成長マインドセットを育てる声かけが重視されています。

- 「よくできたね」ではなく「よく頑張ったね」と努力を評価する

- 「できない」ではなく「まだできない」と表現し、未来の成長を意識させる

こうした工夫によって、生徒は失敗を恐れず、挑戦を続けやすくなります。アメリカやイギリスでは学習プログラムに導入されています。

社員教育やリーダーシップ研修での応用

企業研修でも成長マインドセットは注目されています。

- 新しいスキル習得やキャリア形成で「学べばできる」という意識を浸透させる

- リーダーが成長マインドセットを持つことで、部下の失敗を責めず改善の機会とする

- 結果、組織全体に「挑戦しても安全」という心理的安全性が広がる

マイクロソフトなど大企業が取り入れた事例が知られ、リーダー育成プログラムの一部として普及しています。

失敗から学ぶ組織文化づくり

イノベーションを起こす企業ほど「失敗を恐れない文化」を大切にしています。

- 固定マインドセットの文化:失敗=責任問題 → 新しい挑戦を避ける

- 成長マインドセットの文化:失敗=学習データ → 次の改善に活かす

この違いが、組織の変化対応力や競争力を大きく左右します。特に変化の激しい現代では、成長マインドセットを軸にした文化づくりが求められているのです。

成長マインドセットの批判と限界

成長マインドセットはポジティブな考え方として広まりましたが、研究や実践の現場では批判や限界の指摘もあります。過信せずに理解することが大切です。

実証研究で効果が小さいとされる理由

ドゥエックの研究では「成長マインドセットが学力や意欲を高める」とされましたが、後の追試では効果がごく小さいか、ほとんど見られないという報告も出ています。

特に短期間の介入プログラムは限定的な効果しかなく、「理論を知っただけで成績が伸びる」わけではないことが分かっています。

「努力万能主義」への偏りと危険性

「努力すれば必ずできる」と強調しすぎると、努力しても成果が出ない人を責める風潮につながる危険があります。

実際には、学習方法・指導環境・個々の特性などが成果を左右するため、「努力=正義」とするのは危うい考え方です。

環境要因を軽視するリスク

成長マインドセットは個人の考え方に焦点を当てますが、環境の影響を軽視しがちです。

- 教育なら:教師のサポートや家庭環境

- ビジネスなら:職場の風土や上司のスタンス

環境が整っていない場合、たとえ『成長できる』と思っても行動を続けるのは難しくなります。

固定マインドセットが有効なケースもある

固定マインドセットが常に悪いわけではありません。

- 「自分は音痴だから歌手は目指さない」と割り切ることで、他の強みを伸ばせる

- 才能が重要な分野(スポーツや芸術)では、ある程度の固定的な認識が現実的な選択につながる

つまり、状況によっては固定マインドセットが役立つ場合もあります。

成長マインドセットを日常で活かす方法

理論を知るだけでなく、日常生活や仕事で「成長マインドセット」をどう実践するかが大切です。ここでは初心者でもすぐに取り入れられる具体的な工夫を紹介します。

「まだできない(Not yet)」と考える習慣

「できない」と断定するのではなく、「まだできない」と考えるだけで気持ちが軽くなります。

- 例:「英語が話せない」→「まだ話せないけど、練習すれば上達できる」

この“Not yet”の一言が、挑戦を継続するための強力な支えになります。

小さな成功体験を積み重ねる工夫

いきなり大きな挑戦をするより、小さな目標をクリアすることが効果的です。

- 毎日10分勉強を続ける

- プレゼン練習で1分だけ挑戦する

- 運動ならまずはストレッチだけ始める

小さな成功体験を重ねることで「自分はできる」という感覚(自己効力感)が高まり、自然と成長マインドセットが育ちます。

フィードバックを学びに変える受け止め方

人からの指摘や批判を「攻撃」と感じるのではなく、「改善のヒント」と受け取ることが重要です。

- 固定マインドセット:「ダメ出しされた=自分は無能」

- 成長マインドセット:「課題が分かった=次に成長できる」

フィードバックを味方にできると、学びのスピードが一気に加速します。

つまり日常で大切なのは、

- 言葉の工夫(Not yet)

- 小さな行動の積み重ね

- フィードバックの前向きな解釈

この3つを意識するだけで、成長マインドセットは自然と生活の一部になります。

まとめ|成長マインドセットを過信せず、賢く活用する

ここまで見てきたように、成長マインドセットは「能力は努力や経験で伸ばせる」という前向きな考え方です。教育やビジネスの場で注目され、多くの理論や研究がその背景を支えています。しかし同時に、効果の限界や「努力万能主義」への偏りといった批判も存在します。

理論を理解しつつ実生活に取り入れる

- 「できない」ではなく「まだできない」と考える

- 小さな成功体験を積み重ねて自信(自己効力感)を育てる

- フィードバックを「改善のチャンス」と受け取る

こうした日常の小さな工夫で、成長マインドセットは現実的に活かせます。

批判も踏まえたバランスの取り方

- 成長マインドセットは万能薬ではなく、環境やサポート体制とセットで効果を発揮する

- 固定マインドセットが役立つ場面もあるので、状況に応じて柔軟に使い分ける

- 「努力すれば必ず成功する」ではなく、「努力は成長につながる」という視点で取り入れるのが健全

💡 結論:成長マインドセットは、正しく理解してバランスよく活用すれば「失敗を学びに変え、挑戦を続けるための強力な武器」になります。過信せず、日常の小さな実践から取り入れてみましょう。