「試験やプレゼンのときに緊張しすぎて実力が出せなかった…」

「逆にリラックスしすぎて集中できなかった…」

…そんな経験はありませんか?

実はその原因を説明してくれるのが、心理学で有名なヤーキーズ・ドットソンの法則です。この法則によると、人のパフォーマンス(成果)はストレスや緊張の度合いで変わり、適度な緊張があるときに最も高まるとされています。

この記事では、ヤーキーズ・ドットソンの法則の基本から歴史、課題の難易度との関係、フロー理論など他の心理学モデルとの比較、そして勉強・仕事・スポーツへの活かし方までを分かりやすく解説します。緊張を味方に変えるコツが見えてくるはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

ヤーキーズ・ドットソンの法則とは?逆U字カーブで示される心理学理論

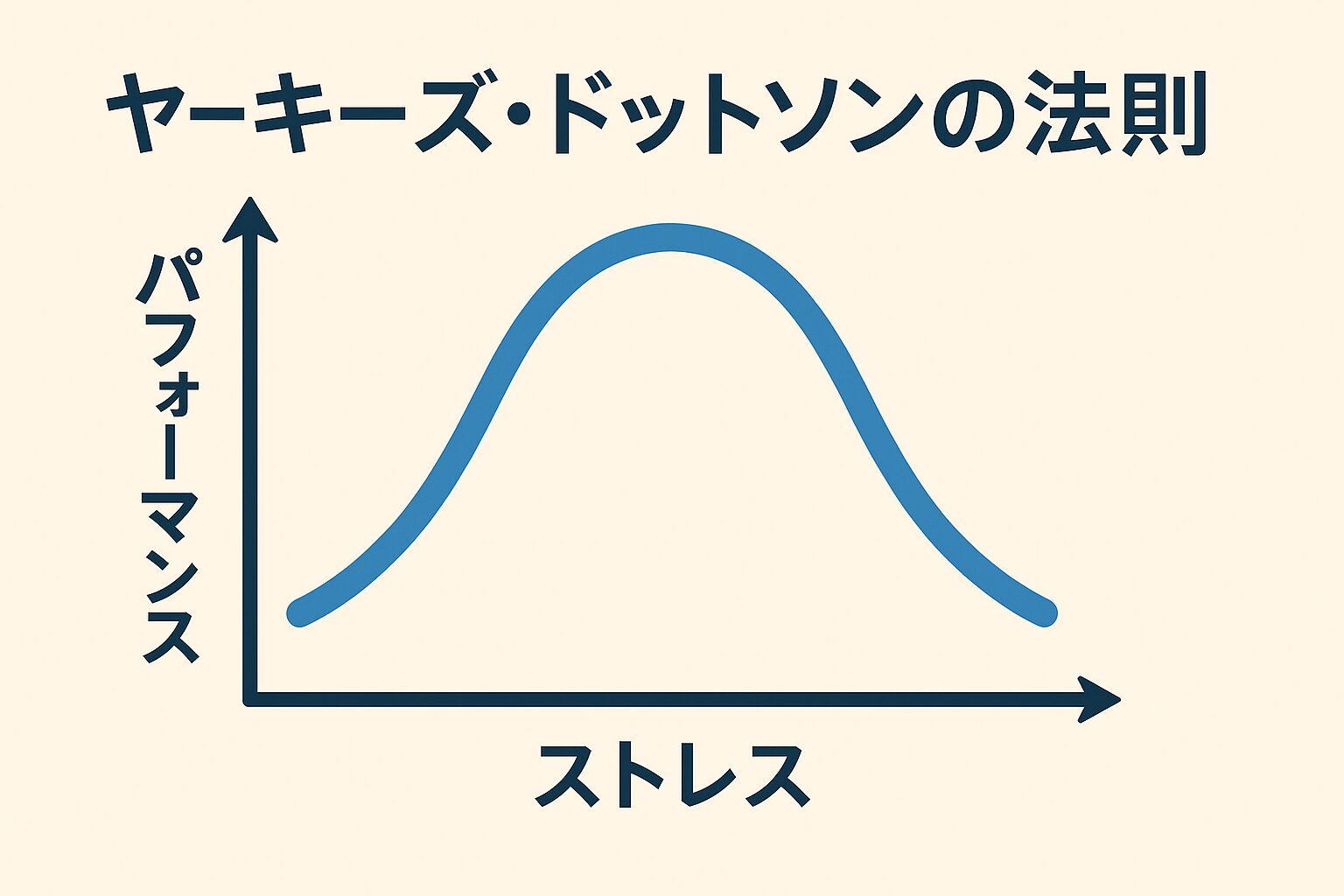

「ヤーキーズ・ドットソンの法則」とは、人のパフォーマンス(成果や効率)はストレスや緊張の強さによって変わるという心理学の有名な理論です。

法則の基本的な定義と意味

この法則によれば、リラックスしすぎても緊張しすぎてもパフォーマンスは下がるとされます。

大事なのは「ちょうどいい緊張感」があること。これによって集中力や記憶力が高まり、最も良い結果につながります。

ストレスとパフォーマンスの関係を「逆U字カーブ」で説明

この関係は、グラフにすると「逆U字型のカーブ」で表現されます。

- 左側(緊張が低い):眠い、やる気が出ない、注意散漫で成果が出にくい。

- 真ん中(適度な緊張):集中力が増し、頭が冴えて一番効率が良い。

- 右側(緊張が高すぎる):焦りや不安でミスが増え、実力が発揮できない。

イメージとしては、ゴムを思い切り引っ張る感覚に近いです。まったく引っ張らなければ力は生まれないし、引っ張りすぎれば切れてしまう。「ちょうどいい張り具合」こそが最大の力を生み出すのです。

「適度な緊張」が成果を高める理由

人間の脳や体は、刺激があると覚醒レベルが上がり、注意や行動が活発化する仕組みを持っています。

- プレゼン前に少し緊張することで、頭が冴えて言葉がスラスラ出る

- 試験前に「失敗したくない」と思うことで、集中して問題を解ける

このように、適度な緊張はむしろパフォーマンスを高める味方になるのです。

ヤーキーズ・ドットソンの法則の歴史と背景

ヤーキーズ・ドットソンの法則は、100年以上前の実験から生まれた心理学理論です。現在も学習やビジネスの分野で繰り返し引用されるほど、基本的な考え方として定着しています。

ヤーキーズとドットソンによる1908年の動物実験

1908年、心理学者のロバート・ヤーキーズとジョン・ドットソンは、マウスを使った実験を行いました。

- マウスに迷路を解かせる課題を与える

- 間違えると電気ショックを与える(刺激の強さを調整する)

この結果、弱すぎる刺激では学習が進まないが、強すぎる刺激でも混乱して学習が進まないことが分かりました。適度な刺激のときに最も学習効果が高くなる、というのがこの法則の出発点です。

その後の研究で確認された「覚醒水準と効率」の関係

人間を対象とした研究でも同じパターンが見られました。

- 睡眠不足や無関心=覚醒が低すぎて効率が悪い

- プレッシャー過多=覚醒が高すぎて効率が下がる

- 適度な緊張=ちょうど良い覚醒で成果が最大化する

このように、動物実験で見つかった法則が人間の行動にもあてはまることが確認されました。

現在も引用される心理学モデルの位置づけ

ヤーキーズ・ドットソンの法則は、「緊張やストレスと成果の関係」を最もシンプルに示したモデルとして、心理学の入門でも必ず紹介されます。

特に教育、ビジネス、スポーツ心理学の現場でよく活用されており、「逆U字カーブ」の図はストレスとパフォーマンスを語る際の定番といえる存在です。

ヤーキーズ・ドットソンの法則と課題の難易度の関係

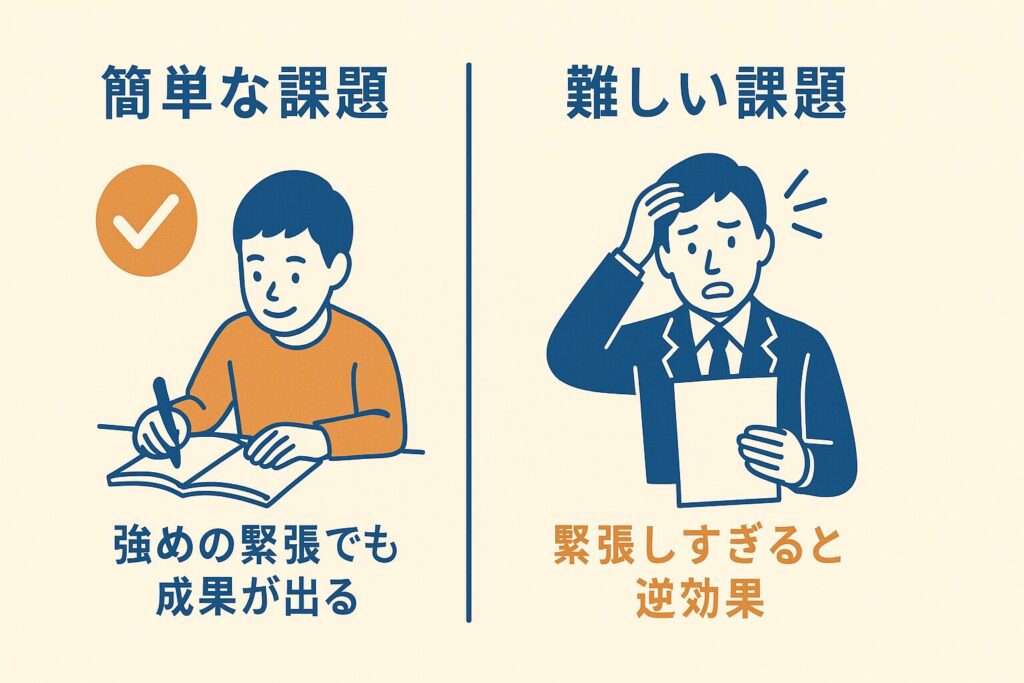

ヤーキーズ・ドットソンの法則は、単に「適度な緊張が良い」というだけでなく、課題の難易度によって最適な緊張のレベルが変わることも示しています。

簡単な課題は「強めの緊張」で成果が出やすい

作業が単純だったり、体を使うような課題では、ある程度強い緊張や刺激があっても成果は落ちにくいです。

- 例:ランニングや単純作業では「音楽を聴いてテンションを上げる」ことで集中力が増す

- むしろ少し高揚していた方が、スピードや勢いが出やすい

難しい課題は「緊張が強すぎる」と逆効果

一方で、記憶や思考力を使うような難しい課題では、過度な緊張は大敵です。

- 例:数学の試験やプレゼン準備で「焦りすぎて頭が真っ白になる」

- 本来の力を出せず、ケアレスミスや言葉の詰まりが増える

難しい課題ほど、落ち着いて取り組める適度な緊張感が必要になります。

試験や仕事でよくある失敗例と成功例

- 失敗例:「このテストに落ちたら終わりだ」と考えすぎて、不安で手が震えたり計算を間違える

- 成功例:「ちょっと緊張するけど、普段の練習通りにやろう」と気持ちを整え、集中して解けた

つまり、「課題の難易度 × 緊張レベル」のバランスを意識することで、自分にとっての最適なパフォーマンスゾーンを見つけやすくなるのです。

ストレスとパフォーマンスの関係を示す他の理論との比較

ヤーキーズ・ドットソンの法則は「緊張と成果の逆U字関係」を示す有名なモデルですが、同じテーマを扱う心理学理論はいくつか存在します。ここでは、フロー理論・ストレスマネジメント理論・最適覚醒水準の考え方と比較してみましょう。

フロー理論との違いと共通点

- フロー理論(チクセントミハイ)では、「課題の難易度」と「自分のスキル」が釣り合うときに没頭状態(フロー)に入れるとされます。

- 共通点:どちらも「適度なレベル」が成果を高めるという考え方。

- 違い:ヤーキーズ・ドットソンは緊張やストレスの量に注目、フロー理論は課題の難しさとスキルのバランスに注目している点です。

ストレスマネジメント理論との関連

- ストレスマネジメント理論では「ストレスは完全に悪ではなく、コントロール次第で役立つ」とされます。

- ヤーキーズ・ドットソンの法則はその根拠を示す例であり、ストレスをゼロにするのではなく、調整することが大切という点で一致しています。

心理学的にみる「最適覚醒水準」との重なり

- 「最適覚醒水準」という心理学の考え方では、人は退屈しすぎてもダメ、刺激が多すぎてもダメで、ちょうど良い刺激量が必要とされます。

- ヤーキーズ・ドットソンの法則は、これを具体的に「逆U字カーブ」で説明しているモデルといえます。

つまり、複数の理論を合わせて考えると、私たちが成果を出すためには 「緊張・課題の難易度・スキル・刺激」すべてのバランスが重要だと分かります。

ヤーキーズ・ドットソンの法則の活用方法|日常・勉強・ビジネス・スポーツ

ヤーキーズ・ドットソンの法則は、ただの心理学モデルにとどまらず、日常生活や仕事、勉強、スポーツのあらゆる場面で応用可能です。ここでは具体的な活用シーンを紹介します。

試験勉強や受験に活かす「適度なプレッシャー」

- テスト直前の軽い緊張は集中力を高める効果があります。

- 「絶対に失敗できない」と思うと逆効果なので、「ここまで準備したから大丈夫」と前向きな緊張感に変えることが大切です。

- 模試や過去問を本番のように解くことで、最適な緊張をコントロールする練習ができます。

仕事やプロジェクトでの「締め切り効果」の活用

- 締め切りがあるからこそやる気が出る、というのも法則の応用例です。

- 適度なプレッシャーは集中力を高め、成果を出しやすくします。

- ただし、ノルマが過剰だとストレスが爆発し効率が落ちるため、「余裕のあるスケジュール+適度な締め切り」の設定が理想です。

スポーツでのルーティンと緊張コントロール

- 試合前に音楽を聴いたり深呼吸したりするのは、自分の緊張レベルをちょうど良い状態に整える工夫です。

- プロ選手も「適度な緊張感」を維持するために、必ず同じ動作(ルーティン)を繰り返すことが多いです。

メンタルヘルスとの関係と注意点

- 法則を無視して「常に強いストレス下」で働き続けると、うつ病や不安障害などのリスクが高まります。

- 逆に、刺激がまったくない状態では、やる気が出ず「燃え尽き感」につながることもあります。

- 自分にとっての「最適ゾーン」を意識し、緊張の強弱をセルフコントロールすることが心身の健康維持にもつながります。

ヤーキーズ・ドットソンの法則を理解するメリットと限界

ヤーキーズ・ドットソンの法則は、ストレスや緊張との付き合い方を考えるうえでとても役立ちます。ただし万能ではなく、個人差や状況による限界もあります。ここでは、メリットと注意点を整理します。

自分の「最適ゾーン」を見つける重要性

- この法則を理解すると、「自分はどのくらいの緊張で一番力を発揮できるのか」を意識できるようになります。

- 例:試験前に緊張しすぎる人はリラックス法を取り入れる、逆に気が抜けやすい人はあえてプレッシャーをかける。

- 自分の最適ゾーンを知ること=パフォーマンス向上の第一歩です。

個人差や状況による限界と批判

- 研究によっては「必ずしも逆U字型になるとは限らない」と指摘されています。

- 人によって「緊張に強いタイプ・弱いタイプ」があり、同じ状況でもパフォーマンスは変わります。

- また、実験は動物から始まったため、人間社会の複雑なストレス環境に単純に当てはめるのは難しい場合もあります。

まとめ|緊張を味方にして成果を高めるために

- ヤーキーズ・ドットソンの法則は、「ストレス=悪」ではなく「調整次第で味方になる」ことを教えてくれます。

- 日常・勉強・仕事・スポーツ、どんな場面でも「逆U字カーブ」を思い出し、緊張を最適なレベルに整える工夫をしてみましょう。

- 大切なのは「避ける」でも「我慢する」でもなく、緊張をコントロールする視点を持つことです。