同じ出来事なのに、人によって「不安になる人」と「やる気が出る人」がいる。あるいは、自分自身でも「今日は気楽に思えるのに、別の日はすごくストレスを感じる」ことがある。

「同じ出来事なのに、人によって感情の反応が違うのはなぜ?」と疑問に思ったことはありませんか?

実はその違いを説明してくれるのが、心理学者ラザルスが提唱した認知的評価理論(Cognitive Appraisal Theory)なんです。これは「出来事そのものではなく、それをどう解釈するか(認知的評価)で感情が決まる」という心理学の考え方です。

本記事では、

- 認知的評価理論の基本(一次評価・二次評価の仕組み)

- 不安・怒り・希望といった感情との関係

- ストレス対処(コーピング)への応用

- 日常や仕事での実践法

を分かりやすく解説します。ストレスに振り回されず、自分の感情をうまくコントロールするヒントが見つかるはずです。ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

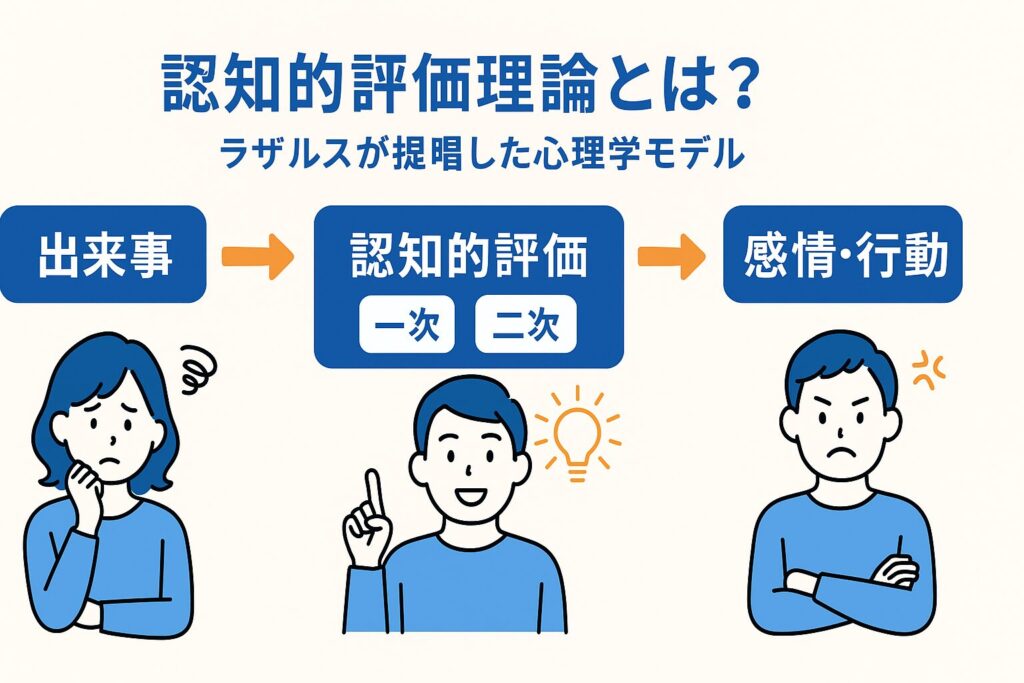

認知的評価理論とは?ラザルスが提唱した心理学モデル

「認知的評価理論(Cognitive Appraisal Theory)」は、心理学者リチャード・ラザルスによって提唱された、ストレスや感情の生まれ方を説明する理論です。ポイントは、「出来事そのもの」ではなく、それをどう解釈(評価)するかが感情を決める、という考え方にあります。

出来事よりも「解釈」が感情を左右する仕組み

たとえば、同じ「プレゼン発表」を控えている人が二人いたとします。

- Aさん:「失敗したら恥ずかしい」と考えて不安になる

- Bさん:「成長のチャンスだ」と考えてワクワクする

同じ出来事でも、評価(=解釈)の仕方が違うと、感じる感情もまったく変わるのです。これがラザルスの理論の核心です。

一次評価と二次評価の違いをわかりやすく解説

ラザルスは、出来事を解釈する過程を大きく2段階に分けました。

- 一次評価(primary appraisal)

- 出来事が「自分にとって脅威か?挑戦か?それとも無関係か?」を判断する段階。

- 例:上司の厳しい言葉を「攻撃だ」と取るか「期待されている」と取るか。

- 二次評価(secondary appraisal)

- 「自分には対処できる力があるか?」を評価する段階。

- 例:「準備したから大丈夫」と思えば安心、「無理だ」と思えば不安が強まる。

この二つの評価の組み合わせで、最終的に生まれる感情が変わります。

感情生成モデル|評価がどう感情と行動につながるか

ラザルスは感情を以下の流れで説明しました。

- 出来事が起きる

- 認知的評価(一次評価+二次評価)が行われる

- 感情が生まれる(不安・怒り・希望など)

- 感情に応じて行動が決まる

つまり「感情は自動的に湧くもの」ではなく、評価プロセスを経て生じるものだと考えられるのです。

認知的評価理論の背景と研究|ストレス心理学の重要な発展

ラザルスの認知的評価理論は、単なる「理論の思いつき」ではなく、ストレス心理学の流れの中で生まれ、発展してきた考え方です。ここでは、その背景や研究の広がりを整理します。

リチャード・ラザルスとスーザン・フォークマンの功績

- リチャード・ラザルス(Richard S. Lazarus)は、ストレス研究の第一人者であり、感情心理学に大きな影響を与えました。

- 彼の代表的な業績は、「ストレスは出来事そのものではなく、出来事をどう認知するかで決まる」という視点を明確にしたことです。

- また、共同研究者のスーザン・フォークマン(Susan Folkman)は、ストレスへの対処行動(=コーピング)を研究し、「認知的評価」と「コーピング」を結びつける枠組みを確立しました。

- この二人の研究によって、ストレス心理学は「環境の刺激」ではなく「個人の評価と対処プロセス」に焦点を当てるようになりました。

1960〜80年代のストレス研究と認知的評価理論の位置づけ

- 1960年代以前の心理学では、「ストレス=外部からの刺激」と捉える考え方が主流でした。

- しかしラザルスは、「同じ状況でも人によってストレスの感じ方が違う」という現象に注目しました。

- その後の1970〜80年代にかけて、実験研究や臨床研究を通して「認知的評価」が感情の鍵になることが次々と示されました。

- この流れによって、ストレス研究は「単なる刺激反応モデル」から「認知的プロセスモデル」へと大きく転換したのです。

「ストレス=環境×個人の相互作用」という考え方

ラザルスはストレスを、次のような式で表現しました。

ストレス = 環境(出来事) × 個人(評価・対処力)

つまり、環境が同じでも、個人の評価や資源によってストレスの大きさは変わります。

- 例1:試験前 → 「勉強したから大丈夫」と評価する人は不安が小さい

- 例2:同じ試験前 → 「準備不足だから無理」と評価する人は強い不安を感じる

このように、ストレスは「環境の重さ」だけでなく、「個人の解釈や対処力」によって決まるというのがラザルスの大きな発見でした。

感情と認知的評価の関係|不安・怒り・希望はどう生まれる?

ラザルスの理論の特徴は、感情が出来事から直接生まれるのではなく、「評価」を通して生まれると考える点です。つまり、「不安」や「怒り」「希望」といった感情は、それぞれ特定の認知的評価パターンと結びついています。

不安や恐怖:将来への脅威をどう評価するか

- 不安や恐怖は、「これから悪いことが起こるかもしれない」と評価したときに生まれる感情です。

- 例:試験前に「全然準備できていない」と思えば不安が強くなり、「失敗するかも」と将来への脅威を感じて恐怖が高まります。

- 一次評価で「脅威」と判断し、二次評価で「自分には対処できない」と思うと、不安や恐怖が強烈になります。

怒りや失望:不当さや損失をどう認知するか

- 怒りは、「自分が不当に扱われた」と評価したときに生まれます。

- 例:上司の叱責を「理不尽だ」と感じると怒りがわく。

- 失望は、「期待していたものが得られなかった」と評価したときに生じます。

- 例:頑張ったのに昇進できなかった → 「努力が報われなかった」と評価し失望する。

- つまり、怒りや失望は「損失」や「不当さ」という認知的評価が引き金になります。

希望や喜び:挑戦をどうポジティブに解釈するか

- 希望は、「困難はあるけれど、なんとかなるかもしれない」と評価するときに生まれる感情です。

- 例:試合前に「厳しい相手だけど練習してきた」と思えば希望が湧く。

- 喜びは、「状況が自分にとってプラスだ」と評価するときに感じます。

- 例:目標を達成したとき、「努力が実った」と解釈して喜びを感じる。

- ポジティブな感情は、出来事を「挑戦」や「成功」と評価することで育まれるのです。

認知的評価理論とコーピング理論の関係

ラザルスの理論の大きな強みは、「評価」と「対処行動(コーピング)」をつなげて説明した点です。ストレスをどう解釈するかによって、人はまったく異なる対処法を選びます。

問題焦点型コーピングと情動焦点型コーピング

- 問題焦点型コーピング

- 出来事を「解決可能な課題」と評価したときに選ばれる行動。

- 例:試験に不安を感じたとき、「勉強時間を増やす」「計画を立て直す」など具体的に行動する。

- 情動焦点型コーピング

- 出来事を「自分ではコントロールできない」と評価したときに選ばれる方法。

- 例:「気分転換する」「友達に話して気持ちを落ち着ける」など、感情を和らげる方向で対処する。

評価の仕方が対処法の選択を左右する

- 「自分に解決できる力がある」と評価すれば、問題焦点型コーピングが選ばれやすい。

- 「自分ではどうにもならない」と評価すれば、情動焦点型コーピングに頼りやすい。

- このように、一次評価と二次評価の結果が、どのコーピング戦略を使うかを決定するのです。

回避型コーピングとの関連と注意点

- 回避型コーピングとは、問題から目をそらす行動のこと。

- 例:スマホに没頭する、現実逃避する、お酒に頼る。

- 短期的には気持ちを楽にするかもしれませんが、根本的な解決にならず、かえってストレスが長引くリスクがあります。

- 回避型は「脅威が大きい」「対処資源が足りない」と評価したときに出やすい戦略だと考えられています。

🔹 回避型コーピングの位置づけ

- ラザルス(Lazarus)とフォークマン(Folkman)がまとめた有名な分類は、

- 問題焦点型コーピング(problem-focused coping)

- 情動焦点型コーピング(emotion-focused coping)

の 2分類 です。

- その後の研究(特に パーカー&エンドラー など)で、さらに細かいコーピングスタイルが提案され、ここで 回避型コーピング(avoidance coping) が独立したカテゴリーとして扱われるようになりました。

| 分類 | 提唱者・年代 | 主な特徴 | 具体例 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 問題焦点型コーピング | ラザルス&フォークマン(1984) | 問題の原因を取り除いたり、状況を変えることに焦点を当てる | 計画を立て直す/情報を集める/解決策を実行する | 対処可能と評価したときに選ばれやすい |

| 情動焦点型コーピング | ラザルス&フォークマン(1984) | 感情を和らげたり、自分の気持ちを整理することに焦点を当てる | 気分転換/友人に相談/深呼吸・リラックス | 対処が難しいと評価したときに選ばれやすい |

| 回避型コーピング | パーカー&エンドラー(1992)など後続研究 | 問題や感情から目をそらすことで、一時的に楽になろうとする | スマホやゲームに没頭/お酒に頼る/先延ばし | 短期的には楽だが、長期的には問題が悪化するリスクが高い |

🔹 補足ポイント

- ラザルス版は「問題焦点型/情動焦点型」の2分類が基本。

- 後続研究では「回避型コーピング」を独立させ、3分類として扱うのが一般的になってきた。

- 現在の心理学では「2分類と3分類どちらも使われる」ことが多く、研究や文脈により使い分けられる。

他の認知的評価理論との違い|デシ&ライアンとの混同に注意

「認知的評価理論」という言葉は、心理学の中で2つの異なる文脈で使われています。検索や勉強のときに混乱しやすいので、ここで整理しておきましょう。

ラザルス版=ストレスと感情の理論

- 提唱者:リチャード・ラザルス

- 内容:ストレスや感情は、出来事そのものではなく「どう評価するか」で決まる。

- キーワード:一次評価・二次評価・ストレス・感情・コーピング。

- 応用分野:ストレスマネジメント、感情心理学、メンタルヘルス。

デシ&ライアン版=動機づけ理論(自己決定理論の一部)

- 提唱者:エドワード・デシ、リチャード・ライアン

- 内容:人の内発的動機づけ(自分がやりたいからやる気持ち)は、外部からの報酬や罰の影響を受ける。

- ご褒美を与えると、かえって内発的やる気が下がる場合がある。

- キーワード:報酬・内発的動機づけ・自己決定理論・モチベーション。

- 応用分野:教育、ビジネス、モチベーション設計。

同じ訳語でも中身が違うので注意

- 「認知的評価理論」という日本語は、ラザルス派(感情・ストレス)とデシ&ライアン派(動機づけ)の両方に使われる。

- 見分け方は簡単で、

- ストレスや感情の話なら → ラザルス版

- 報酬ややる気の話なら → デシ&ライアン版

認知的評価理論の実践的な活用例

ラザルスの認知的評価理論は、学術的な枠組みにとどまらず、日常生活やビジネスの現場でそのまま応用できる実践的な考え方です。ここでは具体的な活用例を紹介します。

ストレスを「脅威」から「挑戦」へと再評価する

- 出来事を「脅威」と見るか「挑戦」と見るかで、ストレスの大きさは大きく変わります。

- 例:試験やプレゼンを「失敗したら終わり」と評価すれば不安が強まり、「成長のチャンス」と評価すればやる気が高まる。

- ポイント:同じ状況でも「どう解釈するか」で感情が変わる。認知的評価を意識的に「挑戦」へ切り替えることで、ストレスを前向きな力にできます。

職場でのフィードバックを前向きに解釈する方法

- 上司からの指摘を「攻撃された」と評価すると怒りや不安につながります。

- しかし「改善のヒントをもらえた」と評価すれば、モチベーションにつながります。

- 実践法:フィードバックを受けたら「これは自分を伸ばすための材料」と言い換えてみる。認知の仕方を変えるだけで、受け止め方が180度変わります。

マインドフルネスや認知行動療法とのつながり

- マインドフルネス:出来事を「良い/悪い」と評価しすぎず、まず「そのまま観察する」練習。評価の柔軟性を取り戻す手助けになります。

- 認知行動療法(CBT):否定的な評価を「事実に基づいたよりバランスのとれた評価」に書き換える方法。

- どちらも、ラザルスの理論を実生活に応用したアプローチと言えます。

まとめ|認知的評価理論を理解すればストレスとの向き合い方が変わる

ラザルスの認知的評価理論は、「出来事そのものではなく、それをどう評価するかで感情が決まる」というシンプルで強力な考え方です。この視点を持つだけで、日常のストレスとの向き合い方が変わります。

出来事そのものより「認知」がカギ

- 同じ出来事でも、「脅威」と評価すれば不安になり、「挑戦」と評価すればやる気につながる。

- ストレスの大きさは「外的な出来事」よりも「自分の解釈」で決まる。

日常での小さな再評価が感情を大きく変える

- ちょっとした認知の切り替えで、感情の方向性は大きく変わる。

- 例:失敗を「恥ずかしい」と見るか「学び」と見るかで、次の行動への意欲が違ってくる。

- 小さな再評価の積み重ねが、ストレス耐性や前向きな思考を育てる。

心理学的知識をストレスマネジメントに活かす

- ラザルスの理論は、マインドフルネスや認知行動療法など現代の実践法にもつながっている。

- 感情に振り回されるのではなく、「どう評価したか?」を意識することが自己理解と成長につながる。

- この理論を知ることは、自分の心を自分でコントロールする第一歩になります。