「ストレスの原因に正面から向き合って解決したい…でも、どうすればいいの?」

仕事の締め切り、人間関係のトラブル、健康の不安。私たちは日々さまざまなストレスに悩まされていますよね。「つい感情的になってしまう」「気分転換しても根本的には解決しない」そんなモヤモヤを抱えていませんか?

本記事では、心理学で提唱されている問題焦点型コーピング(ストレスの原因に直接働きかける対処法)を分かりやすく解説します。理論的な背景から研究データ、実際に使える方法までをまとめました。読み進めれば、ストレスに振り回されず「自分で状況を変える力」が身につくはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

問題焦点型コーピングの基本|ストレス対処法の一つ

私たちは日常の中で、仕事の締め切り、人間関係のトラブル、健康の不安など、さまざまなストレスに直面します。そんなとき役立つのが「コーピング(coping)」=ストレスへの対処法です。心理学の世界では、大きく3つのスタイルに分けられています。

- 問題焦点型コーピング:ストレスの「原因」に働きかけて解決を図る

- 情動焦点型コーピング:不安や怒りなど「感情」を落ち着かせる

- 回避型コーピング:ストレスから一時的に距離を置く

※補足:ラザルスとフォークマン(1984)の原典では「問題焦点型」と「情動焦点型」の2分類のみで、回避型は情動焦点型の一部として扱われることがあります。その後の研究では独立した「第3のタイプ」として分けて説明されることも多いため、ここでは分かりやすさを重視して3分類で紹介しています。

この中で「問題焦点型コーピング」とは、ストレスを生み出す要因そのものに対処して、現実的な解決を目指す方法です。

問題焦点型コーピングの定義と意味

例えば「仕事の締め切りが迫って不安」という状況なら、

- タスクを分解してスケジュールを立てる

- 同僚に協力を依頼する

- 優先順位を決めて着手する

といった行動が問題焦点型コーピングにあたります。

つまり「悩むより、原因を取り除くことにエネルギーを使う」アプローチです。

ラザルスとフォークマンのストレス・コーピング理論

この考え方を体系化したのが、心理学者リチャード・ラザルスとスーザン・フォークマンです。

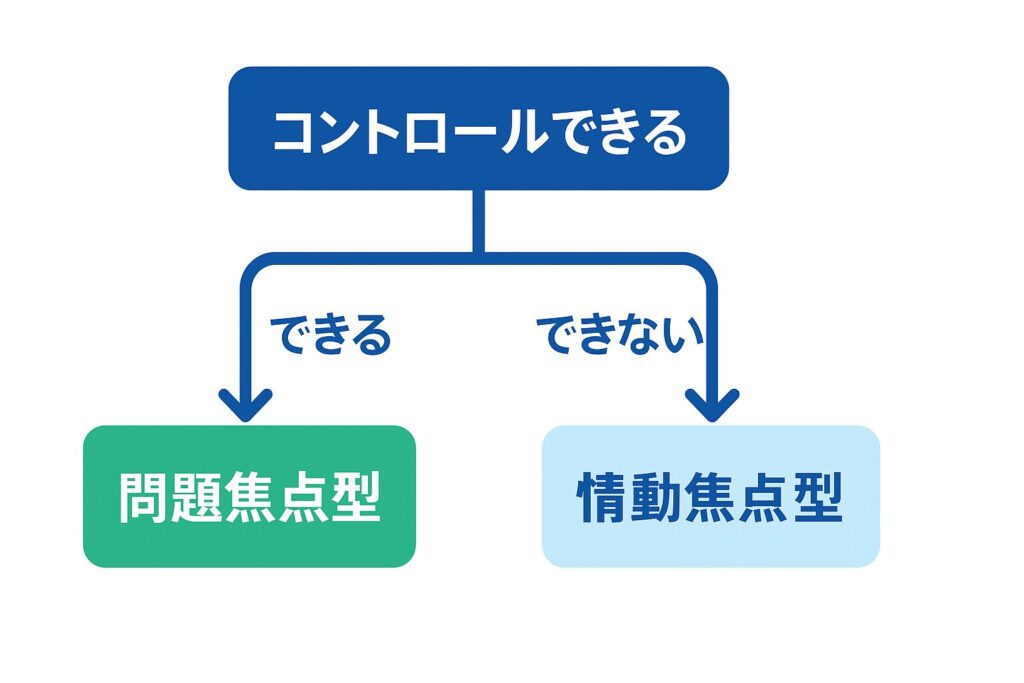

彼らは1984年に「ストレスとコーピング理論」を提唱し、ストレスに直面したとき人は以下の2つを使い分けると説明しました。

- 問題焦点型コーピング:状況を変えるために行動する

- 情動焦点型コーピング:自分の感情を和らげる

どちらが優れているということではなく、「その状況を自分でコントロールできるかどうか」で適切な方法が変わります。

- コントロール可能:問題焦点型が有効(例:課題を解決できる試験対策)

- コントロール不能:情動焦点型が有効(例:突然の事故や病気の診断)

情動焦点型・回避型との違いをわかりやすく比較

簡単に整理すると次のようになります。

| コーピングの種類 | 特徴 | 具体例 |

|---|---|---|

| 問題焦点型 | 原因そのものを解決する | 計画を立てる/交渉する/行動に移す |

| 情動焦点型 | 気持ちを落ち着ける | 深呼吸/趣味に没頭/ポジティブな解釈 |

| 回避型 | 一時的に距離を置く | 現実逃避/先延ばし/飲酒・ゲーム |

イメージとしては、

- 問題焦点型=「火を消す」

- 情動焦点型=「火事で動揺する気持ちを落ち着ける」

- 回避型=「火事から一時的に逃げる」

と例えると分かりやすいでしょう。

有名な理論や心理学モデルから学ぶコーピング

問題焦点型コーピングを理解するうえで役立つのは、心理学のさまざまな理論やモデルです。ここでは、「なぜ人が問題解決に向かうのか」を説明してくれる有名な枠組みを紹介します。

ラザルスの認知的評価モデルとコーピングの選択

ラザルスは、ストレスに直面したときに人がどう反応するかを「認知的評価モデル」で説明しました。

- 一次評価:状況を「脅威」か「挑戦」か判断する

- 例:試験 → 「落ちたら終わり」=脅威、「実力を試せる」=挑戦

- 二次評価:自分がその状況をコントロールできるかを判断する

- 例:「勉強すれば対応できる」→問題焦点型を選びやすい

つまり、問題焦点型コーピングは「挑戦できる・解決できる」と評価したときに自然と選ばれる傾向があるのです。

自己効力感(バンデューラ)と問題焦点型コーピングの関係

心理学者アルバート・バンデューラが提唱した「自己効力感(self-efficacy)」も大切です。

これは「自分ならできる」という信念のこと。

- 自己効力感が高い人 → 問題解決のために行動(問題焦点型)を選びやすい

- 自己効力感が低い人 → 不安が強く、回避や情動焦点型に偏りやすい

例えば、プレゼンでトラブルが起きたとき、

「自分なら何とかできる」と思える人は冷静に対処策を考える一方、

「自分には無理だ」と思う人は逃げたい・気を紛らわせたいと感じやすいのです。

社会的支援モデル:相談や協力の重要性

さらに「社会的支援(social support)」も問題焦点型を成功させる重要な要素です。

心理学者コーエン&ウィルス(1985)は、周囲の支えがあると人はストレスに強くなれると指摘しました。

- 友人に相談して新しい解決策を得る

- 職場で同僚と協力して問題を分担する

- 専門家のアドバイスを受ける

これらはすべて問題焦点型コーピングを効果的に働かせる「資源」になります。

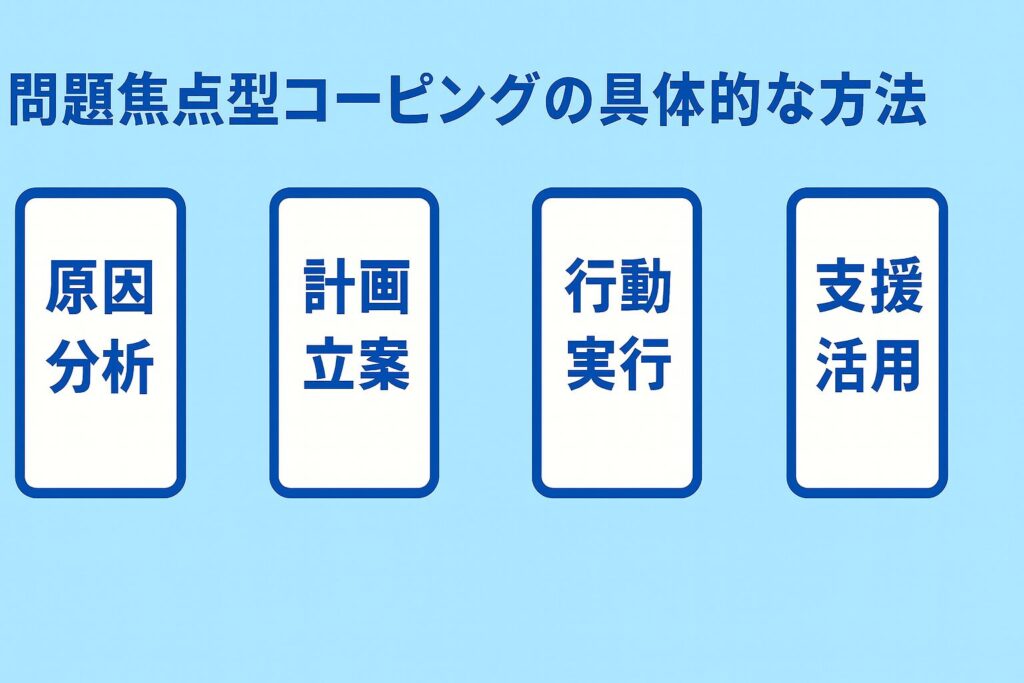

問題焦点型コーピングの具体的な方法

理論や研究で効果が証明されていても、「実際にどうやってやればいいの?」と思う方は多いはずです。ここでは、初心者でも日常や仕事で取り入れやすい具体的なステップを紹介します。

原因分析と課題の明確化

まず大切なのは、ストレスの「正体」をはっきりさせることです。

- 何が一番のストレス源になっているのか?

- 自分がコントロールできる部分はどこか?

例:

「残業が多くて疲れている」 → ストレス源は「仕事量」や「業務の効率化不足」

ここを明確にすることで、解決策が見えやすくなります。

行動計画を立てて実行するステップ

原因が分かったら、次は行動計画です。シンプルに3ステップで進めましょう。

- 解決したい課題を1つ選ぶ(例:残業を減らす)

- 具体的な行動に分解する(例:優先順位づけ/会議を短縮)

- 期限を決めて実行する(例:来週からタスク管理を導入する)

小さな行動を積み重ねることで、ストレスの源を減らしていけます。

情報収集や相談を活用する方法

一人で抱え込まず、外からの助けを取り入れることも有効です。

- 同僚や上司に相談して解決策をシェアする

- 専門家(カウンセラー、医師、コーチ)のアドバイスを受ける

- 本やネットで事例を調べ、成功例を参考にする

情報や支援は、問題焦点型コーピングをスムーズに進める「資源」になります。

仕事・人間関係・健康問題への応用例

具体的な場面で考えると、次のようになります。

- 仕事:業務の優先順位を整理し、効率化の仕組みを導入する

- 人間関係:相手と話し合ってルールを決める/誤解を解く

- 健康:生活習慣を見直す/病院で検査・治療を受ける

このように、問題焦点型コーピングは「行動によって現実を変える」実践的な方法です。

問題焦点型コーピングを効果的に使うためのポイント

問題焦点型コーピングは強力なストレス対処法ですが、万能ではありません。状況を見極めて上手に使うことで、効果を最大化できます。ここでは、知っておきたい3つのポイントを紹介します。

①「コントロールできる問題」に焦点を当てる

大切なのは、自分で変えられる部分に集中することです。

- 例:締め切り → 自分の作業ペースは調整できる

- 例:上司の性格 → 自分では変えられない

変えられないものに執着すると、かえってストレスが増えてしまいます。

問題焦点型コーピングは、「自分の行動で影響できる範囲」に使うのがコツです。

②情動焦点型と組み合わせて使う場面

ストレス対処は、1つの方法だけでは不十分なこともあります。

- コントロールできる部分 → 問題焦点型で対処

- コントロールできない部分 → 情動焦点型で気持ちを落ち着ける

例えば、突然のトラブルで不安が強いときは、まず深呼吸や気分転換(情動焦点型)で冷静になり、その後に原因解決(問題焦点型)に取り組むのが効果的です。

③自己効力感やレジリエンスを高める工夫

問題焦点型コーピングを続けるには、「自分ならできる」という感覚(自己効力感)や、逆境から立ち直る力(レジリエンス)が土台になります。

育てる方法はシンプルです。

- 小さな課題を解決して成功体験を積む

- 信頼できる人に相談し、支援を得る

- 日常的に運動・睡眠・休養を整える

こうした積み重ねが、問題焦点型コーピングを実践する「心の筋力」になります。

つまり、問題焦点型コーピングは「正しく選ぶ」「他の方法と組み合わせる」「自分の力を信じる」の3点を意識することで、より効果的に働きます。

まとめ|問題焦点型コーピングでストレスを前向きに解決する

ここまで、問題焦点型コーピングの理論から実践方法までを解説してきました。最後にポイントを整理して、日常に取り入れるヒントをお伝えします。

記事の振り返り:理論から実践まで

- 問題焦点型コーピングとは、ストレスの「原因」に働きかけて解決を目指す方法。

- ラザルスとフォークマンの理論をベースに、状況がコントロール可能かどうかで使い分けが決まる。

- 実践では「原因分析 → 計画 → 実行 +α支援を得る」の流れが有効。

自分に合ったコーピングを選ぶ重要性

ストレス対処は万能ではなく、状況によって最適な方法が変わります。

- 変えられる問題 → 問題焦点型でアプローチ

- 変えられない問題 → 情動焦点型で気持ちを整える

- 一時的に距離を置きたい → 回避型でリフレッシュ

大切なのは「どの方法を選ぶかを意識して切り替える」ことです。

日常生活に取り入れるための第一歩

「いきなり大きな問題を解決しよう」とする必要はありません。

まずは身近な場面で試してみましょう。

- 今日のタスクを1つ整理して優先順位をつける

- 困っていることを紙に書き出して原因を探す

- 信頼できる人に小さな相談をしてみる

こうした小さな実践を積み重ねることで、ストレスに前向きに立ち向かう習慣が身につきます。