「買い物したあとに“本当に必要だったかな…”と後悔したことはありませんか?」「ダイエット中にケーキを食べて自己嫌悪…」「SNSを見てモヤモヤ…」——こうした気持ちの裏には、認知的不協和(考えと行動の矛盾から生まれる不快感)が関係しています。

この記事では、認知的不協和の基本から有名な心理学実験、日常でよく起こる具体例、そしてビジネスや人間関係への応用までをわかりやすく解説します。

読めば「なぜ自分はこう感じるのか」がクリアになり、後悔や迷いを減らすヒントが見つかるはずです。ぜひ最後まで読んでくださいね!

認知的不協和を理解する有名な理論と心理学モデル

認知的不協和を理解するには、社会心理学の基礎となった有名な理論や研究を押さえることが大切です。ここでは、フェスティンガーが提唱した理論から始め、具体的な実験や関連モデルまで順番に見ていきましょう。

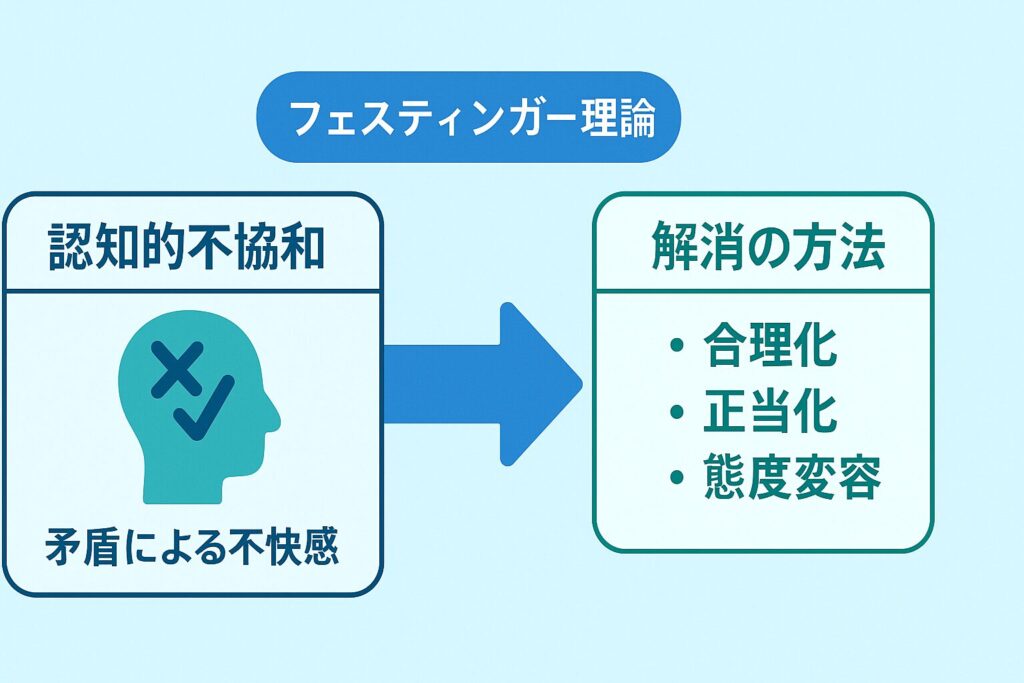

認知的不協和理論(フェスティンガー, 1957)の仕組み

レオン・フェスティンガーという心理学者が1957年に提唱したのが「認知的不協和理論」です。

人は「考え・感情・行動」の間に矛盾(=不協和)が生じると、不快感を覚えます。

そして、その不快感を減らすために以下のような行動をとります。

- 考えを変える(「やっぱり自分はこれが好きなんだ」と思い込む)

- 行動を正当化する(「高かったけど必要だったから買ったんだ」)

- 矛盾する情報を避ける(「反対意見は見ないようにしよう」)

つまり、人は「一貫性を守りたい生き物」なのです。

努力の正当化と選択の正当化|有名な研究から学ぶ

- 努力の正当化:大変な努力をしたことを「無駄にしたくない」と思い込み、結果や対象の価値を高めて感じること。

- 例:厳しい入会試験を受けた人ほど、そのサークルに強い愛着を持つ。

- 選択の正当化:選んだものを「正しかった」と考え、選ばなかったものを「大したことない」と評価し直す。

- 例:転職で会社Aを選んだ人が「やっぱりBよりAの方が自分に合っている」と思い込む。

これらは日常生活でもよく見られる典型的なパターンです。

1ドル実験(フェスティンガー&カールスミス, 1959)

学生に「退屈な作業」をやらせた後、他の人に「楽しかったよ」と伝えてもらう実験。

報酬が20ドルだった人より、わずか1ドルしかもらえなかった人の方が「本当に楽しかった」と態度を変えました。

これは「少ない報酬ではウソをつく理由が弱い → 自分の考えを変えて不協和を解消した」ことを示しています。

フェスティンガーとカールスミスの「1ドル実験」では、少ない報酬の方が態度が大きく変わるという逆説的な結果が得られました。

この現象は英語で「insufficient justification effect(正当化の不足効果)」と呼ばれ、日本語では「1ドル実験」として紹介されることが多いです。

自己知覚理論やバランス理論との違い

- 自己知覚理論(ベム, 1967)

- 「自分の態度や気持ちは、自分の行動を観察して推測する」という考え方。

- 例:ボランティアをよくする人が「自分は親切な人間なんだ」と思う。

- バランス理論(ハイダー, 1958)

- 人間関係における「好き・嫌い」のバランスを保とうとする心理。

- 例:自分の好きな友人が嫌いな人と仲良くしていると違和感を覚える。

これらも「矛盾を嫌う人間の心」を説明する理論ですが、不協和理論は「矛盾が生んだ不快感をどう解消するか」に焦点を当てている点が特徴です。

認知的不協和の具体例|日常生活でよくある場面

認知的不協和は、専門的な理論に思えるかもしれませんが、実は私たちの日常にあふれています。ここでは、誰もが経験するような具体例を通して理解していきましょう。

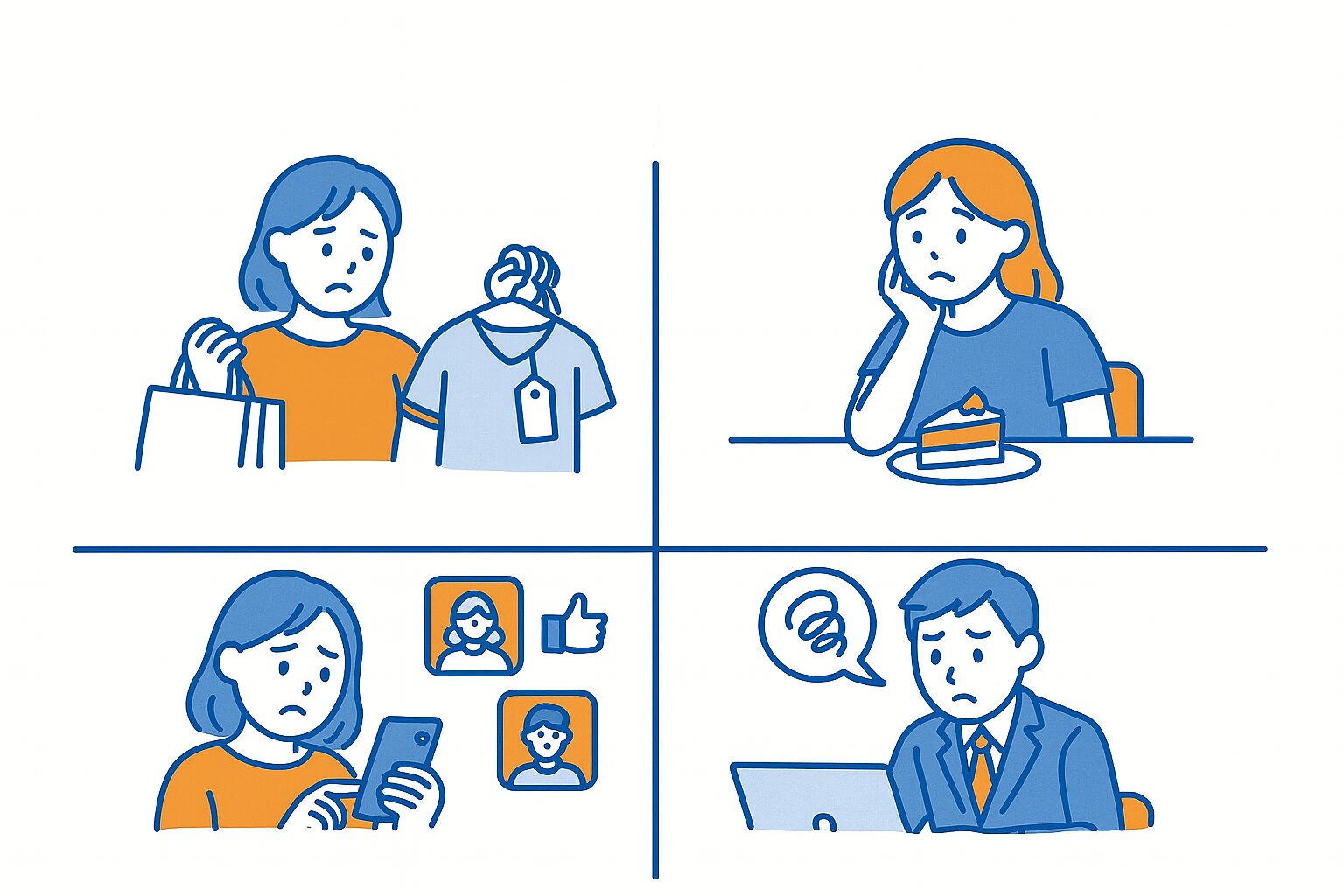

買い物後の後悔や言い訳の心理

高額な商品を買った直後、「本当に必要だったかな…?」と後悔することはありませんか?

このとき心の中には「節約したい自分」と「買ってしまった自分」の矛盾が生まれ、不協和が起きています。

その不快感を減らすために、

- 「これは投資だから大丈夫」

- 「セールで安く買えたから得した」

などと自分を納得させる言い訳を作ります。

ダイエットや禁煙が続かない理由

ダイエット中にケーキを食べてしまう、禁煙を決意したのにタバコを吸ってしまう…。

このとき「健康でいたい自分」と「誘惑に負けた自分」がぶつかり合い、不協和が生じます。

多くの人はその矛盾を解消するために、

- 「今日は特別な日だから大丈夫」

- 「ストレス解消になるからむしろ体にいい」

と考え、行動を正当化してしまいます。

SNS比較でモヤモヤする気持ちの正体

SNSで友達の「旅行」「結婚」「成功」の投稿を見ると、自分と比べてモヤモヤすることがあります。

「私は幸せに生きたい」という気持ちと「現状は違う自分」とのギャップが不協和を生み出すのです。

その違和感から、

- 「SNSは作られた世界だから気にしない」

- 「私は私の幸せを大事にする」

などと考えて心を落ち着かせます。

人間関係や仕事での認知的不協和の例

- 嫌いな上司に笑顔で挨拶する

- 本当は乗り気じゃない飲み会に参加する

- やりたくない仕事を「これは成長のチャンス」と考える

こうした場面でも、「気持ち」と「行動」の矛盾が不協和を生みます。多くの人は無意識のうちに、自分を納得させる理由を作ってバランスをとっているのです。

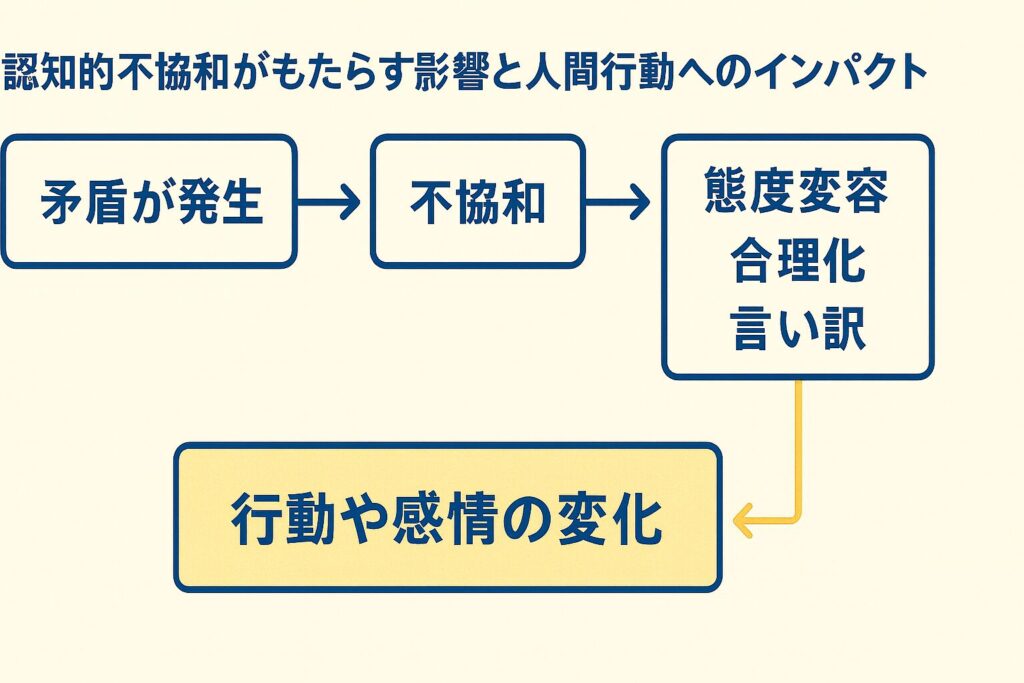

認知的不協和がもたらす影響と人間行動へのインパクト

認知的不協和は「心の中の小さな矛盾」ですが、その影響は意外に大きく、日常の行動や意思決定にまで及びます。ここでは、その心理的プロセスや行動へのつながりを見ていきましょう。

態度変容と合理化のプロセス

人は矛盾を感じると、その不快感を減らすために態度を変えることがあります。

例:退屈な会議に参加して「意味がない」と感じると苦しいので、「人脈作りには役立つ」と考え方を変える。

このように矛盾を合理化(=つじつま合わせ)することで、心のバランスを保とうとします。

なお、精神分析でいう防衛機制の合理化とは少し意味が異なります。

防衛機制は「無意識に不安や罪悪感を避けるための言い訳」ですが、認知的不協和の合理化は「矛盾で生じた不快感を減らすために比較的意識的に行う調整」です。

後悔・罪悪感・言い訳にどうつながるか

認知的不協和は、そのままにしておくと後悔や罪悪感につながります。

例:ダイエット中に甘い物を食べたとき、「やっぱり自分はダメだ」と落ち込む。

一方で、不快感を避けるために「言い訳」を作り、行動を正当化する場合もあります。

つまり、不協和をどう処理するか次第で、自己肯定感が高まるか低下するかが決まるのです。

不協和を解消する3つの方法(行動・認知・環境の調整)

認知的不協和を減らす方法は、大きく分けて3つあります。

- 行動を変える

- ダイエット中なら「ケーキを食べない」ことで矛盾を解消。

- 認知(考え方)を変える

- 「少しくらいなら大丈夫」と思い直す。

- 環境を変える

- ケーキを見ないようにする、SNSを一時的にやめる。

👉 この3つのアプローチをうまく使うことで、不協和によるストレスを軽減できます。

ビジネス・マーケティングで活用される認知的不協和

認知的不協和は、心理学の理論としてだけでなく、ビジネスやマーケティングの現場でも大きな影響を与えています。企業はこの心理をうまく利用して、購買行動や顧客満足度の向上につなげているのです。

高額商品やブランド戦略での活用例

高い商品を買った直後、人は「本当に価値があるのだろうか」と不協和を感じます。

そこでブランド側は、購入者に「特別感」や「限定性」を強調し、選んだことを正しかったと思わせる工夫をします。

例:高級時計や車の広告で「一流の証」「人生のステータス」といった言葉を使うのは、購入者の不協和を減らすため。

アフターフォローで顧客満足度を高める心理効果

商品を買った後のフォローアップも、不協和解消の大事なポイントです。

例:通販サイトで「ご購入ありがとうございます!この商品を長く使うコツはこちら」とメールが届くと、「買ってよかった」と安心感が生まれる。

このようにアフターサービスや保証制度は、不協和を減らし顧客ロイヤルティを高める役割を果たしています。

行動経済学との関連|意思決定の裏にある心理

行動経済学では、人の判断が必ずしも合理的ではなく、感情や心理に左右されることが示されています。

認知的不協和もその一例で、「買った後に選択を正当化する」心理は消費行動を強く動かしています。

企業はこの心理を理解することで、より効果的な販売戦略やサービス改善を行っているのです。

まとめ|認知的不協和を理解すれば後悔や迷いを減らせる

ここまで見てきたように、認知的不協和は「考え・感情・行動の矛盾から生まれる不快感」であり、人間の行動や意思決定に大きな影響を与えています。最後にその活用ポイントを整理してみましょう。

認知的不協和の理解が役立つ場面

- 高額な買い物で「本当に必要だったかな?」と迷うとき

- ダイエットや禁煙など健康習慣を続けたいとき

- SNSを見てモヤモヤしたとき

- 仕事や人間関係で「本心と違う行動」をとらざるを得ないとき

👉 認知的不協和を知っていると、「なぜ自分はこんな気持ちになるのか」を冷静に理解できるようになります。

日常生活・仕事・人間関係への実践的ヒント

行動を変える:

たとえば「ダイエット中なのにケーキを食べたくなる」なら、そもそもケーキを買わないようにする。

「SNSを見ると人と比べて落ち込む」なら、アプリを開かないようにする。

つまり、矛盾を生む行動そのものをやめてしまうことで、不快感をなくす方法です。

考え方を変える:

「失敗してしまった…」と思うと落ち込みますが、そこで「この失敗は次への練習になる」と考え直す。

同じ出来事でも、前向きな意味づけをすることで不協和を減らす方法です。

環境を調整する:

「甘いものを食べすぎてしまう」なら家にお菓子を置かないようにする。

「SNSで人と比べて落ち込む」なら通知をオフにしたり、ポジティブな仲間とつながる。

つまり、矛盾を生みにくい環境をつくることで不快感を避ける方法です。

👉 認知的不協和を理解すると、日常のモヤモヤを客観的にとらえ、より納得感のある選択や行動につなげられるようになります。心理学を知識として持つことは、心を軽くする大きな武器になるのです。