「なんでこんなにイライラするんだろう?」

仕事で思い通りにいかない、人間関係でモヤモヤする、我慢しても不満が消えない…。そんな欲求不満に振り回されていませんか?

心理学では、欲求不満とは「やりたいことが妨げられ、心に不快感がたまる状態」を指します。

この記事では、欲求不満を解消する方法をご紹介します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

欲求不満とは?心理学的な基本概念

私たちが生きていると、「やりたいことができない」「思い通りにいかない」という場面は必ず出てきます。こうした状況で心の中に生まれるイライラや不快感を、心理学では欲求不満(フラストレーション)と呼びます。

欲求不満の定義と日常生活での具体例

欲求不満とは、「望んだことが外的・内的な理由で妨げられ、欲求が満たされない状態」を指します。

たとえば、

- 渋滞で待たされて約束に遅れそうになる

- ダイエット中に甘いものを食べたくなる

- 仕事で頑張っても上司に認めてもらえない

こうした日常の出来事が積み重なると、心に不満が溜まりやすくなります。

ストレスとの違いと共通点

欲求不満はよくストレスと混同されます。

- ストレス:外部からの圧力や負荷による緊張状態

- 欲求不満:自分の欲求が妨げられて起こる不快感

つまりストレスが「外からの刺激」だとすると、欲求不満は「内側の欲求が満たされない状態」と言えます。ただし両者は密接に関わっており、欲求不満はストレスの大きな要因のひとつです。

ストレス要因と欲求不満の両面性(比較表)

| 出来事 | ストレスとしての側面 | 欲求不満としての側面 |

|---|---|---|

| 上司からのプレッシャー | 精神的な緊張や不安、疲労を引き起こす | 自分らしく働きたい・自由に進めたい欲求が妨げられる |

| 病気・睡眠不足 | 体力低下・集中力の低下・免疫力の低下など身体的負担 | 元気に活動したい・やりたいことを実行したい欲求が妨げられる |

| 人間関係のトラブル | 対人ストレス、不安、孤独感 | 仲良くしたい・承認されたい・安心して関わりたい欲求が妨げられる |

ポイント整理

- ストレス → 「外からの負荷・刺激」に焦点を当てた見方

- 欲求不満 → 「自分の欲求や目標が阻まれている」という視点からの見方

- 同じ出来事でも 二重の意味を持ち得るため、理解を切り替えると対処法も変わる。

なぜ欲求不満は心と体に影響を与えるのか

欲求不満は放置すると、感情・思考・行動にさまざまな影響を及ぼします。

- 感情面:イライラ、不安、怒り、落ち込み

- 思考面:「どうせ無理だ」という否定的思考

- 行動面:八つ当たり、回避行動、現実逃避

また、慢性的な欲求不満は自律神経の乱れや睡眠障害、さらには心身症につながることもあります。心理学的に理解し、適切に解消することが大切です。

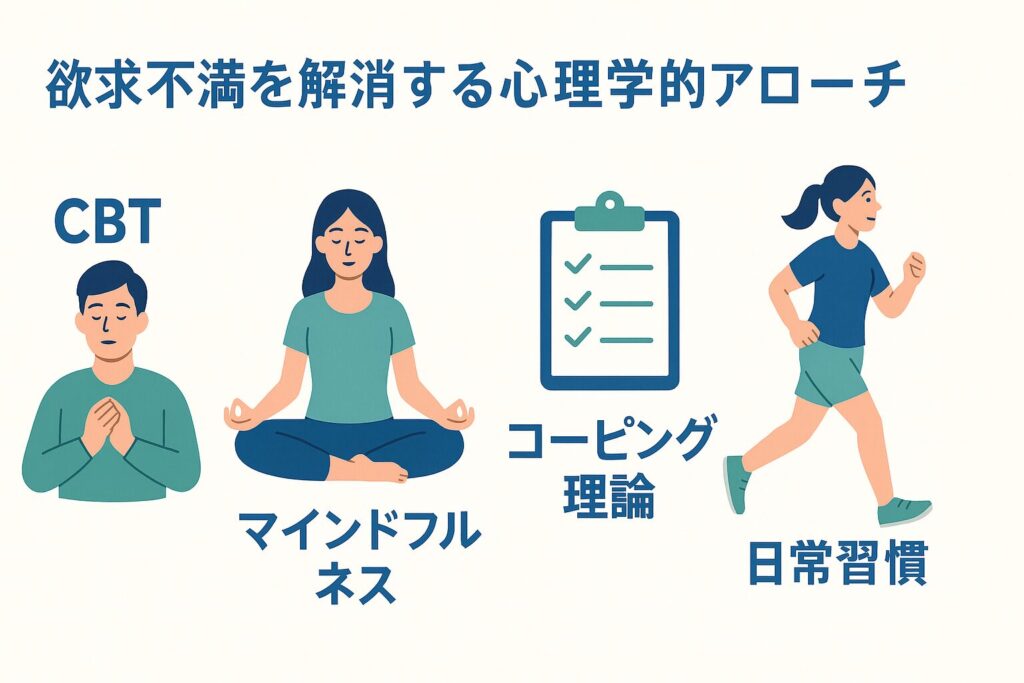

欲求不満を解消する心理学的アプローチ

欲求不満は避けることができないものですが、心理学を活用すれば「ただのイライラ」で終わらせずに、心を整理し成長につなげる手段にできます。ここでは代表的な解消アプローチを紹介します。

認知行動療法(CBT)による思考の切り替え

認知行動療法(CBT)は、心のクセを修正する心理療法です。

欲求不満を感じたときに「どうせ自分には無理だ」という否定的な思考が浮かぶと、行動が制限され悪循環に陥ります。

CBTではこの思考を客観的に見直し、

- 「今はできないけど、少しずつ改善できる」

- 「全部失敗したわけではなく、成功した部分もある」

といった現実的で柔軟な考え方に切り替えます。これにより、欲求不満から来るストレスが和らぎ、行動しやすくなります。

マインドフルネスで感情を客観視する

マインドフルネスとは「今この瞬間に注意を向け、評価せずに受け止める」方法です。

イライラや不満は「嫌だ」と拒絶するほど強くなります。そこで、呼吸に集中しながら「自分はいま不満を感じている」とラベルをつけて観察するのです。

これにより、感情と自分を切り離せるため、「感情に振り回されずに選択できる余裕」が生まれます。

ストレスコーピング理論|問題焦点型と情動焦点型の使い分け

ラザルス&フォークマンが提唱したストレスコーピング理論では、ストレスや欲求不満への対処法は2種類あるとされています。

- 問題焦点型コーピング:原因を解決する(例:計画を立て直す、人に相談する)

- 情動焦点型コーピング:感情を和らげる(例:リラクゼーション、気分転換)

欲求不満の状況によって、どちらを選ぶかがポイントです。解決できる問題は「問題焦点型」で、どうにもならない場合は「情動焦点型」で気持ちを整えるとよいでしょう。

運動・趣味・呼吸法など日常でできる具体的な解消法

心理学的アプローチに加え、日常習慣として取り入れやすい解消法も効果的です。

- 運動:ウォーキングや筋トレで余分な緊張を発散

- 趣味:創作やゲームなどで気分を切り替える

- 呼吸法:腹式呼吸で副交感神経を整え、リラックスする

- 日記・ジャーナリング:気持ちを書き出して客観視する

これらは小さな工夫ですが、続けることで欲求不満をため込まず、健全に発散できる習慣になります。

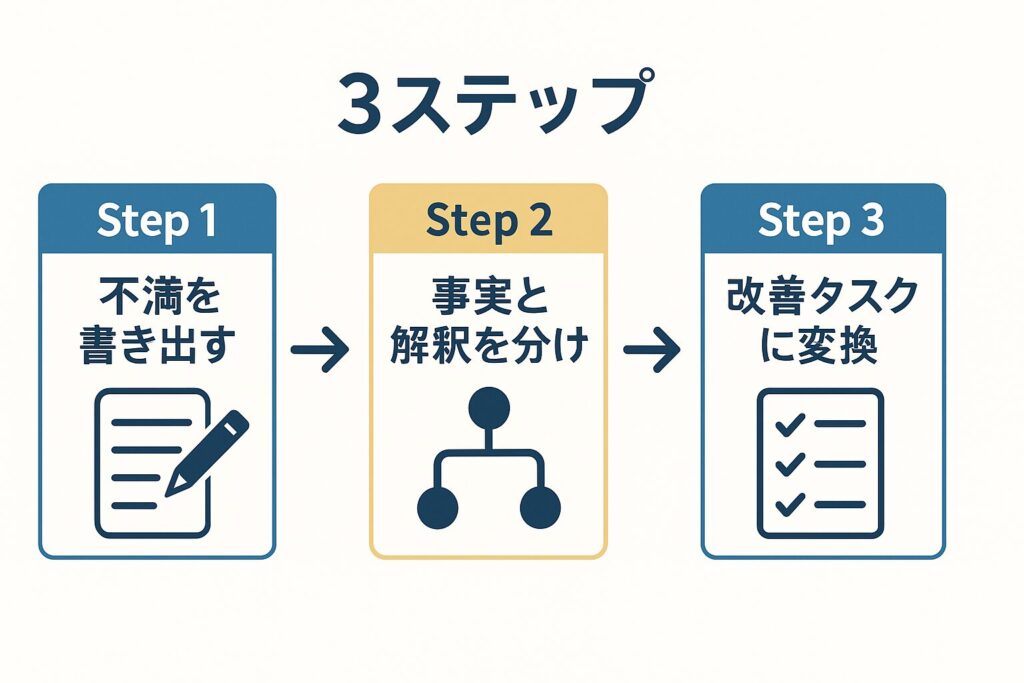

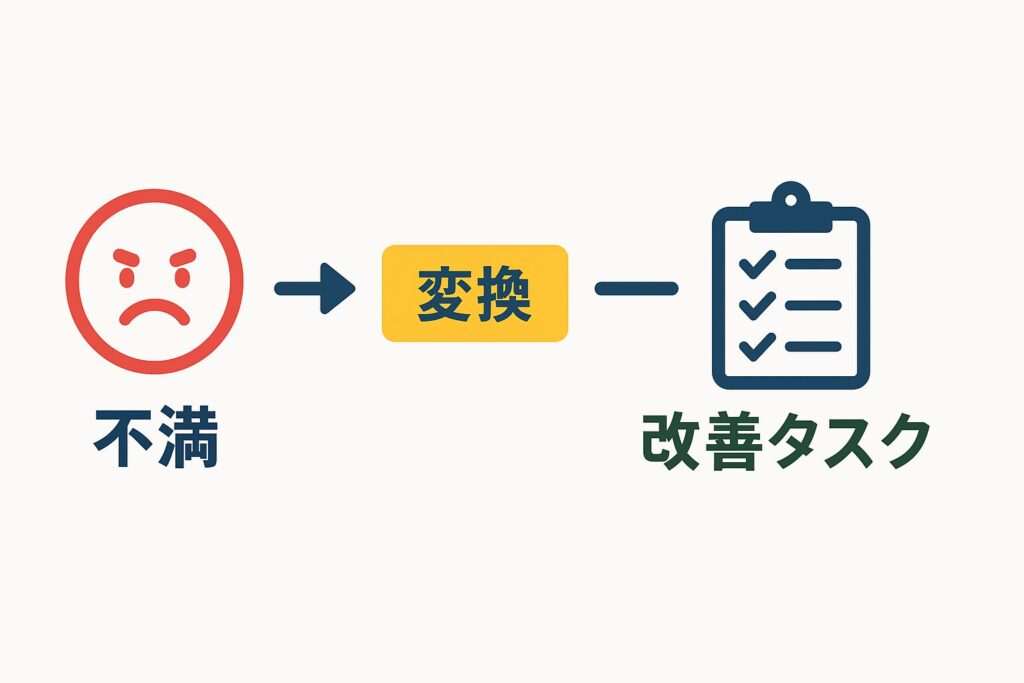

【実践ワーク】不満を“改善タスク”に変える3ステップ

欲求不満の最大の問題は、

感情が渦巻くだけで「行動」に変わらず、状況が前に進まないこと です。

そこでここでは、「不満 → 行動タスク」変換ワークの完全版

を紹介します。

これは、多くの読者が保存して使ってくれている非常に効果の高い方法で、

仕事・人間関係・日常のあらゆる不満に使えます。

ステップ1:不満を書き出す(感情の外在化)

最初にやるべきことは、

頭の中のモヤモヤを“外に出す”こと。

不満は、頭の中にあると…

- ボヤけて正体不明のまま肥大化する

- 思考がループする

- 怒り・不安・落ち込みが混ざって混乱する

という状態になります。

書き出しのコツ(3つ)

① とにかく量より「その時の感情」を出す

例:

「評価されないのがつらい」

「また無視された気がする」

「自分だけ負担が大きい」

② 正しい文章である必要はまったくない

思考の吐き出しが目的。

主語がなくても、支離滅裂でもOK。

③ “感情”と“状況”を両方混ぜて書いていい

後で整理するため、今は雑でいい。

なぜ書き出すだけで楽になるのか?

書くことで、

- 感情が“自分の外側”に移動する

- 俯瞰できる

- 不満の正体が浮き上がる

心理学ではこれを外在化(externalization)といい、

感情を切り離す効果があります。

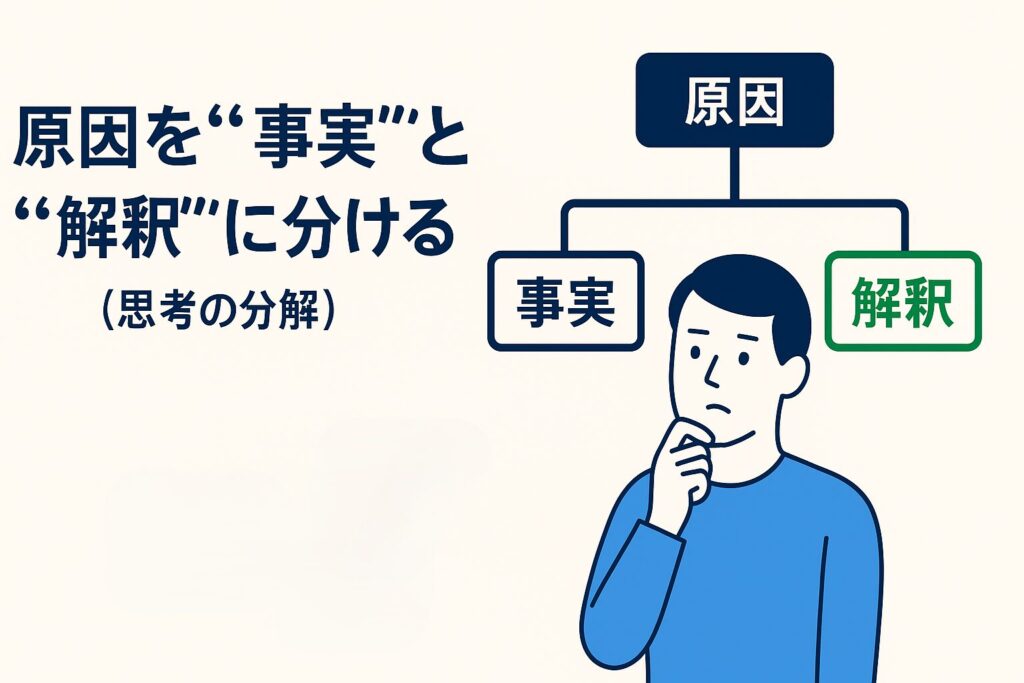

ステップ2:原因を“事実”と“解釈”に分ける(思考の分解)

書き出した不満の中には、

「事実」と「解釈」が混ざっています。

混ざったままだと、不満が勝手に増幅し続けます。

例

書いた不満:

「頑張っているのに認められないのがつらい」

① 事実だけを抜き出す

- 上司からの評価が低い

- 最近、仕事量が増えている

- 意見が採用されなかった

→ ここには「感情」が乗っていない状態。

② 解釈(心の声)を書き出す

- 「自分は向いていないんじゃないか」

- 「頑張ってもムダだ」

- 「嫌われている気がする」

- 「もうやる意味がない」

→ 解釈は不満を“増幅させる燃料”。

③ 2つを並べると視野が戻る

事実と解釈を並べるだけで、

次の変化が起きます。

- 感情と思考が分離される

- “反応”ではなく“判断”ができる

- 不満の大きさが現実的になる

つまり、

不満が感情の問題なのか、環境の問題なのかが判別できる ようになります。

ステップ3:改善タスクに変換する(3つの質問)

ここからが本ワークの核心です。

事実と解釈を仕分けした後、

“事実ベースでの改善タスク” を作成します。

① この不満の“原因に近い事実”はどれ?

例:

「評価を受けられていない」→ 上司との情報ギャップがありそう

② この事実を改善するために“自分ができる行動”は?

- 成果を言語化して共有する

- 相談の時間を取る

- 手順書を作り効率化する

- 小さな成果を毎週報告する

③ 今日・明日できる最小の行動は?

- 「先月の成果を箇条書きでまとめる」

- 「上司に5分だけ相談したいと連絡する」

- 「改善できる作業を1つだけ洗い出す」

改善タスクは大きすぎると挫折するため、

“1つの小さな行動”に限定する のがポイントです。

テンプレート

【ステップ1:不満を書き出す】

・

・

【ステップ2:事実と解釈を分ける】

事実:

・

・

解釈:

・

・

【ステップ3:改善タスクに変換】

原因の事実:

・

改善できる行動:

・

今日できる最小の行動:

・

ケース別の具体例(職場/人間関係/日常)

職場の不満

不満:

「頑張っているのに成果が見えない」

事実:

- 評価基準が曖昧

- 仕事量だけ増えている

改善タスク:

- 上司に「評価基準の確認」をする

- 月ごとに成果をまとめる

- タスクの優先順位を見直す

人間関係の不満

不満:

「友人の返信が遅くて不安」

事実:

- 返信が遅い

- 以前からその傾向がある

改善タスク:

- 相手に期待をかけすぎない設定にする

- 自分の“返信ルール”を決める

- 他の人間関係の時間を増やす

日常の不満

不満:

「家が散らかってイライラする」

事実:

- 片付いていない

- 置き場所が決まっていない

改善タスク:

- “置き場を1つ決める”だけやる

- 1日3分の片付けルールを作る

- 捨てる・残すを先に決める

このワークの最大の効果:不満が“行動”に姿を変える

不満は放置すれば増えるだけですが、

行動に変換すると改善が始まる“材料”に変わります。

- 不満が言語化される

- 感情が鎮まる

- 現実的な行動が見える

- 未来が動き出す

このプロセスが「不満 → 行動 → 改善」という好循環を作ります。

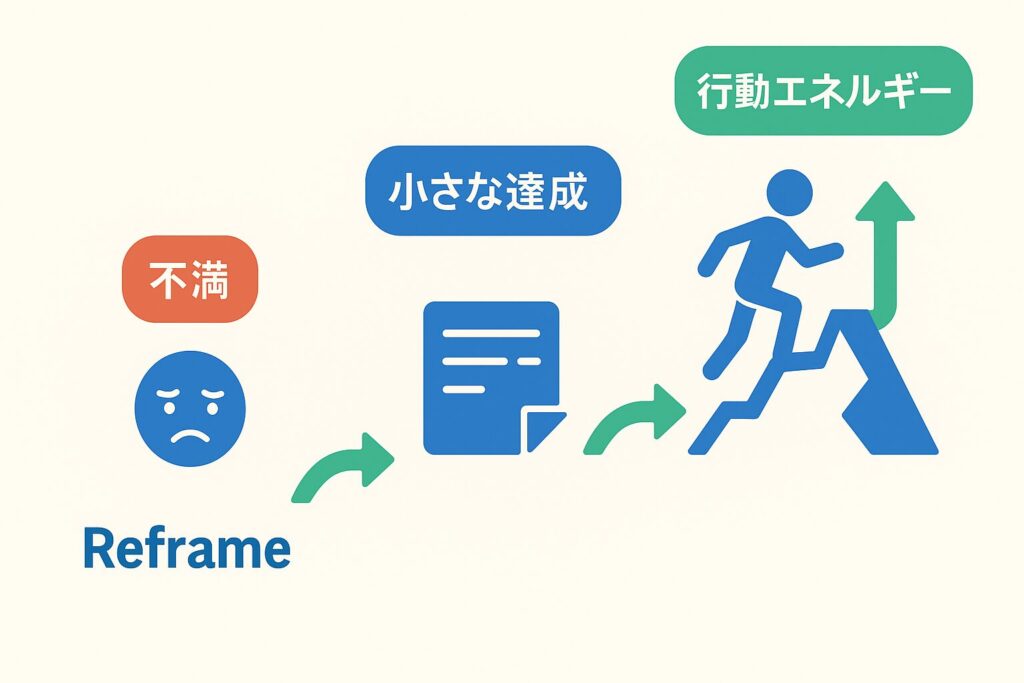

欲求不満を“力”に変える心理学|行動エネルギーへの転換

ここでは、欲求不満を 「ただのストレス」から「行動のエネルギー」へ変える 心理学を紹介します。

欲求不満はネガティブに感じられがちですが、

実は 扱い方次第で大きな推進力になる“原料” です。

- モチベーションが上がる

- 行動が続く

- 自己効力感が高まる

- 新しい選択ができる

“不満=悪”ではない|エネルギー源としての側面

心理学(特に情動理論・動機づけ理論)では、

不満や怒りは「変化を促す弱点のシグナル」 とされています。

例:

- 「このままではダメだ」

- 「もっとよくしたい」

- 「何かを変えたい」

これらはすべて 不満のエネルギー です。

欲求不満はゼロにできない

人は常に、

- 期待

- 欲求

- 理想

- 価値観

を持って生きています。

だからこそ、

外れた時に“不満”が生まれる。

不満は“心の異常”ではなく、

自分が大事にしている価値がどこにあるか教えてくれるサイン。

再解釈(リフレーミング)で不満の意味を変える

リフレーミングとは、

物事の“意味付け”を変える技術。

リフレーミングの例

不満:

「上司が厳しい」

リフレーミング:

- 課題を明確にしてくれている

- 自分の成長ポイントを見せてくれている

- 信頼があるから指摘してくれる場合もある

不満をそのまま受け止めるのではなく、

視点を1つ変えると感情が軽くなる。

ポイント

- 嘘のポジティブを作るのではなく

- “意味付けの角度を変える”だけ

- 必ずしも前向き100%でなくてよい

これが“不満に振り回されない心”を育てます。

小さな達成がモチベーションを回復させる理由

心理学では、行動を続けるための力は

- 自己効力感(できる感覚)

- 達成感

- 成長の実感

から生まれることが分かっています。

小さな達成が効く理由

- ドーパミンが分泌される

- 完了の快感が“次の行動”を誘発する

- 達成が自己肯定感の土台になる

特に不満で落ち込んでいるときは

大きな成功ではなく、小さな成功が必要。

“小さな達成”の例

- チェックリストを1つ消す

- 5分だけ散歩

- 机の上を片付ける

- 1個だけメール返信

- ブログ記事のタイトルだけ決める

これだけで「できた」が積み上がり、

欲求不満の耐性が上がります。

不満を“成長のヒント”に変える質問集

最後に、不満を力に変えるための

“自己対話用の質問”を紹介します。

これを自分に投げかけるだけで、

脳の視野が広がり、行動が自然に次へ進みます。

自分の価値観を知る質問

- なぜこれは不満なのか?

- 自分のどんな価値観が刺激されている?

- 本当はどうありたい?

行動につなげる質問

- 何が変わればラクになる?

- 自分がコントロールできるものは?

- 今日できる最小の1歩は?

自己効力感を育てる質問

- 過去にうまくいった方法は?

- 誰に相談できる?

- 小さな成功をつくるとしたら何がある?

まとめ|欲求不満は“成長”のきっかになる

欲求不満は扱い方を変えれば、行動力のエネルギーに変わります。

- 行動の起点になる

- 価値観が明確になる

- 状態を変えるきっかけになる

- 改善や挑戦の動機づけになる

というポジティブな側面もあります。

このように考えることで、欲求不満は自己成長や人生をよりよくするためのエネルギーに変わります。