「ちょっとしたことでイライラしてしまう」「思い通りにいかないとすぐ諦めたくなる」「人間関係で衝突が増えてしまう」…こんなモヤモヤを感じていませんか?

それはもしかすると、欲求不満耐性(=我慢や不快感に耐える力)が関係しているかもしれません。

本記事では、心理学での定義や有名な理論をわかりやすく紹介しながら、欲求不満耐性が低い人に見られる特徴や原因を解説します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

欲求不満耐性とは?心理学での意味と定義

私たちは日常で「思い通りにならない場面」に何度も出会います。

例えば、電車が遅れてイライラしたり、ダイエット中に甘いものを我慢したり、仕事で期待通りの成果が出なくて落ち込んだり。

このときに必要になるのが「欲求不満耐性」です。

簡単に言えば、自分の欲望や期待が満たされない状況に耐えて、冷静に対処できる力のことです。

欲求不満耐性の基本的な定義(我慢できる力とは何か)

- 欲求不満耐性=「我慢の力」

→ イライラや衝動にすぐ流されず、落ち着いて現実に向き合える力。 - 具体的には…

- 怒鳴らずに気持ちを伝える

- 欲しいものを衝動買いせずに考える

- 困難に直面しても投げ出さず取り組む

つまり、欲求不満耐性がある人は「一時的な不快感」に耐えながら、長期的に望ましい行動を選べる人です。

自己制御やレジリエンスとの違い

- 自己制御(セルフコントロール):目の前の誘惑を抑える力

- レジリエンス:困難や逆境から立ち直る力

これらは欲求不満耐性と似ていますが、ニュアンスが異なります。

- 欲求不満耐性は「不快感や我慢にどれだけ耐えられるか」に焦点を当てる

- 自己制御は「衝動を抑える行動力」

- レジリエンスは「挫折からの回復力」

言い換えると、欲求不満耐性は“その場に耐える力”であり、自己制御やレジリエンスと合わせて「ストレスに強い心」をつくる土台になります。

欲求不満は耐性を高めることもある

欲求不満と聞くと「心身に悪いもの」というイメージが強いですが、必ずしもマイナスに働くとは限りません。

- 適度な欲求不満は「待つ」「工夫する」といった経験になり、少しずつ欲求不満耐性(フラストレーション・トレランス)を高めます。

→ 例:子どもが順番を待つ体験や、仕事で小さなトラブルを乗り越える経験。 - 強すぎる欲求不満が長く続くと、「どうせ無理だ」と諦めてしまう学習性無力感につながり、逆にストレス耐性が下がることもあります。

つまりポイントは、「どのくらいの不満をどう扱うか」です。

小さな不満をうまく処理する習慣は心を強くし、大きすぎる不満を放置するのは心身を疲弊させます。

日常生活における「欲求不満」とはどんな場面か

「欲求不満」と聞くと少し難しく感じるかもしれませんが、実は私たちの日常にあふれています。

例えばこんな場面です。

- 仕事や勉強での例

・頑張ったのに成果がすぐに出ない

・上司や先生に認めてもらえない - 日常生活での例

・電車やバスが遅れて予定通りに動けない

・ネットの読み込みが遅くてイライラする - 人間関係での例

・自分の意見を理解してもらえない

・相手の反応が思った通りにならない - 自己管理での例

・ダイエット中に甘いものが食べたくなる

・節約したいのに欲しいものを見つけてしまう

このように、欲求不満とは「思い通りにいかないときに生じる不快感やストレス」を指します。

つまり、特別な出来事だけでなく、日常のちょっとした不便や我慢の場面すべてが「欲求不満」につながっているのです。

欲求不満耐性が低い人に見られる特徴

欲求不満耐性が低いと、日常生活や人間関係の中でさまざまな問題が表れます。

ここでは代表的な特徴を整理していきましょう。

イライラしやすく怒りっぽい

欲求が満たされないときに、すぐイライラして怒りを爆発させやすいのが特徴です。

例えば、渋滞や順番待ちで不満をあらわにしたり、ちょっとしたミスに過剰に反応するなど。

これは心理学的にいうと「衝動的な感情表出」であり、攻撃的行動や八つ当たりにつながることがあります。

失敗や挫折に弱くすぐ諦める

欲求不満耐性が低い人は、思い通りにいかない場面に弱い傾向があります。

例えば、資格勉強で一度落ちただけで「自分には向いていない」と諦めてしまう。

これは「短期的な結果に強く影響される」ためで、長期的な努力を続けるのが難しくなります。

人間関係で衝突やストレスを抱えやすい

欲求不満に耐えられないと、他人との違いを受け入れにくくなることがあります。

「自分の思い通りに動いてほしい」という気持ちが強くなり、相手を責めたり、関係がこじれる原因になります。

結果的に、ストレスをため込みやすく、人間関係のトラブルが増えてしまうのです。

衝動的な買い物や行動が多い

欲求不満耐性が低いと、「今すぐ欲しい」「今すぐやりたい」という気持ちを抑えられません。

そのため、衝動買いや無計画な行動が増え、後で後悔することも多くなります。

これは「長期的な利益」よりも「短期的な快楽」を優先してしまう典型例です。

👉 これらの特徴に当てはまる人は、「欲求不満耐性が低いかもしれない」と気づくきっかけになります。

ただし、これは性格ではなくトレーニングで改善可能な力です。

欲求不満耐性が低い原因|心理学的な背景

欲求不満耐性は、育った環境や心理的な学習プロセスによって大きく影響を受けます。ここでは代表的な背景を心理学の観点から見ていきましょう。

幼少期のしつけや環境

幼少期の経験やしつけは、欲求不満耐性の土台をつくるうえで大きな役割を果たします。

例えば、おもちゃを「順番に使う」「片付けが終わってから遊ぶ」といった日常のルールを通して、子どもは自然と「待つ練習」や「我慢する力」を学んでいきます。

このように、幼少期から少しずつ自己制御の習慣を積み重ねることが、将来的にストレスや不快感に強くなる基盤につながります。

ストレス対処の習慣が育たなかった場合

小さいころからストレスや不快感に直面したときに、大人がどう対応するかを見て学ぶのが子どもです。

- 親がすぐに不満を爆発させる → 子どもも同じ反応を真似しやすい

- 親が落ち着いて対処する → 子どもも「待つ」や「切り替える」スキルを学ぶ

つまり、ストレス対処の方法を学ぶ機会が少ないと、欲求不満耐性は育ちにくくなります。

認知の歪みや完璧主義の影響

心理学では「認知の歪み」という考え方があります。

例えば「失敗=自分はダメな人間だ」と極端に考えるクセがあると、少しの挫折でも強い不満を感じます。

また、完璧主義も欲求不満耐性を下げる要因です。理想と現実のギャップに耐えられず、自分を責めたり他人に苛立ちやすくなるからです。

発達心理学の視点(エリクソンの発達課題)

発達心理学者エリクソンは、人間の成長には段階ごとの課題があるとしました。

幼児期の課題は「自律性 vs 恥と疑惑」、学童期は「勤勉性 vs 劣等感」。

この時期に「できた!」「待てた!」という体験を積むと、欲求不満耐性は育ちやすくなります。

逆に、課題がうまくクリアできないと、ちょっとした失敗で自信をなくし、不満に弱くなる傾向が見られます。

欲求不満耐性を理解するための有名な心理学理論

欲求不満耐性は、単なる「我慢の強さ」ではなく、心理学的にさまざまな理論で説明されています。ここでは代表的な4つの理論を紹介します。

フロイトの「快楽原則と現実原則」との関係

精神分析を提唱したフロイトは、人間の行動を「快楽原則」と「現実原則」で説明しました。

- 快楽原則:すぐに欲しいものを得たい(子どもの欲求に近い)

- 現実原則:社会的なルールや状況を考えて、欲求をコントロールする(大人に必要な力)

欲求不満耐性とは、まさにこの「快楽原則」と「現実原則」のバランスを取る力です。

耐性が高いと「今は我慢して将来に備える」という選択ができます。逆に耐性が低いと「すぐ欲しい!」に支配され、衝動的な行動が増えてしまいます。

認知的不協和理論(フェスティンガー, 1957)

認知的不協和とは、自分の考えや感情と現実が食い違ったときに生じる不快感のこと。

例えば「健康に良くないと分かっているのにタバコを吸ってしまう」ときに感じるモヤモヤです。

欲求不満耐性が低い人は、このズレを受け入れられず、すぐに投げ出したり言い訳をしてしまいます。耐性が高い人は「仕方ない」と受け止めて行動を修正できるため、現実にうまく適応できます。

期待価値理論(アトキンソン, 1957)

この理論は、行動は「成功の期待 × 成功の価値」で決まると説明します。

- 「できそうだ」と思うほど行動しやすい

- 「価値が高い」と思うほど努力を続けられる

欲求不満耐性が低い人は、少しつまずいただけで「どうせ無理」と期待が下がりやすい。

一方で耐性が高い人は、困難があっても「価値はある」と思えるため、粘り強く挑戦を続けられます。

ストレス=脅威評価モデル(ラザルス)

ラザルスは、人がストレスにどう反応するかはその状況をどう評価するかで変わると説明しました。

- 「脅威」と見る → 不安や怒りが強まる

- 「挑戦」と見る → モチベーションや成長の機会になる

欲求不満耐性が高い人は「これは自分を鍛えるチャンス」と評価を切り替えるのが上手。低い人は「もうダメだ」と脅威的に捉え、ストレスに押しつぶされやすいのです。

欲求不満耐性が低いと起こるデメリット

欲求不満耐性が低いと、単なる「我慢が苦手」というレベルにとどまらず、メンタル面・仕事・人間関係など生活全体に影響が広がります。ここでは代表的なデメリットを整理します。

メンタル面の不調(不安・うつ・依存)

欲求不満に耐えられないと、ちょっとした不快感でも大きなストレスになります。

その結果、以下のような心理的リスクが高まります。

- 不安感が強まり、心配性になりやすい

- 思い通りにならないことが続くとうつ状態に陥りやすい

- 衝動的にお酒・買い物・ネットなどに依存してしまう

つまり、欲求不満耐性が低いと「心が折れやすく、依存しやすい」状態を招きやすいのです。

仕事や学習で成果を出しにくい

学習や仕事では、結果がすぐに出るとは限りません。

欲求不満耐性が低いと…

- 勉強でつまずくとすぐ諦める

- 仕事の失敗でモチベーションを失う

- 長期的な目標よりも、短期的な楽さを優先する

結果的に、努力を継続できず、キャリアや学習成果が伸びにくくなります。

人間関係でトラブルや孤立を招く

欲求不満耐性が低い人は、他人に対しても「思い通りに動いてほしい」という気持ちが強くなります。

そのため、以下のような問題が起こりやすくなります。

- すぐ怒る・責めるため、周囲から避けられる

- 感情的に振る舞い、信頼関係を壊してしまう

- ストレスがたまり、孤立しやすい

人間関係での衝突や孤独感は、さらにストレスを増やし、悪循環につながってしまいます。

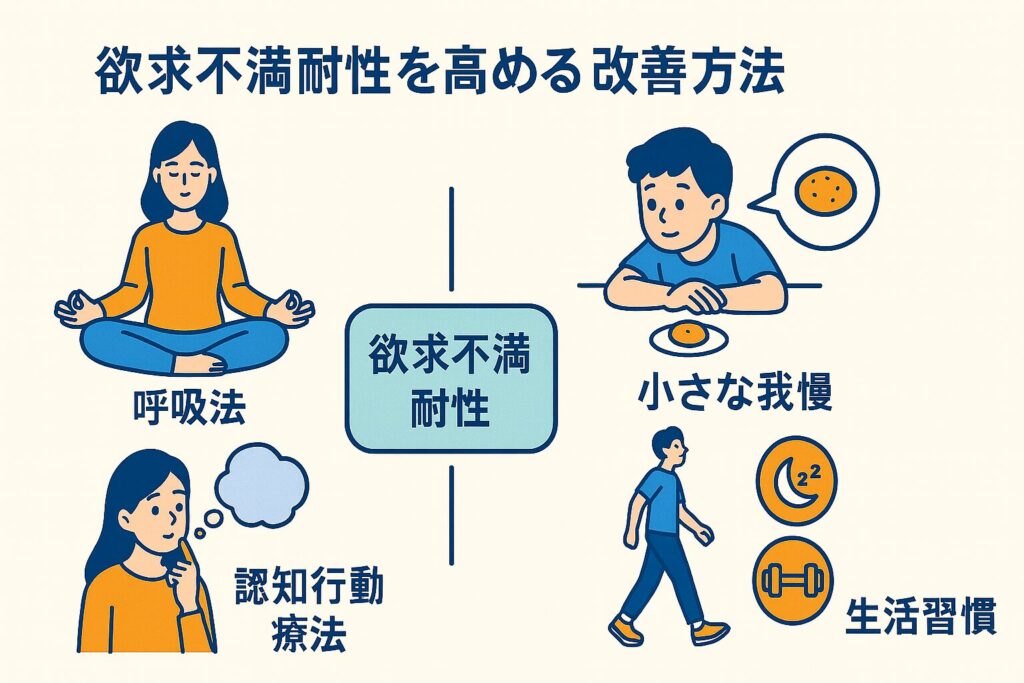

欲求不満耐性を高める改善方法

欲求不満耐性は、意識的なトレーニングや習慣の工夫で高められる力です。ここでは心理学的に有効とされる改善方法を4つ紹介します。

①短期的なイライラ対処法(呼吸法・マインドフルネス)

イライラしたとき、まず必要なのは「その場で気持ちを落ち着けるスキル」です。

- 深呼吸:ゆっくり3秒吸って、6秒吐く。副交感神経が働き、落ち着きやすい。

- マインドフルネス:今この瞬間に意識を戻し、「過去の失敗」「未来の不安」にとらわれない練習。

これらは即効性があり、「怒りや衝動のピーク」をやり過ごすのに役立ちます。

②長期的なトレーニング(小さな我慢の積み重ね)

欲求不満耐性は筋トレと同じで、少しずつ我慢を重ねることで鍛えられます。

例:

- お菓子を食べたい → 5分だけ待ってから食べる

- 買い物したい → 1日寝かせてから本当に必要か考える

- 動画を見たい →「あと1つの作業を終えてから」にする

こうした「小さな待つ練習」が、長期的な欲求不満耐性につながります。

③認知行動療法(考え方を変えて耐性を育てる)

心理療法の一つである認知行動療法(CBT)では、「物事のとらえ方」を修正することで欲求不満への反応を変えます。

- 「失敗した=自分はダメ」 → 「失敗は学びの一部」

- 「我慢=損すること」 → 「我慢=未来の自分への投資」

考え方を少しずつ変えることで、耐性が上がり、イライラや落ち込みに振り回されにくくなります。

④生活習慣でできる工夫(運動・睡眠・習慣化)

心と体はつながっています。健康的な生活習慣は欲求不満耐性の土台になります。

- 運動:ストレス発散+自律神経の安定

- 睡眠:疲れやすさを防ぎ、感情の暴走を抑える

- 習慣化:小さなルール(毎日10分だけ読書など)を守ることで自己制御力を強化

日常のリズムを整えることは、心理的なトレーニングと同じくらい効果的です。

子どもの欲求不満耐性を育てる方法

欲求不満耐性は、大人になってからでも鍛えられますが、子ども時代の経験が大きな基盤になります。親や教育者が工夫することで、子どもは「我慢する力」や「切り替える力」を自然に身につけることができます。

「待つ練習」を取り入れるしつけ

子どもは「今すぐ欲しい!」という気持ちが強いものです。そこで効果的なのが「待つ練習」。

- おやつをすぐに渡さず「5分待ってからね」と伝える

- 遊びたいときに「片付けが終わったらね」と順番をつける

こうした小さな待ち時間が、「欲求をコントロールする練習」になります。

達成体験を積ませるサポート

子どもは「頑張ったらできた!」という体験を通じて、自信と耐性を育てます。

- パズルや工作など、少し難しい課題に挑戦させる

- 途中で投げ出しそうなときに「一緒にやろう」とサポートする

- 最後に「できたね!」と認めてあげる

こうした経験が「困難に耐えて達成する楽しさ」を学ばせ、欲求不満耐性の向上につながります。

叱るより「できたこと」を褒める

耐性を育てるときに大切なのは、失敗を責めるよりも成功を強調することです。

- 「どうして我慢できないの!」 → 責められると自信を失い、余計に耐性が下がる

- 「ちょっと待てたね!すごいね!」 → ポジティブな強化が耐性を高める

心理学ではこれを強化学習と呼び、ポジティブな体験の積み重ねが「我慢できる自分」という自己イメージを作ります。

まとめ|欲求不満耐性を高めればストレスに強くなれる

ここまで見てきたように、欲求不満耐性は「我慢の力」だけでなく、人生を安定させる土台となる大切な要素です。最後に、押さえておきたいポイントをまとめます。

耐性は「筋力」と同じで鍛えられる

欲求不満耐性は、生まれつきではなくトレーニングで育てられる力です。

筋トレで少しずつ筋肉がつくように、日常の小さな我慢や待つ経験を繰り返すことで、耐性は確実に強くなります。

小さな成功体験の積み重ねが重要

いきなり大きなストレスに耐えようとするのは難しいもの。

- 5分我慢する

- 小さな課題をやり遂げる

- 衝動買いを一度やめてみる

こうした小さな成功体験の積み重ねが、自信につながり、より大きな困難にも耐えられる力を育てます。

ストレス社会を生き抜く武器になる

現代はストレスや誘惑があふれる時代です。

欲求不満耐性が高ければ、

- イライラに振り回されない

- 失敗や挫折から立ち直れる

- 人間関係も穏やかに築ける

つまり、ストレス社会を生き抜くための武器となります。