「最近イライラしやすい」「つい八つ当たりしてしまう」「やる気が出ずに現実逃避してしまう…」──そんなモヤモヤを抱えていませんか?

これは“欲求不満(フラストレーション)”が原因かもしれません。

欲求不満は「やりたいことが思い通りにいかない」時に生まれる自然な反応ですが、放置すると

・攻撃的になる

・逃げ癖がつく

・完璧主義で疲れやすくなる

などの行動パターンに発展しやすいと言われています。

この記事では、欲求不満が生む4つの行動パターンを心理学でわかりやすく解説し、

さらに 今日から実践できる対処法も紹介します。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

欲求不満とは?|日常に潜む“満たされない感情”の正体

欲求不満とは、「やりたいこと・必要なこと・期待していることが満たされない状態」のことです。

シンプルに言えば、“思いどおりにならないときに生まれるストレス”です。

これは誰にでも起こる、ごく自然な心理反応です。

しかし放置すると、感情が乱れ、行動パターンまで変わってしまいます。

ここでは、欲求不満の正体と、なぜ人が不満によって行動を乱しやすくなるのかをわかりやすく解説します。

欲求不満の定義|なぜ人は満たされないと行動が乱れるのか

人の行動や感情は、以下のような欲求によって動いています。

- 評価されたい(承認欲求)

- 安心したい(安全欲求)

- 達成したい(目的欲求)

- 人とつながりたい(所属欲求)

- 楽になりたい(快・回避の欲求)

これらが満たされないと、脳は「危険」だと判断します。

すると、

- イライラする

- 焦る

- 悲しくなる

- 無気力になる

- 攻撃的になる

- やる気が消える

といった防衛的な反応が起こるのです。

不満の原因は“事実”と“解釈”に分けられる

欲求不満を複雑にしている原因は、

不満が 「事実」 と 「自分の解釈」 の2つでできていることです。

例:

- 事実:上司から評価されていない

- 解釈:「自分は向いていない」「努力しても無駄だ」

ほとんどの場合、不満を増幅しているのは

事実そのものより“自分の解釈”のほうです。

人は「事実」より「意味づけ(解釈)」に強く反応します。

感情が暴走しやすくなる心理メカニズム

欲求不満が続くと、脳内では以下の現象が起こります。

- 扁桃体(不安・怒りを司る部位)が活性化

- 思考より先に、反射的な行動をしやすくなる

- ネガティブな出来事を優先して記憶する

- 小さな出来事にも過敏に反応する

つまり、欲求不満は感情のアクセルを踏み続けている状態です。

放置すれば、

攻撃・回避・固執・防衛などの行動パターンにつながります。

欲求不満とストレス・不安の関係

欲求不満が溜まると、ストレスや不安も強まりやすくなります。

- 満たされない → 不安になる → さらに不満が増える

- 理解されない → 孤独感が生まれる → イライラする

- 成功できない → 自信が下がる → 無気力になる

このように、

欲求不満はネガティブな感情の連鎖を引き起こしやすいのです。

まずは「不満は自然な反応」と理解することが重要

不満を「悪い感情」と捉える必要はありません。

- 不満=エネルギーの源になる

- 不満=改善のヒント

- 不満=行動の原動力

こうした“役割”にも気づけると、

欲求不満は人生を動かす力にも変わります。

欲求不満が生む4つの行動パターン|心理学で整理

欲求不満は、ただ「イライラする」という単純な反応では終わりません。

心理学の研究では、人が不満を感じたときに取りやすい行動は、大きく4つに分類できることが分かっています。

- 攻撃行動

- 回避行動

- 固執行動

- 防衛機制(心理的な守りの反応)

これを知ると、自分や他人の行動が驚くほど理解しやすくなります。

パターン① 攻撃行動|イライラ・八つ当たり・批判が増える

欲求不満が強いと、怒りが“外向き”に出やすくなります。

- 家族や同僚に当たってしまう

- イライラして物にあたる

- 口調が荒くなる

- 小さなことにキレやすくなる

これは欲求不満‐攻撃仮説が説明する典型的な反応で、

脳の扁桃体が過剰に働き、怒りのブレーキが弱くなるために起こります。

🔧 パターン①攻撃行動の対処法|まず“怒りの火”を弱める

怒りっぽくなるのは、脳がストレスで限界に近いサインです。

難しいことをする必要はなく、まずは 体→思考→行動 の順に整えるだけでOKです。

✅ ① まずは身体を落ち着かせる(最速で効く)

怒りは身体反応が先に起こるため、体を整えるのが一番早いです。

- 深呼吸(4秒吸う→6秒吐く)

- 冷たい水で手を洗う

- その場から少し離れて歩く

- 肩と手を軽く回す

ポイント:

「落ち着け」と思うより、身体から落ち着けるほうが圧倒的に早い。

✅ ② 何に怒ったのか“事実だけ”を抜き出す

怒りの大半は“解釈”が暴走しています。

例:

- 事実:上司が返事をしなかった

- 解釈:「自分を軽視している」

怒りが強いときほど、

事実だけ書き出す → 解釈を外す

これだけで怒りはスッと弱まります。

✅ ③ 少し距離を置いてから話す

怒っているときに話し合うと必ずこじれます。

- 深呼吸する

- 5分時間を置く

- どう伝えたいか簡単にメモする

「落ち着いてから話す」これが最強の対処法です。

🔍 一言まとめ

攻撃行動は悪いことではなく、

「心がちょっと疲れてるよ」というSOSサイン。

- 体を落ち着ける

- 事実と解釈を分ける

- 距離を置いて話す

パターン② 回避行動|逃げ・先延ばし・無関心

攻撃に向かわない代わりに、行動を止めたり逃げたりするパターンです。

- やるべきことを先延ばしにする

- SNSやゲームで“逃げ”に入る

- 無気力になる

- 現実から距離を置こうとする

このタイプは、怒りを外に出さない代わりに 「何もしない」 という形で不満が表れます。

了解!

では パターン② 回避行動(逃げ・先延ばし・無関心)」の対処法を、

できるだけ 簡単+実践的 にまとめます。

🔧 パターン② 回避行動の対処法|“逃げたい気持ち”とうまく付き合うコツ

回避行動は、

脳がこれ以上ストレスを受けたくないと防御している状態です。

だからこそ、責めずに“優しく方向転換する”のが効果的です。

✅ ① いきなり全部やらない|最小ステップに分解する

先延ばしの正体は「大きすぎるタスクの圧」です。

小さく分けるだけで取り組みやすくなります。

例:

- 部屋を片付ける → 机の上だけ

- 仕事のレポート → タイトルだけ書く

- 出品作業 → 1商品だけ確認する

「やる気」より「小ささ」が勝ちます。

✅ ② 回避したい理由を1行だけ書く

逃げたくなるとき、感情がモヤッとしてます。

1行だけでいいので書き出してください。

- 「失敗しそうでイヤ」

- 「怒られそうで怖い」

- 「疲れてる」

書くだけで感情に名前がつき、

逃げたい気持ちが弱まります。

✅ ③ 5分だけやってみる

「5分だけルール」は、行動科学でよく使われる手法です。

- 5分だけPCを開く

- 5分だけ出品作業

- 5分だけ掃除

5分やると人は勝手に続けてしまうことが多いです。

もし5分でやめてもOK。

「始めた」こと自体が成功です。

🔍 一言まとめ

回避行動は悪いクセではなく、

脳が自分を守るための自然な反応。

- 小さく始める

- 気持ちを書き出す

- 5分だけ動く

パターン③ 固執行動|過度な努力・完璧主義

意外に見落とされがちな反応が、この“過度な努力タイプ”。

- 必要以上に頑張りすぎる

- 同じ方法に固執してしまう

- うまくいかないのにやり方を変えられない

- 完璧主義が暴走する

これは、「成果を出せれば不満が消えるはず」という思考が働くため、

逆に視野が狭まり、行動の柔軟性が失われます。

了解!

では パターン③ 固執行動(過度な努力・完璧主義)」の対処法を、

できるだけ シンプル+すぐ使える形 にまとめます。

🔧 パターン③ 固執行動の対処法|“やりすぎるクセ”をやわらげる方法

固執行動とは、

不安を埋めるために必要以上に頑張りすぎる状態です。

- 完璧にやらないと落ち着かない

- 細かい部分にこだわりすぎる

- 一つの作業にのめり込み、他が止まる

- 努力しすぎて疲れるのにやめられない

これは「意志が強い」のではなく、

不安に追われて止まれなくなっている状態です。

✅ ① 上限ライン(どこで終わるか)を先に決める

完璧主義の人は「やりすぎてから後悔する」パターンに陥りがち。

先に“終わりの基準”を決めておくと暴走しにくくなります。

例:

- ブログ作業は90分で終了

- 出品作業は「5商品で終わり」

- リサーチは30分だけ

終わりを決める → 安心して集中できる

という効果があります。

✅ ② 70%で提出する練習をする

「完璧じゃないとダメ」という思い込みを崩すには、

あえて70%で出す練習が効果的。

例:

- ブログ下書きは7割で公開 → 後で整える

- メールは必要最低限で送る

- 作業は全部やらず“まず通す”

70%で出しても案外問題が起きないと体験すると、

固執は自然と弱まります。

✅ ③ “埋めようとしている不安”を書き出す

固執行動には必ず裏側に不安があります。

例:

- 評価されないのが怖い

- 失敗がバレるのが怖い

- 自信がない

- 中途半端が不安

1行でいいので書き出すと、

不安が視覚化され、こだわりが緩むことが多いです。

🔍 一言まとめ

固執行動は「努力家」ではなく、

不安を消したい心のSOSです。

- 終わりを先に決める

- 70%で出す練習

- 不安を書き出す

パターン④ 防衛機制|合理化・投影・退行などの心理反応

フロイトが示した防衛機制(心を守る無意識のメカニズム)です。

代表的な例:

- 合理化:「忙しかったから仕方ない」と理由づけする

- 投影:「あの人が悪い」と責任を他人に向ける

- 退行:子供のように怒る、すねる

- 昇華:不満を運動・創作に変える(健康的な例)

防衛機制は悪いものではなく、本来は心の負担を軽くする働きを持っています。

しかし偏りすぎると、現実的な解決が難しくなります。

了解!

では パターン④ 防衛機制(合理化・投影・退行)の対処法 を、

初心者でも理解しやすく・すぐ実践できる形でまとめます。

🔧 パターン④ 防衛機制の対処法|“心の自動反応”に振り回されないコツ

防衛機制とは、

つらい現実・不安・劣等感から自分を守るための“自動の心の反応”です。

悪いものではありませんが、

強く出すぎると現実逃避や他責思考につながりやすくなります。

よくある例:

- 合理化 …「別に欲しくなかったし」「あいつが悪い」で納得しようとする

- 投影 …自分の不安や弱さを他人のせいに見てしまう

- 退行 …感情的になる・子どもみたいにふてくされる

ポイントは、

“反応を止める”のではなく、“気づく”ことが対処の第一歩です。

✅ ① 反応を客観視する|「今、何が起きた?」と自分に質問

防衛機制は“自動”なので、まずは気づくことが最重要です。

自分にこう問いかけてください:

- 「今、自分は何に反応した?」

- 「事実は何で、解釈は何?」

- 「本当は何が怖い?」

たったこれだけで、

自動反応 → 気づきの反応 に切り替わります。

✅ ② 感情を書き出す|“本音”を外に出すだけで落ち着く

防衛機制が働くと、本音が押し込められてしまいます。

紙に書き出すだけで暴走が止まります。

例:

- 本当は認められなくて悔しかった

- 失敗が怖かった

- 嫉妬していた

本音を外に出せば、もう防衛する必要がなくなる。

✅ ③ 小さな行動を1つ選ぶ(現実を動かす)

防衛機制は「現実に向き合えない」ことで強くなります。

だからこそ、小さな行動が最も効きます。

例:

- 5分だけ作業する

- 気になる人に1行だけメッセージする

- 机の上だけ片付ける

- 今日できたことを1つ書く

ほんの小さな行動でも、

“現実が動いた”という感覚が防衛反応を弱める効果があります。

🔍 一言まとめ

防衛機制は悪いものではなく、

不安や傷つきから自分を守ろうとする、正常な心の働き。

- 気づく

- 感情を書く

- 小さく動く

4つ全部そろったので、

必要であれば 「簡易チェックリスト」「4パターン比較表」「H2冒頭の画像案」 も作れますよ。

どのパターンが“あなたのタイプ”?簡易チェック

以下に当てはまるものをチェックしてみてください。

攻撃タイプ

- 細かいことにイライラ

- 口調が荒くなる

- 他人の行動に敏感になる

回避タイプ

- やる気が出ない

- SNS・ゲームに逃げる

- 先延ばしが増える

固執タイプ

- がむしゃらになる

- 手放せない考え方が増える

- 完璧主義が強まる

防衛タイプ

- 言い訳が増える

- 自分を責めすぎる

- 感情を抑え込む

パターンを知ると“自分の改善ポイント”が見える

欲求不満のパターンは、性格ではなく “状態” です。

タイプを知ることで、

- 何がトリガーになっているか

- どう改善すればよいか

- どんな対処法が合うか

が明確になります。

欲求不満が強いと何が起きる?|悪循環の心理メカニズム

欲求不満は、ただ「気持ちが曇る」という一時的な問題にはとどまりません。

放置すると、感情 → 行動 → 結果 → さらに不満という“悪循環”が起こり、心のエネルギーを奪っていきます。

ここでは、この悪循環の正体と、なぜ人は抜け出しにくくなるのかを初心者向けに分かりやすく解説します。

感情 → 行動 → 結果 → 再び不満…というループ

不満が強いと、人は次のようなループに入りがちです。

- 感情:イライラ・焦り・不安

- 行動:八つ当たり、逃避、過集中、言い訳

- 結果:人間関係が悪化・先延ばしで状況悪化・ミス増加

- 再び不満:

「やっぱり自分はダメだ…」

「なんでうまくいかないんだ!」

こうして、小さな不満が“自己否定”や“怒り”にまで育つ悪循環が生まれます。

ネガティビティ・バイアスで不満が増幅する

人の脳には、ネガティビティ・バイアス(悪い情報を強く記憶する癖)があります。

- 嫌なことだけ思い出す

- 小さなミスが大きな失敗に感じる

- 他人の言動の「悪い部分」だけが目につく

脳の扁桃体(へんとうたい)が危険に敏感なため、

不満や怒りを“優先的に処理”してしまうのです。

比較・自己否定・誤った解釈が強化される理由

欲求不満が強まると、

- 他人と自分を比較する

- SNSで他人の成功ばかり目に入る

- 「自分だけうまくいかない」という錯覚が起きる

という現象が起きやすくなります。

その背景には、

- 不満の原因を「自分のせい/他人のせい」など単純化してしまう思考

- 一度抱いた解釈を補強する“確証バイアス”

- 怒りや不安が視野を狭めてしまう脳の特性

があります。

つまり、欲求不満が強いと

“現実”ではなく、“不満フィルターを通した世界”

で物事を判断しやすくなります。

長期化すると自尊心・自己効力感が下がる

欲求不満を長期間放置すると、人は次のような心理状態に陥りやすくなります。

- 自尊心(自分には価値がある感覚)が下がる

- 自己効力感(できるという感覚)が弱まる

- 「どうせ無理だ」「やっても意味がない」と学習性無力感に近づく

- 行動する力がどんどん失われる

- 不満の“耐性”が弱くなる → さらに不満が増える

まさに 心のエネルギーが奪われ続ける悪循環 です。

放置は危険。しかし、適切に扱えば行動力に変えられる

欲求不満は、放置するほど“増幅”されますが、

正しい方法で向き合えば 行動のエネルギー源に変わります。

次の章からは、

今すぐできる5つの実践的な対処法 を紹介し、

悪循環から脱出するステップを具体的に示していきます。

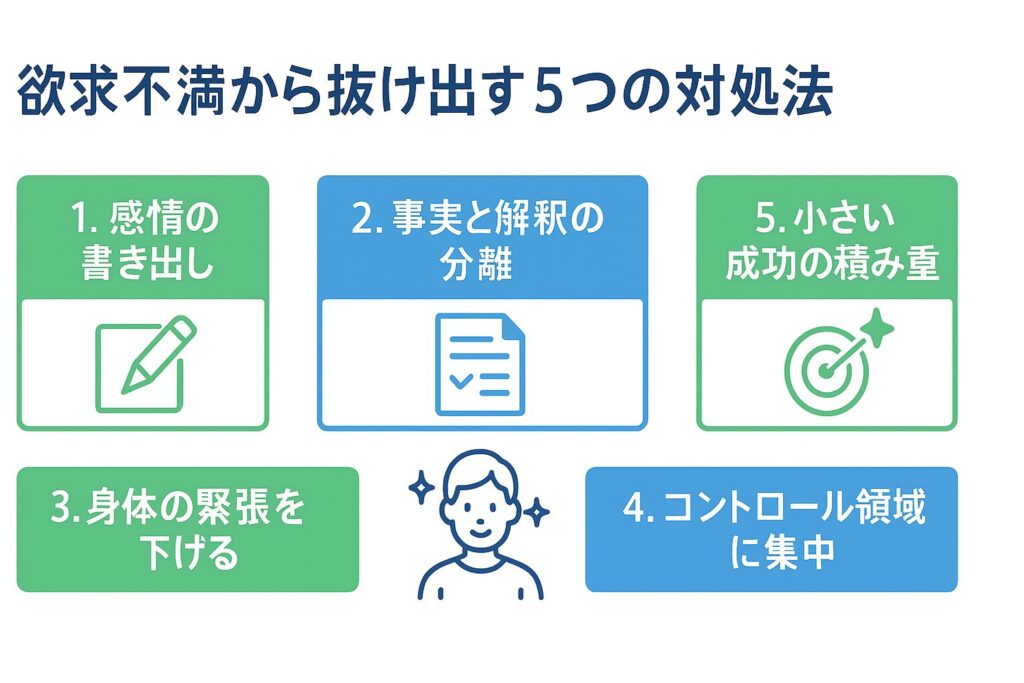

【実践】欲求不満から抜け出す5つの対処法

ここからは、欲求不満によって乱れた感情や行動を “その日のうちに立て直す”ための実践方法 を解説します。

心理学の理論を土台にしつつ、「初心者でもすぐ使える」「再現性が高い」ことを最優先にしています。

① 感情の書き出し|“何に不満を感じているのか”を可視化する

欲求不満の多くは、頭の中でモヤモヤしたまま “正体がわからない状態” になっているところから悪化します。

そこで、有効なのが 書き出し(エクスプレッシブ・ライティング) です。

書き出し方(3分でOK)

紙かスマホのメモに

- 今、何に不満を感じているか?

- そのときどんな感情があったか?

- 体のどこが緊張しているか?

を“そのまま言葉で”書きます。

ポイントは、

上手に書こうとしないこと。

感情を外に出すだけで十分。

書き出すと何が変わる?

- 脳内のモヤモヤが減る

- 感情が「対象化」され、冷静になれる

- 不満が“巨大化”するのを防げる

感情は外に出すと「50%は軽くなる」と言われています。

まずはここからが最短の改善ルートです。

② 事実と解釈の分離|不満の増幅を止める思考整理

欲求不満の多くは、

事実よりも“解釈”が増幅している ことが原因です。

例

- 事実:上司に注意された

- 解釈:「私は評価されていない」「嫌われているに違いない」

→ 不満の8割は“解釈”で作られている。

事実と解釈の分け方(カンタン2ステップ)

- 事実だけを書く

例:会議で指摘を受けた - 自分の解釈を書き出す

例:「自分は向いていない」と思った

この“仕分け”によって、

感情の増幅を止めることができます。

ポイント

- 事実はシンプル

- 解釈は「感情が乗っている言葉」になりやすい

- 感情の暴走を抑える効果がある

③ 身体の緊張を下げる方法|呼吸・運動・刺激の調整

欲求不満を感じると、脳の扁桃体が興奮し、

身体が“戦うor逃げる”モード になります。

すると、

- 呼吸が浅い

- 肩に力が入る

- 心拍数が上がる

という身体反応が出ます。

身体を落ち着かせる3つの方法

① 呼吸:4-6呼吸

4秒吸って、6秒かけて吐く。

副交感神経が働き、怒りの波が収まる。

② 運動:1分のジャンプor早歩き

筋肉を動かすと、ストレスホルモンが減り情動がリセットされる。

③ 刺激の調整:スマホから離れる

情報量が多すぎると、不満が増幅するため5~10分で良いので距離を置く。

身体から落ち着けるのは“即効性が高い”

思考を整えるよりも、

身体を整えるほうが数倍早く、感情は落ち着きます。

④ コントロールできる範囲に集中する

欲求不満の大部分は、

“自分では動かせないこと”に意識を向けすぎている

ことから生まれます。

不満を増やす思考の例

- 他人の態度

- 上司の評価

- 天気・運やタイミング

- 周囲の環境

これらはコントロール不可です。

では何ができる?(コントロール可能領域)

- 自分の行動を変える

- 感情の整え方を工夫する

- 環境の使い方を変える

- 言葉の選び方を変える

自分が動ける部分にエネルギーを使うと、不満は自然と減ります。

⑤ 自己効力感を回復する“小さい成功”の積み重ね

自己効力感(やればできる感覚)が下がると、

ちょっとした不満にも耐えられなくなります。

そのため、まずは 成功体験を小さく積むこと が有効です。

小さい成功の例

- 机の上を1分だけ片付ける

- メール1通だけ返す

- 5分だけ散歩する

- 記事のタイトルだけ決める

どれだけ小さくてもOK。

成功体験があると…

- 行動が戻る

- 自信が回復する

- 不満耐性が上がる

という“回復ループ”が始まります。

まとめ:5つの実践は“今日からできる内容”だけを厳選

欲求不満は、考え方や環境を根本的に変えなくても、

日常レベルの小さな行動で改善できます。

まとめ|欲求不満はコントロールできる“習慣”で変わる

4つの行動パターンを客観視することが第一歩

欲求不満は「感じること」よりも「どう反応するか」が重要です。

この記事では4つの反応パターンを紹介しました。

- 攻撃行動(八つ当たり・批判・暴言)

- 回避行動(先延ばし・逃げ・無関心)

- 固執行動(頑張りすぎ・完璧主義・過集中)

- 防衛機制(合理化・投影・退行など)

自分がどのパターンに入りやすいか知るだけで、

“自分のクセ”をコントロールしやすくなります。

今日できる“3つの小さな行動”

最後に、この記事を読んだ“今日から”できる

小さな行動を提示します。

① 感情を書き出す(3分)

- 今日イラッとしたこと

- 今日ガッカリしたこと

- 今日「なんかモヤっとした」こと

これを3つだけ書けばOK。

② 事実と解釈を仕分ける(1つでいい)

例:

事実 → 上司に注意された

解釈 → 「自分はダメだ」と思った

“解釈”を切り離すだけで不満は半分に減ります。

③ 今日の改善タスクを1つだけ作る

大きくなくていい。むしろ小さく。

- メールを1通返す

- 部屋の一部だけ片付ける

- 明日の予定を5分だけ整理する

- ブログの「タイトル」だけ作る

行動が小さいほど、感情が乱れにくい。