「本当は好きなのに、つい冷たくしてしまう…」「なぜか嫌いな態度をとってしまう…」そんな矛盾した行動に心当たりはありませんか?

実はそれ、心理学でいう防衛機制のひとつ「反動形成」かもしれません。反動形成とは、心の中の本音を抑え込み、その正反対の態度をとってしまう無意識の働きのこと。

この記事では、

- 反動形成の意味と特徴

- 恋愛・人間関係・日常でよくある具体例

- なぜ起こるのかという心理的仕組み

- 他の防衛機制との違い

- 気づき方と活かし方

を分かりやすく解説します。読めば「自分や他人の矛盾した行動」の裏側にある本音が見えてきて、人間関係の理解が楽になるはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

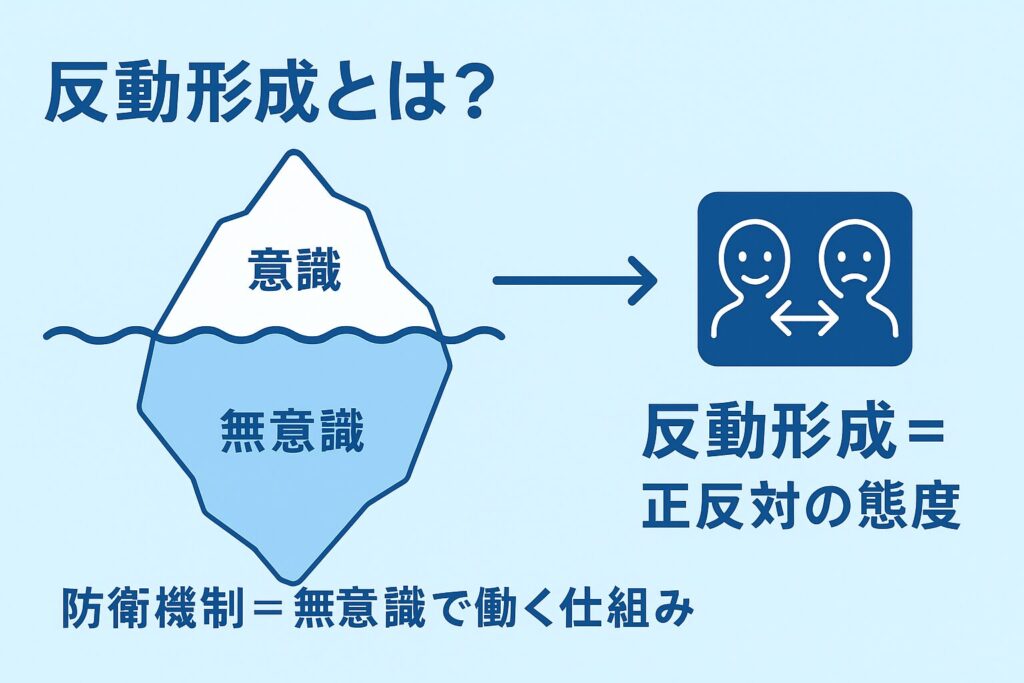

反動形成とは?防衛機制における意味と特徴

防衛機制とは?心を守るための無意識の働き

人は日常生活の中で、不安・葛藤・ストレスに直面します。

そのとき、心が壊れてしまわないように、無意識で「心を守る仕組み」が働きます。これを防衛機制(ぼうえいきせい)と呼びます。

たとえば、

- テストで失敗しても「問題が難しかったから仕方ない」と言い訳する(合理化)

- 怖い現実を「そんなことは起きていない」と思い込む(否認)

といった行動も、防衛機制の一種です。

つまり、防衛機制は「心の安全装置」のようなもので、誰もが無意識のうちに使っている心理的反応なのです。

反動形成の定義|本音と逆の態度をとる心理メカニズム

反動形成(reaction formation)とは、防衛機制の中でも「心の中の本音を抑え込み、正反対の態度をとる」仕組みです。

たとえば、

- 本当は「好き」なのに「嫌い」と言ってしまう

- 本当は「怒っている」のに「笑顔でやさしく振る舞う」

- 本当は「欲しい」のに「そんなの必要ない」と言い張る

このように、心の奥にある感情と、表に出る行動が逆になるのが反動形成の特徴です。

反動形成が起こる心理的な背景(不安・葛藤・欲求)

なぜ人はわざわざ逆の態度をとるのでしょうか?

背景には、次のような心理的な要因があります。

- 不安:本音を出すと拒絶されるかもしれない不安

- 葛藤:欲求と「こうあるべき」という価値観がぶつかる葛藤

- 欲求:強すぎる欲望や感情をそのまま出すのは危険だと感じる心の働き

つまり、反動形成は「自分の中にある受け入れにくい気持ち」を正反対の行動でカバーし、自分を守ろうとする無意識の工夫なのです。

👉 まとめると、反動形成は「心の中の本音を抑えて、逆の態度で表す」防衛機制です。

一見すると矛盾して見えますが、それは心を守るための自然な反応なのです。

反動形成の具体例|日常生活でよく見られるパターン

恋愛の例|好きすぎて嫌いな態度をとってしまう

恋愛の場面で最もわかりやすいのがこのパターンです。

本当は相手が好きで仕方がないのに、わざと冷たくしたり「別に興味ない」と言ったりする。

これは「相手に気持ちがバレるのが怖い」「拒絶されたら傷つく」という不安があるために起こります。

無意識のうちに「好きすぎる自分」を隠そうとして、逆に「嫌い」という態度でカモフラージュしてしまうのです。

まさに「好き避け」や「ツンデレ」と呼ばれる行動も、反動形成の一例だと考えられます。

人間関係の例|敵意を隠して過剰に優しくする

職場や友人関係で、本当は相手にイライラしているのに、極端に親切に振る舞う人がいます。

これは「怒りを出したら関係が壊れる」「自分が嫌われてしまう」という恐れがあるため、

無意識に怒りを抑え込み、その逆である「優しさ」や「気遣い」を前面に出すのです。

ただし、この優しさは自然なものではなく過剰になりやすいため、周囲から「不自然」「距離を感じる」と思われることもあります。

具体例

- 職場の上司への態度

本当は上司に不満や怒りがあるのに、あえて笑顔で「大丈夫です!」「いつもありがとうございます!」と必要以上に丁寧に接する。

→ 怒りを出すと立場が悪くなる不安があるため、逆に過剰な「優しさ」に切り替えている。 - ママ友や近所づきあい

心の中では「この人ちょっと苦手だな」と思っているのに、あえてニコニコしながら「今度ぜひランチしましょう!」と社交的に振る舞う。

→ 嫌いを出すと人間関係が壊れるのが怖いから、逆に親しげな態度をとる。 - 恋人や配偶者との関係

本当はイライラしているのに、逆に「気を遣いすぎる」「相手に合わせすぎる」ことで怒りを押し込んでしまう。

→ 本心をぶつけると嫌われそうで怖いので、過剰に優しさを見せる。

欲望と禁欲の例|強い欲求を抑えて潔癖・厳格さに走る

反動形成は「欲望」と「禁止」の間でもよく見られます。

- 強い性的欲求を抱えているのに、潔癖すぎるほど性を嫌悪する

- 甘いものが大好きなのに、異常に「健康志向」「ストイック」な態度を取る

- 楽をしたい気持ちが強いのに、逆に「完璧主義」「努力至上主義」をアピールする

このように、本音をそのまま出すと不安や罪悪感が大きいため、逆の方向に振れてしまうのです。

👉 これらの例からわかるように、反動形成は「心の中の欲求や感情を正反対に表現する」ことで自分を守る働きです。

一見すると矛盾した行動ですが、その裏には必ず「強い気持ちが隠されている」と考えると理解しやすくなります。

なぜ反動形成が起こるのか?心理学的な仕組み

自分の本音を受け入れられないときの心の動き

人は誰しも「こう感じてはいけない」「こんな欲求を持つべきではない」と思う瞬間があります。

たとえば、

- 友人に嫉妬してしまう

- 上司に反抗したい気持ちがある

- 誰かを好きになってはいけない状況で惹かれてしまう

このように自分の中の本音を受け入れることが怖いとき、心はその感情を抑え込み、逆の行動をとってしまいます。

それが「反動形成」です。

「抑圧」と「反動形成」の関係

反動形成は、防衛機制の「抑圧」と深く関わっています。

- 抑圧:受け入れられない感情を心の奥に押し込める

- 反動形成:抑え込んだ感情の“正反対”の行動を表に出す

つまり、抑圧が土台にあって、その上に「反対の行動」が現れるのです。

たとえば「本当は羨ましい」気持ちを抑圧すると、逆に「バカにする態度」や「興味なさそうな態度」になって表れます。

無意識で起こるため本人も気づきにくい

反動形成の厄介なところは、無意識のうちに起こる点です。

本人は「自分の本心を隠そう」と意識しているわけではありません。

そのため、

- 周囲から「矛盾している」と思われる

- 自分自身も「なぜこんな態度をとるのか分からない」と混乱する

という状態になりやすいのです。

反動形成は、心が自動的に働かせる防御反応だからこそ、気づくのが難しい心理メカニズムだといえます。

👉 まとめると、反動形成は「受け入れられない本音を抑圧し、無意識のうちに逆の態度で表す」仕組みです。

理解することで「自分や他人の矛盾した行動」に納得できるようになります。

反動形成と他の防衛機制との違いを比較

否認や抑圧との違い

防衛機制の中でも、否認や抑圧は反動形成と混同されやすい仕組みです。

- 否認(denial):現実の出来事そのものを「なかったこと」にしてしまう

例:病気を告知されても「そんなはずない」と信じ込む - 抑圧(repression):受け入れられない感情を無意識の奥に押し込む

例:嫉妬心や怒りを自覚できないまま心の奥にしまい込む - 反動形成(reaction formation):押し込んだ感情の正反対の行動をとる

例:本当は好きなのに嫌いな態度をとる

👉 否認や抑圧は「感情や現実を隠す」働きですが、反動形成は「正反対にすり替える」ところが特徴です。

投影との違い|自分の感情を相手に映す場合との対比

投影(projection)もよく似た防衛機制です。

投影は、自分の中の感情を相手に押し付けること。

- 投影の例:自分が相手を嫌っているのに「相手が自分を嫌っている」と思い込む

- 反動形成の例:自分は相手を好きなのに「嫌い」と振る舞う

👉 投影は「自分の気持ちを相手に映す」反応、反動形成は「自分の気持ちを正反対の行動に変える」反応です。似ているようでメカニズムは別物です。

代償や昇華との違い|エネルギーの使い方の違い

代償や昇華は、心のエネルギーを別の形に変える防衛機制です。

- 代償(compensation):満たされない欲求を近い対象で補う

例:欲しいものが買えない → 似たような安いものを買う - 昇華(sublimation):衝動を社会的に価値のある形に変える

例:攻撃性をスポーツや創作活動に活かす - 反動形成:欲求や感情を真逆の態度に変えてしまう

例:本当は強い欲望があるのに、潔癖すぎる態度をとる

👉 代償・昇華は「エネルギーを別の形に活かす」のに対し、反動形成は「正反対の行動で隠す」という違いがあります。

🔑 このように比べると、反動形成は「本音を逆さまに出す」点が最大の特徴だと分かります。

他の防衛機制との違いを理解すると、人の心理の複雑さがより鮮明に見えてきます。

反動形成に気づくためのヒントと活かし方

「言動が逆になっていないか」をチェックする

反動形成は無意識で起こるため、本人が自覚しにくいものです。

そこで役立つのが「自分の言動が本音と逆になっていないか?」というセルフチェックです。

- 本当は好きなのに「嫌い」と言っていないか?

- 本当はイライラしているのに「必要以上に優しく」していないか?

- 本当は欲望が強いのに「潔癖すぎる態度」をとっていないか?

このように、行動が極端に振れているときは、本音を隠しているサインかもしれません。

日記や言語化で本当の気持ちを見極める

反動形成を理解するためには、自分の感情を言語化する習慣が効果的です。

- その日の出来事を日記に書き出す

- 「本当はどう感じたのか?」を一歩掘り下げる

- 「表の気持ち」と「裏の気持ち」をセットで整理する

たとえば、「あの人を嫌いって思ったけど、実は羨ましいのかも」と気づければ、反動形成をしていたことが見えてきます。

反動形成を理解すると人間関係が楽になる

反動形成は、自分だけでなく他人の行動パターンにも現れます。

相手が「嫌いそうな態度」を見せても、実は「本当は好きすぎて逆に出ている」のかもしれません。

- 友人が自分に冷たい → 実は依存や嫉妬が隠れているかも

- 上司がやけに厳しい → 実は評価していて期待しているのかも

このように「表と裏は逆かもしれない」と理解できると、人間関係で無用に振り回されずにすみます。

👉 まとめると、反動形成に気づくには

- 自分の言動が逆転していないか確認する

- 感情を言語化して整理する

- 相手の態度を“表と裏が逆かも”と捉えてみる

これらを意識することで、心の仕組みを理解し、人間関係をもっとスムーズにできるのです。

まとめ|反動形成を知ることで見えてくる心の仕組み

自分の本音を理解するための第一歩

反動形成は、「心の中の本音を隠し、正反対の態度をとる」防衛機制でした。

この仕組みを知ることで、普段は気づきにくい自分の感情を振り返るきっかけになります。

- 「なぜあの人に冷たくしてしまったのか?」

- 「なぜ過剰に優しくしてしまうのか?」

- 「なぜ潔癖すぎる態度をとってしまうのか?」

これらの裏には、本当は強い「好き」「怒り」「欲望」などの気持ちが隠れているかもしれません。

反動形成を理解することは、自分の本音を見つける第一歩になるのです。

他人の矛盾した態度に振り回されない視点

また、反動形成の知識は人間関係を楽にするヒントにもなります。

- 冷たい態度の裏に、実は「好意」や「憧れ」が隠れていることがある

- 過剰な優しさの裏に、実は「怒り」や「不満」が抑え込まれている場合がある

つまり、目の前の態度をそのまま受け取るのではなく、

「もしかすると裏に違う感情が隠れているかも」と考えることで、余計な誤解や衝突を減らすことができます。

👉 まとめると、反動形成を学ぶことは

- 自己理解を深めること

- 他人の矛盾した行動を受け止める視点を持つこと

この2つにつながります。

心理学の知識を日常に取り入れることで、心の仕組みがクリアになり、より生きやすさを感じられるはずです。