「現実を受け入れられない時はありませんか?」

病気の告知を信じたくない、失敗を「なかったこと」にしたい、嫌な出来事を頭から追い出したい…。誰にでもそんな気持ちになる瞬間があります。心理学ではこれを防衛機制の「否認」と呼び、心を守るために働く無意識の仕組みです。

この記事では、否認の意味と具体例、さらに「逃避」や「抑圧」との違いをわかりやすく解説します。メリットとデメリット、そして否認に気づいたときの対処法まで紹介するので、読み終わる頃には「自分や相手の心の動き」が理解しやすくなるはずです。

日常や人間関係に役立つ視点も交えてまとめていますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

防衛機制「否認」とは?心理学での意味と基本的な定義

防衛機制とは何か?心を守る無意識の仕組み

私たちは日常の中で、ストレスやショックを受ける出来事に出会うことがあります。

たとえば、大きな失敗をしたときや、人から厳しい言葉を言われたとき。心にそのまま受け止めるとつらすぎるため、心は無意識に「防衛する仕組み」を働かせます。

これを防衛機制(ぼうえいきせい)と呼びます。

「心の自動防御システム」のようなもので、意識していなくても働くのが特徴です。

否認の定義:「現実を認めない」防衛機制

防衛機制の中でも「否認(denial)」はとても有名です。

否認とは、起きている現実を「そんなことはない」と打ち消す心の働きを指します。

- 病気を告げられても「誤診だ」と思い込む

- 恋人にフラれても「きっと冗談だ」と受け止める

- 失敗をしても「そんなこと起きていない」と考える

このように、現実をそのまま受け入れずに、なかったことにしてしまうのが否認です。

フロイトやアンナ・フロイトによる位置づけ(未熟な防衛のひとつ)

この「否認」という概念を広めたのは、精神分析の創始者であるジークムント・フロイトと、その娘のアンナ・フロイトです。

アンナ・フロイトは1936年の著書『自我と防衛機制』で、防衛機制という概念を体系的に整理しました。

その後、精神科医のジョージ・ヴァイアントがハーバード成人発達研究をもとに、防衛機制を成熟度に応じて分類し、その中で否認を「未熟な防衛」のひとつに位置づけました。

つまり、大人よりも子どもが使いやすい防衛であり、現実に対処する力がまだ弱いときに出やすいのです。

とはいえ、大人になってからも強いショックを受けたときには、誰でも一時的に否認を使うことがあります。これは心を守る自然な反応なのです。

👉 まとめると:

- 防衛機制とは「心の自動防御システム」

- 否認は「現実を認めない」ことで一時的に心を守る仕組み

- フロイトやアンナ・フロイトは否認を「未熟な防衛」と位置づけた

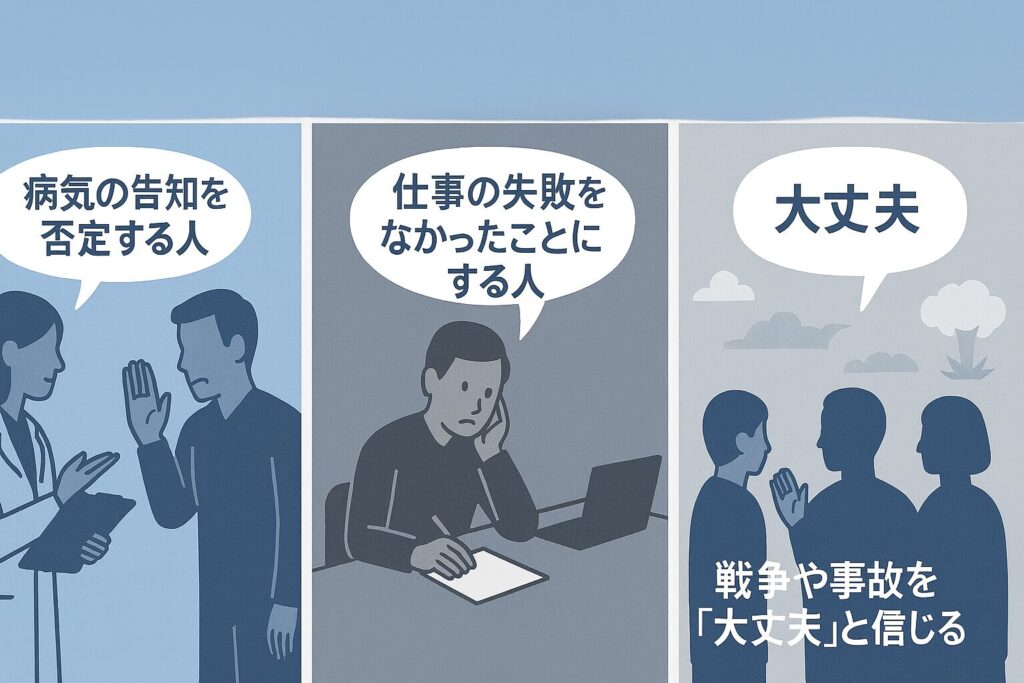

防衛機制「否認」の具体例|日常生活から臨床まで

病気の告知を否定する(医療でよく見られるケース)

否認が最も分かりやすく現れるのは、病気の告知を受けたときです。

たとえば、医師から「重大な病気が見つかりました」と告げられても、患者本人が「そんなはずはない」「自分は健康だ」と信じ込むことがあります。

これは、現実を認めてしまうとショックが大きすぎるため、一時的に心を守る働きです。医療現場では「否認の段階」と呼ばれ、がん患者や余命宣告を受けた人にしばしば見られます。

失敗や挫折を「なかったこと」にする日常の否認

否認は医療だけでなく、私たちの日常生活にもよく見られます。

- 仕事で大きなミスをしたのに「たいしたことない」と思い込む

- 恋人に別れを告げられても「まだ関係は続いている」と考える

- テストで悪い点を取っても「きっと計算ミスだ」と信じる

このように、自分にとって不都合な出来事を「存在しないこと」にしてしまうのです。

一時的には心が軽くなるものの、長く続けると現実から目を背け、問題が悪化することがあります。

歴史や社会の中での集団的否認(戦争・事故の例)

否認は個人だけでなく、社会全体に広がることもあるとされています。

歴史的に有名なのは、戦争や事故における「集団的否認」です。

- 第二次世界大戦中、多くの市民が「戦争はすぐ終わる」「負けるはずがない」と信じ込んでいた

- チェルノブイリ原発事故(1986年)で、当局が「大きな被害はない」と発表し、市民もそれを信じた

このように、現実を受け入れられないとき、人は個人レベルでも社会レベルでも否認を使うのです。

👉 まとめると:

- 医療:病気を認められない患者の反応

- 日常:失敗や挫折を「なかったこと」にする

- 社会:戦争や事故を「大丈夫だ」と信じ込む集団的否認

否認は私たちの生活のあらゆる場面に見られる、身近な心のはたらきなのです。

防衛機制の否認と現実逃避の違い

否認=「現実そのものを認めない」

否認(denial)とは、起きている出来事や事実を「存在していない」と心の中で打ち消すことです。

たとえば、がんを告知されても「そんなのは誤診だ」と信じ込む場合、本人の中では現実そのものが否定されているのです。

ここで大切なのは、否認は“問題”ではなく“事実”を基準に定義されるという点です。

「仕事が大変=問題だ」と思うかどうかは人によって違いますが、「検査で腫瘍が見つかった=事実」は誰にとっても変わりません。否認はこの“事実”を拒む反応なのです。

さらに重要なのは、否認は無意識のレベルで起こる心理的反応だということ。

本人は「事実を拒んでいる」つもりがなく、本気で「そんなことはない」と思い込んでしまうのです。

逃避=「現実を知っていながら避ける行動」

一方で、逃避(avoidance)は「現実を理解しているが、直面することを避ける」行動です。

- テスト勉強が不安で、ついゲームに没頭する

- 苦手な人に会いたくなくて会議を欠席する

- 借金を返さなければならないのに、請求書を開かずに放置する

このように、逃避は「事実を知っていながら、そこから逃げる」という行動レベルの防衛です。

否認と逃避が組み合わさるケース(例:病気を否定して検査に行かない)

否認と逃避は別々のものですが、同時に働くこともあります。

たとえば、

- 病気を告げられた人が「そんなの嘘だ(否認)」と思い込み、さらに検査を受けに行かない(逃避)

- 大きな失敗を「起きていない(否認)」と考え、上司に報告せず「問題から逃げる(逃避)」

このように、否認は認知のレベル(頭の中)で、逃避は行動のレベルで起こることが多いのです。

そのため、両者を混同しないで理解すると心理学的にスッキリ整理できます。

👉 まとめると:

- 否認=現実を認めない(思考・認知のレベル)

- 逃避=現実を知っていても避ける(行動のレベル)

- 両者はセットで表れることもあり、心を守る仕組みとしては共通している

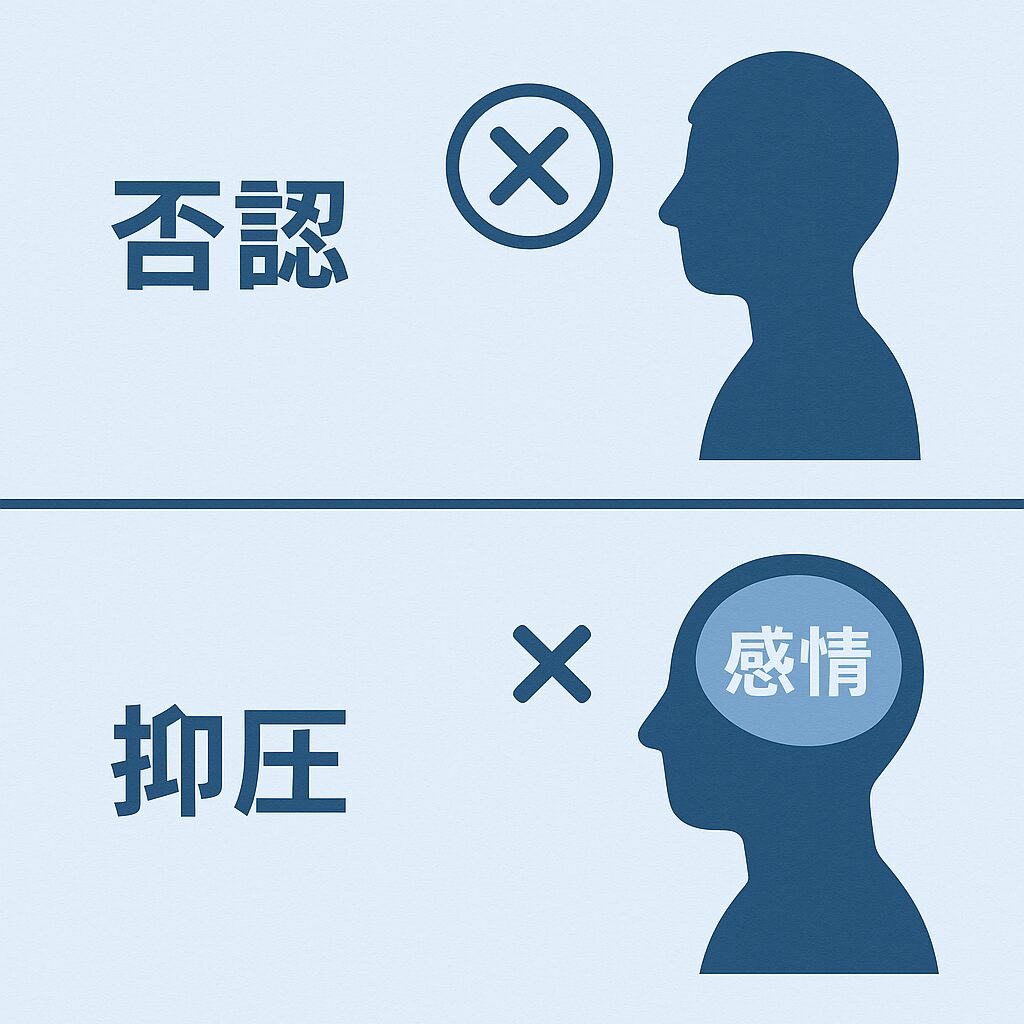

防衛機制の否認と抑圧の違い

否認=「外の現実」を拒否する

否認(denial)は、起きている事実そのものを「なかったこと」にする心の働きです。

たとえば、事故を目撃した人が「そんな事故は起きていない」と思い込むのは否認の典型です。

つまり否認は、外側の現実(出来事や事実)を受け入れないことで心を守る仕組みです。

抑圧=「内側の感情・記憶」を無意識に押し込む

一方で、抑圧(repression)は「嫌な気持ちや記憶を心の奥に押し込んで、意識に上がらないようにする」防衛機制です。

- 幼少期のつらい記憶を思い出せない

- 怒りや悲しみを感じているのに「そんな感情はない」と自覚できない

このように、抑圧は内側の感情や記憶を閉じ込める点が大きな特徴です。

混同しやすいが異なる仕組み:例を使った比較解説

否認と抑圧は似ているため、よく混同されます。違いを整理すると次のようになります。

- 否認の例:恋人に別れを告げられても「冗談に違いない」と考える → 外の現実を拒む

- 抑圧の例:恋人にフラれて強い悲しみを感じても、その感情を心の奥に押し込んで「私は平気」と振る舞う → 内の感情を封じる

👉 違いのポイント

- 否認=「外の現実」を拒否する

- 抑圧=「内の感情や記憶」を押し込む

両者は働く場所が違うだけで、どちらも心を守るための仕組みです。

👉 まとめると:

- 否認=現実そのものを受け入れない

- 抑圧=感情や記憶を心の奥に押し込む

- 似ているが「対象」が異なるため、区別して理解することが大切

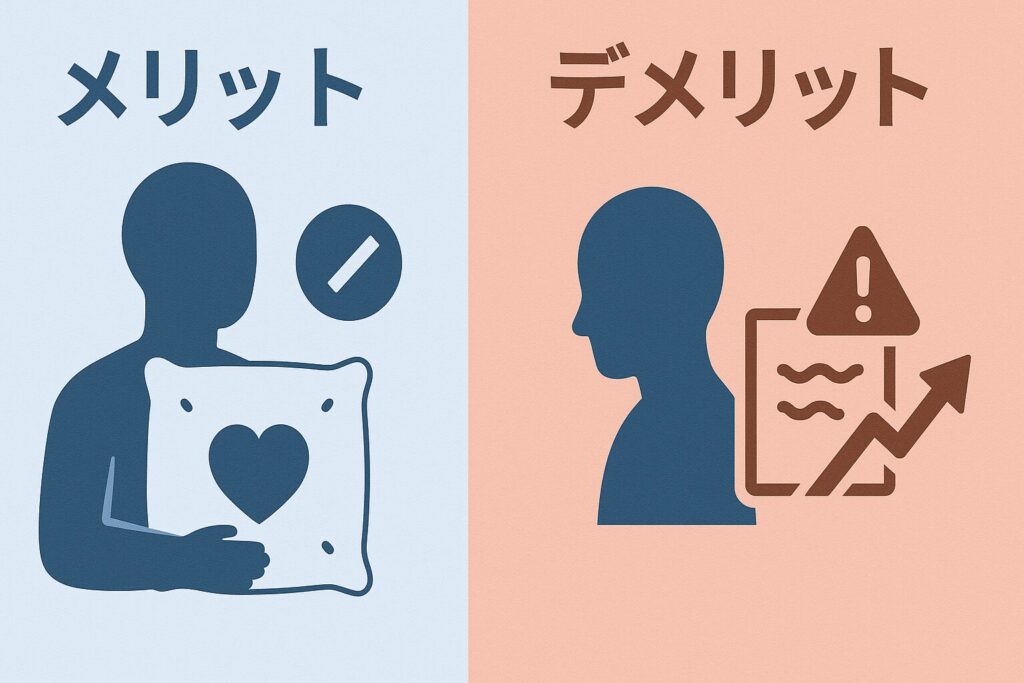

否認のメリットとデメリット|心を守るが問題解決を遅らせる

短期的にはショックを和らげる「心のクッション」

否認には、心を守る大切な役割があります。

現実をすぐに受け入れるのが難しいとき、否認が働くことで衝撃をやわらげてくれるのです。

たとえば、突然の病気の告知や、大切な人の死を知らされたとき。

いきなり全てを受け止めてしまうと心が壊れてしまう危険があります。

そんなとき否認は、「現実を少しずつ理解していくための時間稼ぎ」をしてくれるのです。

長期的には現実から目をそらし、問題を悪化させるリスク

一方で、否認が長く続くと大きなデメリットもあります。

- 病気を否認して治療を受けない → 症状が悪化する

- 借金を否認して返済を放置する → 問題が雪だるま式に膨らむ

- 職場でのトラブルを否認して「なかったこと」にする → 人間関係がさらに悪化

このように、短期的には守ってくれるが、長期的には問題解決を妨げることが多いのが否認の特徴です。

発達心理学での位置づけ:子どもから大人へ変化する防衛機制

心理学者ジョージ・ヴァイアントの分類によると、否認は「未熟な防衛機制」に位置づけられています。

これは、子どもが現実を処理できないときに多く使う防衛だからです。

- 子ども:現実を丸ごと否定して心を守る(否認)

- 大人:昇華など、より現実的で成熟した防衛を使うようになる

ただし大人でも、強いストレスや衝撃的な出来事に直面したときには一時的に否認が出ることがあります。

つまり否認は「未熟=悪い」わけではなく、状況によっては必要な心理的クッションなのです。

👉 まとめると:

- メリット:心を守り、ショックを和らげる

- デメリット:現実から逃げ続けると問題が悪化する

- 発達心理学的には未熟な防衛だが、大人も一時的には使う

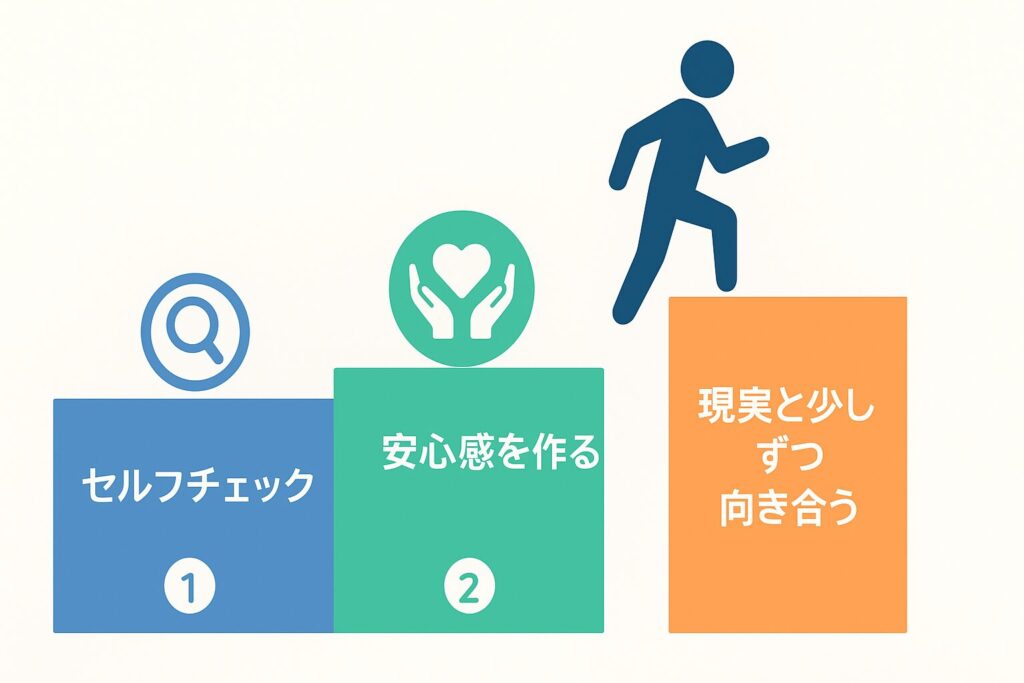

防衛機制「否認」に気づいたときの対処法

セルフチェック:「今の自分は否認していないか?」

まず大切なのは、自分が否認をしていることに気づくことです。

否認は無意識で働くため、「私は大丈夫」と思っていても実は現実を避けているだけかもしれません。

セルフチェックのヒント:

- 「本当にそうだろうか?」と自分に問いかける

- 周囲の人の指摘に対して、過剰に「そんなはずない」と反応していないか確認する

- 問題に向き合うのが怖くて、無理やり「なかったこと」にしていないか考える

こうした小さな振り返りで、否認に気づくきっかけになります。

カウンセリングや心理療法での扱われ方

心理療法の現場では、否認は心を守る大切な仕組みとして尊重されます。

いきなり「現実を直視しましょう」と迫るのではなく、安心感をつくりながら少しずつ現実に向き合えるように支援するのです。

- 認知行動療法(CBT):現実の受け止め方を整理して、徐々に受け入れる練習をする

- スキーマ療法:過去の経験や「思い込み」を見直し、否認の背景にある感情にアプローチする

- 支持的カウンセリング:安全な場で気持ちを言葉にし、少しずつ現実を受け入れる

このように、否認は「悪いもの」ではなく、正しく扱えば回復へのステップになります。

日常やビジネスでの応用:リスク管理や自己理解につなげる

否認の仕組みを知ると、日常や仕事でも役立ちます。

- 日常生活:失敗を「なかったこと」にしていないか点検することで、自己成長につながる

- 人間関係:相手が否認している場合、「まだ受け止められないのだな」と理解できる

- ビジネス:リスクを「大丈夫だろう」と過小評価していないか確認することで、危機管理が強化できる

つまり、否認は「心の敵」ではなく、上手に気づき、調整すれば自己理解や成長のヒントになるのです。

👉 まとめると:

- 否認は無意識に働くため、まずはセルフチェックで気づくことが大事

- カウンセリングでは、安心感をつくりながら少しずつ現実と向き合う

- 日常やビジネスでは、否認に気づくことがリスク管理や自己成長につながる

まとめ|防衛機制の否認を理解すると心の仕組みが見えてくる

否認を知ることで自己理解が深まる

否認は「現実を認めない」心の働きですが、それは弱さではなく、心が自分を守ろうとする自然な反応です。

「自分はいま現実を避けているかもしれない」と気づくことで、感情や思考のクセに気づきやすくなり、自己理解が深まるきっかけになります。

逃避・抑圧との違いを理解すると心理学がクリアになる

- 否認は「外の現実を拒否する」、

- 抑圧は「内側の感情や記憶を押し込む」、

- 逃避は「現実を知りながら行動で避ける」。

似ているようで働き方は異なります。

この違いを理解すると、心理学の用語がクリアに整理でき、自分や他人の心の反応を客観的にとらえる力がつきます。

「心を守る仕組み」としての否認を日常に活かす視点

否認は、ときに問題解決を遅らせますが、同時にショックを和らげる役割も持っています。

大切なのは、「否認してしまう自分を責めない」こと。

- まずは「心が守ろうとしている」と受け止める

- その上で「少しずつ現実に向き合う練習」をする

- 他人の否認にも寛容になり、サポート的な姿勢で接する

このような視点を持てば、否認は単なる「逃げ」ではなく、心を守り成長につなげる仕組みとして役立ちます。

👉 最終まとめ

- 否認は防衛機制の一つで、現実を「ないこと」にして心を守る働き

- 逃避・抑圧とは異なるが、併用されることも多い

- メリットもデメリットもあるが、理解することで自己理解や人間関係に役立てられる