「なぜあの人は怒っているのに笑顔でいるんだろう?」「つい言い訳ばかりしてしまう自分が嫌になる…」そんな日常のモヤモヤ、実は防衛機制(ぼうえいきせい)と呼ばれる心の自動反応かもしれません。

防衛機制とは、不安やストレスから心を守るために無意識に働く心理的な仕組みのこと。理解することで、ストレスとの向き合い方や人間関係の見方がガラリと変わります。

この記事では、代表的な12種類の防衛機制をわかりやすい具体例つきで紹介し、メリットとデメリット、そして日常にどう役立つのかを解説します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

防衛機制とは?心理学における基本概念

防衛機制の定義|心を守る無意識の働き

防衛機制(ぼうえいきせい)とは、私たちが強いストレスや不安を感じたときに、心を守るために無意識に働く心理的な仕組みのことです。

たとえば「嫌な記憶を忘れようとする」「自分に都合のいい理由を考える」といった行動がこれに当たります。

イメージとしては、心の安全装置や自動ブレーキのようなもの。本人が意識しなくても作動して、感情が爆発したり心が壊れたりしないようにしてくれるのです。

フロイトとアンナ・フロイトによる理論的背景

この考え方を提唱したのは、精神分析の創始者であるジークムント・フロイトです。

フロイトは、人の心を「イド(本能的欲求)」「自我(現実的調整役)」「超自我(道徳・理想)」の3つに分けました。

- イドは「本能的に欲しい!」という衝動

- 超自我は「こうあるべき」という理想や道徳心

- 自我はその間に立って調整する存在

このバランスが崩れたとき、自我が自分を守るために使うのが防衛機制です。

さらに娘のアンナ・フロイトが研究を発展させ、代表的な種類を整理・分類しました。今日、私たちが学ぶ「防衛機制の種類」は、彼女の整理による部分が大きいのです。

防衛機制と「無意識」の関係

防衛機制の大きな特徴は、無意識に働くという点です。

つまり「今から抑圧を使おう」と自覚してやっているわけではなく、気づかないうちに発動しています。

例を挙げると…

- 「失敗したことをすっかり忘れている」(抑圧)

- 「自分の怒りを相手のせいだと思い込む」(投影)

これらは本人が「やろう」と決めたわけではなく、心が自動的に選んでいる反応です。

そのため、防衛機制を理解することは、自分の心のクセを客観的に知る第一歩となります。

💡まとめると、防衛機制とは

- 心の安全装置のようなもの

- フロイト親子によって体系化された心理学の基本概念

- 無意識に働くため、気づくことが自己理解につながる

防衛機制の種類一覧(代表的12種類)

防衛機制にはさまざまな種類があります。ここでは心理学でよく紹介される代表的な12種類を、初心者にも理解しやすいように簡単な具体例を交えて解説します。

①抑圧|嫌な記憶を心の奥に押し込む

抑圧は、つらい体験や感情を無意識の中に押し込んでしまう働きです。

例:大きな失敗をしたのに「そのときの記憶が思い出せない」。

心を守るには有効ですが、後から思い出したときに苦しみが一気に出ることもあります。

②否認|現実を認めずに心を守る

否認は、受け入れがたい現実を「そんなことは起きていない」と感じてしまうことです。

例:病気の診断を受けても「自分は健康だ」と信じ込む。

一時的には心を守れますが、現実的な対処が遅れてしまう危険もあります。

③合理化|都合の良い理由で正当化する

合理化は、失敗や望ましくない結果に「もっともらしい理由」をつけて納得しようとすることです。

例:「試験に落ちたのは問題が悪いからだ」。

失敗からのショックを和らげますが、成長のチャンスを逃すことにもつながります。

④投影|自分の感情を相手に押し付ける

投影は、自分の中にある感情や弱点を、他人にあると感じることです。

例:相手は怒っていないのに、自分が怒っているからそう見える

無意識に責任を外に出すことで心を守っています。

⑤退行|子どものような行動に戻る

退行は、強いストレスを感じたときに、子どもっぽい行動に戻ってしまうことです。

例:大人なのに泣き叫んだり、わがままを言ったりする。

一時的に安心できますが、周囲から理解されにくいこともあります。

⑥逃避|現実から目をそらして別のことに没頭する

逃避は、直面したくない現実や不安から目をそらし、別の行動に打ち込むことで心を守る働きです。

例:試験勉強をしなければならないのに、一日中ゲームに没頭してしまう。

(否認=現実を“ないことにする”、逃避=現実を“避けて別の行動に逃げる”)という違いがあり、否認と混同されやすい点に注意が必要です。

一時的には気分が楽になりますが、根本的な問題を先送りするため、後でより大きな負担となることもあります。

⑦昇華|欲求を社会的に望ましい形に変える

昇華は、本能的な欲求や衝動を建設的な活動に変えることです。

例:攻撃的な気持ちをスポーツや創作活動にぶつける。

防衛機制の中でも「成熟した防衛」とされ、ポジティブな成長につながります。

⑧置き換え|感情を別の対象にぶつける

置き換えは、本当の対象に向けられない気持ちを、別の相手やものにぶつけることです。

例:上司に怒られて、家族や部下に八つ当たりする。

溜め込んだ感情を解消できますが、他人とのトラブルを生むこともあります。

⑨反動形成|本心と逆の態度をとる

反動形成は、本当の気持ちとは逆の言動をとることです。

例:好きな人にわざと冷たくする。

「本当の自分」を隠すことで不安を減らしますが、誤解を招きやすい特徴があります。

⑩知性化|感情を抑えて理屈で処理する

知性化は、感情を切り離して、頭で割り切ろうとすることです。

例:身近な人が亡くなったときに「これは自然の摂理だから仕方ない」と考える。

冷静に受け止められる一方で、感情をうまく処理できずに後で苦しむ場合もあります。

⑪打ち消し|嫌な気持ちを帳消しにする行動

打ち消しは、自分の中の不安や罪悪感を「帳消し」にするような行動をとることです。

例:心の中で悪口を言った後に、相手に過剰に優しくする。

心のバランスを整えますが、行動がちぐはぐに見えることもあります。

⑫同一化|憧れの相手を真似して安心する

同一化は、尊敬する人や身近な人物の特徴を自分に取り入れることで、不安をやわらげたり自信を持とうとする働きです。

例:子どもが親の口調を真似する、部下が尊敬する上司の立ち居振る舞いを自然に真似る。

前向きなモデルを取り入れることで成長につながりますが、相手に依存しすぎると「自分らしさ」を失ってしまう危険もあります。

💡まとめると、防衛機制は「心を守るための自動的な反応」ですが、その種類ごとに特徴があります。

ここで紹介した12種類を覚えておくと、自分や他人の心の動きを理解する手がかりになります。

防衛機制の具体例|日常生活や人間関係でのケース

防衛機制は心理学の専門用語に聞こえますが、実際には日常生活のあらゆる場面で無意識に働いているものです。ここでは、わかりやすい具体例を「職場」「家族・恋愛」「子ども」に分けて紹介します。

職場でよく見られる防衛機制の例

職場はストレスやプレッシャーが多いため、防衛機制が表れやすい場面です。

- 合理化:「納期に間に合わなかったのは、上司の指示が曖昧だったからだ」と自分を正当化する

- 置き換え:上司に注意されて直接言い返せないため、後輩にきつく当たる

- 知性化:大きな失敗をして落ち込む代わりに、「これもデータとして貴重な経験だ」と割り切る

職場では特に「合理化」と「置き換え」が頻出し、人間関係の摩擦や自己成長の妨げになることがあります。

家族や恋愛関係で見られる防衛機制の例

親しい関係では感情が強く出やすく、防衛機制も顕著に働きます。

- 否認:恋人から別れを告げられても「きっと冗談だ」と受け入れない

- 反動形成:本当は寂しいのに、わざと冷たくふるまう

- 打ち消し:パートナーに対して心の中で不満を抱いた後、罪悪感から過剰に優しくする

こうした防衛機制は、相手への思いが強いからこそ生まれるものです。ただし過度に働くと誤解やすれ違いの原因になります。

子どもに多く見られる防衛機制の例

子どもはまだ感情をうまく処理できないため、防衛機制がストレートに表れやすいです。

- 退行:弟や妹が生まれた途端に、おねしょをしたり赤ちゃん言葉になる

- 否認:テストの点数を隠して「先生がまだ返してない」と言う

- 抑圧:怒られた出来事をすぐに忘れてしまう

子どもの防衛機制は成長の過程で自然に見られるもので、理解してあげることが大切です。

💡このように、防衛機制は「特別な人」だけが使うものではなく、誰もが日常の中で無意識に使っている心の仕組みです。

自分や周囲の行動を「防衛機制かもしれない」と捉えると、感情の裏側が少し見えてきます。

防衛機制のメリットとデメリット

防衛機制は「心を守るための自動反応」ですが、使い方次第でプラスにもマイナスにも働くのが特徴です。ここでは、そのメリットとデメリットを整理します。

心の安定を守るというポジティブな側面

防衛機制は、突然のストレスや不安に直面したときに心を安定させる役割を果たします。

- 強いショックを和らげる

- 感情が暴走しないように抑える

- すぐに現実に対応できないときの「時間稼ぎ」になる

たとえば、失敗を合理化して「環境が悪かったせいだ」と考えることで、一時的に落ち込みすぎるのを防げます。

このように、防衛機制は心のバランスを保つクッションのような存在です。

過剰に使うと不適応につながるリスク

一方で、防衛機制に頼りすぎると現実から逃げるクセがつき、問題解決を妨げてしまいます。

- 否認が強すぎる → 病気や問題を直視できず、悪化する

- 合理化ばかり → 自分を正当化して成長できない

- 置き換えが頻繁 → 周囲との人間関係が壊れる

つまり、防衛機制は「一時しのぎ」としては有効ですが、長期的に使いすぎると逆効果になることがあります。

成熟した防衛と未熟な防衛の違い(ヴァイアントの分類)

心理学者ジョージ・ヴァイアントは、防衛機制を「成熟度」によって分類しました。

- 未熟な防衛(例:否認・投影・退行)

→ 現実から逃げる傾向が強く、不適応につながりやすい - 神経症的防衛(例:抑圧・合理化・置き換え)

→ 一時的に心を守るが、使いすぎると問題解決を遅らせる - 成熟した防衛(例:昇華・ユーモア・利他性)

→ ストレスを建設的に変換し、成長や人間関係にプラスになる

特に昇華やユーモアは、防衛機制の中でも「健全な使い方」とされ、心理的な成熟を示すと考えられています。

💡まとめると、防衛機制は「心を守る力」であると同時に、「現実を歪めてしまうリスク」も持っています。

大切なのは、未熟な防衛に気づき、成熟した防衛にシフトしていくことです。

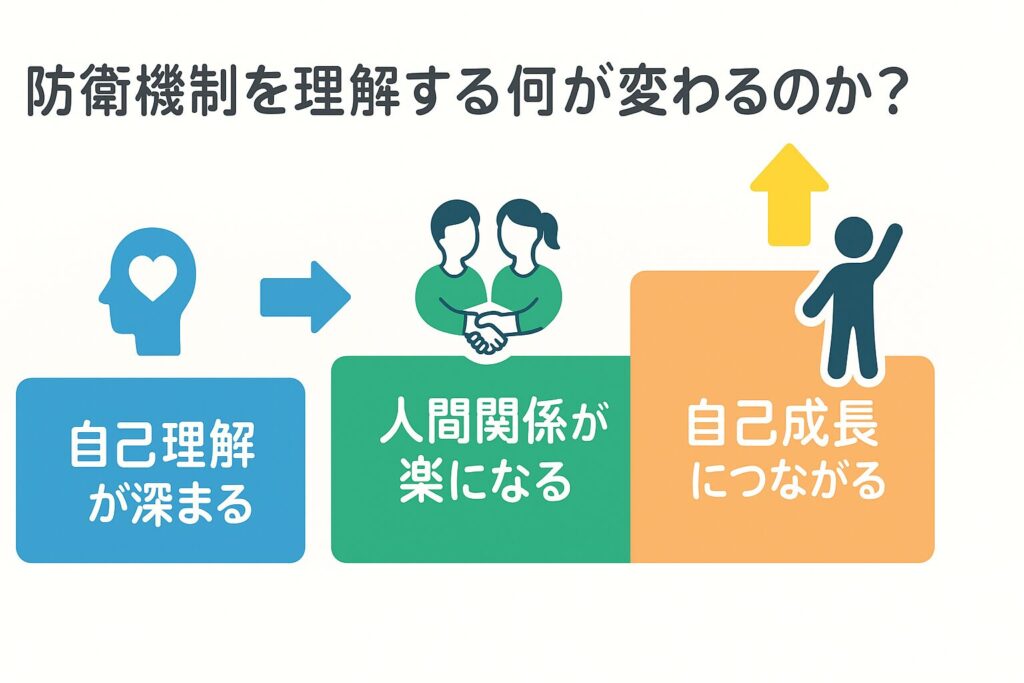

防衛機制を理解すると何が変わるのか?

防衛機制は「心の自動反応」なので、自分で完全にコントロールすることは難しいです。

しかし、仕組みを理解するだけで感情や行動の見え方が変わり、日常生活に大きなメリットをもたらします。

自己理解が深まりストレス対処がしやすくなる

自分がどんな防衛機制をよく使っているのかに気づくと、「あ、今の反応は自分のクセかもしれない」と客観的に見られるようになります。

- 例:「また合理化してるな、今回はちゃんと改善点を考えよう」

- 例:「否認してるかも、勇気を出して現実を確認してみよう」

このように気づくだけで、ストレスに振り回されずに冷静に対処できるようになります。

相手の言動への理解が広がり人間関係が楽になる

他人の言動にも防衛機制が働いていると理解すれば、相手を責めすぎずに受け止められるようになります。

- 上司が部下のせいにしている → 「合理化で自分を守っているんだな」

- 恋人が急に冷たくなった → 「反動形成で本心を隠しているのかも」

このように考えられると、不要な衝突を避けたり、相手の本当の気持ちを推し量るヒントになります。

心理学の勉強や自己成長の入り口になる

防衛機制は心理学の入門的な概念でありながら、自己成長やメンタルケアの基盤にもなります。

- 「認知の歪み」「自動思考」などの現代心理学への理解が深まる

- コーピング(意識的なストレス対処)に移行するきっかけになる

- 自己分析やカウンセリングでの気づきが得やすくなる

つまり、防衛機制を理解することは、心理学を学び始める人にとっての入口であり、自己改善のスタート地点でもあるのです。

💡まとめると、防衛機制を理解すると

- 自分のストレス反応に気づける

- 相手の言動に振り回されにくくなる

- 心理学や自己成長への第一歩になる

という3つの変化が期待できます。

まとめ|防衛機制の種類を理解し、具体例から日常に活かそう

ここまで、防衛機制の基本概念から代表的な種類、具体例、そしてメリット・デメリットまで解説してきました。

最後にポイントを整理し、初心者が学びを活かしやすい形でまとめます。

学習のポイントをおさらい

- 防衛機制とは? → 不安やストレスから心を守る「無意識の心理的反応」

- 代表的な種類 → 抑圧・否認・合理化・投影・退行・昇華・置き換え・反動形成・知性化・打ち消し

- メリットとデメリット → 一時的に心を守れるが、過剰に使うと現実逃避や人間関係トラブルの原因になる

- 理解する効果 → 自己理解が深まり、ストレス対処や人間関係改善につながる

初心者は「自分や身近な人の行動」に当てはめて理解するのがおすすめ

心理学の専門用語を暗記するよりも、自分や身近な人の行動を防衛機制に当てはめて考えると理解が進みます。

- 「昨日の自分の反応は合理化だったかも」

- 「子どもが退行をしてるのかな」

- 「同僚の態度は投影の一例かもしれない」

このように日常と結びつけると、自然と知識が身につきます。

💡まとめると、防衛機制を知ることは「心を理解する第一歩」です。

種類と具体例を押さえておけば、自分や他人の反応を冷静に捉え、人間関係や日常生活に活かせるようになるでしょう。

防衛機制「補償」

ちなみに、「補償」は一般的に知られている防衛機制の一つですが、

精神分析学の中心的な代表は“抑圧”とされています。

- フロイト派では防衛の“周辺”扱い

- フロイトの原典では補償の扱いは小さい

- 防衛機制の整理においても中心とはされない

補償は特にアドラー心理学で重要視される概念です。