あなたはこんな疑問を持ったことはありませんか?

「自動思考って何?」「認知の歪みとどう違うの?」「防衛機制ってどのタイミングで働くの?」――心理学の本やネットでよく出てくる言葉ですが、似ていて混乱しやすいですよね。

実際、

- つい悪いほうにばかり考えてしまう

- 自分でも気づかないうちにイライラや不安に振り回される

- 心理学用語を読んでも整理できない

こんなモヤモヤを抱えている人は多いです。

この記事では、自動思考(頭に浮かぶ瞬間的な考え)、防衛機制(無意識の心の防御反応)、認知の歪み(偏った思考パターン)の違いと関係性をわかりやすく解説します。さらに、なぜネガティブ思考につながるのか、理解するとどんな変化があるのか、改善のヒントまで紹介します。

心の仕組みを整理してスッキリしたい方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

自動思考・防衛機制・認知の歪みとは?基本の意味を整理

心理学を学び始めると、「自動思考」「防衛機制」「認知の歪み」という似たような用語がよく出てきます。

言葉だけを見ると分かりにくいですが、それぞれ役割や意味は異なります。

ここでは初心者の方でも理解できるように、例え話を交えながら整理していきましょう。

自動思考とは?出来事に対する瞬間的な意味づけ

自動思考とは、出来事が起こったときに頭にパッと浮かぶ考えのことです。

たとえば――

- 上司に呼ばれた → 「怒られるに違いない」

- 友達からLINEの返事が遅い → 「嫌われたのかも」

このように、一瞬で出てくる思考は自分で選んでいるわけではなく、無意識に生じます。

自動思考は、良い方向にも悪い方向にも働きます。

「大丈夫、なんとかなる!」といったポジティブな自動思考もあれば、「失敗したら終わりだ…」というネガティブなものもあります。

防衛機制とは?無意識に働く心の防御システム

防衛機制は、心が強いストレスや不安にさらされたときに、無意識で自分を守ろうとする仕組みです。

例をあげると――

- 失敗を「自分のせいではない」と考える(否認)

- 自分の中の感情を相手に映し出すように捉えてしまう(投影)

- 苦しい現実を忘れようとする(抑圧)

つまり、防衛機制は「見たくない現実や感情を処理するための無意識の反応」です。

心の安全装置のようなものですが、働きすぎると現実を正しく捉えられなくなることもあります。

認知の歪みとは?考え方が偏る思考パターン

認知の歪みとは、物事の受け止め方や考え方が極端に偏ってしまうことです。

代表的な例として――

- 白黒思考:「成功か失敗か、どちらかしかない」

- 過度の一般化:「一度失敗したから、もう全部ダメだ」

- 心のフィルター:「悪いことばかりに目がいく」

これは「自動思考が偏った形で表れる現象」と言えます。

つまり、頭に浮かんだ考えが「ゆがんだレンズ」を通して現実を解釈してしまう状態です。

💡まとめると、

- 自動思考:出来事に対する瞬間的な反応

- 防衛機制:不安から心を守るための無意識の防御

- 認知の歪み:考え方が偏る思考パターン

この3つは混同されやすいですが、それぞれの役割を理解すると「心がどのように反応しているのか」を整理しやすくなります。

3つの違いをわかりやすく比較

「自動思考」「防衛機制」「認知の歪み」は、それぞれ似ているようでいて、実際には役割や働く場面が異なります。

ここでは3つを比較して整理していきましょう。

自動思考と認知の歪みの違い

- 自動思考は「瞬間的に浮かぶ考え」そのもの。

- 認知の歪みは「その考え方が偏っているパターン」。

👉 例:

- 自動思考:「LINEの返事が遅い、嫌われたかも」

- 認知の歪み:その背後にある「過度の一般化」や「読心術(相手の気持ちを勝手に決めつける)」という偏り。

つまり、自動思考は“結果として頭に浮かんだセリフ”、認知の歪みは“そのセリフを生み出す思考のクセ”といえます。

防衛機制と認知の歪みの違い

- 防衛機制は「無意識に感情を処理する心の防御反応」。

- 認知の歪みは「出来事を歪んで解釈する考え方のクセ」。

👉 例:

- 防衛機制:「自分の失敗を認めたくないから、他人のせいにする」(投影)

- 認知の歪み:「全部あの人が悪いに決まっている」(過度の責任転嫁)

防衛機制は“舞台裏の無意識の動き”、認知の歪みは“表に現れた思考の偏り”と捉えると理解しやすいです。

防衛機制と自動思考の違い

- 自動思考は「出来事に対して頭にパッと浮かぶ考え」。

- 防衛機制は「不安や脅威を感じたとき、裏で無意識に心を守る仕組み」。

👉 例:

- 出来事:上司に呼ばれる

- 自動思考:「怒られるかもしれない」

- 防衛機制:その不安に耐えられず「いや、上司のほうが間違ってるに違いない」と無意識にすり替える

防衛機制は“裏方の働き”、自動思考は“表に出るセリフ”として切り分けると分かりやすいでしょう。

💡まとめると:

- 自動思考=浮かぶ言葉(表の声)

- 防衛機制=無意識の防御(裏の仕組み)

- 認知の歪み=思考の偏り(クセやパターン)

この違いを押さえることで、3つの用語を混同せず整理できます。

3つの関係性を心理学的に整理

「自動思考」「防衛機制」「認知の歪み」は、単独で働くわけではなく、互いに影響し合っています。

心理学の立場によって解釈や順序は少し異なりますが、代表的な3つの整理方法を紹介します。

基本的な流れ(認知行動療法の視点)

認知行動療法(CBT)では、出来事に対して次のような流れを想定します。

- 出来事(トリガー)

- 自動思考(瞬間的な意味づけ)

- 認知の歪みが混じる(偏った解釈になる)

- 感情や行動に影響(不安・怒り・回避など)

👉 例:

- 出来事:LINEの返信が遅い

- 自動思考:「嫌われたのかも」

- 認知の歪み:「一度でも返事が遅いなら、人間関係は終わりだ」

- 感情・行動:不安になり、相手に何度もメッセージを送ってしまう

ここでは、防衛機制は強調されず、「自動思考 → 歪み → 感情・行動」の流れに注目します。

防衛機制が先に働く場合(精神分析の視点)

精神分析では、無意識の心の防御反応である防衛機制を中心に据えます。

- 出来事やストレス

- 不安や脅威を感じる

- 防衛機制が無意識に作動(否認・投影など)

- その結果として自動思考が表れる

- 認知の歪みとして固定化

👉 例:

- 出来事:仕事で失敗した

- 防衛機制:「自分は悪くない、上司が悪い」

- 自動思考:「あの人のせいで失敗した」

- 認知の歪み:「自分はいつも被害者だ」

この視点では、防衛機制が「舞台裏の最初の反応」として働くと考えます。

※これは心理学的視点を整理したものであり、CBTと精神分析の理論を組み合わせた解釈です」

実生活で起こるパターン(両方の流れがあり得る)

実際の日常では、状況によって両方のパターンが起こり得ます。

- 軽い不安 → まず自動思考が浮かび、その中に歪みが入る

- 強いストレスやトラウマ → 先に防衛機制が作動し、その結果として偏った自動思考が出る

👉 例:

- 軽い不安(友達からの返信が遅い) → 自動思考が先

- 重いストレス(トラウマ体験に触れる) → 防衛機制が先

日常生活では、自動思考が先に出ることもあれば、防衛機制が先に働くこともあり得ます。つまり、人の心の反応はひとつのパターンだけでなく、状況に応じて複数の流れが起こると理解しておくと分かりやすいでしょう。

💡まとめると:

- CBTでは「自動思考 → 歪み」が中心

- 精神分析では「防衛機制 → 自動思考 → 歪み」が中心

- 実生活では両方の流れがあり得る

このように整理すると、3つの関係性が立体的に理解できます。

なぜネガティブ思考につながるのか?

「自動思考」「防衛機制」「認知の歪み」が組み合わさると、私たちはついネガティブ思考にとらわれやすくなります。

ここでは、その仕組みを順番に整理してみましょう。

出来事から感情・行動に影響する仕組み

出来事そのものよりも、それをどう解釈するか(自動思考+歪み)が感情を決めます。

- 出来事:友達からLINEの返事が遅い

- 自動思考:「嫌われたかも」

- 認知の歪み:「返事が遅い=もう関係が壊れた」

- 感情・行動:不安でソワソワし、相手にしつこくメッセージ

👉 このように、「事実」より「解釈」が感情と行動を強く左右するのです。

自動思考と防衛機制が複雑に絡むときの特徴

ときには、自動思考と防衛機制が同時に働き、感情をさらに複雑にします。

- 仕事で失敗した

- 自動思考:「自分はダメだ」

- 防衛機制(投影):「いや、上司が悪い」

- 認知の歪み:「自分はいつも被害者だ」

👉 このように、「自分を責める思考」と「他人に責任を押しつける防衛機制」が交錯すると、感情は混乱し、ネガティブな方向に偏りやすくなります。

認知の歪みが固定化すると起こりやすい悪循環

認知の歪みが強くなると、同じ出来事でも必ずネガティブに解釈してしまいます。

- 白黒思考:「完璧にできなければ失敗」

- 過度の一般化:「一度失敗したら、もうずっとダメ」

- 心のフィルター:「悪いことばかり見える」

この状態が続くと――

- 自動思考が常にネガティブに湧く

- 防衛機制が過剰に働き、現実をゆがめる

- 結果として認知の歪みがさらに強化される

👉 まさに「ネガティブ思考のループ」が完成してしまいます。

💡まとめると:

- 出来事そのものではなく「解釈」が感情を決める

- 自動思考+防衛機制の組み合わせが感情を複雑化させる

- 歪みが固定化すると悪循環に入りやすい

この仕組みを理解するだけでも、「自分はなぜネガティブ思考に陥るのか」が腑に落ちるはずです。

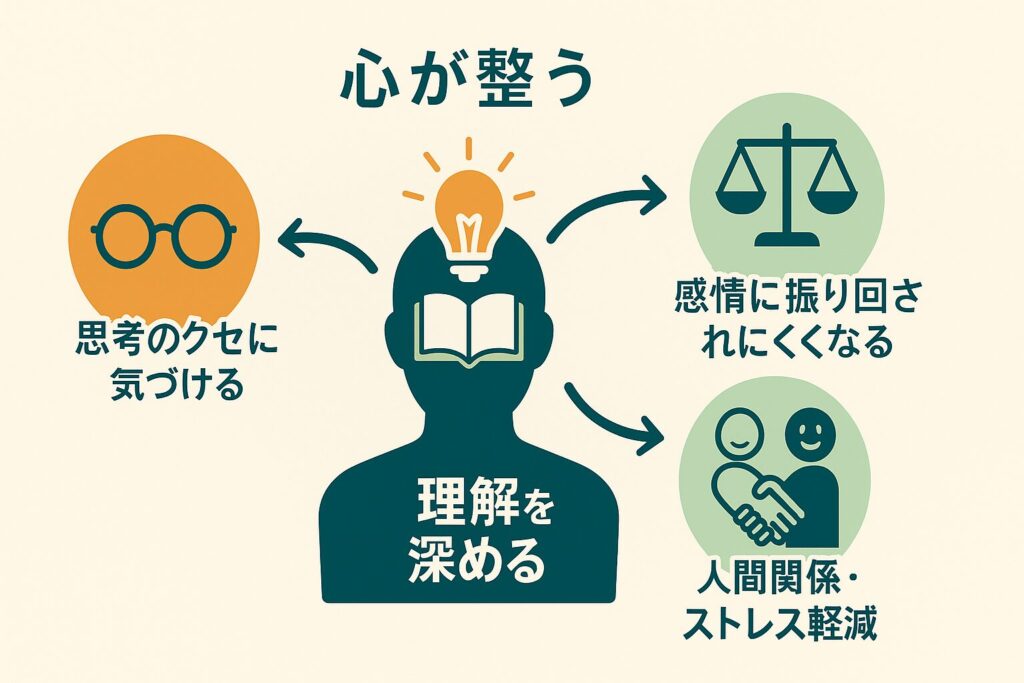

理解を深めると何が変わるのか?

「自動思考」「防衛機制」「認知の歪み」の仕組みを理解すると、単に知識が増えるだけでなく、自分の心の反応に気づき、振り回されにくくなるという実用的なメリットがあります。ここでは、その効果を3つに分けて整理します。

①自分の思考のクセに気づける

まず大きな効果は、「自分の自動思考や認知の歪みを客観視できる」ようになることです。

- 「また『白黒思考』が出てきたな」

- 「今の考えは『心のフィルター』かもしれない」

こうした気づきがあるだけで、感情に巻き込まれすぎずに冷静に対応できます。

いわば「心のクセを見抜くメガネ」をかけられるようになるイメージです。

②感情に振り回されにくくなる

自動思考や防衛機制の仕組みを理解すると、感情が強く出ても「これは自分の心のパターンだ」と分かります。

- 「不安が強いのは自動思考のせいだ」

- 「責任転嫁したくなるのは防衛機制が働いているからだ」

👉 こう考えると、怒りや不安に支配されにくくなり、冷静に選択できる余裕が生まれます。

③人間関係や日常生活のストレス軽減につながる

心の仕組みを理解すると、相手の反応にも寛容になれるようになります。

- 相手が責任転嫁してきた → 「防衛機制が働いているんだな」と捉えられる

- 自分が落ち込みすぎる → 「認知の歪みで物事を見ているかもしれない」と気づける

このように、心理学的な視点を持つだけで、人間関係の衝突を減らしたり、自分自身のストレスを和らげたりできます。

💡まとめると:

- 思考のクセに気づき、客観視できる

- 感情に流されにくくなる

- 人間関係や生活のストレスが軽減される

理解すること自体が、すでに「心を整える第一歩」になるのです。

改善のヒント|心理学的アプローチ

「自動思考」「防衛機制」「認知の歪み」の仕組みを理解したら、次はどう改善につなげるかが大切です。

ここでは心理学的に実証されているアプローチを3つ紹介します。

①認知行動療法(CBT)での実践法

認知行動療法(CBT)は、ネガティブ思考の改善で最もよく使われる方法です。

ポイントは「自動思考を書き出し、検証する」こと。

ステップ例:

- 出来事をノートに書く

- そのときの自動思考を記録

- 認知の歪みが混じっていないかチェック

- もっと現実的な考え方を探す

👉 例:

- 自動思考:「会議で失敗したら終わりだ」

- 歪み:「白黒思考」

- 修正:「失敗しても学べることがある」

繰り返すことで、思考のクセが少しずつ修正されます。

②マインドフルネスやセルフモニタリングの活用

マインドフルネスは「今この瞬間の自分の思考や感情に気づく」練習です。

呼吸に集中したり、浮かぶ考えをただ観察することで、自動思考に巻き込まれにくくなる効果があります。

また、セルフモニタリング(思考や感情の記録)も有効です。

「今日はどんな防衛機制が出たか」「どんな歪みが強かったか」をメモするだけでも、自分を客観的に見やすくなります。

③防衛機制を理解することで得られる安心感

防衛機制は「悪いもの」ではありません。

むしろ、人が心のバランスを保つために必要な仕組みです。

- 否認 → 急なショックから自分を守る

- 投影 → 強すぎる感情を外に逃がす

- 昇華 → 不満を創作や運動に変える

👉 「防衛機制が働いているから自分は弱い」のではなく、

「心が自分を守ろうとしている」と理解すると安心できます。

そこから少しずつ、より健全な方法(例:昇華やユーモア)を選べるようになるのです。

💡まとめると:

- CBTで自動思考を検証し修正する

- マインドフルネスや記録で気づきを高める

- 防衛機制を理解し、自分を責めすぎない

改善の第一歩は「気づき」から始まります。知識を活用して、日常で少しずつ実践していくことが大切です。