あなたは普段の生活で「なぜか人を決めつけてしまう」「過去の経験に引っ張られて同じ失敗を繰り返す」なんてことはありませんか?

実はその背景には、心理学でいうスキーマ(心の枠組み)が深く関わっています。

スキーマとは、私たちが物事を理解したり記憶したりする際の「思考のテンプレート」のようなもの。便利な一方で、偏見や思い込みの原因になることもあります。

この記事では、

- スキーマの基本的な意味

- 有名な心理学モデルや研究

- 日常生活での具体例

- メリットとデメリット、活用のヒント

を初心者にもわかりやすく解説します。自分の思考のクセに気づけば、人間関係も学習もぐっとスムーズになりますよ。

ぜひ最後まで読んで、自分の中のスキーマと向き合ってみてくださいね。

スキーマとは?心理学における基本的な意味

スキーマの定義|「心の枠組み」とは何か

心理学でいうスキーマ(schema)とは、私たちが世界を理解し、情報を整理するための「認知の枠組み」のことです。

簡単に言えば、頭の中にある「知識のテンプレート」や「思考のフォルダ」のようなものです。

たとえば、初めて入るカフェでも「カウンターで注文して席に座る」という流れを自然に理解できるのは、過去の経験から形成された「カフェに関するスキーマ」があるからです。

なぜ人はスキーマを使って考えるのか

人間は毎日、膨大な情報にさらされています。そのすべてをゼロから考えていては、時間もエネルギーも足りません。

そこで活躍するのがスキーマです。

- 情報処理を効率化:似たような場面で、いちいち考えずに素早く判断できる

- 予測を立てられる:次に何が起こるかをある程度見通せる

- 記憶の整理:関連する情報をひとまとめにして覚えやすくなる

例えるなら、パソコンの「フォルダ分け」です。デスクトップにファイルが散らばっていると探すのが大変ですが、ジャンルごとにフォルダ分けしておけばすぐに見つかるように、スキーマも思考を整理してくれます。

スキーマと「思い込み」や「先入観」の違い

スキーマは便利な仕組みですが、ときに思い込みや先入観の原因にもなります。

- スキーマ:基本的には「役立つ認知の枠組み」

- 思い込み/先入観:スキーマが硬直化し、現実と合わなくなった状態

例えば、「営業マン=押しが強い」というスキーマを持っていると、実際は丁寧で誠実な営業マンに対しても「どうせ売り込んでくる」と構えてしまうことがあります。

つまり、スキーマは本来「理解の助け」ですが、使い方次第で偏見や誤解を生む落とし穴にもなるのです。

有名なスキーマ理論と心理学モデル

ピアジェのスキーマ理論(同化と調節)

発達心理学者のジャン・ピアジェは、子どもの知能の発達を説明する中でスキーマの概念を提唱しました。

彼によると、子どもは環境とのやり取りを通してスキーマを作り変えながら成長します。

- 同化(Assimilation):新しい経験を既存のスキーマに当てはめること

- 調節(Accommodation):新しい経験に合わせてスキーマ自体を修正すること

例:

子どもが「犬」というスキーマを持っているとします。初めて猫を見たときに「犬だ!」と呼ぶのは同化。やがて「犬とは違う、猫という動物がいる」と学び、スキーマを作り直すのが調節です。

バートレットの記憶実験と再構成の理論

1932年、心理学者フレデリック・バートレットは「記憶はスキーマによって再構成される」という理論を提唱しました。

彼の有名な実験「幽霊の戦い」では、被験者が異文化の物語を覚えて再生すると、自分の文化に合わせて内容を歪めてしまうことが明らかになりました。

これは、「記憶は録画のように正確に保存されるのではなく、スキーマを使って再構成される」という考え方を示しています。

ヤングの早期不適応スキーマとスキーマ療法

心理療法の分野で有名なのが、ジェフリー・ヤングの「スキーマ療法」です。

ヤングは、幼少期の経験から形成された早期不適応スキーマが、大人になってからも人間関係や行動パターンに悪影響を与えると指摘しました。

代表的なスキーマには、

- 「見捨てられ不安」

- 「欠陥・恥」

- 「無能感」

などがあり、これらが繰り返し問題を引き起こします。

スキーマ療法では、こうした根深い思考パターンに気づき、修正していくことを目指します。

社会的スキーマとステレオタイプ

スキーマは個人の思考だけでなく、社会的な認知にも深く関わります。

たとえば、「医者=白衣で親切」「営業=押しが強い」といった固定的なイメージは、社会的スキーマの一例です。

こうしたスキーマは便利ですが、ときにステレオタイプ(偏見)として働き、人を正しく理解する妨げにもなります。

スキーマ心理学の代表的な研究・実験

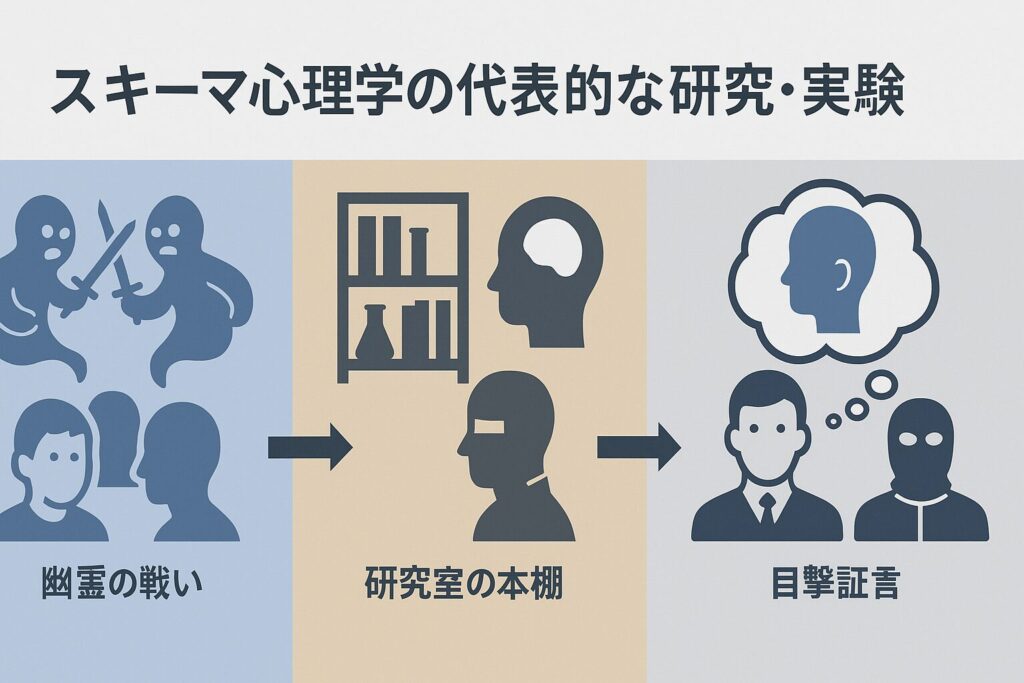

「幽霊の戦い」実験(バートレット)

心理学者フレデリック・バートレットは、記憶がスキーマによって再構成されることを示す実験を行いました。

イギリス人の被験者に、ネイティブアメリカンの物語「幽霊の戦い」を読ませ、後で内容を思い出させたところ、次のような現象が起きました。

- 理解しにくい部分は省略される

- 自文化に近い形に書き換えられる

- 整合性を持たせるために話の筋が改変される

つまり、人の記憶はカメラのように正確ではなく、既存のスキーマに沿って歪められて保存されることがわかりました。

研究室の本棚実験(ブルーワー&トレインズ)

心理学者ブルーワーとトレインズは、大学の「研究室」に参加者を入れ、しばらく滞在させた後に「部屋に何があったか」を思い出させました。

結果、多くの人が実際には無かった「本」を思い出したのです。

これは「研究室=本がある場所」というスキーマが強く働いたため、存在しないものまで記憶に加えてしまった典型的な例です。

目撃証言とスキーマ|冤罪研究で注目された事例

スキーマは、司法の現場でも大きな影響を持ちます。

たとえば、事件の目撃者が「犯人は黒い帽子をかぶっていた」と証言するとしましょう。これはあくまで例ですが、実際には帽子をかぶっていなくても、「犯人=顔を隠しているはず」というスキーマが働き、記憶が補われてしまう可能性があります。

このような誤った証言は冤罪につながる危険もあるため、法心理学の分野ではスキーマによる記憶のゆがみが重要な研究テーマになっています。

日常生活でのスキーマの具体例

人間関係でのスキーマ(「先生っぽい」「営業っぽい」印象)

人と出会ったとき、私たちは無意識に「この人は○○っぽい」と感じることがあります。

これは人間関係に関するスキーマが働いているためです。

- 「先生っぽい人=落ち着いていて知識がありそう」

- 「営業っぽい人=話し上手で押しが強そう」

こうした印象は一瞬で浮かびますが、必ずしも正しいとは限りません。スキーマによる便利な予測である一方、思い込みや誤解の原因にもなり得ます。

仕事や学習におけるスキーマ(プレゼンや読解の枠組み)

スキーマは仕事や勉強の場でも大きな役割を果たします。

- プレゼン:多くの人が「問題 → 解決 → ベネフィット」というスキーマを持っているため、この順番で話すと理解されやすい。

- 読解:物語を読むときは「登場人物 → 問題 → 解決」というスキーマが自然に働く。

このように、スキーマを意識して文章や資料を構成すると、相手に伝わりやすくなるのです。

マーケティングやブランドイメージとスキーマの関係

企業はマーケティングにおいてもスキーマを利用します。

例えば、

- 高級ブランド=品質が良い・ステータスがある

- ファストフード=安くて手軽

といったスキーマが消費者の頭に刷り込まれています。

この枠組みを上手に利用すれば、広告やブランド戦略によって顧客の認知をコントロールできるのです。

スキーマのメリットとデメリット

情報処理を効率化するスキーマの利点

スキーマの一番のメリットは、膨大な情報を効率的に処理できることです。

人間の脳は常に多くの刺激にさらされていますが、すべてをゼロから判断していては追いつきません。

- 初めて訪れるレストランでも「入り口で案内を待つ」「席に着いたら注文する」と自然に振る舞える

- 新しい文章を読むときも「登場人物 → 問題 → 解決」という流れを予測できる

このようにスキーマは、時間とエネルギーを節約しながら、スムーズに行動するためのショートカットとして機能しています。

偏見や認知の歪みを生み出すスキーマの落とし穴

一方でスキーマには、誤解や偏見を強めてしまうデメリットもあります。

- 「営業マン=押しが強い」というスキーマがあると、実際は丁寧な人にも警戒してしまう

- 「研究室=本がある」というスキーマから、存在しない本を思い出してしまう(ブルーワー&トレインズの実験)

つまり、便利さの裏には情報をゆがめてしまう危険もあるのです。これが「認知の歪み」と呼ばれる現象につながります。

スキーマを意識して柔軟に使う方法

スキーマは「使い方次第」で大きな違いを生みます。大切なのは、自分のスキーマを意識的に点検することです。

- 「これは思い込みかもしれない」と一度立ち止まる

- 新しい情報を得たら、古いスキーマを修正(調節)する

- 他人の立場に立って考えることで、自分のスキーマに偏らないようにする

こうした工夫を取り入れることで、スキーマを効率的に活用しつつ、偏見にとらわれにくい柔軟な思考ができるようになります。

スキーマを理解すると何が変わるのか?

思い込みに気づき、人間関係のストレスが減る

スキーマを理解すると、まず「自分がどんな思い込みをしているか」に気づけるようになります。

例えば、

- 「あの人は自分を嫌っているに違いない」

- 「上司は必ず厳しく叱ってくる」

こうした思考は、過去の経験からできたスキーマが原因である場合が多いのです。

自分のスキーマに気づくことで、「本当にそうだろうか?」と冷静に考えられ、人間関係での不要なストレスや誤解を減らすことができます。

学習や仕事で理解力・記憶力が高まる

スキーマは「学びの土台」にもなります。

新しい知識は、既存のスキーマと関連づけることで理解が深まり、記憶にも残りやすくなります。

- 勉強のときは、既に知っている知識とリンクさせると定着が早い

- 仕事のプレゼンや資料も、相手の持つスキーマ(「問題→解決→成果」など)に合わせて話すと伝わりやすい

つまり、スキーマを活用すれば、学習効率や仕事での説得力が格段に上がるのです。

心理療法や自己理解で役立つスキーマの知識

臨床心理学の世界では、望ましくないスキーマを見直すことが治療や自己改善に直結します。

ヤングの「スキーマ療法」では、幼少期に形成された早期不適応スキーマが、大人になっても同じ問題を繰り返す原因になるとされます。

例えば、

- 「見捨てられるのが怖い」というスキーマ → 恋愛で過剰に相手に依存してしまう

- 「自分には価値がない」というスキーマ → 仕事で挑戦を避けてしまう

これらを認識し、書き換えていくことは、自己理解やメンタルの安定につながります。

まとめ|スキーマを知ると「思考のクセ」が見えてくる

本記事では、スキーマとは何か、そして心理学的な理論や日常での具体例を紹介しました。

- スキーマは「心の枠組み」であり、情報処理を効率化する役割を持つ

- ピアジェ・バートレット・ヤングなどの研究や理論で、スキーマの重要性が示されてきた

- 日常生活でも、人間関係・学習・仕事・マーケティングに至るまで、あらゆる場面でスキーマが働いている

- 便利な一方で、偏見や思い込みを強める落とし穴があるため、柔軟に点検し続けることが大切

スキーマを理解すると、自分の考え方のクセに気づけるようになります。

なかには望ましくないスキーマもあり、「これは思い込みかもしれない」と気づくだけで、人間関係のストレスが減ったり、勉強や仕事がスムーズに進んだりします。