「この人、なんだか距離が近いな…」と思ったことはありませんか?

逆に「私って距離を取りすぎ?」と感じたこともあるかもしれません。

職場や友人、恋愛関係での距離感のズレは、知らないうちにストレスや誤解の原因になります。

- 近づかれると落ち着かない

- 離れられると冷たく感じる

- 相手の心理が分からずモヤモヤする

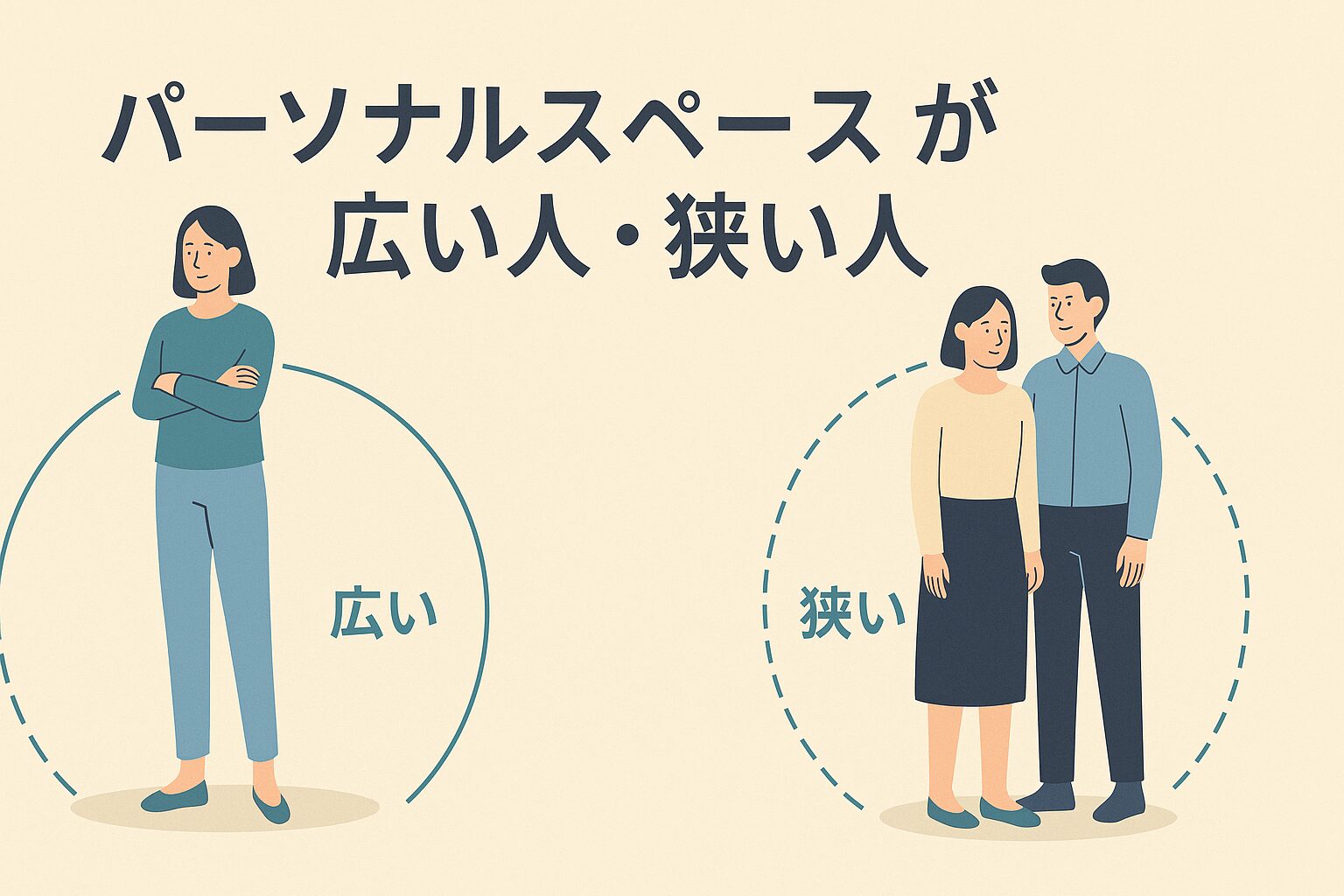

この記事では、パーソナルスペース(人が心地よく感じる距離)について、広い人・狭い人それぞれの心理と特徴をわかりやすく解説します。

文化や性格による違い、よくある誤解、距離感を合わせるコツまでカバー。

読み終えたころには、「自分と相手の距離感の違い」を理解し、関係をよりスムーズにするヒントが見つかるはずです。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

パーソナルスペースとは?距離感の基本と4つのゾーン

パーソナルスペースとは、他人と自分との間に保ちたい心地よい距離のことを指します。

これは単なる物理的な距離ではなく、心理的な安心感やストレスの度合いにも深く関係しています。

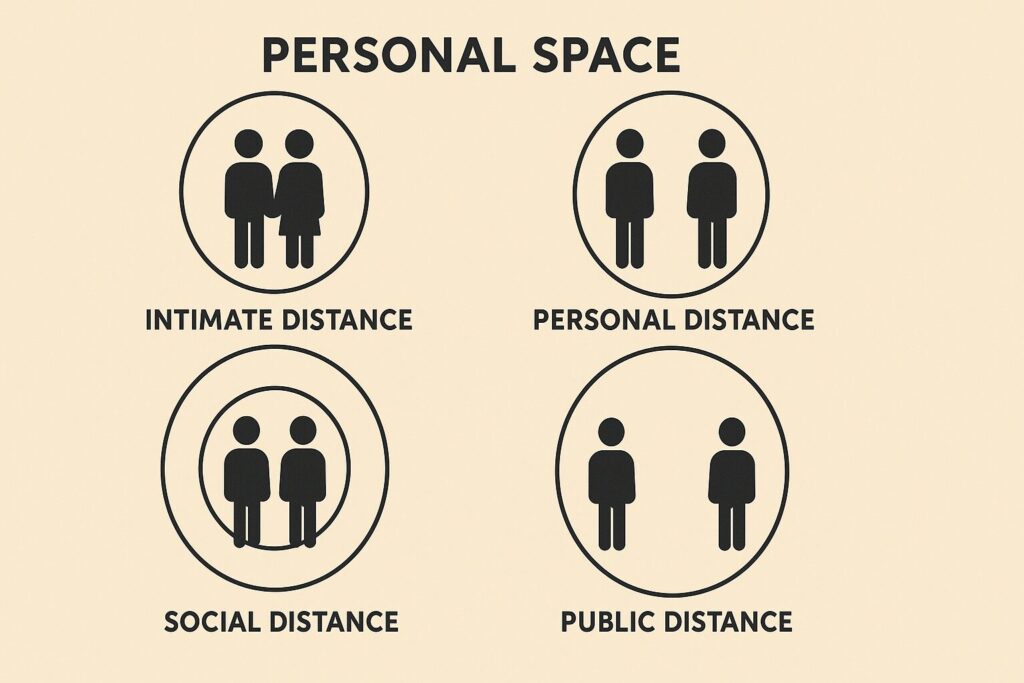

この考え方を体系的にまとめたのが、文化人類学者エドワード・T・ホールの「パーソナルスペース理論」です。ホールは、人間同士の距離を4つのゾーンに分類しました。

エドワード・T・ホールのパーソナルスペース理論

ホールは、人との距離を次の4つに分類しました。それぞれ、心理的な意味や使われる場面が異なります。

- 密接距離(0〜45cm)

家族・恋人など、極めて親しい関係だけが許される距離。

例:ハグ、耳打ち、抱っこなど。 - 個人距離(45cm〜1.2m)

友人や親しい同僚との会話に適した距離。

例:カフェで向かい合って座るときなど。 - 社会距離(1.2m〜3.6m)

ビジネスやフォーマルな場での会話距離。

例:会議室での打ち合わせ、受付カウンターでのやりとり。 - 公衆距離(3.6m以上)

講演やプレゼンなど、大勢に話しかけるときの距離。

例:ステージ上の講演者と観客。

文化や国による距離感の違い

パーソナルスペースの広さは、文化や国民性によって大きく異なります。

- ラテン系やアラブ系の文化

会話中に距離が近く、肩や背中に触れることも自然。 - 日本や北欧の文化

距離を広く保つ傾向があり、近づきすぎると不快に感じやすい。 - 国際的な誤解の例

南米の人が日本人に話しかけるときに距離が近く、日本人が無意識に後ずさりしてしまう、という現象が研修事例として有名です。

ポイント

- パーソナルスペースは固定的なものではなく、状況や相手によって変化します。

- 距離感の理解は、人間関係のストレスを減らし、より良いコミュニケーションの基盤になります。

パーソナルスペースが広い人の特徴と心理背景

パーソナルスペースが広い人とは、他人との距離を広く保ったほうが安心できるタイプを指します。

これは単なる「人見知り」だけでなく、性格傾向・心理的要因・過去の経験などが複合的に影響しています。

内向的・警戒心が強いなど性格傾向との関連

- 内向的な性格

人混みや長時間の会話で疲れやすく、自分の時間や空間を大切にする。 - 警戒心が強い

知らない人やまだ信頼関係ができていない相手には、物理的距離を広く取る傾向。 - 完璧主義・慎重派

相手の行動や言動をよく観察してから、距離を縮めるタイプ。

広い人によく見られる行動パターン(共起語の活用)

共起語として出やすい特徴を整理すると、次のような傾向があります。

- 1人の時間が好き(休日は自宅で読書や趣味に没頭)

- 集合行動が苦手(大勢より少人数を好む)

- 人見知り(初対面では距離を置く)

- ネガティブになりやすい(距離を詰められると緊張や不安を感じやすい)

ストレスや不安との関係性

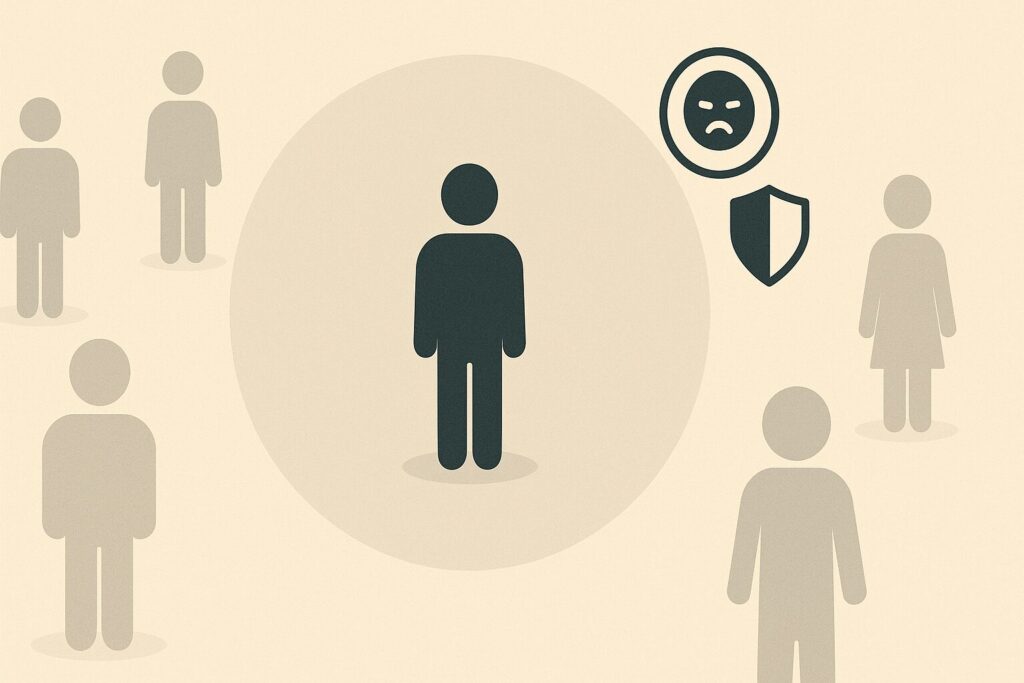

パーソナルスペースが広い人は、距離を侵されると強いストレス反応を示しやすいです。

例えば、満員電車や狭い会議室などでは、

- 心拍数が上がる

- 体がこわばる

- 会話に集中できなくなる

といった状態が起きやすくなります。

そのため、安全な距離を保つことが心の安定に直結します。

逆に、信頼できる相手であれば、時間をかけて徐々に距離を縮めることも可能です。

パーソナルスペースが狭い人の特徴と心理背景

パーソナルスペースが狭い人とは、他人との距離が近い方が自然で安心できるタイプです。

初対面でも近い距離で話すことに抵抗がなく、場合によってはそれが親しみやすさとして相手に伝わります。

外向的・社交的など性格傾向との関連

- 外向的な性格

人と話すことでエネルギーを得る。会話や交流が活発。 - 社交的で明るい

新しい人間関係を築くことに積極的。 - 好奇心旺盛

相手のことを深く知りたい気持ちから、自然と距離が近くなる。

狭い人によく見られる行動パターン(共起語の活用)

- 異性の友達が多い(距離感の近さが関係構築の早さにつながる)

- 集団行動が得意(一緒にいることに安心感を持つ)

- ポジティブで前向き(人との関わりを楽しめる)

- ボディタッチが多い(肩に手を置く、軽く触れるなどが自然にできる)

安心感や信頼感との関係性

パーソナルスペースが狭い人は、距離が近いことで相手に安心感や信頼感を示そうとする傾向があります。

特に、

- 恋人や友人に対して「そばにいることで支えたい」

- 職場で部下や同僚に「親しみやすさ」を出したい

といった意図で距離を縮めることがあります。

ただし、文化や相手の性格によっては「距離が近すぎて落ち着かない」と受け取られる可能性もあるため、相手の反応を観察する柔軟性が重要です。

パーソナルスペースの広い人・狭い人の違いを比較

パーソナルスペースが広い人と狭い人は、心理・性格・行動パターンにおいて明確な違いがあります。

ここでは、その違いを分かりやすく整理し、誤解や人間関係での注意点を解説します。

心理・性格・行動の違いを一覧表で比較

| 特徴項目 | 広い人 | 狭い人 |

|---|---|---|

| 性格傾向 | 内向的・慎重 | 外向的・社交的 |

| 心理背景 | 警戒心が強い、安心感を距離で得る | 親しみやすさを距離の近さで示す |

| 行動パターン | 初対面では距離を取る、集合行動が苦手 | 初対面でも距離が近い、集団行動が得意 |

| ストレス要因 | 距離を詰められること | 相手が距離を取りすぎること |

| 好む環境 | 静かで落ち着いた場 | 活気があり人が多い場 |

よくある誤解や偏見とその解消方法

- 「広い人=冷たい」

→ 実際は、人との距離が安心感に直結するだけで、好意や親しみの有無とは無関係。 - 「狭い人=馴れ馴れしい」

→ 距離の近さは、信頼や好意の表れの場合も多い。文化や性格による違いを理解すべき。

誤解を解消するには、相手の距離感が性格や文化的背景によるものであることを意識し、感情的に反応しないことが大切です。

恋愛・職場・友人関係での典型的な違い

- 恋愛

広い人は関係構築がゆっくり。狭い人は早く距離を縮めたい。 - 職場

広い人は静かに集中できる空間を好み、狭い人はオープンな交流を好む。 - 友人関係

広い人は少数の親しい友達を大切にし、狭い人は幅広く関係を持つ。

距離感が合わない人との上手な付き合い方

人間関係では、パーソナルスペースの広さが自分と相手で違うと、無意識のストレスや誤解が生まれやすくなります。

ここでは、広い人・狭い人それぞれに合わせるコツと、場面ごとの距離調整例を紹介します。

広い人に合わせるときのコツ

- 物理的距離を意識して保つ(会話時は一歩下がる)

- 急に距離を詰めない(時間をかけて信頼を築く)

- 一人の時間を尊重する(誘いを断られても気にしない)

広い人は、距離を置くことが安心感のバロメーターになっているため、その「安全距離」を守ることが関係改善につながります。

狭い人に合わせるときのコツ

- 相手と距離を取るときは、拒絶と受け取られないよう配慮する

- 適度に距離を縮めるサインを出す(笑顔、うなずき、オープンな姿勢)

- スキンシップや近距離会話を受け入れる場面を作る

狭い人は、距離の近さで親しみや信頼を感じるため、完全に距離を取ると関係が希薄になる恐れがあります。

場面別(仕事・恋愛・友人関係)の距離調整例

- 仕事

会議室では広い人には隣ではなく斜め前に座る。狭い人には隣席や近いポジションを選ぶ。 - 恋愛

広い人にはスキンシップを少しずつ。狭い人には会う頻度や連絡頻度を多めに。 - 友人関係

広い人とは定期的に少人数で会う。狭い人とはグループやイベントを活用して交流。

まとめ:距離感の違いを理解してストレスを減らす

パーソナルスペースの広さは、人間関係の心地よさに大きく影響します。

自分と相手の距離感が違うことを理解すれば、余計な誤解やストレスを減らすことができます。

自分の距離感を知るチェックポイント

まずは、自分が広いタイプか狭いタイプかを簡単に確認しましょう。

- 初対面の人とどれくらいの距離で会話するのが心地よいか?

- 満員電車や混雑した店でストレスを感じやすいか?

- 会う頻度や連絡頻度が多いと疲れるか、それとも安心するか?

これらの質問に「距離が必要」「頻度が少ない方が安心」と感じれば広いタイプ、

「距離が近くても平気」「頻度が多い方が安心」と感じれば狭いタイプの傾向があります。

相手の距離感に合わせる柔軟性の重要性

距離感は、性格・文化・経験によって異なります。

自分と相手が違っても、「お互いに快適な距離」を探ることが大切です。

- 広い人には尊重する姿勢を示す

- 狭い人には受け入れる姿勢を見せる

- 反応を観察しながら距離を微調整する

こうした意識を持つことで、対人関係のストレスは大きく減り、信頼関係も築きやすくなります。

ポイント

- 距離感の違いは「合う/合わない」ではなく「違いがある」だけ

- 違いを理解し、相手に合わせることで関係は良好に保てる

- 自分の心地よさも守りながら、相手の安心感も尊重する