「自分の性格や過去をどうしてもネガティブに捉えてしまう…」そんなふうに感じたことはありませんか?

✔「私はこういう人間だから仕方ない」と思い込んでいる

✔ 過去の失敗がずっと頭から離れない

✔ カウンセリングや心理療法に興味はあるけど、なんだか難しそう…

もしこれらにひとつでも心当たりがあるなら、「ナラティブアプローチ」という考え方が役に立つかもしれません。

これは、「人は語り(ナラティブ)によって自己理解を深め、変化を起こすことができる」という心理学のアプローチです。

この記事では、ナラティブアプローチの意味や特徴、カウンセリングでの使われ方、日常での活かし方までわかりやすく解説します。

あなた自身の“語り”を見つめ直すきっかけとして、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

ナラティブアプローチとは?基本的な意味と考え方

ナラティブの語源と心理学における意味

「ナラティブ(narrative)」とは、もともと「物語」や「語り」を意味する言葉です。日常的にも「ストーリーを語る」「体験を語る」などと使われますが、心理学ではこれが人が自分自身や世界をどう理解し、意味づけているかという枠組みとして重要視されます。

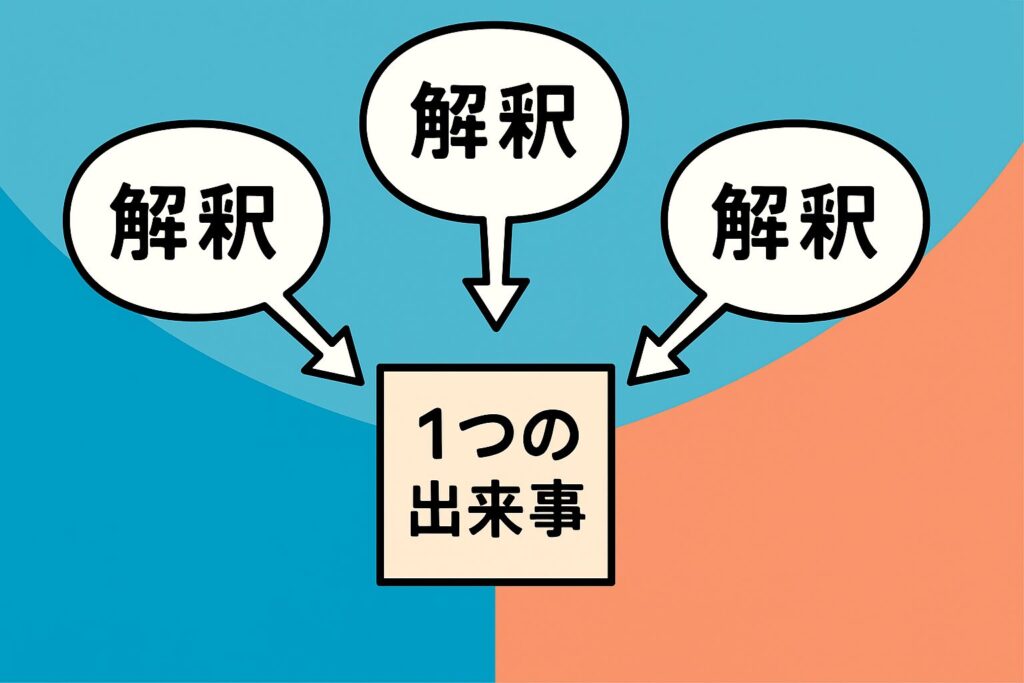

たとえば、同じ出来事を経験しても、ある人は「これは自分の失敗だ」と語り、別の人は「これは成長のきっかけだった」と語るかもしれません。その語り方=ナラティブによって、感情や行動、将来の選択まで変わってくるのです。

ナラティブアプローチは、この「語り」に注目し、問題の見方や人生の意味づけを変えることで、より自由で前向きな生き方を支援する心理的アプローチです。

「語り」がなぜ人の行動に影響を与えるのか

私たちは日々、自分に関する内なるストーリーを無意識に語っています。

「自分はダメな人間だ」「私はいつも人に迷惑をかけてしまう」「人とうまくやれない」など、こうした自己語りは、やがて行動パターンや感情反応を固定化していきます。

しかし、その語りが変わると、選ぶ行動も変わります。

例:

- 「自分はダメ」→「不器用だけど誠実」という語りに変われば、自信を持って人と関われるようになります。

- 「迷惑をかけてしまう」→「助け合いながら生きていける」と考えることで、人に頼ることができるようになります。

つまり、「語り」は“心の脚本”のようなものであり、それを書き換えることで行動も感情も変わるのです。

ナラティブアプローチの誕生と背景

ナラティブアプローチは、1980年代にマイケル・ホワイトとデイヴィッド・エプストンというオーストラリアとニュージーランドのセラピストによって提唱されました。

従来の心理療法では、「問題の原因を分析し、修正する」ことが中心でした。しかし彼らは、「人は問題ではない。問題が問題なのだ(The person is not the problem, the problem is the problem)」という考え方を打ち出しました。

これは、問題を「本人の欠陥」と見るのではなく、“問題”と“その人”を切り離して扱うという、非常に人に優しい視点です。

彼らはこの視点をもとに、「問題のストーリー」ではなく「希望のあるストーリー」に目を向ける対話の方法を実践し、多くの心理支援の現場に影響を与えてきました。

ナラティブアプローチの特徴と理論的背景

社会構成主義との関係性

ナラティブアプローチの根底には、「社会構成主義(social constructionism)」という考え方があります。

これは、「現実や真実は、個人が独立して発見するものではなく、人と人との関係や言葉によって“構築される”」という立場です。

たとえば、「成功とは何か」「よい母親とは何か」といった概念も、絶対的な正解があるわけではなく、文化や時代、社会的背景によって意味が変わるものです。

ナラティブアプローチはこの考えに立ち、人が語る「問題」や「自分らしさ」も、社会的な語り(=ドミナント・ストーリー)によって形づくられていると考えます。

だからこそ、語りを見直すことで、自分自身の可能性を広げていけるのです。

ポストモダン心理学とのつながり

ナラティブアプローチは、従来の心理学のように「人間の心を診断・分類し、修正する」手法とは異なります。

その背景にあるのが、ポストモダン心理学の流れです。

ポストモダン心理学は、

- 客観的な真実や正解を重視する「モダン心理学」に対して、「多様な視点や語りが共存する世界観」を支持します。

つまり、「誰かにとっての真実」は「他の誰かにとっての真実」とは限らない。

その前提に立ち、個人の語りや意味づけに丁寧に寄り添うのがナラティブアプローチの特徴です。

主要な理論家:ホワイト・エプストン・ブルーナー

ナラティブアプローチの中心人物は、以下の3人です:

■ マイケル・ホワイト(Michael White)

- オーストラリアのセラピスト

- 「問題の外在化」や「再著述」の技法を開発

■ デイヴィッド・エプストン(David Epston)

- ニュージーランドのセラピスト

- ホワイトと共にナラティブセラピーの理論と実践を発展

■ ジェローム・ブルーナー(Jerome Bruner)

- 認知心理学者

- 「人は物語(ナラティブ)によって世界を理解する」と提唱

- 「物語的理解」と「論理的理解」の区別を明確にし、ナラティブ心理学の基盤を築いた

彼らの考えは、「人は物語を通して自己や世界を理解する存在である」という共通の信念に支えられています。

「問題が問題」というナラティブ特有の視点とは

ナラティブアプローチでは、よくこう言われます:

「人が問題なのではない。問題こそが問題なのだ」

これは、「その人が悪い」「性格が歪んでいる」といった見方ではなく、

「その人を苦しめている“語り”や“構造”が問題なんだ」と捉える視点です。

たとえば「自分はダメな人間だ」と語る人に対して、

- なぜそう思うようになったのか?

- 誰かにそう言われた経験があるのか?

- 社会の中で「こうあるべき」という圧力が影響していないか?

といった問いを通じて、その語りの背景を探っていきます。

そして、その人が本来持っている力や希望に基づいた「新しい語り」へと再構成していくのが、ナラティブアプローチの本質です。

ナラティブアプローチの具体的な技法と実践例

外在化(Externalizing)とは?

「外在化」とは、問題を“自分自身の一部”ではなく、“外にあるもの”として切り離して捉える技法です。

これはナラティブアプローチの中核ともいえる方法です。

たとえば、「私は怒りっぽい」と考えると、自分を責めてしまいますが、

「“怒り”というやつが私を支配しようとしてくる」と捉えると、距離を取って冷静に対処しやすくなります。

🔹 例:

- ❌ 自分はネガティブ思考の人間だ

- ✅ ネガティブ思考という声が頭の中に響いてくる

このように、問題に名前をつけて「外の存在」として語ることで、コントロール可能なものとして扱えるようになるのです。

再著述(Re-authoring)とオルタナティブ・ストーリー

外在化した問題に対して、次に行うのが「再著述(リオーサリング)」です。

これは、「問題の物語」ではなく、「希望や力の物語」へと語り直すプロセス**です。

人には誰しも、「問題ばかりの人生」ではなく、「頑張ってきたこと」「大切にしている価値」など、もう一つのストーリーが存在しています。

🔸 例:

- 「人とうまくいかないダメな自分」 → 「少人数の関係を丁寧に築ける自分」

- 「挑戦しても失敗ばかり」 → 「失敗してもあきらめずに行動している自分」

このようにして、オルタナティブ・ストーリー(代替の物語)を言語化することで、自己評価や行動に変化が生まれていきます。

リフレクティングチームの活用

ナラティブアプローチでは、「リフレクティングチーム」という技法が使われることがあります。

これは、相談者の語りを第三者が“聞き手”として見守り、その後感想や気づきを共有する方法です。

目的は、「他者の視点や解釈を通して、自分の語りを客観的に見つめ直すこと」。

このとき重要なのは、評価やアドバイスではなく、共感や気づきを“語り合う”こと。

自分が見えていなかった強みや意味を他人の言葉で知ることで、新たな物語のきっかけが生まれます。

カウンセリングや対話での実践例

ナラティブアプローチは、以下のような場面で実践されています:

● カウンセリングの場面

- 「自分はダメだ」と思い込む人に、「いつもそうだったわけじゃないですよね?」と問いかけ、過去の希望や成功を思い出す。

● 教育・子育ての場面

- 不登校の子どもに対して、「学校に行かない理由」ではなく、「行かないことで守っていたもの」に注目することで、自尊感情を回復させる。

● チームや職場の場面

- 問題社員を「厄介な存在」として扱うのではなく、「なぜそう振る舞うようになったか」というストーリーを共有することで、関係性を再構築する。

ナラティブアプローチが活用される分野

ナラティブアプローチは、心理療法だけでなく、教育・医療・キャリア支援・組織開発など幅広い分野で応用されています。

共通するのは、「その人の語り(ナラティブ)」に注目し、自己理解や関係性の変化を促すという点です。

心理療法・カウンセリングでの応用

ナラティブアプローチの最も代表的な活用分野が、臨床心理やカウンセリングの現場です。

特に以下のようなケースで効果を発揮します:

- 自己否定が強く、悩みが堂々巡りになっている人

- トラウマや喪失など、過去の経験にとらわれている人

- うつや不安などで「自分はダメだ」と語ってしまう人

ナラティブアプローチでは、「問題の原因探し」よりも、「その人の人生の中にある希望や力の物語」を丁寧に探し出すことを重視します。

そのことで、自己像が変わり、症状の軽減や行動の変化につながるのです。

教育・福祉・医療分野での活用事例

【教育】

- 学校では、生徒の「できない」「落ちこぼれ」などの語りに対して、「努力してきた」「工夫していた」など別の側面の語りを引き出すことで、自己肯定感を高める支援に活かされています。

- 教師自身のナラティブを共有し合う「語り合いの場」も、教員のメンタルヘルスや信頼関係の構築に役立ちます。

【福祉】

- 高齢者支援や障がい福祉の現場では、利用者の「生活の物語」に耳を傾けることで、その人らしい支援計画を立てることができます。

- 「何ができないか」ではなく、「これまでどんな生き方をしてきたか」「何を大切にしてきたか」に焦点を当てることで、自己尊重を育てる支援が可能になります。

【医療・看護】

- 医療では、単なる症状の説明ではなく、患者本人の「病気と向き合う物語」に注目するナラティブ・メディスンという考え方が広がっています。

- 看護師や医師が患者の語りを丁寧に受け止めることで、治療への納得感や主体性を高めることができます。

キャリア支援・組織開発でのナラティブ的支援

近年は、キャリア形成や組織開発の分野でもナラティブアプローチが注目されています。

【キャリア支援】

- 働く人が「自分の仕事人生をどう語るか」によって、将来の方向性や行動選択が変わってきます。

- 「なぜこの仕事をしてきたのか?」「何が自分らしい選択だったのか?」といった問いを通じて、キャリアの再構築をサポートします。

【組織開発】

- チームや企業のビジョン・文化も「語り」の集積です。

- 社内で共通のストーリー(成功体験・価値観)を共有することで、組織の一体感やエンゲージメントが高まるという効果が期待されています。

ナラティブアプローチに対するよくある誤解と正しい理解

ナラティブアプローチは、「語りを大切にする」というユニークな立場ゆえに、誤解されやすいアプローチでもあります。

ここでは、よくある誤解と、それに対する正しい理解をわかりやすく整理していきます。

「分析しないの?」「非科学的では?」という誤解

誤解❶:「ナラティブアプローチは問題を分析しない」

→ これは半分正解で半分誤解です。

ナラティブアプローチは「問題の原因分析」をしないわけではなく、“その人がどう問題を意味づけているか”に注目します。

たとえば、「なぜ怒りやすいのか」ではなく、「“怒り”という語りがどのように自分の行動に影響してきたのか」を掘り下げます。

つまり、「分析」よりも「問い直し」「語り直し」に重点を置いているのです。

誤解❷:「語りとか物語って、なんか非科学的じゃない?」

→ これもよくある誤解です。

ナラティブアプローチは定量的な実験には向きませんが、質的研究(インタビューやライフストーリー分析)との相性がよく、実証的な検討もされています。

特に、臨床現場や教育・福祉の分野では、多くの事例研究が積み重ねられています。

ナラティブアプローチが重視する“対話と意味づけ”

ナラティブアプローチは「正しい答え」や「原因」を見つけることよりも、

「その人にとって納得できる意味づけ」を探す対話を重視します。

これは、「傷を診断して治す」のではなく、「その人がどう生きてきたか、その意味を共に見つける」というプロセス。

💬 たとえばカウンセリングでは、

- 「なぜこんな性格になってしまったのか」よりも、

- 「どうしてこの性格が必要だったのか」「これまでどうやって生き延びてきたのか」

という問いが中心になります。

この視点は、クライエントにとって自分を否定するのではなく、尊重しながら新しい道を探すことにつながるのです。

事実よりも“その人の語り”が大切にされる理由

ナラティブアプローチでは、「事実そのもの」よりも、

「その人がどう語っているか」「その語りがどんな影響を与えているか」が重要です。

これは、「嘘でもいい」という意味ではありません。

たとえば、同じ出来事でも…

- Aさんは「失敗だった」と語る

- Bさんは「チャレンジできた」と語る

このように、語り方が違えば、自己評価や次の行動もまったく変わるのです。

つまり、ナラティブアプローチが大切にしているのは、「どのような視点で自分の人生を見ているか」。

その視点を一緒に見直すことが、変化への第一歩となります。

まとめ:ナラティブアプローチが伝える“物語の力”とは

ナラティブアプローチは、単なる心理技法ではありません。

それは、「語りを変えることで、人生の意味と可能性が変わる」という、人間に備わった根源的な力を活かす方法です。

人生を語り直すことで生まれる変化

私たちが日々抱える悩みや自己否定の多くは、「自分はこういう人間だ」「こうあるべきだ」という語り(=ナラティブ)によって固定化されたものです。

たとえば…

- 「自分はダメな人間だ」

- 「失敗ばかりしてきた」

- 「人に迷惑をかけてはいけない」

こうした語りを無意識に繰り返していると、行動も感情もその枠から出られなくなってしまいます。

しかし、ナラティブアプローチでは、その“語りの構造”に気づき、問い直し、書き換えることを支援します。

それにより、

- 小さな成功や努力に気づけるようになる

- 自分の価値や希望を再発見できる

- 「問題のある人生」から「意味のある人生」へと視点が変わる

というように、物語を語り直すことで、自分の生き方や人間関係まで変わっていく可能性があるのです。

これから活用していくために意識したいこと

ナラティブアプローチは、専門家でなくても活かせる視点がたくさんあります。

日常生活の中でも、次のような問いを意識することで、自分や他人との関係に変化が生まれます。

🔹 自分に対して:

- 「今の自分の語りは、誰かに押しつけられたものではないか?」

- 「本当はどんなストーリーを生きたいと思っているのか?」

🔹 他者に対して:

- 「この人は、どんな物語を背負ってきたのだろう?」

- 「その語りの裏に、どんな価値や願いがあるのか?」

このように問い続けることで、「相手を変えようとする」のではなく、「語りを尊重し、共に編み直していく」関係性が築かれていきます。