「本音を言いたいのに、うまく伝えられない…」そんなこと、ありませんか?

・言いたいことを我慢してしまう

・つい感情的にぶつかって後悔する

・「NO」と言えずに疲れてしまう

コミュニケーションに悩みを感じているなら、アサーション(自己主張の技術)が役に立つかもしれません。アサーションとは、自分の気持ちを正直に伝えつつ、相手も尊重するコミュニケーションのこと。

この記事では、心理学の視点からアサーションの意味をわかりやすく解説し、「ジャイアン・のび太・しずかちゃん」というドラえもんのキャラになぞらえて3つのタイプを楽しく学べます。

さらに、実践で役立つスキル(IメッセージやDESC法)や、トレーニング法、メリットと注意点も紹介します。

「自分も相手も大事にする伝え方」を知りたい方は、ぜひ最後まで読んでくださいね!

アサーションとは?意味をわかりやすく解説

アサーションの基本的な定義と役割

アサーション(Assertion)とは、自分の気持ちや意見を、正直かつ率直に、相手を尊重しながら伝える自己表現のことです。

英語の“assert”には「主張する」という意味がありますが、ここでいう主張は「押しつけ」ではなく、「伝える」という前向きなコミュニケーションを指します。

アサーションの大切なポイントは以下の3つです:

- 自分の気持ちや考えを抑え込まず、正直に伝える

- 相手の権利や気持ちも尊重する

- 対等な関係性を目指す

つまり、アサーションとは「自分のことも、相手のことも、どちらも大事にするコミュニケーション」なのです。

たとえば、友人に断りたい誘いがあったとき、「行きたくない」とただ突っぱねるのではなく、

「誘ってくれて嬉しいんだけど、今日は体調が良くないから行けないんだ」

と伝えるようなやり方がアサーティブな表現です。

このように、相手との関係を損なわずに自分の気持ちを表現できるのが、アサーションの強みです。

アサーティブ・コミュニケーションとの違い

アサーティブ・コミュニケーションは、アサーションの考え方を実際の会話ややりとりで応用する方法です。つまり、アサーションが「あり方(考え方)」だとすれば、アサーティブ・コミュニケーションは「やり方(技術)」といえます。

以下のように整理するとわかりやすいでしょう:

| 用語 | 意味 |

|---|---|

| アサーション | 自分も相手も尊重する、心の姿勢・権利意識 |

| アサーティブ・コミュニケーション | アサーションの考え方をもとに、具体的にどう伝えるかという技術 |

たとえば、「ノーと言うこと」に抵抗がある人も、アサーションの考えを理解したうえで、アサーティブ・コミュニケーションの技法(例:IメッセージやDESC法)を使えば、やさしく断ることができるようになります。

なぜ今アサーションが注目されているのか?

近年、アサーションが再び注目されている背景には、次のような社会的な変化があります。

- 職場でのハラスメント対策が求められている

- 学校教育やSST(ソーシャルスキルトレーニング)で「自分の気持ちを伝える力」が重要視されている

- SNSでの過剰な攻撃・受け身な態度が問題化している

- メンタルヘルスや自己肯定感の回復に役立つとされている

特に日本では、「察する文化」「空気を読むコミュニケーション」が強く根付いており、その反動として「言いたいことが言えない」「逆に強く言いすぎてしまう」といった悩みを抱える人が少なくありません。

そのような背景の中、「自分も相手も尊重する表現」ができるアサーションは、社会的にも個人の幸福度の面でも、大きな価値を持つようになっているのです。

アサーションの3つのタイプとは?

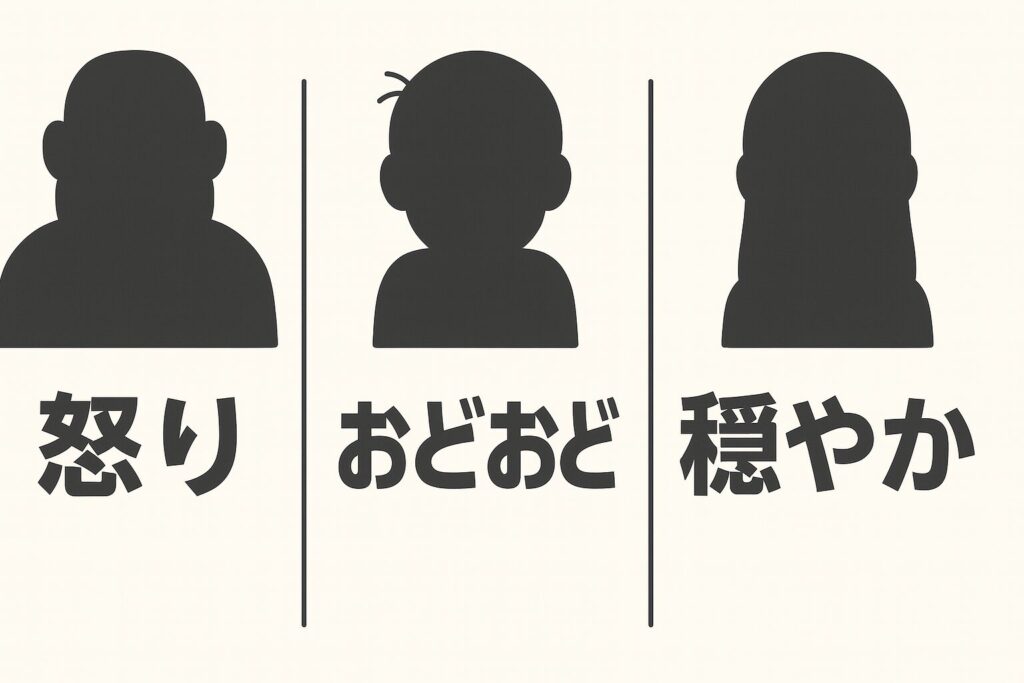

アサーションを学ぶうえで欠かせないのが、自己主張の3つのタイプです。

これは、人がどのように自分の気持ちや意見を表現しているかを大きく3つに分けて整理したものです。

- アグレッシブ(攻撃的)

- ノン・アサーティブ(非主張的)

- アサーティブ(主張的で対等)

自分や周囲の人が、どのタイプのコミュニケーションをとっているのかを知ることで、より良い関係づくりに役立てることができます。

アグレッシブ(攻撃的)タイプの特徴と心理背景

アグレッシブタイプは、自分の意見を強く主張しすぎて、相手を圧倒・支配してしまうコミュニケーションスタイルです。

特徴:

- 大きな声や強い口調で主張する

- 相手の話を遮る、否定する

- 威圧感や命令口調が多い

- 「自分が正しい」と思い込みやすい

心理背景:

- 自信過剰に見えて、実は不安や恐れの裏返しであることもあります

- 相手を支配しようとするのは、「自分が傷つくのを避けたい」という防衛反応である場合も

問題点:

- 一時的には主導権を握れても、信頼関係が築けず、孤立しやすくなる

- 周囲が萎縮し、本音を言いづらくなる

ノン・アサーティブ(非主張的)タイプの特徴と問題点

ノン・アサーティブタイプは、自分の意見や感情を抑えて、相手に合わせすぎてしまうタイプです。

特徴:

- 断れない、言いたいことを我慢する

- 自分の感情に気づきにくい、表現しづらい

- 「どうせ自分なんて…」と自己否定しがち

- 曖昧な表現が多く、誤解されやすい

心理背景:

- 幼少期に「わがまま言っちゃダメ」と育てられたり、人の目を気にする習慣が強いことが多い

- 他者との衝突を避けるあまり、自分の気持ちを押し殺す傾向がある

問題点:

- ストレスが溜まりやすく、後から不満や怒りとして噴き出す

- 「いい人だけど印象が薄い」「何を考えているか分からない」と思われやすい

アサーティブ(主張的)タイプの特徴と理想的な関係性

アサーティブタイプは、自分の意見や気持ちを率直に表現しながら、相手の立場や感情も尊重する理想的なスタイルです。

特徴:

- 自分の考えを、相手を傷つけずに伝えられる

- 「私はこう思う」とIメッセージで話す

- 適度な自己開示ができ、信頼されやすい

- 落ち着いたトーンと表情、聞く姿勢がある

心理背景:

- 自分の気持ちを大切にする一方で、相手の気持ちにも配慮できる「心の余裕」がある

- 自尊心と他者尊重のバランスが取れている

メリット:

- 人間関係が安定しやすく、誤解や対立が少ない

- お互いが「尊重されている」と感じられる、信頼関係のある対話ができる

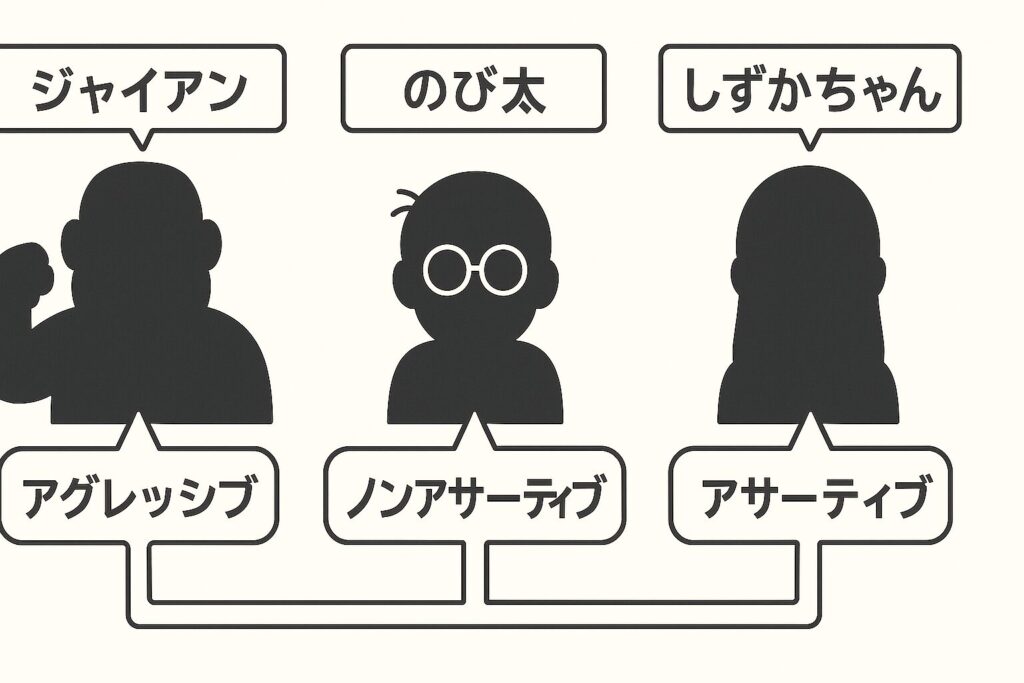

ドラえもんのキャラでアサーションタイプをイメージしよう

アサーションの3つのタイプ(アグレッシブ・ノンアサーティブ・アサーティブ)を理解するうえで、よく国民的アニメ『ドラえもん』の登場人物たちが例に挙げられます。

子どもから大人までイメージしやすく、実生活にも当てはめやすいので、ぜひ参考にしてみてください。

攻撃的な「ジャイアン」=アグレッシブ

ジャイアンは、大きな声で怒鳴り、他人の気持ちをおかまいなしに自分の欲求を押し通すキャラクターとして知られています。

- のび太のマンガを取り上げたり

- 無理やりリサイタルに付き合わせたり

- 「おれのものはおれのもの、おまえのものもおれのもの」などの名言(迷言)を残す

まさに、アグレッシブタイプの典型例です。

ただし、ジャイアンは完全な悪役ではありません。妹にはやさしく、仲間がピンチのときには正義感を見せるなど、人情味のある一面も。

このように、攻撃的な人も「すべてが悪い」のではなく、「表現の仕方」が未熟なだけの場合も多いのです。

受け身な「のび太」=ノン・アサーティブ

のび太は、自分の気持ちを素直に伝えるのが苦手で、すぐに諦めたり、我慢したりする傾向があります。

- 何か言い返したいけど言えない

- 困っても誰かに助けてもらおうとする

- 「どうせ僕なんか…」と自己否定的な口ぐせ

これはまさに、ノン・アサーティブ(非主張的)タイプの特徴です。

しかし、のび太は優しくて思いやりがある性格でもあります。感受性が豊かだからこそ、人の気持ちに敏感になり、傷つきやすい部分があるのです。

バランス型の「しずかちゃん」=アサーティブ

しずかちゃんは、自分の意見をはっきり伝えながらも、相手の気持ちをしっかり受け止める姿勢が印象的です。

たとえば、のび太に遊びに誘われても:

「今日はピアノのレッスンがあるの。でも、明日なら一緒に遊べるわ。」

この言い方は、

- 自分の都合をきちんと伝えつつ

- 相手の誘いを無下にせず

- 代替案も提示している

というアサーティブな自己表現の見本です。

自分を大切にしながら、相手の気持ちにも寄り添う。このバランス感覚が、しずかちゃんの魅力でもあり、理想的なアサーションの姿です。

3つのタイプの違いを比較してみよう

| タイプ | キャラクター | 主張の仕方 | 相手への配慮 | 結果・関係性 |

|---|---|---|---|---|

| アグレッシブ | ジャイアン | 強く押し通す | ほとんどなし | 相手が傷つき関係悪化しやすい |

| ノン・アサーティブ | のび太 | 言えずに我慢 | 相手優先 | 自分が苦しくなりやすい |

| アサーティブ | しずかちゃん | 正直かつ率直 | 相手も尊重 | お互いが気持ちよく納得できる |

このように、アサーションの3タイプをドラえもんのキャラでイメージすることで、「自分はどの傾向が強いか」「相手はどのタイプか」など、日常の人間関係にも応用しやすくなります。

心理学から見たアサーションの背景

アサーションという言葉は、「自己主張」と訳されることもありますが、単なる“主張”とは異なり、心理学に基づいた対人コミュニケーション理論のひとつです。

ここでは、アサーションがどのような理論に基づき、どのように発展してきたのかを紹介します。

アサーションはどんな心理理論に基づいているのか

アサーションの基本には、「人は誰もが尊重されるべき存在である」という人間尊重の考え方があります。

これは、臨床心理学や認知行動療法(CBT)の中で発展してきた理論です。

背景にある主な心理学的理論は以下の通り:

- 自己肯定感の理論(「私は大切な存在」と認める感覚)

- 行動療法(望ましい行動を練習し強化する)

- 認知行動療法(CBT)(思考のクセに気づき、柔軟な見方をする)

- 対人関係療法(IPT)(人間関係のパターンを見直す)

これらの理論をベースに、アサーションは「心のあり方+実践の技術」として確立されてきました。

マニュエル・J・スミスとアサーション権とは?

アサーションの普及に大きく貢献したのが、アメリカの心理学者マニュエル・J・スミス(Manuel J. Smith)です。

スミスは、アサーションを実践するには、「自分には主張する権利がある」という前提」が必要だと唱えました。

これが、次に紹介する「アサーション権」の考え方につながります。

「ノーと言う権利」など、10のアサーション権の概要

マニュエル・J・スミスが提示した「10のアサーション権(Assertive Rights)」は、以下のようなものです:

- 誰も、自分の行動・思考・感情は自分で決めることができて、しかも、自分が起こしているものである。だから、その結果が自分に及ぼす影響について責任を取ってよい。

- 誰も、自分の行ないたいことは、理由を言ったり、言い訳をしたりしないで行なってもよい。

- 誰も、他人の状況や問題を解決するために、もしも協力したいと考えればすればよいし、したくなければしなくてよい。

- 誰も、一度言ったからそれを変えてはいけないということはない。自分の気持ちが変わったら変えてよい。

- 誰も、間違いをしてもよい。そして、そのことに責任を取ってよい。

- 誰も、「私は知りません」と言うことができる。

- 誰も、他人の善意に応じる際に、自分独自の決断をしてよい。

- 誰も、決断するにあたって論理的でなくてもよい。

- 誰も、「分かりません」と言うことができる。

- 誰も、「私には感心がありません」と言うことができる。

これらは、「わがままになるための権利」ではなく、自分も相手も大切にする前提となる“心の支え”です。

例えば、「ノーと言う権利」を持っていると理解することで、無理な誘いや依頼を断る勇気が持てるようになります。

アサーションに役立つ基本スキル

アサーションは、考え方だけでなく実際の伝え方・スキルを身につけることで、より実践的に活かすことができます。

ここでは、日常でよく使われる2つの基本スキル(IメッセージとDESC法)と、アサーティブに生きるための心がけを紹介します。

Iメッセージとは?相手を責めない伝え方

Iメッセージとは、相手を責めるのではなく、「私は〜と感じた」という形で、自分の気持ちを主語にして伝える方法です。

例えば、こんな違いがあります:

- ❌「あなたっていつも遅れてくるよね!」(→責められている印象を与える)

- ✅「私は待っていると不安な気持ちになるんだ」(→自分の気持ちを正直に伝える)

このようにIメッセージを使うことで、相手に防御反応を起こさせずに、自分の本音を伝えることができます。

ポイント:

- 「私は〜と感じた」「私は〜を望んでいる」など、自分視点で話す

- 主語が「あなた」になっていないかを意識する

- 相手を評価せず、自分の感情・ニーズにフォーカスする

DESC法の使い方と例文

DESC法(デスク法)は、相手との対話をスムーズにするためのアサーション技法です。

4つのステップに分かれていて、状況に応じて整理して伝えるのに役立ちます。

DESCの構成:

- Describe(描写):状況を客観的に伝える

- Express(表現):自分の気持ちを率直に伝える

- Specify(提案):具体的にどうしてほしいかを伝える

- Choose(選択・結果):相手の対応による結果を伝える

例文(職場でのケース):

「今日のミーティングで、私の発言が途中で遮られました(D)。正直、少し傷つきました(E)。発言中は、最後まで話させてもらえるとありがたいです(S)。そうしてもらえれば、もっと積極的に意見が出せると思います(C)。」

このように段階を踏んで伝えることで、冷静で建設的なコミュニケーションが可能になります。

アサーションを支える日常的な心がけ

スキルだけではなく、日頃からの心がけや態度もアサーションには欠かせません。

以下のような姿勢を意識することで、自然とアサーティブな行動がしやすくなります:

- ✅ 自分の気持ちに正直になる練習をする

→「今、私は本当はどう感じている?」と自分に問いかけてみる - ✅ 相手の立場や感情にも想像を向ける

→「この人はどんな背景や感情でこう言っているんだろう?」 - ✅ 完璧に伝えることより、誠実に伝えることを目指す

→うまく言えなくても、率直さと敬意が伝われば十分です

アサーションは、「うまく話す技術」ではなく、自分も相手も大切にしようとする姿勢の延長線上にある表現です。

アサーショントレーニングとは?実践の第一歩

「アサーションは大切そうだけど、どうやって身につければいいの?」

そう感じる方のためにあるのが、アサーショントレーニング(Assertiveness Training)です。

これは心理学的に開発された実践的なトレーニングで、自分の気持ちや意見を率直に、適切に表現する力を高める方法です。

アサーションを練習する目的と効果

アサーショントレーニングの目的は、以下のようなバランスのとれた自己表現を身につけることです:

- 言いたいことを、攻撃的にならずに伝える

- 相手の意見を尊重しつつ、NOと言う勇気を持つ

- 感情を抑え込まずに、穏やかに表現する

トレーニングによる主な効果:

- ✔ 自己肯定感の向上

- ✔ 人間関係のストレス軽減

- ✔ 感情のコントロール力が高まる

- ✔ 伝えたいことを伝えられるようになる安心感

「わかってるけど、言えない…」という悩みを抱えている人にとって、アサーショントレーニングは現実的な行動変化の第一歩になります。

初心者向けロールプレイ・実践例

トレーニングでは、実際の場面を想定したロールプレイ(役割演技)がよく使われます。

たとえば以下のような状況を想定し、アグレッシブ → ノンアサーティブ → アサーティブの3パターンを練習してみると違いが明確になります。

例:友人から突然の誘いを断る場面

- ❌ アグレッシブ:「は?急に言われても困るんだけど!」

- ❌ ノンアサーティブ:「うん…わかった…(本当は断りたい)」

- ✅ アサーティブ:「誘ってくれて嬉しいんだけど、今日は予定があるから行けないの。次は早めに教えてくれると助かるな」

このように、「伝える内容」ではなく「伝え方」を意識して練習するのがポイントです。

学校・職場・カウンセリングでの活用事例

アサーショントレーニングは、実際にさまざまな現場で活用されています。

✔ 教育現場(小学校〜大学)

- 「いじめ防止」や「自己肯定感教育」の一環として

- 友達への断り方・頼み方・助けの求め方をロールプレイで練習

✔ 職場(ビジネス研修)

- ハラスメント防止や上司・部下間のコミュニケーション改善

- 意見の伝え方やフィードバックのやりとりに活用される

✔ 医療・福祉・カウンセリング現場

- 患者・利用者への対応で「穏やかだけど毅然とした態度」が求められる

- 不安や怒りをため込まない表現のトレーニングに最適

これらの現場では、「言いにくいことをどう言うか」「気まずくならずに断る方法」を身につける目的でアサーショントレーニングが導入されています。

アサーションのメリットとデメリット

アサーションは、「自分も相手も大切にする自己表現」として多くの場面で推奨されていますが、メリットだけでなく、注意すべき点や誤解されやすいリスクも存在します。

ここでは、実際にアサーションを実践することで得られる効果と、落とし穴になりがちなポイントを整理します。

人間関係や自己肯定感へのポジティブな影響

アサーティブに自己表現できるようになると、以下のような良い変化が期待できます。

✅ 人間関係がスムーズになる

- 「言えないストレス」や「言いすぎた後悔」が減る

- 相手との信頼関係が深まりやすくなる

- 誤解やすれ違いが起きにくくなる

✅ 自己肯定感が高まる

- 「ちゃんと伝えられた」という成功体験が積み重なる

- 「我慢せずに伝えていいんだ」と自分を許せるようになる

- 他人の評価に左右されにくくなり、自分軸が育つ

✅ 心の健康にも効果あり

- 感情を溜め込まず、適切に吐き出せるようになる

- 怒りや不安に振り回されにくくなる

- メンタルの安定に繋がりやすい

これらの効果は、日常生活だけでなく、仕事や家庭、人間関係全般において非常に大きな支えとなります。

やりすぎ注意!誤解されやすいアサーション

一方で、アサーションを「正直に何でも言えばいい」と勘違いすると、逆効果になることもあります。

⚠ 誤解されやすいケース:

- 自分の意見を言いすぎて「自己中心的」と思われる

- 相手の意見に配慮がなく「冷たい人」と受け取られる

- 表現がストレートすぎて「攻撃的」に感じられる

アサーションは、「自分の気持ちを伝えること」と「相手の感情への配慮」の両方があって初めて成立します。

例:

- ❌「そんなの興味ない」→ アサーティブに見えて無神経

- ✅「興味はあまりないけど、話してくれてありがとう」→ 相手を尊重しつつ自分を表現

表現のトーンやタイミングを誤ると、逆に人間関係がギクシャクする可能性もあるので注意が必要です。

シーンに応じた柔軟な使い分けが大切

アサーションを100%正解のように使おうとすると、かえって不自然になります。

大切なのは、「場面や相手に応じて、伝え方を調整する柔軟さ」です。

こんなときは意識的に使い分けを:

- ✔ 相手が怒っているとき → 少し受け身の態度で落ち着くのを待つ

- ✔ 相手が威圧的な場合 → 最初は距離をとり、状況が落ち着いたら伝える

- ✔ 緊急時や強い勧誘 → はっきり「ノー」と伝える(アグレッシブ寄りでもOK)

アサーションはいつも完璧な中間点を取る必要はありません。

むしろ、「アグレッシブ寄り」や「非主張的寄り」になることがあっても、「意識して選んでいる」ことが大切です。

まとめると:

アサーションは、うまく使えば人間関係やメンタルにとって強力な味方になりますが、万能ではありません。

「どう伝えるか」だけでなく、「どう受け止められるか」も意識することが、実践においての成功のポイントとなります。

まとめ:自分に合ったコミュニケーションのヒントを得よう

ここまで、アサーションの基本的な意味や3つのタイプ、実践方法や注意点まで解説してきました。

最後に大切なのは、「完璧なアサーティブを目指すこと」ではなく、少しずつ自分のスタイルを見つけていくことです。

この章では、自分に合ったアサーションの実践方法を見つけるためのヒントをお伝えします。

まずは「どのタイプか」を知ることから始めよう

第一歩は、自分がふだんどのような自己表現をしているかを客観的に振り返ることです。

自己チェックのポイント:

- 言いたいことを飲み込んでいないか?(ノン・アサーティブ)

- 怒りや強い口調で主張していないか?(アグレッシブ)

- 相手の意見も、自分の意見も尊重できているか?(アサーティブ)

ドラえもんでいうなら、あなたは「のび太」タイプ?「ジャイアン」タイプ?それとも「しずかちゃん」タイプ?

まずは自分の傾向を把握することで、「どう変えていきたいか」が見えてきます。

しずかちゃんのようなアサーティブさを目指して

しずかちゃんのような、落ち着いて思いやりのある伝え方は、まさにアサーティブの理想形です。

- 断るときも代替案を出す

- 自分の意見を率直に伝える

- 相手の気持ちを否定せずに受け止める

このような姿勢は、自分の軸を持ちながらも人に優しくできるという、信頼される人間関係のベースになります。

いきなりしずかちゃんのように振る舞うのは難しくても、

「少しだけ自分の本音を言ってみよう」

「相手の話を最後まで聞いてみよう」

という小さな実践の積み重ねが、やがて大きな変化になります。

無理なく実践できる第一歩とは?

アサーションは「訓練すればできるようになるスキル」です。

完璧にやろうとせず、まずは以下のような小さなチャレンジから始めてみましょう。

今日からできるアサーションの第一歩:

- ✅ 「ノー」と言いたい場面で、「今は難しいかもしれない」と伝えてみる

- ✅ Iメッセージを1日1回使ってみる(例:「私はこう感じた」)

- ✅ 相手の話を遮らず、最後まで聞いてから意見を伝える

- ✅ ドラえもんのキャラに例えて、自分や周囲のタイプを観察してみる

ポイントは、「やってみる」ことが自信につながるということ。

失敗しても大丈夫です。アサーティブに生きることは、「相手をコントロールすること」ではなく、自分を整え、伝える勇気を持つことなのです。