「どうして自分はこんな性格なんだろう?」

「人によって、同じ出来事でも感じ方や反応が違うのはなぜ?

こうした疑問を持ったことはありませんか?

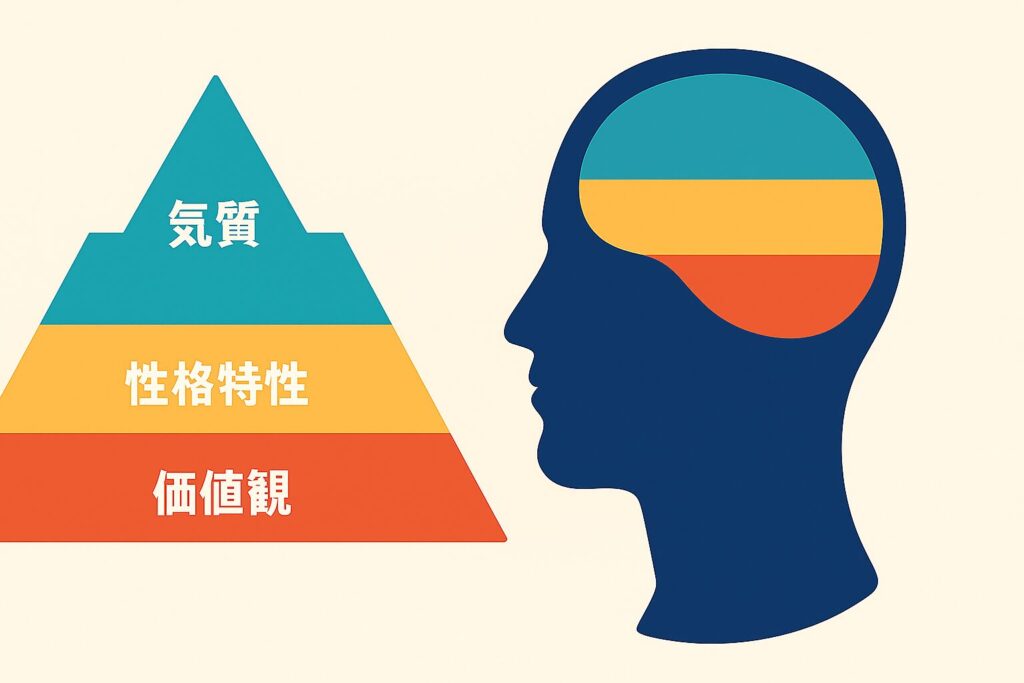

実は私たちの性格は、ただ一言で「性格」と片付けられるものではなく、

気質・性格特性・価値観という三つの層が積み重なってできています。

この記事では、パーソナリティ心理学の階層モデルを解説し、

それぞれの層がどんな意味を持ち、どのように関係し合っているのかを詳しくお伝えします。

「性格は変えられるのか?」という疑問や、

年齢を重ねると性格が丸くなる理由も、きっとクリアになるはずです。

読み終わる頃には、自分や周りの人の性格を、より深く理解できるようになるでしょう。

パーソナリティ心理学とは?意味と基本の考え方

パーソナリティ心理学が扱うテーマとは

パーソナリティ心理学とは、簡単に言うと「人それぞれの性格や行動の違いを研究する学問」です。

たとえば同じ出来事が起きても──

- 「落ち込む人」

- 「すぐ立ち直る人」

- 「怒り出す人」

がいるのはなぜでしょう?

その違いを科学的に解き明かそうとするのが、パーソナリティ心理学です。

この分野が扱うテーマはとても広く、たとえば以下のようなものがあります:

- 性格の特徴(どんな傾向があるか)

- 性格の原因(遺伝か環境か)

- 性格と行動・健康の関係(性格がストレスにどう影響するか)

- 性格の変化(変えられるのか、年齢でどう変わるか)

つまり「人ってなぜそんなふうに考えるの?行動するの?」という日常の疑問に答えてくれる学問です。

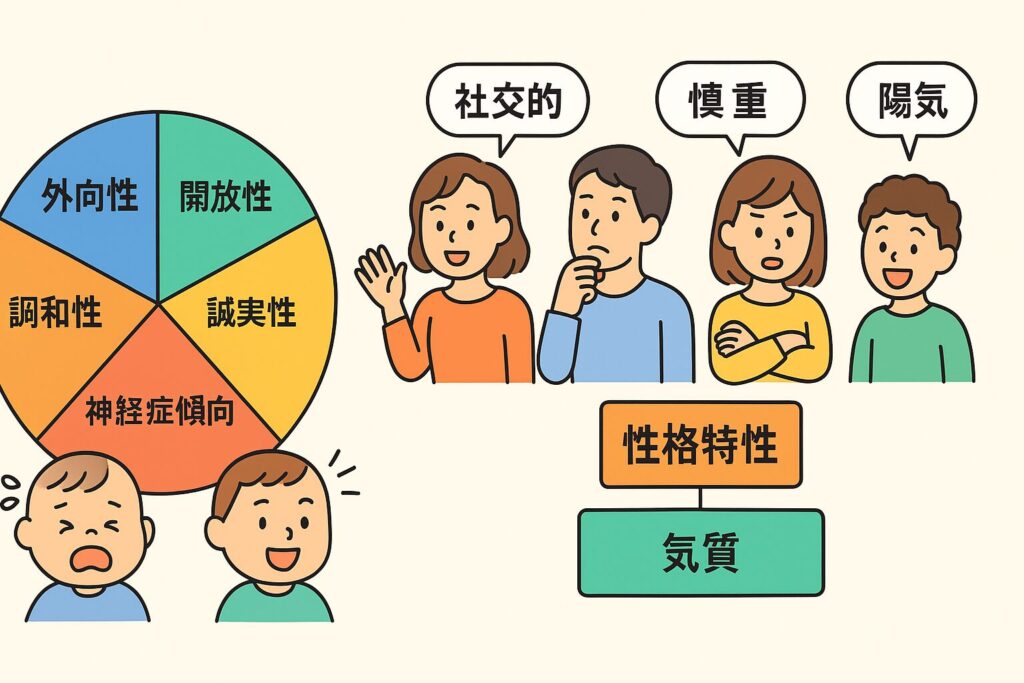

性格研究の代表的な理論(ビッグファイブ・アイゼンクなど)

パーソナリティ心理学にはいくつもの有名な理論があります。中でもよく名前が出るのが以下の二つです:

ビッグファイブ理論

これは人間の性格を5つの因子で説明しようという考え方です。5つとは:

- 外向性(社交的か、人と関わるのが好きか)

- 協調性(人に優しいか、協力的か)

- 誠実性(きちんとしているか、責任感があるか)

- 情緒安定性(感情の浮き沈みが少ないか)

- 開放性(新しいことが好きか、好奇心旺盛か)

「人の性格を大まかに知りたい」というときに、とても役立つ理論です。

アイゼンクの性格次元論

もうひとつ有名なのがハンス・アイゼンクの理論です。

彼は性格を以下の三つの軸で説明しました:

- 外向性/内向性

- 神経症傾向(不安になりやすいか)

- 精神病傾向(攻撃性や衝動性の強さ)

例えば、外向的で神経症傾向が高い人は「社交的だけど落ち込みやすい」という傾向が出やすい、という具合に使われます。

なぜパーソナリティ心理学が注目されるのか

パーソナリティ心理学が注目される理由は、とても実用的だからです。

- 自己理解

「自分はどういう性格なのか」「なぜストレスに弱いのか」がわかると、気持ちが楽になる人が多いです。 - 他者理解

「あの人はなんであんな反応をするんだろう?」という疑問にもヒントをくれます。 - 人間関係や仕事に活かせる

たとえばビジネスの場で、人の性格に合わせた接し方を工夫できればトラブルが減ります。 - 心理的問題の解決

不安、抑うつ、ストレスなどメンタルヘルスの問題にも、パーソナリティ心理学の知識が役立ちます。

パーソナリティの階層モデルとは?三層構造をわかりやすく解説

気質・性格特性・価値観とはそれぞれ何か

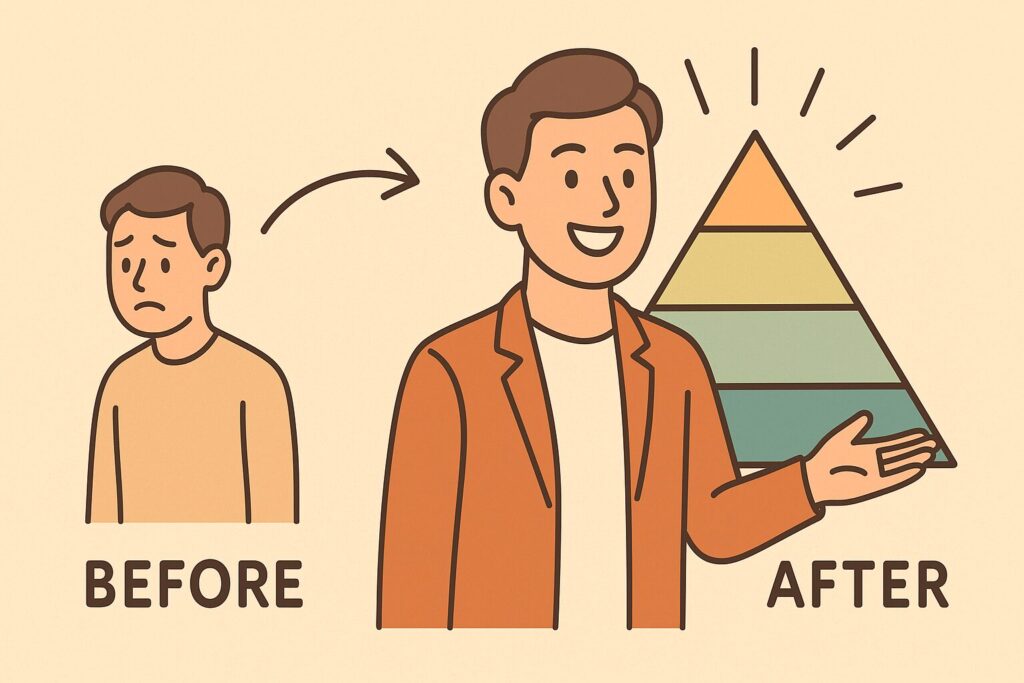

パーソナリティの階層モデルとは、性格を「層(レイヤー)」で捉える考え方です。

これは、人の性格を一枚岩のものではなく、いくつかの層が積み重なってできているとする理論です。

主に次の三層で説明されます:

① 気質(Temperament)

- 生まれつきの「反応の仕方」や「神経の敏感さ」など

- 赤ちゃんの頃から現れ、遺伝や脳の働きが関わる

- 例:

- 刺激に敏感ですぐ泣く赤ちゃん

- 活発で落ち着きがない子ども

気質は、人間でいえば性格の土台のようなものです。

② 性格特性(Traits)

- 気質に環境や経験が加わって作られる「行動の傾向」

- 「この人はいつもこうだな」と感じる特徴

- 例:

- 社交的

- 几帳面

- 内向的

ビッグファイブ理論などが、この層を説明しています。

③ 価値観・信念(Values / Beliefs)

- 「人は信じるべきか」「努力は報われるか」などの考え方や人生観

- 社会経験や教育、家庭環境で形成される

- 例:

- 「人間関係は大事にすべき」

- 「成功こそ人生の価値だ」

これは、行動や判断の「理由づけ」になる層で、最上位のレイヤーといえます。

どんな理論が階層モデルを支えているか(例:トレイト理論(特性論)、精神分析など)

階層モデルの考え方は、いくつかの心理学理論を土台にしています。

代表的なものを紹介します:

✅ トレイト理論(特性論)

- 人の性格は「特性(Trait)」の組み合わせでできているとする考え

- ビッグファイブ理論やキャッテルの16PFなどが有名

- 性格診断や心理テストでよく使われる

✅ 精神分析の構造論(フロイト)

- 人間の心を

- 本能(イド)

- 現実的判断(自我)

- 道徳や良心(超自我)

の三層構造で説明

この考え方も「人の心は多層構造でできている」という発想につながっています。

✅ アイゼンクの性格次元論

- 遺伝や脳の働きを重視

- 外向性、神経症傾向など「気質」と性格特性の関係を論じた

階層モデルで自分を理解するメリット

階層モデルを知ると、次のようなメリットがあります:

- 自分を客観的に見られる

「これは気質だから仕方ない」「これは価値観の問題だ」と切り分けて考えられる - 変えられる部分・変えにくい部分がわかる

- 気質は変えにくい

- 価値観や信念は変えやすい

- 性格特性は価値観を変えれば少しずつ変わる可能性あり

- 人間関係が楽になる

相手もまた気質・性格特性・価値観を持つ存在だと理解できると、衝突を避けやすい

例えば:

自分は人見知り → 気質が敏感で緊張しやすいから

↓

でも「人付き合いは悪いものじゃない」という価値観に変えれば、性格特性の行動も変わってくる

このように、自分の性格を分析しやすくなるのが階層モデルの魅力です。

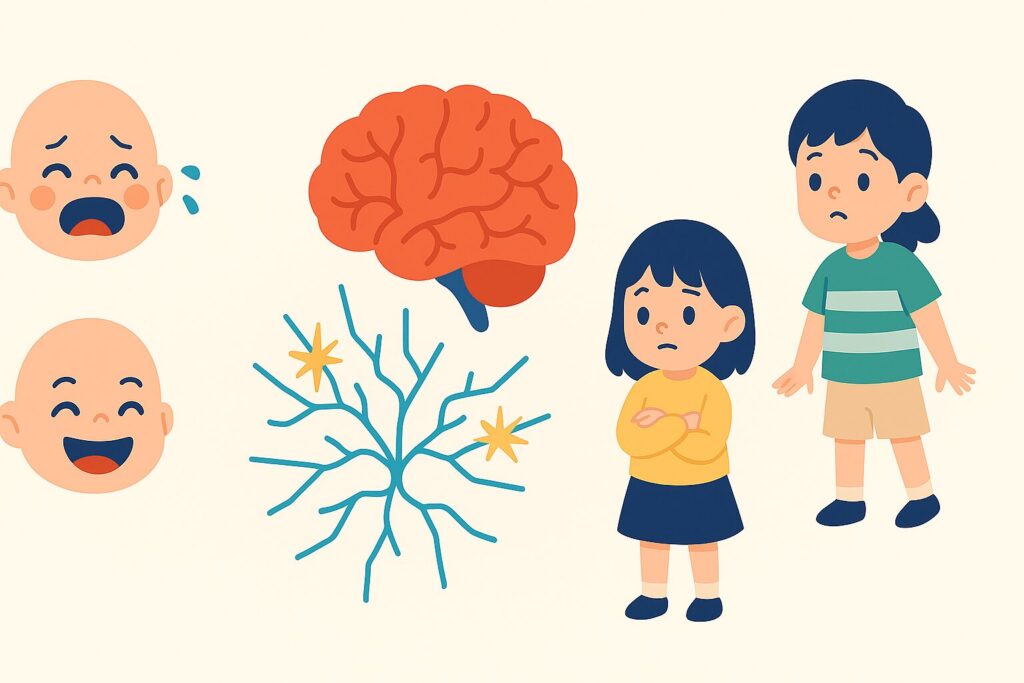

気質とは?生まれつきの性格の土台を知る

気質の特徴と代表的な例

気質(Temperament)とは、簡単に言うと「生まれつきの反応の仕方」のことです。

たとえば赤ちゃんを見ていると:

- すぐ泣く子

- 落ち着いて周りを見ている子

- 声や音にびっくりしやすい子

…など、同じ年齢でも反応がまるで違うことがありますよね。

このように、生まれたときから備わっている性質を気質と呼びます。

ポイントは以下のとおりです:

- 遺伝や脳の働きに強く影響される

- 人によって「刺激への敏感さ」「感情の強さ」が異なる

- 赤ちゃんの頃から観察できる

代表的な気質の例としては、次のようなものがあります:

- 刺激に敏感で音や光に驚きやすい

- 活動的でじっとしていられない

- 慎重で新しいことを怖がる

- 穏やかで感情の起伏が少ない

✅ トーマス&チェスの「気質の9つの特性」

心理学者トーマス&チェスは、子どもの気質を9つの特性で分類しています。

- 活動レベル(Activity Level)

→ 子どもの動きが活発か、おとなしいか

例:じっとしていられない vs. 落ち着いて座っていられる

- 規則性(Rhythmicity / Regularity)

→ 睡眠・食事・排泄など生活リズムが整っているかどうか

例:決まった時間に眠くなる vs. 不規則でバラバラ

- 接近・回避傾向(Approach / Withdrawal)

→ 新しい人・物・状況に積極的に近づくか、避けるか

例:初めての場でもすぐ遊ぶ vs. 慣れるまで時間がかかる

- 適応性(Adaptability)

→ 環境の変化にどれくらい早く慣れるか

例:引っ越し後すぐ友達を作る vs. 長く慣れない

- 反応の閾値(Threshold of Responsiveness)

→ 刺激にどれくらい敏感に反応するか

例:小さな音でも起きる vs. 大きな音でも平気

- 反応の強さ(Intensity of Reaction)

→ 喜怒哀楽など感情表現の強さ

例:大声で泣く・笑う vs. 表情が穏やかで静か

- 気分の質(Quality of Mood)

→ 機嫌が良いことが多いか、不機嫌がちか

例:いつもニコニコ vs. すぐ不機嫌になる

- 注意持続性(Attention Span)

→ 一つのことに集中していられる時間の長さ

例:絵本を長く読む vs. すぐ飽きる

- 気が散りやすさ(Distractibility)

→ 他の刺激で注意がそれやすいかどうか

例:周りの音で気が散る vs. 気にせず作業を続けられる

「これら9つの特性の組み合わせが、その子の『気質の個性』を形作ると説明されています。」

トーマス&チェスは、この特性をもとに子どもを「易しい子」「気難しい子」「ゆっくり型の子」などのタイプに分類する研究も行っています。

気質は変えられないのか?変わる可能性は?

ここで多くの人が気になるのが「気質は変えられるのか?」という点です。

✅ 結論から言うと:

- 気質そのものを劇的に変えるのは難しい

- しかし年齢や経験で、表に出る強さが和らぐことはある

例えば:

- 子どもの頃はとても恥ずかしがり屋(刺激に敏感)

- 大人になったら、経験を積んで「人前でも話せるようになった」

この場合、気質そのものが変わったわけではないけど、行動や見た目の反応が変わっただけなんです。

✅ なぜ気質は変わらないのか?

- 気質というのは、脳や神経系の「反応しやすさ」「敏感さ」など、生まれつきの体質的な部分です。

- 神経が敏感な人は、大人になっても基本的に刺激に強くはなりにくいんです。

つまり:

- 子どもの頃 → 人前で緊張しやすい、ドキドキする

- 大人になっても → 実は心臓はドキドキしている

✅ では、何が変わったのか?

変わったのは以下のような 「解釈」や「対処のスキル」 です。

例えば:

- 「緊張するのは悪いことじゃない」と考えられるようになった

- 人前で話す経験を重ねて「なんとかなる」と思えるようになった

- 緊張しても笑顔を作ったり、深呼吸できるようになった

だから、大人になると 同じ刺激(人前で話す)でも、心の中の解釈や行動の工夫によって、外から見た行動が変わる のです。

子どもの頃:

刺激に敏感 → 人前で赤面して何も話せない

大人:

刺激に敏感 → 内心はドキドキしてるけど、

- 「緊張しててもいいや」と思う

- 堂々と話すふりができる

- 終わってからすぐ立ち直れる

つまり:

- 気質は変わっていない(脳は刺激に敏感なまま)

- でも行動は変わる(対処法や考え方を身につけたから)

✅ 結論

- 大人になって行動が変わるのは、気質が変わったからではない

- 経験や考え方の変化で、行動を変えられるようになっただけ

- だから見た目は変わったように見えるけど、脳や神経の敏感さは残っている

この違いがわかると、自分を責めすぎずに「自分らしく対処する方法を探そう」という気持ちになれるのが、パーソナリティ心理学の素晴らしいところなんです!

「丸くなる」とは気質の変化なのか解釈の変化なのか

よく「歳をとると性格が丸くなる」と言われますよね。

これは、多くの場合、気質そのものが変わったわけではなく、解釈や対応の仕方が変わった結果です。

例えば:

- 若い頃は「失敗したら終わりだ」と思っていた人が

- 年齢を重ねて「失敗しても大丈夫」と思えるようになる

この変化は以下の要素が大きいです:

- 経験が増えて、同じ出来事にも慌てなくなる

- 人間関係で「他人も完璧じゃない」と思えるようになる

- 心の余裕が出てくる

つまり:

丸くなる = 気質が変わったのではなく、解釈や物事の受け止め方が変わったということ

まとめると:

- 気質は生まれつきで変わりにくい

- でも「どう捉えるか」「どう行動するか」は変えられる

- 丸くなるのは、解釈の変化の賜物!

性格特性とは?気質とどう違うのか

性格特性の定義と具体例(ビッグファイブなど)

性格特性(Traits)とは、簡単にいうと「その人らしい行動パターンや傾向」のことです。

例えば、こんなふうに言われることはありませんか?

- 「あの人は社交的だよね」

- 「几帳面で細かいところまで気がつく」

- 「落ち込みやすい性格かも」

これらはすべて、性格特性を表す言葉です。

つまり、「いつもこういう反応をする」という比較的安定した傾向を指します。

代表的な理論が、ビッグファイブ理論(Five Factor Model)です。

これは人の性格を5つの軸で説明します:

- 外向性(Extraversion)

社交的・活発・人といるのが好き - 協調性(Agreeableness)

思いやりがある・優しい・人と協力できる - 誠実性(Conscientiousness)

きちんとしている・責任感がある・計画的 - 情緒安定性(Neuroticism の低さ)

不安が少ない・感情が安定している - 開放性(Openness)

新しいことが好き・好奇心が強い・芸術的

例えば:

「私は外向性が高いけど、情緒安定性が低いかも」

という人は、社交的だけど感情の波が激しい傾向があるかもしれません。

ビッグファイブは性格診断や心理テストでもよく使われる、とても有名な理論です。

気質と性格特性の関係

ここでよく出てくる疑問が、「気質と性格特性ってどう違うの?」という点です。

簡単にまとめると:

- 気質 → 生まれつきの「反応の仕方」や神経系の特徴

- 例:刺激に敏感、慎重、活発

- 性格特性 → 気質に環境や経験が加わって作られる「行動の傾向」

- 例:社交的、几帳面、楽観的

つまり、性格特性は気質を土台にして育つもの。

例えば:

気質:刺激に敏感

↓

性格特性:人見知りしやすい

↓

価値観:人との距離は取った方が安心

こんなふうに、気質 → 性格特性 → 価値観 という順に積み重なっていくことが多いですが、実際には価値観が先に変わることで性格特性が変わるなど、影響し合うこともあります。

性格特性は変えられるのか?価値観との関連

ここで多くの人が知りたいのが、

「性格って変えられるの?」

という疑問ですよね。

✅ 結論としては:

- 気質は変わりにくい

- でも、性格特性は「価値観や信念」を変えることで変化する可能性がある

たとえば:

- 人見知りしやすい性格特性を持っている人が

- 「人と話すのも悪くない」と考えられるようになると

- 少しずつ人と接する行動が増える

もちろん、劇的に別人のようになるわけではありませんが、

- 「社交的になりたい」

- 「不安に振り回されない自分になりたい」

という目標に向かって行動を工夫することで、性格特性の出方を変えることは十分に可能です。

まとめると:

- 性格特性は気質より柔軟

- 価値観・信念を変えることで、行動の傾向が変わる可能性がある

- 自己理解を深めることで、より生きやすくなる

価値観・信念とは?性格特性とのつながり

価値観・信念の役割とは何か

価値観や信念とは、簡単に言うと「自分が大事だと思うこと」や「物事をどう見るか」という考え方です。

これは性格の中でも、特に人生観や行動の理由づけに深く関わる部分です。

例えば、以下のようなものが価値観・信念の例です:

- 「努力は必ず報われる」

- 「人を信じるべきだ」

- 「人付き合いはほどほどが一番」

- 「正直が何より大事」

- 「成功することが人生の価値だ」

こうした価値観や信念が、私たちの行動や選択に大きな影響を与えます。

例えば:

「人を信じるべき」という価値観が強い人は、人間関係で裏切られてもすぐには相手を疑わないかもしれません。

ポイント

- 気質や性格特性の上に築かれるもの

- 経験や環境によって大きく変わる可能性がある

- 自分の行動や生き方の「理由」になる

経験で価値観や信念はどう変わるか

価値観や信念は、生まれつきではなく、経験や環境の影響で形作られる部分です。

変わるきっかけは色々あります。例えば:

- 人間関係のトラブル

- 成功体験や失敗体験

- 読んだ本や映画

- カウンセリングや心理療法

- 人生の節目(進学、就職、結婚、離婚、病気など)

たとえば:

- 若い頃は「人に頼るのは弱いことだ」と思っていた人が

- 大きな病気を経験し、「人に助けを求めるのも大事だ」と価値観が変わる

また、心理療法の現場でも、信念の書き換えはとても重要なテーマです。

特に、認知行動療法(CBT)では

- 「本当にそうだろうか?」

- 「別の見方はないか?」

と、自分の信念を見直す練習を行います。

価値観を変えると性格特性は変わるのか?

ここがとても面白いポイントです。

✅ 結論

- 価値観を変えることで、性格特性の「出方」は変わる可能性がある

例えば:

- 気質:刺激に敏感で人見知りしやすい

- 性格特性:内向的で人付き合いを避ける

- 価値観:「人と関わるのは疲れるだけだ」

↓

もし価値観が

「人との交流も悪いことばかりじゃない」と変われば、

- 人付き合いを少しずつ試せるようになる

- 内向的でも「社交的な場面で頑張れる人」という印象に変わる

つまり、気質そのものは変わらなくても、

- 価値観や解釈が変わる → 行動が変わる → 周囲からの性格の印象が変わる

という流れが起こるのです。

まとめると:

- 価値観・信念は後天的で変わりやすい

- 経験や学びで価値観は変化する

- 価値観の変化は、性格特性の行動パターンに影響を与える

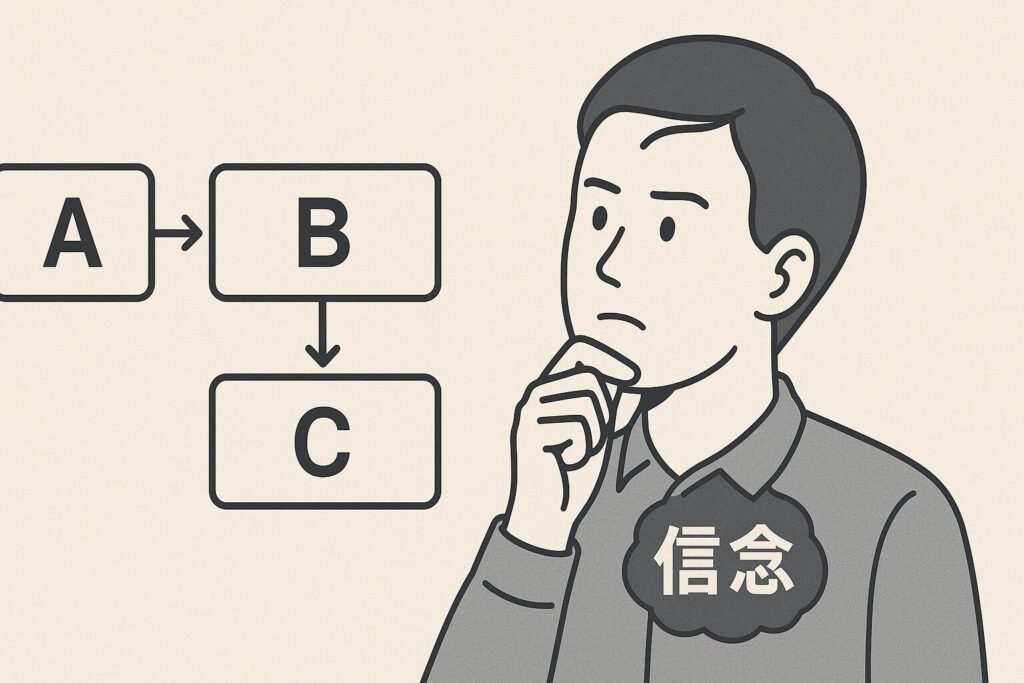

パーソナリティ心理学とABC理論のつながり

ABC理論とは何か?簡単に解説

パーソナリティ心理学を語るうえで欠かせないのが、ABC理論です。

これは、アメリカの心理学者アルバート・エリスが提唱した理論で、認知行動療法(CBT)の基本にもなっています。

ABC理論では、人がストレスを感じたり落ち込んだりするのは、出来事そのものが原因ではなく、その解釈(信念)が原因だと考えます。

具体的には次のような流れです:

- A(Activating Event)= 出来事

- 例:上司に注意された

- B(Belief)= 信念・考え方

- 例:「自分はダメな人間だ」「上司に嫌われたに違いない」

- C(Consequence)= 結果(感情や行動)

- 例:落ち込む、やる気が出ない、人を避ける

多くの人は

A(出来事)→ C(感情・行動)

だと思いがちですが、

実際は

A → B → C

という順番なんですね。

信念(B)が性格特性や感情に与える影響

ここでポイントになるのが、B(信念)の部分です。

人はそれぞれ、以下のような「思い込み」や「信念」を持っています:

- 「失敗したら人生終わりだ」

- 「人に嫌われたら生きていけない」

- 「努力しない人は価値がない」

こうした信念が強いと、出来事が起きたときに感情や行動が激しく反応しやすくなります。

例えば:

A:友達にLINEを無視された

B:「私は嫌われたに違いない」

C:落ち込む、引きこもる

もしBが変われば:

B:「忙しくて返事できないだけかも」

C:落ち込まずに過ごせる

ここで大事なのは、

- 気質が敏感な人 → ネガティブな信念を持ちやすい

- 信念がネガティブだと → 性格特性(不安が強い、避けがち)が強化される

という点です。

解釈を変えることで感情は変わるのか?

結論から言うと、解釈を変えれば感情は変わる可能性が高いです。

これがABC理論の大きな強みです。

たとえば:

- 「失敗は人生の終わりだ」という信念を

- 「失敗は学びのチャンスだ」と変える

こうした解釈の転換ができると、以下のように結果も変わります:

- 同じ失敗をしても、落ち込まずに次の行動ができる

- 人間関係のトラブルも「自分が全部悪いわけじゃない」と思える

- 不安が減り、自分に優しくなれる

ただし重要なのは、

- 気質が敏感だと、どうしてもネガティブな考えが浮かびやすい

- それでも「考え方を変える練習」を繰り返すことで、感情の波を穏やかにすることはできる

という点です。

まとめると:

- 出来事そのものより「解釈」が感情を決める

- 信念(B)を書き換えれば、性格特性の出方や感情も変わりうる

- 気質は変わりにくくても、解釈を変える工夫はできる

パーソナリティ心理学の「階層モデル」でいうと、

気質 → 性格特性 → 価値観・信念

この最上位にある「価値観・信念(B)」を変えることが、性格や感情をより生きやすくする大きなポイントなのです。

まとめ|パーソナリティ心理学を自己理解や生き方に活かす方法

自分の気質を知るメリット

まず大事なのは、自分の気質を知ることです。

なぜかというと、気質は変えにくい「自分の土台」だからです。

自分の気質を理解していないと、こんなことが起きがちです:

- 「どうして自分ばかり疲れやすいんだろう」

- 「なぜ些細なことで落ち込むんだろう」

- 「みんな平気なのに、自分は不安ばかり感じる」

でも、自分の気質を知ると:

✅ 「これは生まれつきの反応だから仕方ない」と思える

✅ 必要以上に自分を責めなくなる

✅ 対処の工夫ができるようになる

例えば:

刺激に敏感な気質を持つ人なら

→ 静かな環境を作る

→ 予定を詰め込みすぎない

といった工夫ができます。

気質は「弱点」ではなく、個性や強みでもあるんです。

敏感な人は、人の気持ちに気づける繊細さも持っています。

まずは、自分がどんな傾向を持っているかを知ることが、自己理解の第一歩です。

性格特性を変えたいときにできること

次に気になるのが、

「性格を変えたいけど、どうしたらいいの?」

という疑問ですよね。

結論から言うと、性格特性は少しずつ変えられます。

その鍵になるのが、価値観や信念を見直すことです。

具体的なステップとしては:

① 自分の思い込みを言葉にする

- 例:「人に嫌われたら終わりだ」

② 本当にそうか問いかける

- 「嫌われたら人生終わりなのか?」

- 「過去に嫌われたけど、乗り越えたことはなかった?」

③ 別の考え方を探す

- 「嫌われることもあるけど、全員には好かれなくていい」

- 「大事にしてくれる人もいる」

④ 小さな行動を試す

- 苦手な場面で、いつもと少し違う行動をしてみる

- 例:無理に話しかけなくても、笑顔でうなずくだけ試してみる

自己理解を深めるための心理学的アプローチ

パーソナリティ心理学には、自己理解に役立つさまざまなツールや考え方があります。

おすすめのアプローチをいくつかご紹介します:

✅ 性格診断を活用する

- ビッグファイブ診断

- MBTI

- エニアグラム

診断結果を鵜呑みにするのではなく、自分の傾向を客観的に知るためのヒントにすると良いでしょう。

✅ ABC理論で自分の考え方を見直す

- 「私はなぜこんなに落ち込みやすいのか?」

- 「何を信じて、こう感じているのか?」

こう問いかけるだけでも、心の整理が進みます。

✅ 日記やメモに感情を書き出す

- 今日どんなことがあったか

- それをどう感じたか

- どんな考えが浮かんだか

書き出すことで、気質・性格特性・価値観のつながりが見えてきます。

✅ カウンセリングやコーチングを活用する

- 専門家と一緒に考えることで、自分一人では気づきにくい価値観に気づけることも。

自分の性格は一生変わらないものではありません。

気質という土台は残っていても、解釈や行動の幅を広げることで、より自分らしく生きやすくなるのがパーソナリティ心理学の素晴らしさです。

まとめると:

- 気質を知ると自己理解が進む

- 性格特性は小さな行動の変化で変わる可能性がある

- 心理学の知識を活かせば、より生きやすい自分になれる

今日から少しずつ、自分らしい生き方を見つけてみてくださいね。