「ネガティブ思考をやめたいのに、頭の中で不安ばかりがグルグル回ってしまう…」

そんな悩みを抱えていませんか?

人間の脳は、危険を避けるためにネガティブに傾きやすい仕組みがあります。

だからといって、いつも最悪を想像し続けていては、心も疲れてしまいますよね。

この記事では、ネガティブ思考をやめられない根本的な原因を、脳や心の仕組みから解説します。

さらに、ネガティブ思考に振り回されず、行動できる自分になるための具体的な方法も紹介します。

読むことで、

「ネガティブ思考が出るのは当然なんだ」と受け止めながら、

無理に消そうとせず、うまく付き合うヒントがきっと見つかります。

心を軽くしたい方は、ぜひ最後まで読んでみてくださいね!

ネガティブ思考をやめられない本当の理由とは?脳と心の仕組みを解説

「ネガティブ思考をやめたい!」と思っているのに、どうしてもやめられない…。

そんな自分に「弱いな」と責めたくなる方も多いのではないでしょうか。

でも実は、ネガティブ思考が浮かぶのは、脳の仕組みや心のクセが原因なんです。

ここでは、初心者の方でもわかるように、ネガティブ思考を生み出す脳と心のしくみを解説します。

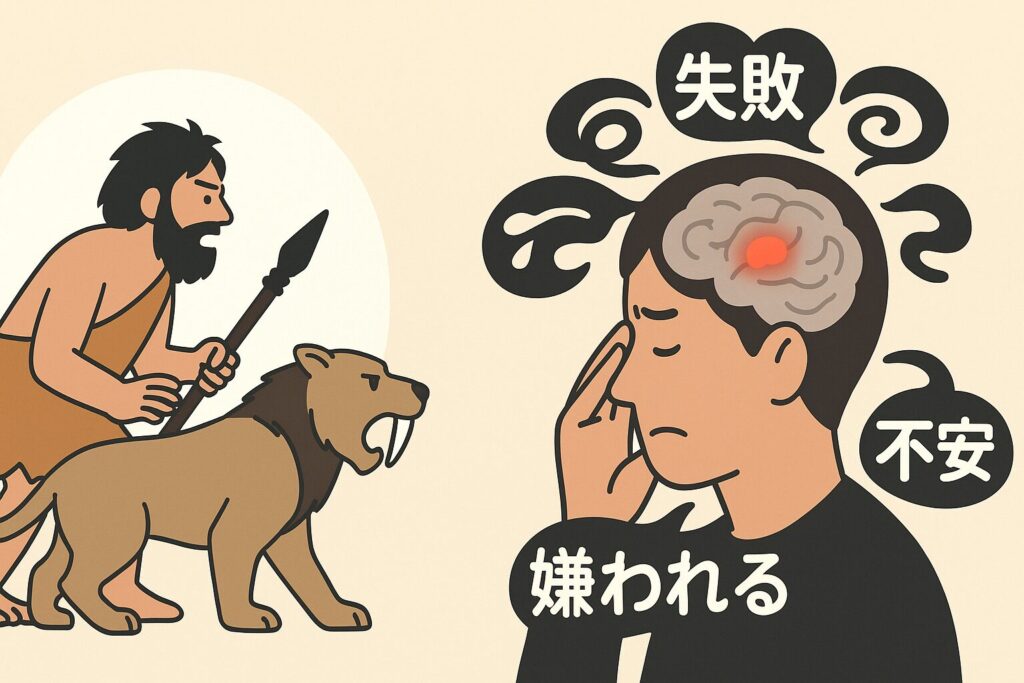

ネガティブ思考は脳の防衛本能だった

そもそも、ネガティブ思考は 脳の防衛本能 から来ています。

人間は太古の昔から、生き延びるために危険を察知する必要がありました。

例えば「茂みがガサッと揺れた」とき、楽観的に「風かな?」と思う人よりも、「獣がいるかもしれない!」と恐れる人の方が生き延びやすかったんです。

つまり、ネガティブに考えるのは 命を守るための仕組み であり、人間にとって自然な反応なのです。

ネガティビティバイアスがネガティブを増幅する仕組み

人間には「ネガティビティバイアス」という脳のクセがあります。

これは、ポジティブな情報よりネガティブな情報を強く記憶しやすい傾向 のこと。

たとえば、SNSで10人に褒められても、たった1人の批判コメントがずっと頭に残ってしまう…そんな経験はありませんか?

脳は悪い情報を記憶する方が「次の危険を避ける」ために有利だと判断するため、ネガティブ情報に敏感に反応するのです。

自我の防衛と「守りすぎ」がネガティブを生む理由

さらに、ネガティブ思考を加速させるのが 自我の防衛本能 です。

人間は「失敗したくない」「人から良く思われたい」という気持ちが強い生き物です。

そのため、過剰に自分を守ろうとすると、次のような考えが湧きます。

- 「失敗したらどうしよう」

- 「嫌われたらどうしよう」

- 「自分には無理なんじゃないか」

こうした 守りの意識が、かえってネガティブ思考を強める原因 になっています。

認知の歪みが思考を極端にするワケ

ネガティブ思考には、脳のクセだけでなく 認知の歪み(ゆがみ) も大きく関わっています。

認知の歪みとは、物事を極端に解釈してしまう思考のクセのことです。代表的なのは以下のようなものです。

- 白黒思考

「成功か失敗か」「できるかダメか」と極端に考える - 過度の一般化

一度の失敗を「自分はいつもダメだ」と決めつける - 個人化

何でも自分のせいにしてしまう

こうしたクセがあると、ちょっとした失敗でも「自分はダメだ」と思い込み、ネガティブ思考が深まってしまいます。

不確実性への不安が未来を最悪に見せる

人は「わからないこと」に対して強い不安を感じます。

未来は常に不確実です。だから脳は「最悪の事態」を想定し、

- 「もし〇〇が起きたらどうしよう」

- 「きっと失敗するに決まってる」

と考え続けてしまいます。

これは脳が「備えよう」としている証拠ですが、その不安が過剰になると、現実以上に未来を悲観的に見てしまう のです。

◆ まとめ

つまり、ネガティブ思考は

- 脳の防衛本能

- ネガティヴィティ・バイアス

- 自我の防衛本能

- 認知の歪み

- 不確実性への不安

これらが複雑に絡み合うことで生まれています。

「自分を大切にしろ」が逆効果?守りに入るとネガティブが強まる理由

「自分を大切にしよう」「無理しないことが大事」

よく聞くアドバイスですよね。

もちろんこれは大切なことです。

しかし、実は 「自分を大切にしすぎる」ことで、逆にネガティブ思考を強めてしまうケース があるんです。

ここではその理由を解説します。

自分を大切にしすぎると行動が縮こまる

「自分を大切にする」という言葉を聞くと、多くの人は

- 傷つかないようにする

- 恥をかかないようにする

- 疲れないようにする

と考えがちです。

もちろん、体調や心を守るのは大事です。

しかし、守ることばかり優先すると、行動がどんどん縮こまってしまうのです。

たとえば:

- 「失敗するかもしれないから挑戦しない」

- 「嫌われたくないから意見を言わない」

こうして行動範囲が狭くなるほど、不安やネガティブな思考が増えてしまうのです。

そんな中で思い出すのが、福本伸行の漫画『賭博黙示録カイジ』に登場する兵藤会長の言葉です。

「命はもっと・・・粗末に扱うべきなのだっ・・・! 命は・・・生命は・・・・・・丁寧に扱いすぎると澱み腐る・・・最近の連中は みんなもうやりすぎ・・・・・・自分を大切にしすぎ・・・その結果・・・機会をつかめず・・・ズルズル後退しながら・・・・腐っていくのだ・・・・!」

このセリフは極論すぎるとは思いますが、一理あるとも感じます。

「自分を大切にしすぎるあまり、挑戦や行動を避けてしまい、結果としてチャンスを失い、状況が悪化していく」という側面は確かにあると思うのです。

大切なのは「自分を大事にする」ことと「恐れずに行動する」ことのバランスではないでしょうか。

守りに入るとネガティブ予測が止まらない

守りに入る人は、頭の中でいつもこう考えます。

- 「もし失敗したら…」

- 「もし嫌われたら…」

- 「もし大変なことになったら…」

これは脳が「未来を予測して備えよう」としている正常な働きです。

しかし、守りに入るほど、未来を最悪に想像するクセが強くなるのです。

結果、行動できずに悶々とする…

そんな悪循環に陥ってしまいます。

「失敗したくない」が不安を増幅させるメカニズム

多くの人が抱えるのが

「失敗したくない」

という強い気持ちです。

これは「自分を大切にしたい」という気持ちの裏返しでもあります。

でも、この気持ちが強すぎると

- ミスが許せない

- 完璧にやらなければならない

- 人に笑われたくない

と考えるようになり、行動へのハードルがどんどん高くなるのです。

行動できないと自信がつかず、さらにネガティブ思考が増幅します。

自分にこだわりすぎることのリスク

「自分を大切にする」ことは素晴らしいことです。

ただ、度を超えると 自分への執着 になってしまいます。

たとえば:

- 「自分はこういう人間でありたい」

- 「他人にこう思われたい」

という理想像に固執しすぎると、それを崩す出来事が起きるたびに

「こんなはずじゃなかった」

と苦しみます。

自我にこだわりすぎると、柔軟に物事を受け入れられなくなり、ネガティブ思考が強まるのです。

守りすぎないことが本当の意味で自分を大切にすること

ここで大切なのは、

「自分を大切にする=自分を守りすぎること」ではない

ということです。

本当の意味で自分を大切にするとは、

- 傷つくこともあると認める

- 恥をかく経験も成長の一部だと考える

- 行動する自分を信じる

という姿勢です。

◆ まとめ

「自分を大切にしよう」という言葉はとても大切ですが、行き過ぎると守りに入りすぎてしまい、かえってネガティブ思考を強めることがあります。

守りすぎず、時には挑戦する勇気を持つことが、本当の意味で自分を大切にすることにつながります。

参考書籍

自分にこだわらない考え方のコツが学べます。

ネガティブ思考に支配されないためのセルフイメージの作り方

ネガティブ思考をやめたい人にとって、実はとても大事なのが

「セルフイメージ」

です。

セルフイメージとは

「自分はこういう人間だ」

という自分自身のイメージのこと。

これがネガティブなままだと、どんなに考え方を変えようとしても、また元に戻ってしまうんです。

ここでは、ネガティブ思考に支配されないための 新しいセルフイメージの作り方 をご紹介します。

自我にこだわるよりもセルフイメージにこだわる

ここではまず、「自我」と「セルフイメージ」の違いを整理して説明します。

自我とは何か

- 「自我」は、心理学や哲学でよく使われる言葉です。

- 簡単に言うと「今この瞬間の自分の感覚や意識」のこと。

- 「自分が自分だと感じる主体」「自分という存在の核」ともいえます。

- たとえば:

- 「恥ずかしいと感じる自分」

- 「怒っている自分」

- 「寂しいと感じる自分」

→ 点(ピンポイントの意識・感情) のように、その瞬間ごとの感情や反応を表す側面が強いです。

セルフイメージとは何か

- セルフイメージは「自分に対して抱いているイメージ・物語」です。

- 過去の経験、他人の評価、価値観などをもとに作られた「自分像」です。

- たとえば:

- 「自分は人見知りだ」

- 「自分は挑戦するタイプだ」

- 「自分は努力家だと思う」

→ 線(時間をまたぐ物語) のように、過去・現在・未来をつなぐストーリーとして存在します。

自我とセルフイメージの違い

| 項目 | 自我 | セルフイメージ |

|---|---|---|

| 性質 | 瞬間ごとの意識・感情 | 長期的な自己イメージ |

| 時間軸 | 「点」的 | 「線」的 |

| 構成要素 | 感情、反応、感覚 | 経験、記憶、価値観、解釈 |

| 例 | 「今、恥ずかしい」 | 「自分は恥ずかしがり屋だ」 |

どうこだわるべきか?

- 自我にこだわりすぎると「その瞬間の感情」に振り回されやすくなります。

- 例)「怖いから行動しない」

- セルフイメージにこだわると「物語の中の自分」として行動を選びやすくなります。

- 例)「自分は挑戦する人間だから、怖いけど一歩踏み出そう」

つまり、自我という「点」ではなく、セルフイメージという「線」で自分を考える方が、人生を自分らしくデザインしやすいのです。

自分を「物語の主人公」として描く

まず大事なのは、

「自分を物語の主人公として描く」

という視点です。

ネガティブ思考が強いとき、人は

- 「自分はダメだ」

- 「自分には価値がない」

と、自分を物語の脇役や失敗者のように感じがちです。

しかし、自分を

「物語の主人公」

だと考えると、

- 失敗もストーリーの一部

- 苦しい場面も成長の伏線

- 未来は書き換え可能

という視点を持てます。

これだけで、ネガティブ思考の苦しさが少し軽くなるのです。

ナラティヴ・セラピーが示す思考の切り替え

心理療法のひとつに

ナラティヴ・セラピー

という考え方があります。

ナラティヴとは「物語」という意味。

ナラティヴ・セラピーでは

- 問題=自分そのもの

ではなく - 問題=自分の物語の一部

と捉えます。

例えば:

- 「私はネガティブな人間だ」 → 「今はネガティブな物語の章にいるだけ」

と考えるのです。

物語はいつでも書き換えられるもの。

ネガティブ思考を

「ストーリーの一部」

と見れば、人生の見え方が大きく変わります。

「逆境を乗り越える自分」というセルフイメージ

ネガティブ思考を弱めるためには、

「逆境を乗り越える自分」

というセルフイメージを持つのがおすすめです。

人は失敗や苦しみを「自分はダメだから」と捉えがちですが、

- 「逆境があったからこそ成長できた」

- 「大変だった経験が、今の自分を作った」

と考え直すだけで、過去の意味が変わります。

実際、多くの著名人も

「あのときの失敗があったから今がある」

と言っていますよね。

自分も

「困難を乗り越える主人公」

だと思うだけで、ネガティブ思考の支配力が弱まります。

固定的な自我より柔軟な自己物語を持つ

ネガティブ思考に陥りやすい人の特徴は、

「自分はこういう人間だ」

と決めつけすぎることです。

たとえば:

- 「自分は臆病な人間だ」

- 「自分は人に嫌われやすい」

でも、人間は状況によっていくらでも変われます。

大切なのは、

「変わってもいい」「物語は書き換えられる」

という柔軟な自己物語を持つことです。

- 「過去は変えられないが、未来の物語は自分で書ける」

この感覚があると、ネガティブ思考に支配されなくなります。

小さな成功体験を積み重ねる重要性

最後に、とても大事なのが

「小さな成功体験を積むこと」

です。

どんなにポジティブに考えても、現実に「うまくいった」という体験がないと、自分を信じるのは難しいもの。

例えば:

- 挨拶が苦手 → 目を見て「おはよう」と言ってみる

- ネガティブな考えを書き出す → 少し冷静になれたと感じる

こうした小さな成功を

「自分の物語の1ページ」

として記録していくことが大切です。

積み重ねることで

- 「自分はやれるかも」

- 「過去より進歩している」

というセルフイメージが作られます。

◆ まとめ

ネガティブ思考に支配されないためには、

- 自分を物語の主人公と捉える

- ナラティヴ・セラピーの発想で物語を書き換える

- 逆境を乗り越える自分を信じる

- 固定的な自我を手放し、柔軟に考える

- 小さな成功体験を積み重ねる

これらがとても重要です。

ネガティブ思考をやめるための根本的な考え方とは?

ここまで読んでくださった方は、

「けど、実際にネガティブ思考がはじまったらどうしたらいいの?」

と思うのではないでしょうか?

ポジティブなセルフイメージを持つことで、ネガティブ思考は減りますが、ゼロにはなりません。

実際にネガティブ思考がはじまった場合、ネガティブ思考をなくそうと必死になるほど、逆に苦しくなることが多いんです。

ここでは、ネガティブ思考を手放すための 根本的な考え方 を解説します!

ネガティブ思考をゼロにするのは不可能

まず大前提として知っておいてほしいのは、

「ネガティブ思考をゼロにするのは不可能」

ということです。

ネガティブ思考は、脳の防衛本能です。

完全になくそうとするのは、人間の仕組みに逆らうこと。

むしろ、「ネガティブ思考が出るのは当たり前」と思えた方が気が楽になります。

大事なのは、ネガティブ思考に支配されないこと なのです。

距離を置くことで支配されない方法

では、ネガティブ思考に支配されないためにはどうすればいいのでしょう?

答えは、思考に距離を置くこと です。

例えば、

- 「どうせ自分はダメだ」と思ったとき

→ 「あ、今そう考えている自分がいるな」と気づくだけでもOK。

このように、自分の考えを「事実」と思い込まずに、

「ただ浮かんだ思考にすぎない」

と眺める感覚を持つことが大事です。

これを心理学では メタ認知 と呼びます。

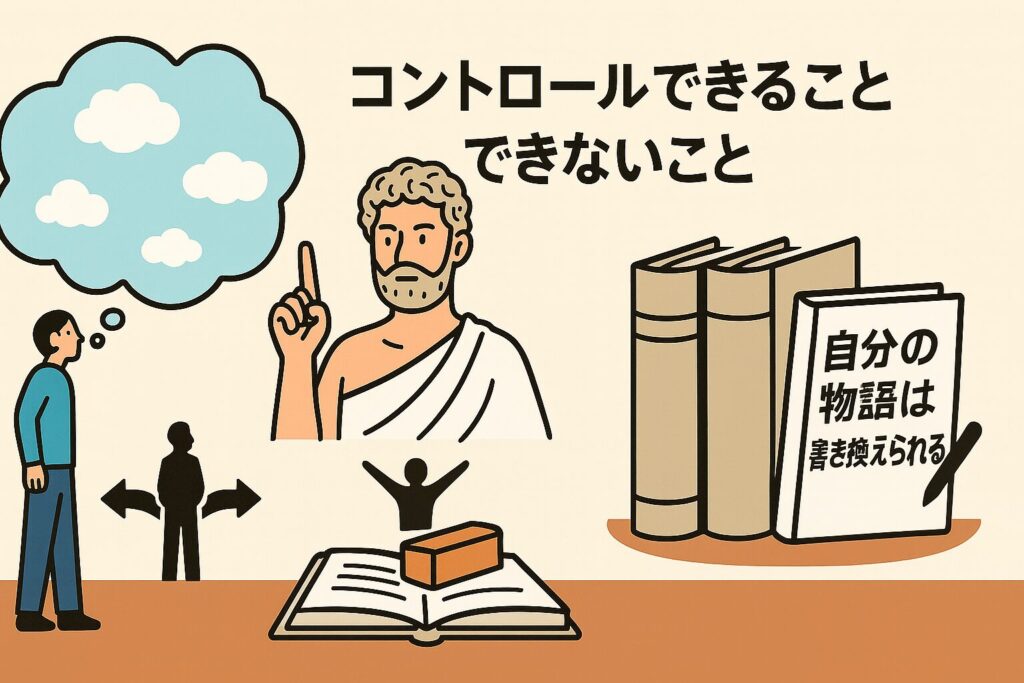

「自分の物語」を書き換える発想

ネガティブ思考に振り回されないためには、「自分の物語を書き換える」 という考え方もとても有効です。

人は「自分とはこういう人間だ」というストーリーを無意識に持っています。

例えば、

- 「自分はいつも失敗ばかりする人間だ」

- 「自分は人に嫌われる存在だ」

こうした物語に縛られている限り、ネガティブ思考はなくなりません。

だからこそ、

「自分は逆境を乗り越えて成長する主人公だ」

という物語に書き換えてみる。

これが、ナラティヴ・セラピーという心理療法でも使われる方法です。

守りではなく挑戦する自分を信じる

もうひとつ大事なのは、

「守りに入るより、挑戦する自分を信じること」

です。

ネガティブ思考が強い人は、

- 傷つきたくない

- 失敗したくない

- 恥をかきたくない

と、どうしても守りに入ってしまいます。

でも本当の意味で自分を大切にするとは、

- 傷ついても、また立ち直れる

- 失敗しても、自分には価値がある

と信じること。

その方が、結果的にネガティブ思考に振り回されなくなります。

ストア哲学に学ぶ「コントロールできること」とは

古代ローマの哲学者エピクテトスはこう言いました。

「自分でコントロールできるものと、できないものを区別せよ」

ネガティブ思考をやめたい人にとって、これは非常に大切な考え方です。

例えば、

- 天気

- 他人の感情

- 過去の出来事

これらは自分ではどうにもできません。

でも、

- 自分がどんな行動を取るか

- どんな考え方を選ぶか

これは自分でコントロールできます。

だからこそ、

「自分が変えられることに意識を向ける」

というのが、ネガティブ思考から自由になる大きなポイントなのです。

◆ まとめ

ネガティブ思考をやめるために大切なのは、

- ネガティブ思考を完全にゼロにしようとしないこと

- 思考に距離を置くこと

- 自分の物語を書き換えること

- 守りではなく挑戦する勇気を持つこと

- コントロールできることに集中すること

これらを意識するだけで、ネガティブ思考に支配されにくくなります。

具体的にネガティブ思考をやめる5つの実践方法

具体的にネガティブ思考をやめる5つの実践方法

ここまで読んでくださったあなたは、きっとこう思っているはずです。

「考え方は分かったけど、結局具体的に、どうすればネガティブ思考をやめられるの?」

ここからは、実際に日常で試せる5つの具体的な方法 をご紹介します。

どれも初心者でもすぐに実践できるものばかりなので、ぜひ気軽に試してみてください。

頭の中のネガティブを書き出す

まず一番おすすめなのが、頭の中のネガティブを書き出すこと です。

ネガティブ思考は、頭の中でグルグル回り続けるとどんどん大きく膨らんでしまいます。

しかし紙に書き出すと、「ただの言葉」に見えるので客観的に見られるようになるんです。

やり方は簡単です:

- 思いつくままに頭の中の不安を書き出す

- 「どうせ失敗する」

- 「嫌われるかも」

- 書いた後、自分に問いかける

- 「これは事実?それとも想像?」

- 「根拠はある?」

- 「他に考えられる可能性は?」

たとえば、

「上司に怒られるかもしれない」

と書き出したら、

「これまで怒られた回数は実際にどれくらい?」

「もしかしたら上司はそんなに気にしてないのでは?」

と冷静に見直すクセをつけましょう。

おすすめ関連書籍

最悪のケースを具体化し対処法を決める

ネガティブ思考は、未来がぼんやり怖いときに強まります。

そこで効果的なのが、

「最悪のケースを具体化する」

という方法です。

例えば、

- 「プレゼンで失敗したらどうしよう…」

と思ったら、最悪のケースを書き出します:

- 上司に叱られる

- 同僚に笑われる

そして、そのときの対処を考えるのです:

- 叱られたら「すぐ謝って次に活かす」と決める

- 笑われたら「失敗談として笑い話にする」

こうすると、ぼんやりした不安が「なんとかなるレベル」に変わります。

確率を冷静に計算する思考法

不安が強い人は、「最悪のことが起こる確率」を高く見積もりすぎる 傾向があります。

そこでおすすめなのが、確率を冷静に計算する方法です。

例えば:

「上司に怒られるかもしれない」

と思ったら、過去を振り返りましょう。

- 「10回中、実際に怒られたのは1回くらい」

→ つまり 90%は怒られていない という事実に気づけます。

こうした数値化は、脳を安心させる強力な方法です。

不安を考える時間にリミットをつける

不安は一度考え出すと止まりません。

そこで効果的なのが

「不安を考える時間にリミットをつける」

という方法です。

例えば:

- 「今日の夜、10分だけ不安を考える時間を取る」

- それ以外の時間は「後で考える」と脳に伝える

こうすることで、不安が生活を占領するのを防げます。

ポイントは:

- 短く区切る(5~10分)

- 紙に書き出すとさらに効果的

行動して現実を検証する

そして最後に最も大切なのは、

「行動して現実を確かめる」

ということです。

頭の中でいくら考えても、ネガティブ思考は消えません。

行動することで初めて

「思っていたより大丈夫だった」

という現実を体験できます。

例えば:

- 人に話しかけるのが怖い

→ 短い挨拶だけしてみる - SNSに投稿するのが怖い

→ 1行だけ投稿してみる

小さな一歩でいいのです。

この「行動して検証する習慣」が、ネガティブ思考を根本から弱める最強の方法です。

◆ まとめ

ネガティブ思考をやめたいなら、次の5つを試してみてください。

- 頭の中のネガティブを書き出す

- 最悪のケースを書き出し対策を決める

- 確率を冷静に計算する

- 不安を考える時間を区切る

- 行動して現実を検証する

これらを積み重ねることで、ネガティブ思考に振り回されない毎日を作ることができます。

ネガティブ思考は悪者じゃない!脳の仕組みを理解することのメリット

「ネガティブ思考って悪いものじゃないの?」

そう思っているかもしれません。

でも実は、ネガティブ思考は必ずしも悪者ではありません。

ここでは、ネガティブ思考を完全否定せずに、うまく付き合うための考え方をお伝えします。

ネガティブ思考は未来のリスク管理ツール

そもそも、ネガティブ思考には大きな役割があります。

それは

「未来のリスク管理ツール」

であるということ。

人間の脳は、生き延びるために

- 危険を予測する

- 最悪を想定する

- 対策を考える

という働きをします。

たとえば:

- 「崖の近くは危ない」

- 「怪しい人にはついて行かない」

- 「大きな挑戦をする前に準備をする」

これらはすべて、ネガティブ思考があるおかげで 命を守ってきた知恵 です。

だから完全になくす必要はないのです。

脳のクセを知ると合理的に戻しやすくなる

大事なのは、ネガティブ思考が

「脳のクセ」

だと知ることです。

ネガティブになりやすいのは、

- ネガティヴィティ・バイアス(悪い情報を強く記憶するクセ)

- 不確実性への恐怖(未来が見えない不安)

など、脳がそういう仕組みだから。

だからこそ

「脳が勝手に最悪を想像しているだけ」

と気づくだけで、ネガティブ思考を冷静に受け止められるようになります。

これは心理学で言う メタ認知 の力です。

「脳のクセ」と知ることで、感情に飲み込まれにくくなるのです。

無理なポジティブ思考が逆効果になる理由

よく

「ポジティブに考えよう!」

と言われますが、これが逆効果になることもあります。

例えば、

- 「大丈夫、大丈夫」と無理に思い込む

- ネガティブな気持ちを「考えちゃダメ」と抑え込む

こうすると、かえって心の中では

「でも本当は不安なんだよね…」

と反発が起き、苦しくなってしまうんです。

大切なのは、

「ネガティブな考えが浮かぶのは自然」

と認めること。

そのうえで 距離を置きながら、現実的に対処する方がずっと効果的 です。

ネガティブ思考との上手な付き合い方

ネガティブ思考を敵にしない。

これが最も大切なポイントです。

上手に付き合うコツは:

- ネガティブ思考を「自分そのもの」だと思わない

- → 「あ、また脳が最悪を予想してるな」と眺める

- ネガティブ思考を完全に消そうとしない

- → 「あってもいい」と受け止める

- ネガティブ思考を行動で検証する

- → 小さな行動で「本当に大丈夫か」を確かめる

たとえば、

- 「人に嫌われたらどうしよう」と思ったら

→ 短く挨拶だけしてみる

→ 案外普通に返事が来ると安心する

このように行動を通じて現実を確かめると、脳は少しずつ

「大丈夫かもしれない」

と学習していきます。

ただ、頭の中だけで整理するのは意外と難しいもの。

そんなときは、【Awarefy】

![]() のようなアプリを活用するのもおすすめです。

のようなアプリを活用するのもおすすめです。

Awarefyは、浮かんできたネガティブな思考を書き出したり、感情の動きを記録したりできるツール。

「脳がまた最悪を予想してるな」と客観視する練習にもぴったりです。

日々の思考や感情を見える化することで、ネガティブ思考に飲み込まれず、

「あってもいい」と受け止めやすくなるはずですよ。

◆ まとめ

ネガティブ思考は 悪者ではありません。

脳が私たちを守るために働いている証拠です。

だから無理に消そうとするのではなく、

- 「脳のクセ」として受け止める

- 距離を置く

- 行動して確かめる

これが、ネガティブ思考と上手に付き合うコツです。

まとめ:ネガティブ思考をやめたい人が知っておきたい注意点と心構え

ここまで、ネガティブ思考をやめるための原因や方法をたくさんお伝えしてきました。

でも実は、それらを活かすためには 心構え がとても大事なんです。

最後に、ネガティブ思考をやめたい人が知っておくべき 注意点と心構え をお伝えします!

ネガティブ思考を完全に消そうとしないこと

まず一番大事なのは、

「ネガティブ思考を完全になくそうとしないこと」

です。

ネガティブ思考は脳の防衛本能なので、ゼロにはできません。

むしろ「消さなきゃ!」と必死になるほど、

- 「また考えちゃった…自分はダメだ」

- 「やっぱり私はネガティブなんだ」

と落ち込みやすくなってしまいます。

大事なのは、

「あって当然。でも支配されなくていい」

というスタンスです。

ネガティブな思考が浮かんでも、軽く流せるくらいがちょうどいいんです。

「自分を大切に」の本当の意味とは?

よく聞く

「自分を大切にしよう」

という言葉。

でも、それを

- 傷つかないこと

- 失敗しないこと

- 嫌われないこと

だと思いすぎると、逆に 守りに入りすぎてネガティブ思考が強まる ことがあります。

本当の意味で自分を大切にするとは、

- 挑戦する自分を信じること

- 傷ついても立ち直れると思うこと

- 完璧じゃない自分を許すこと

守りではなく 「前に進む自分」を大切にする ことが、ネガティブ思考を減らす秘訣です。

自分の思考を疑う視点を持つ

ネガティブ思考が強い人ほど、

「自分の考え=絶対の真実」

と思いがちです。

でも、頭に浮かんだことは

- 過去の経験

- 感情

- 思い込み

によって作られた「ただの考え」にすぎません。

例えば、

- 「どうせ自分は嫌われる」と思ったら

- 「それは事実?証拠はある?」

- 「他の可能性は?」

と自分に問いかけてみましょう。

自分の考えを疑うことは、自分を否定することではありません。

「脳のクセ」に振り回されないための大切な習慣 です。

長期的な視点でネガティブ思考を整える

ネガティブ思考を改善するのに、

「一瞬で治す魔法」

はありません。

人間の考え方は、

- 長年の経験

- 習慣

- 環境

によって形作られています。

だから、

- 今日から一気にポジティブになる!

- すぐネガティブを消し去る!

というのは現実的ではありません。

代わりに大事なのは

「長期的に少しずつ変わればいい」

という気持ちです。

小さな実践を積み重ねることで、気づけば

「昔よりネガティブに振り回されなくなった」

という日が必ず来ます。

◆ まとめ

ネガティブ思考をやめたいと思ったとき、知っておきたい心構えは次の通りです。

✅ ネガティブ思考を完全に消そうとしない

✅ 「自分を大切に」の本当の意味は挑戦すること

✅ 自分の考えを疑う習慣を持つ

✅ AIはヒントのひとつにすぎない

✅ 長期的に変わっていけばいい

ネガティブ思考は 敵ではありません。

うまく付き合いながら、自分の物語を少しずつ書き換えていく。

それが、一番の近道です。

ここまで読んできて、「やっぱりネガティブ思考を一人で抱え込むのはつらいな」と感じた方もいるかもしれません。

ネガティブ思考とうまく付き合うためには、自分の内側を整理したり、客観的な視点を持つことがとても大切です。

そんなとき、オンラインカウンセリング「Kimochi」

![]() のようなサービスを活用するのも一つの方法です。

のようなサービスを活用するのも一つの方法です。

「Kimochi」では、公認心理師の資格を持つプロが対応してくれるので、

恋愛や仕事、家庭のことなど、誰にも話しにくい悩みも安心して打ち明けられます。

忙しい日々の中でも、自宅で気軽に相談できるのは大きな魅力ですし、

自分の物語を整理する手助けにもなるはずです。

一人で抱え込まず、心のメンテナンスの選択肢のひとつとして、ぜひ検討してみてくださいね。