「なんとなく毎日が落ち着かない…」「頭の中がいつも忙しくて、心が休まらない」そんなふうに感じていませんか?

ストレスや不安に振り回される毎日を、少しでもラクにしたい――。でも、何をすればいいのか分からない。そんなあなたに知ってほしいのが、マインドフルネスです。

マインドフルネスとは、「今この瞬間」に意識を向けて心を整えるシンプルな方法。この記事では、初心者でもすぐに実践できるやり方や、ストレス軽減・集中力アップなどの効果、注意点までをわかりやすく解説しています。

歩きながら・食事をしながらなど、日常に取り入れやすい方法も紹介していますので、きっと「これならできそう」と思えるはずです。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

マインドフルネスとは何か?初心者にもわかる簡単な意味と目的

マインドフルネスの基本的な定義とは

マインドフルネスとは、「今この瞬間の自分の体験に、評価せず、注意深く気づいている状態」のことです。

簡単に言えば、「今、自分が何を感じているかに気づく練習」**です。

たとえば、何かにイライラしたとき、「私は今、イライラしてるな」と一歩引いて観察する。これがマインドフルネス的な心の使い方です。

もともとは仏教の「サティ(念)」という瞑想法から来ていますが、現在では医療や心理療法、教育など幅広い分野で取り入れられています。

「今この瞬間」に意識を向けるとはどういうこと?

私たちの心は、過去の失敗や未来の不安に引きずられやすい傾向があります。

たとえば、「昨日の発言、失礼だったかな」とか、「明日の会議、うまくいくかな」といった具合です。

マインドフルネスは、そうした今以外のこと”に引っ張られている心を、そっと「今ここ」に戻す練習です。

たとえば、

- 呼吸の流れを感じる

- 足の裏の感覚に注意を向ける

- 聞こえてくる音をただ観察する

こうした行為を通じて、思考や感情の渦から少し距離を取ることができます。

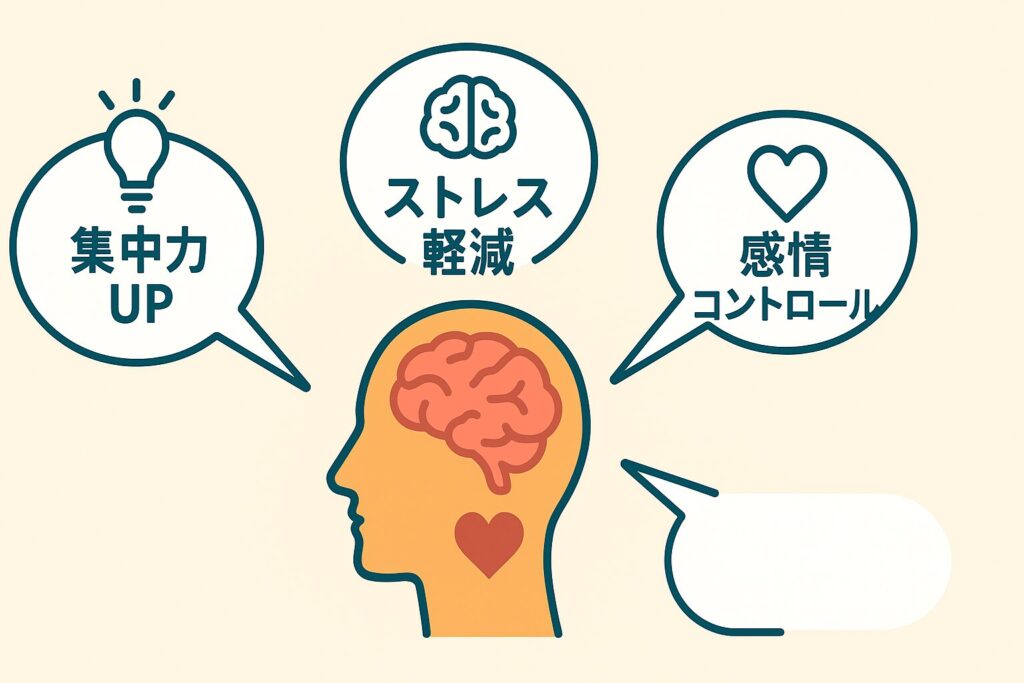

なぜ多くの人が実践しているのか(ストレス・集中力への効果)

マインドフルネスが注目されている理由の一つは、科学的に効果が裏付けられていることです。

特に以下のようなメリットが報告されています:

- ストレス軽減:コルチゾール(ストレスホルモン)の分泌が減る

- 集中力向上:注意力が持続しやすくなる

- 感情コントロール:怒りや不安に巻き込まれにくくなる

- 睡眠の質向上:寝つきがよくなる人も多い

また、企業やスポーツ界でも導入されており、Googleやナイキなどの大手企業も研修に取り入れています。

補足:難しく考えなくてOK

「マインドフルネス=瞑想」と思われがちですが、特別な修行や完璧な無心状態を目指す必要はありません。

初心者は「呼吸に気づく」「今の感覚に気づく」だけで十分。

まずは日常の中で立ち止まり、「あ、自分は今こう感じてるな」と気づけることが第一歩です。

初心者でも簡単にできるマインドフルネスのやり方

基本の呼吸瞑想ステップ【1日5分でOK】

マインドフルネスを初めて体験するなら、最もシンプルで効果的なのが呼吸瞑想です。

以下の手順で、誰でも今すぐ始められます。

【呼吸瞑想の基本ステップ】

- 静かな場所に座る

椅子でも床でもOK。背筋を軽く伸ばし、肩の力を抜いてリラックスしましょう。 - 目を閉じる or 目線を下に落とす

周囲の刺激を減らして、意識を内側に向けます。 - 呼吸に意識を向ける

「今、自分が息を吸っている」「今、息を吐いている」と、呼吸の流れを丁寧に感じるだけでOKです。 - 雑念が浮かんだら気づいて戻る

途中で「今日の予定どうしよう…」など考えが浮かんでも問題ありません。

「考えが浮かんだ」と気づき、そっと呼吸に戻ればOKです。 - 1回5分から始めてみる

慣れてきたら10分、15分と伸ばしてもOKですが、最初は短く・気楽にがコツです。

瞑想中に雑念が浮かんだときの対処法

初心者が最もつまずきやすいのが、「雑念が多くて集中できない」という悩みです。

でも実は、雑念が出るのは正常で自然なこと。

むしろ、「気づいて呼吸に戻る」という繰り返しこそが、マインドフルネスの本質です。

【雑念対処のポイント】

- 雑念を「追い払おう」としない(かえって強く意識してしまいます)

- 「あ、考えてたな」と優しく気づく

- 呼吸に戻ることを繰り返す(これだけで効果があります)

思考を敵にせず、「通り過ぎる雲のように眺める」のがイメージとしてはおすすめです。

座り方・姿勢・環境の整え方(準備と注意点)

瞑想は、完璧な静寂や特別な空間がなくても大丈夫です。ただし、集中しやすくするために以下の点を意識しましょう。

【準備のポイント】

- 静かな場所を選ぶ:完全に無音でなくてもOK。気になる音は「ある」と気づくだけでよいです。

- 姿勢はラクに、でも背筋はスッと:猫背や反りすぎはNG。自然な姿勢で。

- スマホはサイレントに:通知が気になると集中できません。

- 服装はゆったりとしたものを:呼吸を妨げないことが大事です。

アロマや音楽はあってもいいですが、最初は「何も足さない」状態で始める方が集中しやすいです。

日常生活で実践できるマインドフルネス瞑想の種類

マインドフルネスは、座って瞑想するだけがすべてではありません。

「今この瞬間に意識を向ける」ことが目的なので、日常の動作に取り入れることもできます。

ここでは、初心者でも実践しやすい3つの方法をご紹介します。

①歩行瞑想:散歩しながらできる実践法

歩行瞑想(ウォーキング・メディテーション)は、歩く動作そのものに意識を向ける方法です。散歩や通勤など、日常に取り入れやすいのが魅力です。

【やり方】

- 少しスローペースで歩く

- 足の裏が地面に触れる感覚を感じる

- 「右足がついた」「左足が上がった」と実況中継のように意識する

- 呼吸と歩調を合わせる(例:吸うときに一歩、吐くときに一歩)

【ポイント】

- 考えごとが浮かんだら「気づいて、足の感覚に戻る」だけでOK

- スマホを見ながら歩くのはNG。五感に集中しましょう

②食事瞑想:五感で味わう食べ方

いつもの食事も、マインドフルに食べることで深い満足感と心の落ち着きを得られます。

【やり方】

- 食べ物の色・形・香りをじっくり観察

- 一口ごとに「どんな味がする?」「どんな食感?」と意識を向ける

- 噛むリズムを意識しながら、ゆっくりと味わう

- 飲み込んだ後に「今の満足感」を感じる

【ポイント】

- 「テレビを見ながら」や「スマホを見ながら」は避けましょう

- 食べること自体に意識を集中すると、過食や早食いの防止にもつながります

③お風呂瞑想・家事瞑想:習慣の中で自然に取り入れる方法

忙しい日々の中でも、お風呂や家事の時間を活用すれば無理なく続けられます。

【お風呂瞑想のやり方】

- お湯の温かさが肌に触れる感覚に意識を向ける

- 呼吸と一緒に「力が抜けていくイメージ」を持つ

- 「音」「湯気」「体の緊張」などをただ感じる

【家事瞑想(例:食器洗い)】

- 手に触れる水の感触に集中

- 食器の形や重さ、温度を観察する

- 「雑念に気づいたら、また手の感覚に戻る」を繰り返す

総まとめ

マインドフルネスは「特別な時間」だけのものではありません。

歩く、食べる、洗う、浸かる――そのすべてが練習の場になります。

小さな動作に意識を向けるだけで、心が整い、ストレスを手放しやすくなります。

マインドフルネスは本当に意味があるの?効果の科学的根拠

「マインドフルネスって本当に意味あるの?」「ただの気休めじゃない?」

そんな疑問を持つ人は少なくありません。でも安心してください。マインドフルネスは、科学的な研究で効果が裏付けられている方法です。

ここでは、どんな効果があるのか、どのくらいで感じられるのか、効果が出にくいときの見直しポイントについて解説します。

ストレス軽減・感情調整・集中力向上の効果

多くの研究が、マインドフルネスの具体的な効果を証明しています。特に以下のような変化が報告されています。

✅ マインドフルネスの主な効果

- ストレスの軽減

→ 慢性的な不安や緊張が和らぐ。ストレスホルモン(コルチゾール)の分泌が抑えられるという研究も。 - 感情のコントロールが上手くなる

→ イライラや不安が湧いたときに、「あ、自分はいま不安なんだ」と客観視できるようになる。 - 集中力・注意力の向上

→ マルチタスクで疲れた脳が整い、今やるべきことに集中できるようになる。 - 睡眠の質が上がる

→ リラックスしやすくなり、寝つきや夜中の目覚めが改善する人も。

どれくらいで効果を感じられる?初心者の目安

効果の出方には個人差がありますが、初心者の場合、1〜2週間で心の変化を感じ始める人が多いです。

✅ よくある変化の例

- 「呼吸を意識するだけで落ち着くようになった」

- 「感情に流されずに対応できた」

- 「小さなことでイライラしにくくなった」

一方で、「全然変わらない…」という人もいます。でもそれはよくあること。

マインドフルネスは“筋トレ”と同じで、少しずつ心の回路を鍛えていくものです。

効果を感じにくいときの見直しポイント

「やってるのに何も変わらない…」と感じるときは、以下をチェックしてみてください。

✅ 見直すべきポイント

- 期待が高すぎないか?

→ 劇的な変化を求めすぎると焦りが出ます。「まず5分リラックスできればOK」くらいの気持ちで。 - 呼吸に意識が向いているか?

→ 「できてるかどうか」を考えすぎると本末転倒。感覚に戻ることが大事です。 - 時間や環境が合っているか?

→ 落ち着ける場所や時間帯に変えるだけで集中しやすくなることも。 - 継続できているか?

→ 効果が出にくいのは、単発で終わっているケースが多いです。まずは3日→1週間→2週間と続けてみましょう。

結論:効果は「ある」。でも焦らず少しずつ

マインドフルネスは、脳科学や心理学でも効果が確認されている実践法です。

ただし、「今すぐ変わる」という即効性より、「じわじわと変わる習慣」として向き合うことが大切です。

マインドフルネスをやってはいけない人はいるのか?

「マインドフルネスは誰にでも効果がある」とよく言われますが、実は一部の人には注意が必要なケースもあります。

ここでは、「やってはいけない」とされるケースの根拠と、安全に取り入れるための心構えをわかりやすく解説します。

トラウマ・PTSD・うつなど注意が必要なケース

強いトラウマやPTSD、重度のうつ症状がある人は、マインドフルネスが逆効果になることがあります。

✅ なぜ注意が必要なのか?

マインドフルネスは「今ここ」に意識を向ける練習ですが、トラウマを抱えている人の場合、封じ込めていた記憶や感覚がよみがえることがあるからです。

例:

- 呼吸に集中しようとしたら過去の発作の記憶がよみがえった

- 身体スキャンで、暴力を受けた感触がよみがえってしまった

これらは「再トラウマ化」と呼ばれる現象で、専門家の間でも報告されています。

✅ 対策・代替方法

- 専門の心理士や精神科医と相談のうえ、段階的に導入する

- 「トラウマ・センシティブ・マインドフルネス」という手法を用いる

- 呼吸瞑想ではなく、外界に注意を向けるグラウンディング技法から始める

「トラウマ・センシティブ・マインドフルネス(Trauma-Sensitive Mindfulness/TSM)」とは、過去のトラウマ(心の傷)を抱える人でも安全にマインドフルネスを実践できるように配慮された方法です。

✔ 特徴は以下の通りです:

- 無理に「今この瞬間」に集中させない

→ トラウマがある人にとって「今」に注意を向けることで、フラッシュバックや不安が強まることがあります。 - 体や感情の反応に敏感に対応する

→ 呼吸や身体感覚に集中することがつらい場合は、目を開けたまま行う、動きのある瞑想を取り入れるなど柔軟なアプローチをとります。 - コントロール感を大切にする

→ 実践者が「自分で選べる」「止めてもいい」と感じられることが、安全性を高めます。

✔ 具体的な工夫の例:

- 「今ここ」ではなく「安心できるイメージ」に意識を向ける

- 呼吸ではなく周囲の音や風景に注意を向ける

- 1分程度の短時間から始める

💡まとめると:

トラウマ・センシティブ・マインドフルネスは、「すべての人にマインドフルネスを」とは限らない前提に立ち、その人の心の状態に合わせた優しい方法を目指しています。特に、過去に強いストレス体験がある人には、このアプローチがとても大切です。

グラウンディング技法(Grounding Techniques)とは、

不安・フラッシュバック・ dissociation(現実感の喪失)などが起きたときに、「今ここ」の現実に意識を戻すための方法です。

✔ 主な目的:

- 心が過去の記憶や不安に巻き込まれている状態から抜け出す

- 自分が「ここにいる」「安全だ」と感じるサポートをする

✔ 簡単なグラウンディングの例:

- 5-4-3-2-1法

→「今見えるもの5つ、触れられるもの4つ、聞こえる音3つ…」というふうに五感を使って意識を戻す - 足の裏を感じる

→ 床や地面に足がついている感覚に集中する - 手で物を握る

→ 冷たいペットボトルやザラザラした布など、感触に集中する

💡まとめると:

グラウンディング技法は、不安や過去の記憶に飲み込まれそうなとき、「今、ここ」に戻るための心のアンカーのようなものです。トラウマケアやマインドフルネス実践にもよく使われます。

逆効果にならないための心構えと安全な始め方

心が不安定なときに、いきなり深い瞑想に入るのはおすすめできません。

大切なのは、「心の安全地帯」がある状態で実践することです。

✅ 安全に始めるためのコツ

- 無理に深く入らない:「浅く・短く」が基本

- 呼吸がつらいなら無理に集中しない:外の音や足の感覚などでもOK

- 「感じたくない感情」は無理に見ようとしない:自然に浮かぶ範囲で十分

また、「毎日続けなきゃ」と思い詰めず、自分をいたわる気持ちを大切にしてください。

基本的には誰でもできる理由と前提条件

注意点はあるものの、マインドフルネス自体は非常に安全で、基本的には誰でも取り組めます。

✅ 安全に実践できる前提条件

- 意識が比較的安定している

- 身体感覚に極端な不快感がない

- 「やってみようかな」という前向きな気持ちがある

たとえば、日常のちょっとした不安やモヤモヤを和らげたいという人には、マインドフルネスはとても有効な方法です。

まとめ

マインドフルネスは基本的に安全だけれど、誰にでも無条件で効果的とは限らない。

もし不安があるなら、無理をせず、専門家のサポートを受けながら段階的に取り入れてみましょう。

マインドフルネスと認知療法の違いとは?

マインドフルネスとよく比較されるのが認知行動療法(CBT)です。

どちらも「心の状態を整える」ことに役立ちますが、アプローチの考え方や実践の仕方には大きな違いがあります。

ここでは初心者にもわかりやすく、両者の違いと関係性を解説します。

認知行動療法(CBT)との違いをわかりやすく解説

認知行動療法(CBT)は、「考え方(認知)と行動」を変えることで感情や症状を改善する心理療法です。

たとえば、

「自分なんてダメだ…」という思い込み(認知の歪み)を

→「本当にそう? 他の可能性は?」と問い直し、

→ 現実的で前向きな考え方に修正していきます。

一方、マインドフルネスは“考えを変えようとしない”のが特徴。

「ダメだと思ってる自分がいるな」と気づいて、評価せずにそのまま見つめる練習です。

「気づいて受け入れる」vs「思考を修正する」

両者の違いは、下記のように整理できます。

| アプローチ | マインドフルネス | 認知療法(CBT) |

|---|---|---|

| 目的 | 気づく・受け入れる | 思考を修正する |

| 方法 | 呼吸・感覚への注意、観察 | 認知の記録、思考の検証 |

| ゴール | 感情に振り回されない状態 | より現実的・前向きな思考パターン |

どちらが優れているというより、目的に応じて使い分けることが重要です。

両者を組み合わせた応用(MBCTなど)

近年では、マインドフルネスと認知療法を統合した手法も登場しています。

代表的なのが、MBCT(マインドフルネス認知療法)です。

これは主に「うつ病の再発予防」のために開発され、

- マインドフルネスで思考や感情への巻き込まれを防ぎ

- 認知療法で偏った考え方に気づいて修正する

という、両者のメリットを活かしたアプローチです。

日本でも徐々に広まりつつあり、専門の医療機関やカウンセリングで取り入れられています。

まとめ

マインドフルネスは“受け入れる力”、認知療法は“考えを変える力”を養う方法。

目的や悩みに応じて、どちらか一方でも、両方を組み合わせてもOKです。

自分に合った方法を見つけることが、心を整える第一歩になります。

マインドフルネスを続けるためのコツと習慣化のポイント

マインドフルネスは続けることでじわじわと効果が出てくる心のトレーニングです。

とはいえ、最初は「忘れてしまう」「面倒になる」「効果が分からない」など、挫折しやすいのも事実。

ここでは、無理なく習慣にするためのコツと対処法を紹介します。

毎日続けるためのコツとタイミング

習慣化のコツは、「短く」「決まった時間に」「生活リズムとセットで」です。

✅ おすすめのやり方

- 1日5分だけと決める

→ 長時間やろうとすると気が重くなります。短くてもOK。 - タイミングを固定する

→ 朝起きてすぐ・寝る前・食後など、生活の流れに組み込むと忘れにくいです。 - 目に見える習慣とセットにする

→ 例:「コーヒーを淹れた後に1分間の呼吸瞑想」など、「〇〇の後にやる」と決めると続きやすくなります。 - 記録する or カレンダーにチェックを入れる

→ 視覚的に継続が見えるとモチベーションになります。

完璧を目指さず「気づいて戻る」を繰り返す

初心者によくある誤解は、「雑念が出てきた=失敗」と思ってしまうこと。

でも実際は、「雑念に気づいて呼吸に戻る」こと自体が大切な練習です。

✅ 続けるためのマインドセット

- 完璧を求めず、「気づく練習」と割り切る

- 3日坊主になっても、また再開すればOK

- 続かない日があっても自分を責めない

つまり、「うまくやる」ことよりも、「続ける」ことが何より大切なのです。

続けられないときの対処法(時間・環境・期待)

続けられない理由の多くは、「やる時間がない」「効果が実感できない」「集中できない」といったものです。

✅ よくあるつまずきと解決策

| 課題 | 解決策 |

|---|---|

| 時間がない | 歩きながら・歯磨き中に「1分マインドフルネス」でもOK |

| 集中できない | そもそも「集中しようとしすぎている」ことに気づく |

| 効果がない気がする | 日記や気分の変化をメモしてみると、小さな変化に気づける |

| 忘れる | スマホに通知を設定、カレンダーに「瞑想マーク」など工夫を |

まとめ

マインドフルネスは、「短くてもいいから、とにかく続ける」ことが大事です。

毎日の生活に“ほんの数分の気づき”を加えるだけで、心の整い方が変わってきます。

最初は気軽に、失敗も雑念も受け入れながら、自分のペースで習慣化していきましょう。

まとめ|まずは呼吸に意識を向けることから始めよう

マインドフルネスは、難しい技法や特別な環境がなくても実践できる、シンプルかつ効果的な心のトレーニングです。

ここでは、記事全体の要点を振り返りつつ、初心者が今日から実践できる一歩をご紹介します。

初心者に伝えたいポイントのおさらい

- マインドフルネスとは、「今この瞬間」に意識を向ける練習

思考や感情を否定せず、ただ気づくことで心が整います。 - 基本のやり方は呼吸瞑想からでOK

特別なスキルや知識は不要。1日5分でも効果があります。 - 雑念が出ても大丈夫

気づいて呼吸に戻ることこそが、マインドフルネスのトレーニングです。 - 日常生活でも応用できる

歩行・食事・入浴・家事など、生活の中でも実践可能です。 - 効果は徐々に感じられる

ストレス軽減・集中力アップなど、科学的根拠もあり。 - 続けることが何より大切

完璧さを求めず、コツコツ積み重ねることで習慣になります。

今日からできる一歩目のマインドフルネス

以下のようなシンプルなステップから始めてみましょう:

- 静かな場所で、背筋を伸ばして座る(椅子でもOK)

- 目を閉じて、呼吸に意識を向ける

- 「吸っている」「吐いている」と心の中でラベルをつける

- 雑念が浮かんだら、否定せずに「戻ろう」と呼吸に意識を戻す

- 3〜5分を目安にゆっくり終える

この短い時間でも、「今に意識を向ける力」が少しずつ育まれていきます。