「努力しているのに、まったく成果が出ない…」

そんな“つらい下積み時代”に心が折れそうになっていませんか?

- 毎日続けているのに数字が動かない

- 他の人だけ成長しているように見える

- 「自分には才能がないのでは…」と不安になる

- 将来に希望が持てず、モチベが保てない

心理学的に“停滞期がつらい理由”があります。

この記事では、

成果が出ない時期に起こる心の反応や、

続けるための具体的な行動設計、

さらに 実存的不安を“継続のエネルギー”に変える方法まで分かりやすく解説します。

ぜひ最後まで読んでくださいね!

なぜ成果が出ない時期はつらいのか?|心理学が示す“停滞の正体”

成果が出ない時期がつらいのは、決して「根性が足りない」わけでも「才能がない」わけでもありません。

心理学的には、停滞期には“つらく感じる理由”がしっかり存在すると分かっています。

順番に解説していきます。

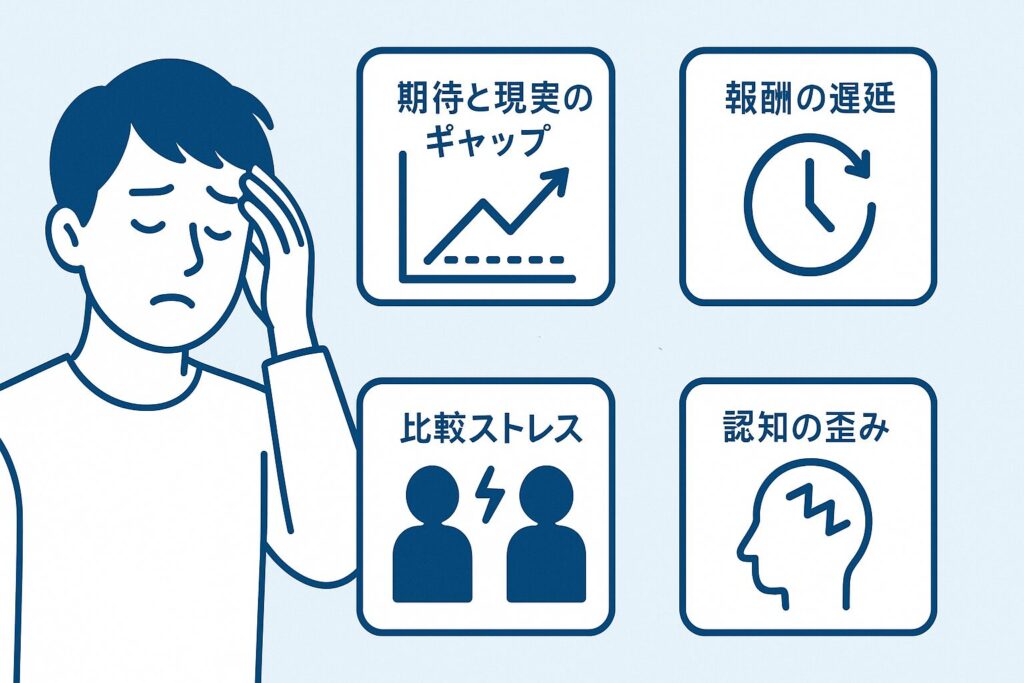

期待と現実のギャップが生む「落差ストレス」とは

人は、自分が思い描く“理想の未来”とのギャップが大きいほどストレスを感じるようにできています。

これを、心理学では「落差ストレス」と呼びます。

- 「そろそろ伸びるはず」

- 「この努力なら成果が出てもいい頃だ」

- 「他の人はこの時期に結果出してるのに…」

こうした“期待”と“現実の数字”の差が広がるほど、

脳は 「うまくいっていない」=危険シグナル と判断し、不安や焦りが強くなります。

つまり、つらくなるのは“普通の反応”。

あなたのメンタルが弱いからではありません。

成果が見えないとモチベーションが落ちる理由

人間は「報酬が近いほどやる気が出る」生き物です。

逆に、成果が遠い時期は、脳内で“やる気物質”のドーパミンが出にくくなります。

具体的には以下の状態の時になりやすい:

- やっても変化が見えない

- 成果の兆しがない

- 遠いゴールしか見えていない

- 「意味あるのかな?」と感じる

これはすべて、心理学でいう遅延報酬(Delayed reward)の問題。

報酬が遠いほど、脳は「今がんばる必要」を感じなくなるのです。

つまり成果ゼロ期は、

心理学的に“続かない時期”であって当然なのです。

他人との比較がつらさを増幅させる心理(社会的比較理論)

停滞期に特に起こりやすいのが、

「他の人はもう伸びているのに…」

という比較の苦しみです。

心理学では、人はつい自分より上手くいっている人と比べてしまう性質があります。

これを上方比較(アップワード比較)といいます。

上方比較は悪いことではありませんが、成果が出ない時期に行うと——

- 自己否定が強くなる

- 不安が増える

- 自分のペースを見失う

- モチベが大きく下がる

という強いデメリットがあります。

特にSNSやブログ界隈は成功者だけが可視化されやすい環境なので、

停滞期の人ほど心が折れやすくなります。

「才能がない」と感じてしまう認知の歪み

成果が出ない時期は、脳が“最悪の仮説”を立てがちです。

- 「自分には才能がないのでは?」

- 「向いてないのかもしれない」

- 「続けても無駄かも」

こうした考えは、認知行動療法でいう認知の歪み(Cognitive distortion)の典型例です。

特に停滞期に起きやすい歪みは以下の3つ:

- 全か無か思考

成功か失敗かで判断し、中間の成長を無視してしまう。 - 結論の飛躍

数日成果が出てないだけで「才能なし」と先走ってしまう。 - 過度の一般化

「今伸びていない=これからも伸びない」と予測してしまう。

しかし実際は、

成果停滞は才能とは無関係で、

「成長曲線がまだ曲がっていないだけ」であることがほとんどです。

まとめ

停滞期がつらい理由は——

期待のギャップ、報酬不足、比較、認知の歪みという心理反応が重なるから。

つまり、

「成果が出ていないからつらい」のではなく、

“成果が見えない時にこそ発生する心理反応がつらい”

ということです。

これは誰にでも起こる自然な仕組みです。

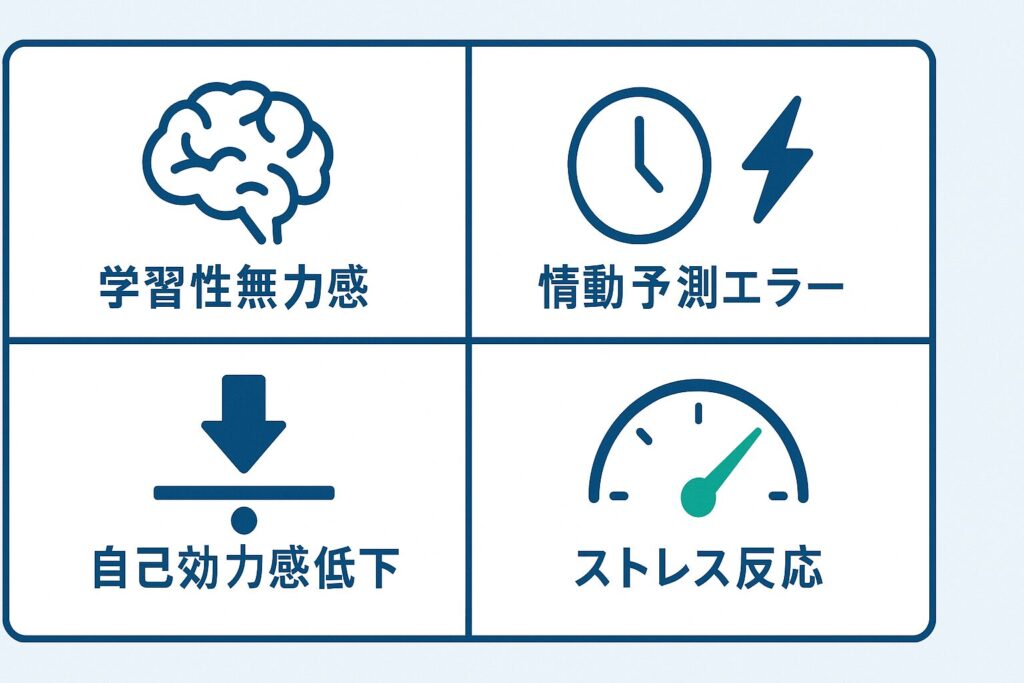

心が折れやすい時期に起こる心理反応|学習性無力感や不安のメカニズム

成果が出ない時期に「心が折れそう」「もうダメかも」と感じるのは、

脳の自然な反応であり、心理学的にもしっかり説明できます。

ここでは、停滞期に起こる4つの代表的な心理メカニズムを解説します。

①学習性無力感とは何か?努力が報われないと脳はどう反応するか

学習性無力感(Learned Helplessness)とは、

「何をやっても結果が変わらない」という経験が続くと、

脳が “行動しても意味がない” と学習してしまう現象です。

例えるなら——

ボタンを押しても反応しないゲームを何度も続けているような状態。

人は「押してもムダ」と脳が判断した瞬間、手を離してしまいます。

停滞期はまさにこれで、

- 売上が動かない

- 成果の兆しが見えない

- 改善しても数字が変わらない

こうした“無反応”が続くことで、知らぬ間に無力感が積み重なります。

ただし重要なのは、

学習性無力感は“解除できる”という点。

後の章で詳しく解説しますが、

小さな成功の積み重ね(Micro-Win)が無力感を消す最速の方法です。

②不安や焦りが行動を止める仕組み(感情予測のエラー)

成果が出ない時は、やる気よりも

「不安・焦り・自己否定」が先に来てしまいます。

このとき脳で起きているのは、

“感情予測のエラー(Affective Forecasting)”です。

簡単に言うと、

「行動したらつらい気持ちになる」

「失敗すると余計落ち込む」

「今日は絶対うまくいかない」

と、未来の感情を“実際より悪く見積もる”クセのこと。

しかし実際は——

行動を始めるとほぼ必ず、

想像より気分が良くなることが研究で確認されています。

●「始める前が一番つらい」

●「やり始めてしまえば気持ちが軽くなる」

このズレが行動のブレーキになるのです。

③“成果ゼロ期”に自己効力感が下がる理由

自己効力感(Self-efficacy)とは、

「自分はやればできる」という感覚のこと。

成果が出ない時は、この自己効力感が大きく下がります。

なぜか?

- 行動量と成果がつながらない

- 改善しても数字が動かない

- チャンスが見えない

- やっても意味が感じられない

このように、

因果関係が“見えない”状態が続くと、脳は自信を失うのです。

逆に言うと、自己効力感は

- 小さな達成

- 小さな行動の積み重ね

- “できた証拠”の蓄積

でいくらでも回復します。

停滞期は才能ではなく、

「自分はできる」の証拠が不足しているだけです。

④ストレス反応と停滞感の関係

成果が出ない時に感じるストレスは、

単なる「精神的な苦痛」ではありません。

身体レベルでは、以下の反応が起きています。

- 集中力が下がる

- 思考がネガティブに偏る

- 過敏になる

- 注意力が散漫になる

- 判断が悲観的になる

これは、脳が“生存モード”に切り替わっているため。

ストレスを感じると、脳は目先の安全を優先し、

長期的な行動(継続・挑戦)がしにくくなるのです。

つまり停滞期は、

「ストレス × 無力感 × 自己効力感の低下 × 不安」

が重なるため、続けるのが難しくなるのは当然。

あなたが弱いからではなく、

脳がそういうふうに作られているからです。

まとめ

成果が出ない時期に心が折れやすいのは、

- 学習性無力感

- 情動予測のエラー

- 自己効力感の低下

- ストレス反応の増大

という心理現象が同時に起きているため。

停滞期がつらいのは“あなたの問題”ではなく、

脳の仕様による必然的な反応なのです。

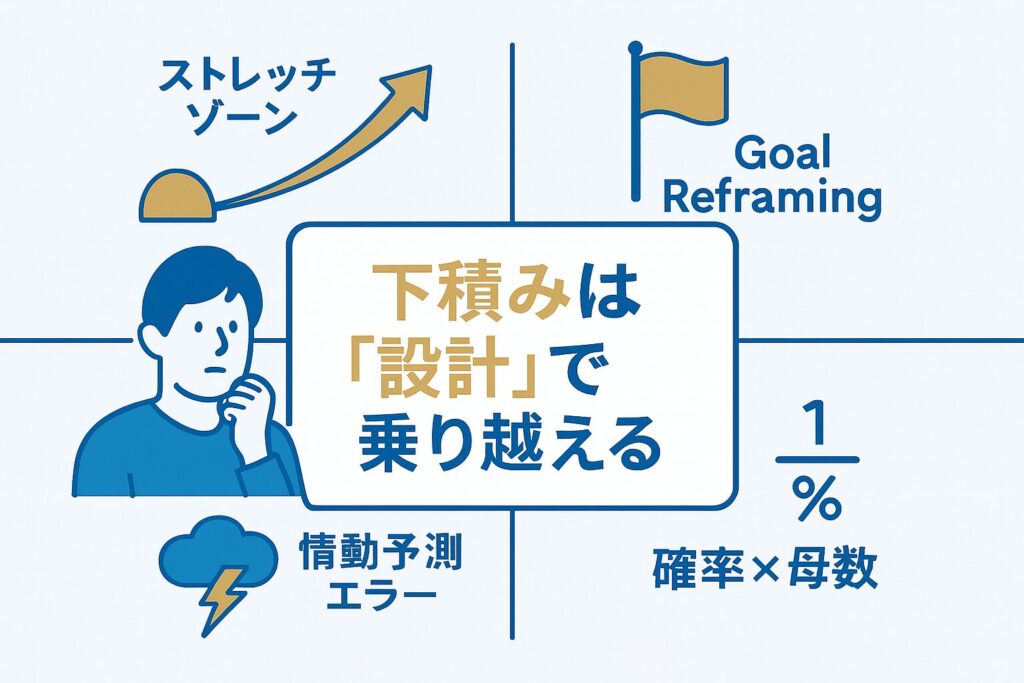

下積み時代にこそ効くモチベーション維持の心理学モデル

成果が出ない時期は、ただ「気合いで耐える」だけでは乗り越えられません。

むしろ、停滞期のための心理モデルを知っているかどうかで継続力が大きく変わります。

ここでは、下積み時代にこそ効果が高い4つの心理モデルを紹介します。

①ストレッチゾーン理論

やる気が出ない時ほど、

「ほどよい負荷」=ストレッチゾーンに身を置くことが重要です。

人の行動には3つのゾーンがあります。

- コンフォートゾーン:楽すぎて成長しない

- ストレッチゾーン:少しだけ不快だが成長する

- パニックゾーン:負荷が高すぎて続かない

停滞期は、気づかぬうちに「パニックゾーン」に入りやすく、

- 完璧に書こうとする

- 一気に仕上げようとする

- 毎日重いタスクを背負う

- 結果を焦りすぎる

といった状態に陥りがちです。

ここで意識したいのは、

「少しだけ背伸びするくらいの負荷」。

例:

- 1記事書く → 見出し3つだけ

- 出品全部する → 写真だけ

- 小説を書く → 舞台設定1つだけ

「小さな不快」は続くが、

「大きな不快」は続かない。

これがストレッチゾーン理論の核心です。

②Goal Reframing|目標を再構造化して行動しやすくする方法

成果が出ない時にモチベが下がるのは、

目標の立て方が間違っていることがほとんど。

そこで必要なのがGoal Reframing(目標の再構造化)です。

具体的には、以下の3つを行います。

① 結果目標 → 行動目標へ

- 月収10万 → 「1日1改善」

- PV1万 → 「毎日3時間作業」

結果はコントロールできませんが、

行動は自分でコントロールできる。

② 大目標 → 小ステップへ

- 記事完成 →

1)見出し

2)リード

3)本文

4)装飾

細かく分けるほど、行動しやすくなります。

③ 義務 → 価値へ

- 「書かなきゃ」→「言語化力を鍛える時間」

- 「出品しなきゃ」→「未来の自由を買う行動」

目標の“意味付け”が変わると、行動エネルギーが回復します。

③感情予測エラー|「やれば気分は上がる」を使いこなす

停滞期に行動できない最大の理由が、

感情予測エラー(Affective Forecasting)です。

人は、「行動したら嫌な気持ちになる」と思い込む傾向があるのですが、実際はほとんど逆で、

- 始める

↓ - 気分が軽くなる

↓ - 少し進む

↓ - 達成感が出る

というポジティブな流れが生まれます。

そのため、成果ゼロ期は

“やれば想像より気分は良くなる”

という心理を利用するのが有効。

具体的には、

- 5分だけやる

- 見出しだけ作る

- 写真だけ撮る

- ChatGPTに1プロンプトだけ投げる

最初の1歩さえ動けば、

脳は勝手にスイッチが入ります。

④成功は“確率×母数”で決まるという視点(Probabilistic Success)

成果が出ない時ほど、

「この1つで当てなきゃ」と思ってしまいます。

しかし現実はその逆で、

成功は “確率 × 試行回数(母数)” で決まります。

- ブログは1記事で決まらない

- YouTubeも1本では伸びない

- 小説も1章で評価されない

成功者は“能力”よりも“母数”を増やしている。

つまり、成果ゼロ期に必要なのは

「当たる記事を作る」ことではなく、

「当たる確率が高まる母数を増やし続ける」こと。

この視点に切り替えると、

停滞期の不安が驚くほど軽くなります。

まとめ

下積み時代を乗り越えるには、

- ストレッチゾーン

- 目標の再構造化

- 情動予測エラー

- 母数×確率

という“続けるための心理学”が必要。

成果ゼロ期は“才能ではなく設計の問題”。

正しい心理モデルに切り替えるだけで、動けるようになります。

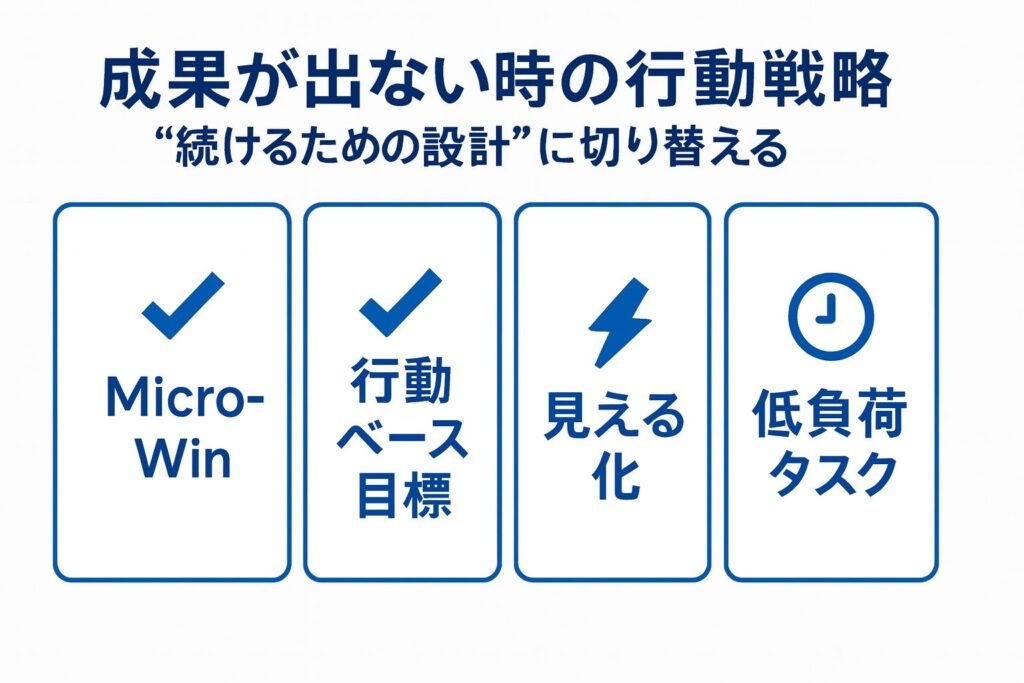

成果が出ない時の行動戦略|“続けるための設計”に切り替える

成果が出ない時期にもっとも重要なのは、

気合いではなく “行動の設計” を変えることです。

停滞期は脳のやる気が自然に弱まる時期なので、

「続けられる仕組み」を先に作るほうが圧倒的に効果があります。

ここでは、今日からすぐ使える4つの行動戦略を紹介します。

①5分でできるMicro-Win(小さな勝ち)を積む

成果ゼロ期の最強テクニックが、

Micro-Win(マイクロ・ウィン)=小さな勝利の積み重ねです。

人は「達成した」という感覚があると、

脳内でドーパミンが出て、次の行動が自然に続きます。

逆に、

「今日は何もできなかった…」

が続くと、学習性無力感が加速してしまいます。

Micro-Winの例

- 見出しを1つ作る

- 1行だけ本文を書く

- 写真を2枚だけ撮影する

- 出品予定リストを1つ整理する

- キーワードを3つだけ選ぶ

- ChatGPTに1つだけ質問する

“小さく始めて、小さく終える”

これが停滞期の行動回復の基礎です。

②成果ベースではなく“行動ベース目標”に変える

成果が出ない時期の最大の罠が、

「結果」で自分を評価してしまうことです。

成果は操作できません。

しかし、行動は自分でコントロールできます。

行動ベース目標の例

- 「記事を完成させる」 → 「3時間作業」

- 「月10万稼ぐ」 → 「毎日1改善」

- 「出品作業を終える」 → 「写真10枚撮る」

成果が出ない時期ほど、

行動を評価軸にすることでメンタルが安定します。

行動ベースに切り替えると——

- プレッシャーが減る

- 続けやすくなる

- 自己効力感が上がる

- 失敗しなくなる

「結果を追う」のではなく、

「行動を積む」ことで結果が追いついてくるのです。

③今日やったことを“見える化”して自己効力感を回復させる

成果ゼロ期は

「やってるのに成果が出ない」ことが最大のストレスです。

ここで必要なのが、

「努力の証拠」をしっかり見える化すること。

人は、

- 目に見える成長

- 可視化された積み重ね

があると、自己効力感が強く戻ります。

見える化の方法

- 作業ログ(Trello・メモ)

- 完了済みリストを作る

- 「今日のMicro-Win」を残す

- ChatGPTとのやり取りを資産化する

- 画像ストックを作る

- 文字数をカウントする

小さな努力でも“見える化”すると、

停滞期でも自信が戻ってきます。

④低負荷タスクに切り替えて“やめない仕組み”を作る

停滞期は負荷が大きいほど挫折しやすくなります。

そこで意識すべきなのが

「低負荷タスクに切り替える」という戦略。

具体的には——

高負荷 → 低負荷の例

- 記事完成 → 見出し案だけ

- 全商品出品 → 写真だけ撮る

- 小説1章 → 設定1つだけ

- 調査10件 → 2件だけ

- 3時間作業 → 15分だけ

ポイントは、

「やめない」ことを最優先すること。

低負荷でも、続けていれば momentum(動き続ける勢い)が発生し、

再び本気で作業できる日が必ず来ます。

停滞期は、

“頑張る”時期ではなく、

“折れないように設計する”時期なのです。

まとめ

成果が出ない時は、

気持ちよりも「行動の設計」を最優先にする。

- 小さな勝ち(Micro-Win)

- 行動ベース目標

- 努力の見える化

- 低負荷タスクの導入

これらを使えば、

成果が出ない時期でも安定して継続できるようになります。

継続できる仕組み=下積み時代の最大の武器です。

下積みが意味を持つ瞬間|実存的不安(MMT)の活かし方

成果が出ない時期は、ただの「停滞」ではありません。

心理学的には、この時期こそ「意味」や「価値」を再構築しやすい重要なプロセスだと説明されます。

特に、

- MMT(Meaning Management Theory:意味管理理論)

という実存系心理学は、

“下積み時代のモチベーション”と相性が良いのです。

ここでは、停滞期が“意味を生み出す力”に変わるメカニズムを解説します。

「なぜ続けるのか?」という意味づけが心を支える

停滞期に折れる最大の理由は、

「意味を見失う」ことです。

- なんのためにやってるんだろう?

- 結果出ないのに続ける意味ある?

- 将来につながるのか不安…

こうした感覚は、MMTでいう意味喪失(loss of meaning)の状態。

しかし、逆に言えば、

“意味があると感じられるだけで、人は驚くほど折れにくくなる”

と心理学は示しています。

意味づけの例

- 「未来の自分を助けるため」

- 「この分野で戦える土台を作っている」

- 「自分のストーリーの最中にいる」

- 「積み上げている時間そのものが経験値」

特に下積み時代は、

意味の再定義(Meaning Reconstruction)が起こりやすい時期。

停滞期=「意味をつくる」ための時間

と捉えると、精神的に大きく安定します。

実存的不安は“方向性のエネルギー”になる(MMTの核心)

実存的不安とは、

「このままでいいのか?」という根源的な焦りのこと。

実はこの不安、

心理学的には“悪い”どころか、

行動の方向性を決める推進力になるとされています。

MMTでは、

人は「意味」「価値」「方向性」を求める存在であり、

不安はその“意味探し”を促すサインだと説明されます。

実存的不安が力になるタイミング

- 将来の仕事に迷った時

- 自分の才能に自信がなくなった時

- 何をしていいか分からない時

- 伸び悩んでいる時期

こうした不安があるからこそ、

自分の価値観に沿った選択をしようとする。

つまり不安は人生の舵を切る力なのです。

価値ベースで行動するACTの考え方

ACT(Acceptance & Commitment Therapy)は、

“価値に沿って生きる”現代心理学のアプローチ。

下積み時代に非常に強い効果を発揮します。

ACTのコアは、

「感情はそのままに、価値に沿って行動する」

というシンプルな考え方。

価値ベース行動の例

- 「怖いけど書く」(成長の価値)

- 「不安でも続ける」(継続の価値)

- 「うまくいかなくても改善する」(誠実さの価値)

- 「少しでも積み上げる」(挑戦の価値)

成果ゼロ期は感情が不安定になりやすいですが、

感情ではなく“価値”を基準にすると折れにくくなります。

未来の自分を“助ける”視点で努力する方法

未来視点に切り替える質問

- 「1年後の自分は今日の努力をどう思う?」

- 「未来の自分の“経験値”になる一歩は?」

- 「未来の自分が喜ぶ選択はどれ?」

未来の自分を助ける視点に切り替えると、

停滞期でも自然に行動しやすくなります。

“今やるか、未来で苦しむか”

下積み時代の努力は、

- 未来の選択肢

- 未来の収入

- 未来の自由

- 未来の経験値

を増やす「未来への投資」です。

未来ベースに切り替わると、

停滞期の行動が一気に軽くなります。

まとめ

停滞期は、

実はもっとも「意味・価値・方向性」を再構築しやすい時期。

- 意味づけは心の支えになる

- 実存的不安は方向を決めるエネルギー

- ACTは「価値ベース行動」で折れにくい

- 未来の自分を助ける視点は継続力を生む

下積み時代は無意味ではなく、

心の深い部分を整えるための“重要な時間”なのです。

成功者はどう停滞期を乗り越えたのか?|共通する“下積みの心理”

どんな成功者でも、必ず「思うような成果が出ない期間」を経験しています。

才能の有無ではなく、停滞期のメンタルの使い方が違うだけです。

ここでは、さまざまな分野の成功者に共通して見られる “下積み時代の心理パターン” を心理学の視点で整理します。

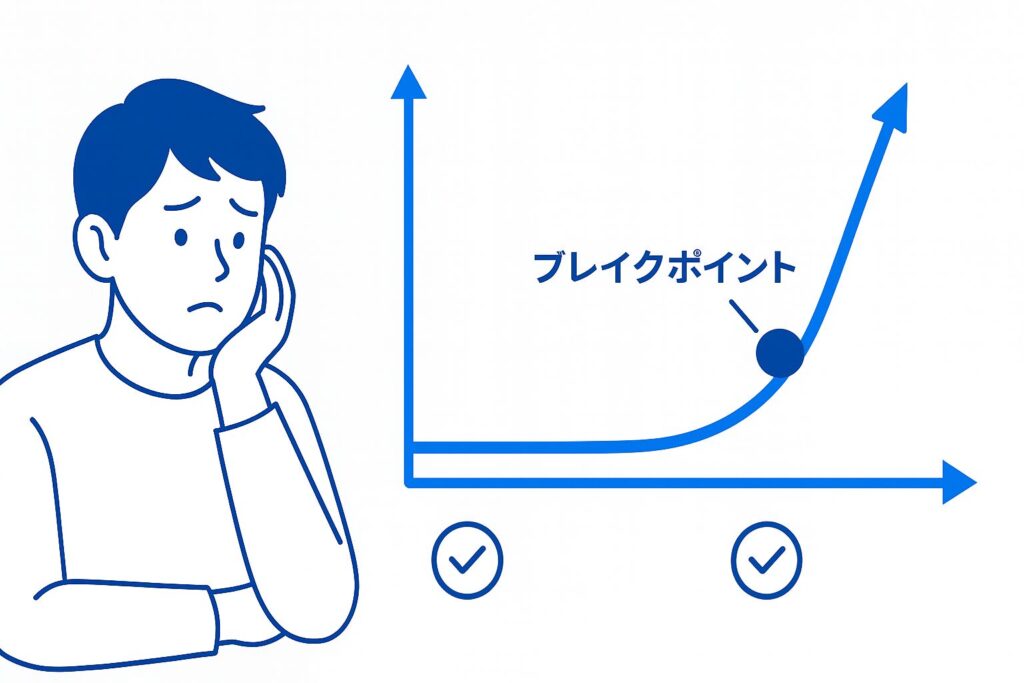

全員に必ず存在する“横ばい期間”の正体

成功者の成長曲線を見ても、

最初から順調に伸び続ける人はほとんどいません。

むしろ 「長い横ばい」→「急上昇」 という形が圧倒的に多い。

この横ばい期間には、次のような特徴があります。

- 努力量と成果が比例しない

- 改善の効果が数字に反映されない

- 伸びる前に伸び悩む

- 内的成長は進んでいるのに外的成果が見えない

心理学的には、

「潜在的成長期(latent growth)」 と呼ばれ、

見えないところで能力が積み上がっている状態です。

指数関数的な成長曲線(Jカーブ)の理解

成功は直線ではなく “Jカーブ” で起きることがほとんどです。

Jカーブとは、

- 最初は横ばい

- 急に伸びる地点が来る(ブレイクポイント)

という成長のパターンです。

Jカーブが起きる理由

- スキルが一定ラインを超えると成果が跳ねる

- 改善が “連鎖しはじめる”

- 情報・経験が一気につながる

- 信用・実績が蓄積される

特に創作・ビジネス・スポーツなどは

“非線形(linear ではない)成長” が普通です。

多くの人はJカーブが“跳ねる直前”で辞めてしまうため、

成功者は単に「続けられた側」なのです。

小さな改善の積み重ねがブレイクスルーを生む

成功者の共通点は、

改善の質よりも「改善の回数」にこだわることです。

いきなり正解を狙わず、

毎日の「1改善」を積み重ねる。

成功者がやっていた“1日1改善”の例

- タイトルを1つ修正

- 文章の導入だけ改善

- 売れた商品の理由を1つ分析

- 画像を1枚きれいに撮る

- 出品テンプレを5%改善

- キーワードを3つ調整

このような小さな改善は一見地味ですが、

複利的(compound)に効いてブレイクスルーを起こすことが分かっています。

成長とは“急に上がる”のではなく、

小さな改善が積み重なって爆発する のです。

継続できる人の「比較対象と自己評価」の共通点

成功者には「比較の使い方」に共通点があります。

成功者が比較する対象

- 昨日の自分

- 過去の自分(3ヶ月前)

- 改善前の自分

対して、うまくいかない時期にやりがちなのは——

他人と比較して落ち込むこと(上方比較の罠)

成功者は上方比較をほとんどしません。

しても、目的は「劣等感を感じるため」ではなく、

改善のヒントを得るためだけです。

また、成功者は以下のような自己評価をします。

成功者の自己評価の特徴

- 「成果」より「行動量」を評価する

- 「才能」より「改善」を評価する

- 「数字」より「方向性」を評価する

- 「結果」より「継続」を評価する

つまり成功者は、

自分を“行動基準”で評価し続けた人なのです。

成果が出ない時期に折れる人は、

“結果基準”で自分を責めてしまうため続かない。

この差が、結果として大きな差になります。

まとめ

成功者の「停滞期の乗り越え方」には、驚くほど同じパターンがあります。

- 横ばい期間が必ず存在すると理解している

- 成長はJカーブで跳ねると知っている

- 小さな改善を積み重ね続けた

- 比較対象を「他人 → 過去の自分」に変えた

こうした心理的スタンスが、

成功・非成功を分ける重要な要素になっています。

成功者は「特別なメンタルが強い人」ではありません。

正しい心理モデルを使い、折れずに続けた人なのです。

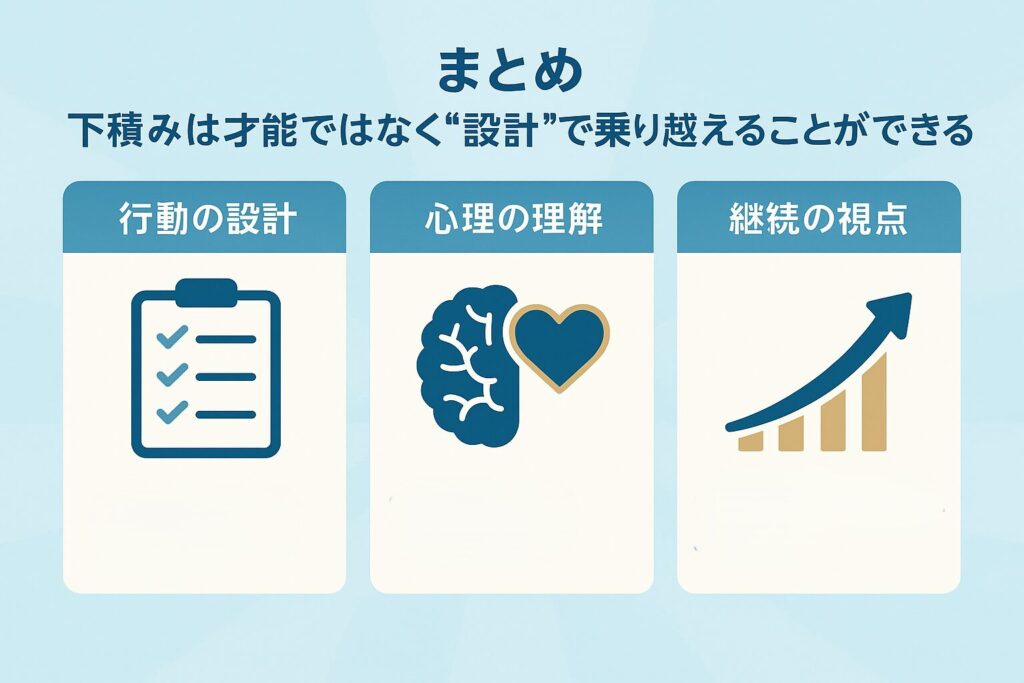

まとめ|下積みは才能ではなく“設計”で乗り越えることができる

下積み時代を乗り越えるカギは、特別な才能でも、圧倒的なメンタルでもありません。

心理学的には、成果が出ない時期をどう「設計」するかで継続力が決まります。

これまで見てきたように、停滞期には脳・感情・行動がつまずきやすい理由がはっきりあります。

そして、それに対抗する方法も確立されています。

ここで記事全体を、3つのポイントに集約します。

①成果ゼロ期は行動と認知のデザインで変わる

成果が出ない時期は、

気持ちだけで乗り越えるのはほぼ不可能です。

必要なのは、

“やる気に頼らず続けられる設計” です。

本記事で紹介した具体策は、すべて「行動と認知のデザイン」。

- Micro-Winで小さな勝利を積む

- 行動ベース目標で自分を評価する

- 見える化で努力を実感する

- 低負荷タスクで“やめない仕組み”を作る

こうした設計を整えることで、

停滞期でも“折れずに積み上げられる自分”が作れます。

②不安・焦りは「間違った反応」ではない

停滞期に感じる不安、焦り、落ち込み——

これらはすべて “脳の自然な反応” です。

- 成果が出ないとドーパミンが出にくくなる

- 情動予測エラーで「やっても気分上がらない」と錯覚する

- 比較で落差ストレスが増える

- 認知の歪みによる「才能がない」思い込み

- 学習性無力感が行動を止める

誰でも停滞期に入ると、自動的にこういう心理が働くものです。

だからこそ、

“不安がある=向いていない”ではありません。

不安は実存心理学(MMT)では “意味を再構築するサイン” と捉えられます。

焦りは“エネルギー”として使えるものなのです。

③継続できる仕組みこそ最大の才能

最終的に成果を左右する要素は、

才能ではなく「続けられる仕組み」を作れるかどうかです。

成功者に共通するのは——

- 比較対象が「他人」ではなく「昨日の自分」

- 小さな改善を累積する習慣

- 横ばい期間を“成長の前兆”と理解する

- 未来の自分を助ける価値ベースの行動

- 成長はJカーブで跳ねるという現実的理解

結局、成果は

「確率×母数」

で決まります。

才能の差よりも、

「行動量の差」「改善回数の差」「継続期間の差」が圧倒的に効いてくる。

つまり——

継続できるように環境・行動・心理を設計した人が、最終的に勝つ。

これこそが、

下積みを乗り越えるためのもっとも強い心理学的結論です。