「焦りばかり増えて、行動が止まる…」

そんな経験はありませんか?

これは心理学でいう トンネリング効果(視野が狭くなる現象) が働いているからかもしれません。

でも、不足感はそのまま放置すると不安・焦り・混乱につながりますが、上手に扱えば “ハングリー精神=前向きな成長エネルギー” に変えることもできます。

この記事では、

- 不足感とハングリー精神の決定的な違い

- 不足感が視野を奪う心理メカニズム

- 不足感を「伸びしろ」に変換する5つのステップ

を、専門用語をかみ砕きながら分かりやすく解説していきます。

読み終える頃には、不足感との向き合い方が変わり、行動力が自然と戻るはず。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

不足感とハングリー精神の違い|心理学が示す“180度違う結果”

「もっと成長したい」「今の自分はまだ足りない気がする」──

こうした“足りない感覚”は誰にでもあります。

しかし心理学的には、

同じ「足りない」でも行き着く結果は180度違うことが分かっています。

その違いを生むのが、

不足感(Scarcity) と ハングリー精神(Achivement-driven mindset) の差です。

同じ「足りない」でも真逆の反応が起きる理由

一見すると、不足感とハングリー精神は同じものに見えます。

どちらも「足りない」「もっと上へ」という感覚だからです。

しかし心理学では、この2つはプロセスがまったく違うとされています。

- 不足感

→「怖い」「焦る」「間に合わない」という“脅威反応”が起動 - ハングリー精神

→「成長したい」「挑戦したい」という“挑戦反応”が起動

つまり「同じ刺激」でも、

脳がどう認知するか(評価するか)で結果が変わります。

不足感が生む不安・焦り・視野狭窄(トンネリング効果)

不足感は「足りない=危険かもしれない」という認知につながりやすく、

次のような反応が起こりやすくなります。

- 不安が強まる

- 焦りで判断ミスが増える

- 比較思考が止まらない

- 視野が狭くなる(トンネリング効果)

特に、トンネリング効果(注意の一点集中)は危険です。

不足によって脳が“サバイバルモード”になり、

必要な情報まで見えなくなるため、

行動力も判断力も一気に落ちます。

ハングリー精神が生む成長欲・集中力・行動力

一方で「足りない」を“伸びしろ”として認識すると、

ハングリー精神が生まれます。

- 「もっとよくできる」

- 「次はこうしてみよう」

- 「成長できるのが楽しい」

と、前向きで持続的なエネルギーが湧きます。

この状態では

- 集中力が高まり

- 行動量が増え

- 継続力が高まり

- 自己効力感(自分ならできる感)も上昇する

まさに“不足を原動力に変えた状態”といえます。

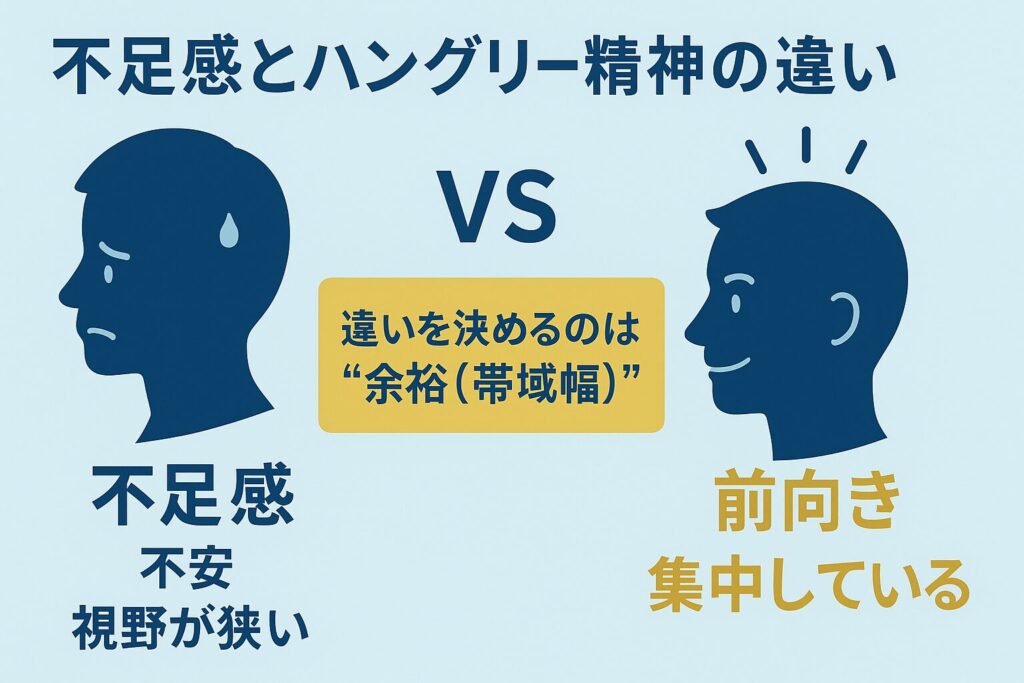

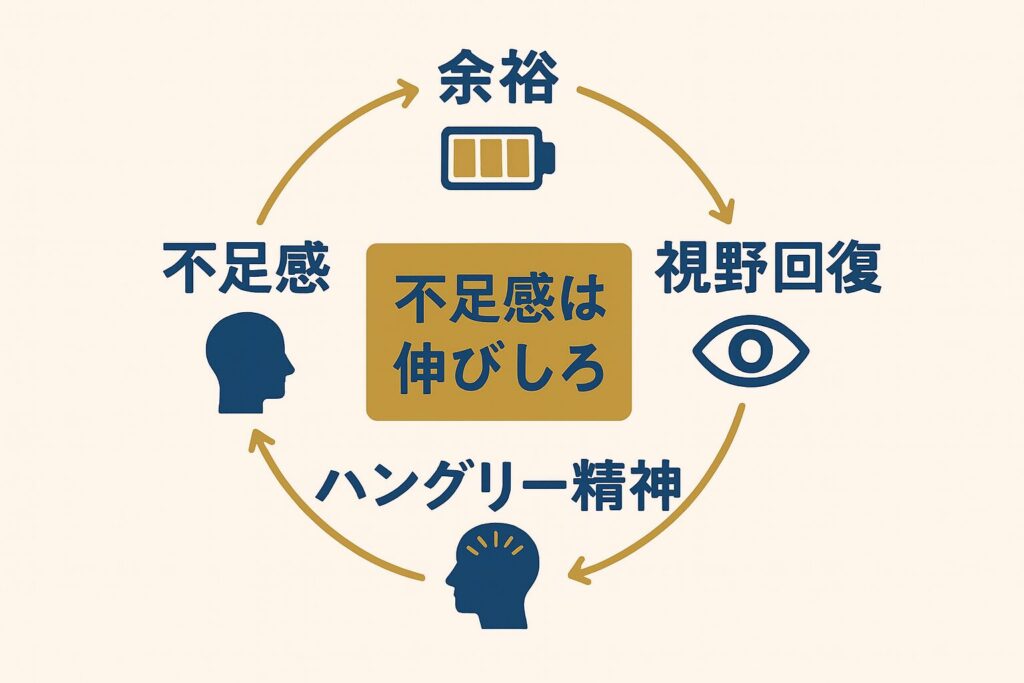

違いを決めるのは“余裕(帯域幅)”にある

不足感とハングリー精神の最大の分岐点は

余裕(帯域幅:認知リソース) の有無です。

- 心に余裕がない

→ 不足感 → 不安 → トンネリング - 心に余裕がある

→ 不足感 → 伸びしろ → ハングリー精神

つまり不足そのものが悪いのではなく、

忙しすぎる・考えすぎる・疲れている → 帯域幅が低下する

これこそが問題の本質です。

余裕があれば、不足は“燃えるための火種”になります。

余裕がなければ、不足は“視野を奪う脅威”になります。

帯域幅とは?

その日に使える「心と頭の余裕」のことです。

もっと簡単に言うと

- 帯域幅が広い → 落ち着いて考えられる・判断ミスが減る

- 帯域幅が狭い → 焦りやすい・視野が狭くなる・不安が強くなる

なぜ不足感は視野を奪うのか|トンネリング効果と認知リソース

不足感を放置すると、

「焦り・不安・イライラ・判断ミス」に直結します。

そしてその中心にあるのが、心理学でいう

トンネリング効果(Tunneling Effect) と

認知リソース(帯域幅) の問題です。

ここでは、

なぜ不足感が“視野を奪う”のかを、初心者でも分かるように解説します。

Scarcity理論:不足が注意を奪い、帯域幅を狭める

行動経済学の Scarcity(スカーシティ)理論 では、

不足を感じた瞬間、脳がその不足に注意を奪われることが分かっています。

たとえば…

- お金が足りないときは、お金の心配ばかり

- 時間が足りないときは、時計ばかり気になる

- SNSの評価が気になると、通知が頭から離れない

これは単なる気のせいではありません。

不足を感じると、脳は

「ここを解決しないと危険かも」

と判断し、注意を優先的に割きはじめます。

その結果、思考の帯域幅(データを処理する能力)は

不足を中心に“占有”され、視野が狭くなります。

答えの出ない問題が認知リソースを消耗する仕組み

悩み事が認知リソースを奪いやすいのは、

多くの場合“答えがすぐに出ない問題”だからです。

- お金足りるかな

- 将来どうなるんだろう

- これで良いのかな

- 別の道の方が幸せだった?

- 間違えてないかな

これらは明確な答えがありません。

すると脳は「解決できないのに考え続ける」という

最悪の負荷状態 に入り、

- 反芻思考(ぐるぐる思考)

- 推測の無限ループ

- 感情の暴走

- 注意力の低下

が発生し、認知リソースを猛烈に消費します。

パソコンでいえば、

“終わらない計算を続けるソフトがCPUを100%占有している状態”

と同じです。

疲労・睡眠不足・ストレスが判断力を落とす科学的理由

不足感に疲労や睡眠不足が重なると、

さらに帯域幅は低下します。

理由はシンプルで、

脳の前頭前野(考える領域)が機能しにくくなるためです。

- 判断が遅くなる

- 感情的になりやすい

- 注意力が散る

- 記憶力が落ちる

- 過剰にネガティブに反応する

不足感は「脅威モード(ストレス反応)」を起動しやすいため、

疲れて脳の判断力が落ちると、ちょっとした不足でも“危険信号”として受け取りやすくなり、その反応はさらに強化されます。

つまり、

疲れているほど不足感→トンネリングに直行しやすい のです。

不足感が“脅威モード”を引き起こすメカニズム

不足感を感じると、脳は

- 逃げる

- 戦う

- 固まる

という“サバイバル反応”を起こします。

これを心理学では 脅威モード(Threat Mode) と呼びます。

この状態では、

- 長期視点が消える

- 目の前のリスクだけが強調される

- 最悪のシナリオを想像しやすい

- 選択肢が極端に見える

- 冷静な判断ができない

まさに 視野が狭くなる=トンネリング の正体です。

不足感そのものが悪いのではなく、

脳が“危険と誤認”した瞬間に視野が奪われるのです。

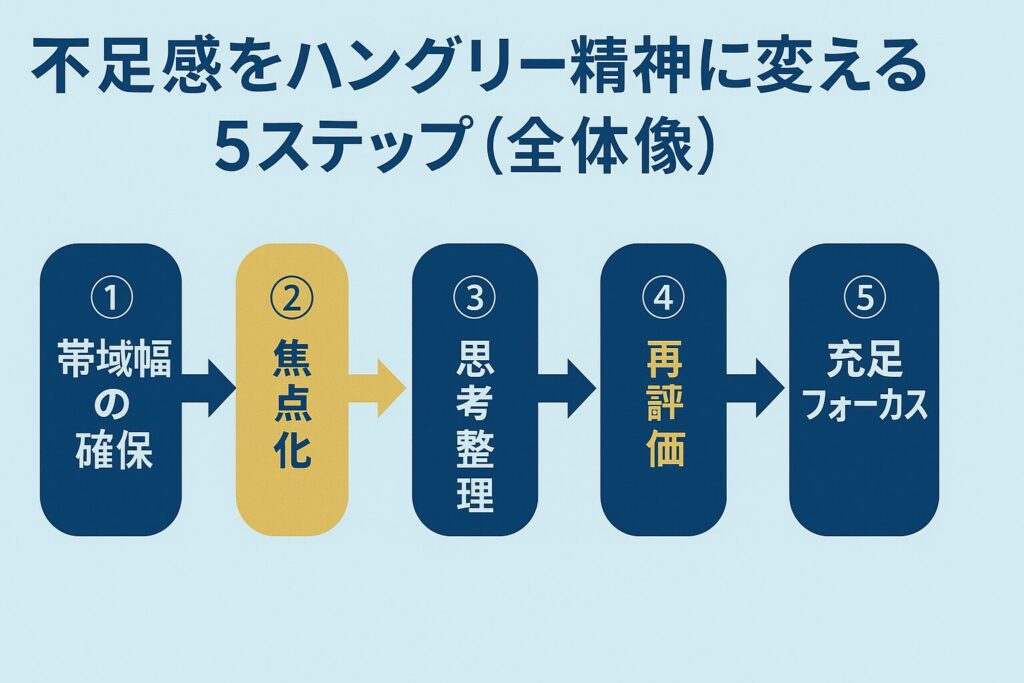

不足感をハングリー精神に変える5ステップ(全体像)

ここまでで、不足感はそのまま放置すると

- 不安が増える

- 思考がまとまらない

- 視野が狭くなる(トンネリング)

- 判断ミスが増える

という“脅威モード”に入りやすいことを確認しました。

しかし不足感は本来ネガティブなものではありません。

余裕(帯域幅)さえ確保できれば、不足は「伸びしろ」に変わります。

その変換を実現するのが、ここで紹介する

「不足感 → ハングリー精神」への5ステップです。

まずは流れの全体像を整理していきましょう。

不足感→焦りではなく、不足感→伸びしろに変える流れ

同じ「足りない」という感覚でも、

- 余裕がないと → 不足感 → 不安 → 焦り → トンネリング

- 余裕があると → 不足感 → 問題の特定 → 行動 → ハングリー精神

というまったく違う変化が起こります。

つまり変えるべきなのは「不足感」そのものではなく、

不足感の“扱い方”です。

この5ステップは、不足感を次の流れに再構築します。

- 余裕を作る(帯域幅を戻す)

- コントロールできることに集中する

- 思考整理で頭を軽くする

- 不足への向き合い方を変える(再評価)

- 充足へ注意を戻し、視野を広げる

この“認知の流れ”を変えることこそが、

不足感を前向きなハングリー精神へ変換する鍵となります。

5ステップを使うと視野が広がり、行動力が戻る理由

不足感が厄介なのは、

脳の注意が「足りないもの」に吸い寄せられ、

他の可能性や選択肢が見えなくなる点です。

しかし、5ステップを使うことで

- 認知リソースが戻る(余裕が生まれる)

- 全体視点が取り戻せる

- できることに集中できる

- 混乱が整理される

- 不足=脅威 → 不足=伸びしろに変わる

という「認知の再構築」が起こり、

視野が広がる → 行動力が復活する

という流れになります。

行動の回復こそが、ハングリー精神の最も重要な特徴です。

まずは「余裕(帯域幅)」を優先すべき根拠

この5ステップは順番にも意味があります。

最初にやるべきは

「余裕(帯域幅)を回復する」ことです。

なぜなら、不足感が不安に変わる最大の原因は

“余裕の欠如”だからです。

- 寝不足

- 疲労

- 頭の中の混乱

- 感情の渋滞

- タスク過多

- 判断のしすぎ

この状態で前向きになれという方が無理があります。

だからこそ、

余裕を戻す → 視野が広がる → 行動が戻る → ハングリー精神に変わる

という順番で進む必要があります。

このあと、ステップ①〜⑤で具体的な方法を詳しく解説していきます。

ステップ① 認知リソースを効率化する|帯域幅の確保

不足感をハングリー精神に変えるための最初のステップは、

「脳の余裕=帯域幅(バンド幅)」を回復させること です。

どれだけ前向きな思考法を学んでも、

脳のリソースが枯渇していると、すべてが不安・焦り・迷いに変換されます。

まずは「脳が正常に働ける環境」を整えることから始めましょう。

睡眠・休息・ルーティン化で脳の余裕を取り戻す

もっとも効果が高いのは、実はとてもシンプルな方法です。

帯域幅を回復する3つの基礎

- 睡眠(最強の認知リソース回復法)

睡眠不足は、脳の前頭前野(判断・集中・感情制御)を弱めます。

不足感が過剰に脅威化するのは、睡眠不足のときがもっとも多い。 - 小休憩・マイクロブレイク

1〜3分の短い休憩でもリソースは回復します。

コーヒーを淹れる、深呼吸する、席を立つだけでもOK。 - ルーティン化(判断回数を減らす)

朝の行動・作業の型が決まっていると、

“判断のムダ使い”がなくなり、帯域幅が節約されます。

実感しやすい変化

- 悩みが膨らみにくくなる

- 不足感が気になりすぎなくなる

- 「できること」への意識が戻る

- 焦りより行動が優先される

脳が回復すると、それだけで不足感は「脅威」ではなくなります。

判断の簡略化・外注化がなぜ視野を広げるのか

人間の脳は、一日に数千〜数万回の選択をしています。

つまり、余裕がない人ほど

「選択のしすぎ」で帯域幅が削られている のです。

判断を減らすだけでトンネリングが消えていく

- 服を選ぶ時間をなくす

- 食事を固定化する

- タスクをルーティン化する

- 作業の手順をテンプレ化する

- できないことは外注する

これらは「時間を節約するため」ではなく

“脳の容量を空けるため” に行います。

判断が減ると、脳は

- 長期視点

- 複数の選択肢

- 本当に大事なこと

を考える余裕を取り戻し、視野が広がっていきます。

雑念の排除で“焦りの連鎖”を止める

不足感が強まると、脳の中は雑念だらけになります。

- 「あれもやらなきゃ」

- 「これも不十分」

- 「もっと頑張らないと…」

- 「ミスしたらどうしよう」

これらの“ノイズ”が帯域幅を削り、トンネリングを悪化させます。

雑念を減らす具体策

- スマホの通知を切る

- 作業前に机を整える

- 1日の優先タスクを3つに絞る

- 考えごとは紙に吐き出しておく

雑念が減ると、脳は一気に静まり、

不足感より “やるべきこと” へ意識を向けられるようになります。

ステップ①のまとめ

- 帯域幅が落ちると、不足感=脅威に変わる

- 認知リソースが戻ると、不足感=伸びしろに変わる

- 睡眠・休息・ルーティン・判断の削減が最優先

- 雑念を減らすと視野が広がり、焦りが消える

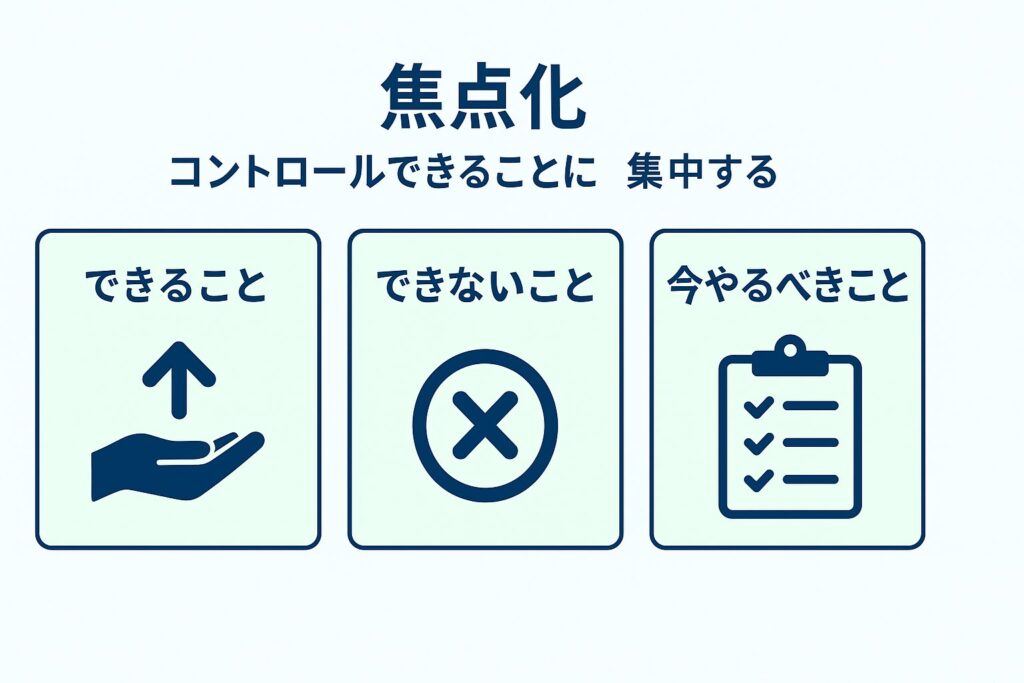

ステップ② コントロールできることに集中する|焦点化の心理学

不足感が“脅威”に変わる最大の理由は、

コントロールできないことに意識が向き続けるからです。

逆に、「今、自分にできること」にフォーカスすると、

不足感が行動力に変換されます。

ここでは、不足感を扱いやすくするための心理学的アプローチ

「焦点化」 を分かりやすく解説します。

「できる/できない/今やるべき」の切り分け

まず、脳の混乱を止めるには

問題を3つに仕分けることから始めます。

仕分けの3カテゴリ

- できること(自分のコントロール内)

- できないこと(外部要因)

- 今すぐやるべきこと(最優先タスク)

これを紙に書き出すだけでも、

不足感による“ごちゃ混ぜ思考”が整理されます。

例

- 過去を変えたい→「できない」領域

- 今日できるタスク →「できる」領域

- 今日1つだけ進める仕事 →「今やるべき」領域

この切り分けは、心理学で言う

「コントロール可能性の評価」 に相当します。

コントロール可能性が不足感を弱める理由

私たちは、「自分ではどうにもできないこと」に直面したとき、

もっとも強い不足感を感じます。

- 評価されない

- 他人が動いてくれない

- 将来が読めない

- 予測できない状況

- 運が悪い

こういった“コントロール外”の問題は、

脳にストレスを与え、トンネリングを強めます。

しかし、自分の行動に意識を戻した瞬間、

不足感が弱まり、不安が減少します。

これは、脳科学で

「自己効力感(self-efficacy)」 が上がるためです。

自己効力感が上がると、

- 行動が増える

- 不足感の過大評価が減る

- 長期的な視点を持てる

- 現実的な解決策が見えやすい

という良い循環が生まれます。

不足感→課題に変換する“認知の再評価(reappraisal)”

不足感をハングリー精神に変える上で、

もっとも重要なのが

「意味の付け替え(認知の再評価)」です。

不足感の再評価とは

- 「自分には足りない」 → 「今の課題が見えた」

- 「まだダメだ」 → 「伸びしろがまだある」

- 「不安だ」 → 「準備が必要なだけ」

- 「焦る」 → 「優先順位を決めよう」

不足感を“課題”として扱うと、

脳は「脅威モード」ではなく「問題解決モード」に切り替わります。

これが不足感→ハングリー精神の分岐点です。

ステップ②のまとめ

- コントロールできないことに意識が向くと不足感が爆発する

- 仕分け(できる/できない/今やるべき)が焦点を整える

- コントロール可能性の評価が、不安を弱め視野を広げる

- 再評価(reappraisal)で不足感が“課題”に変わる

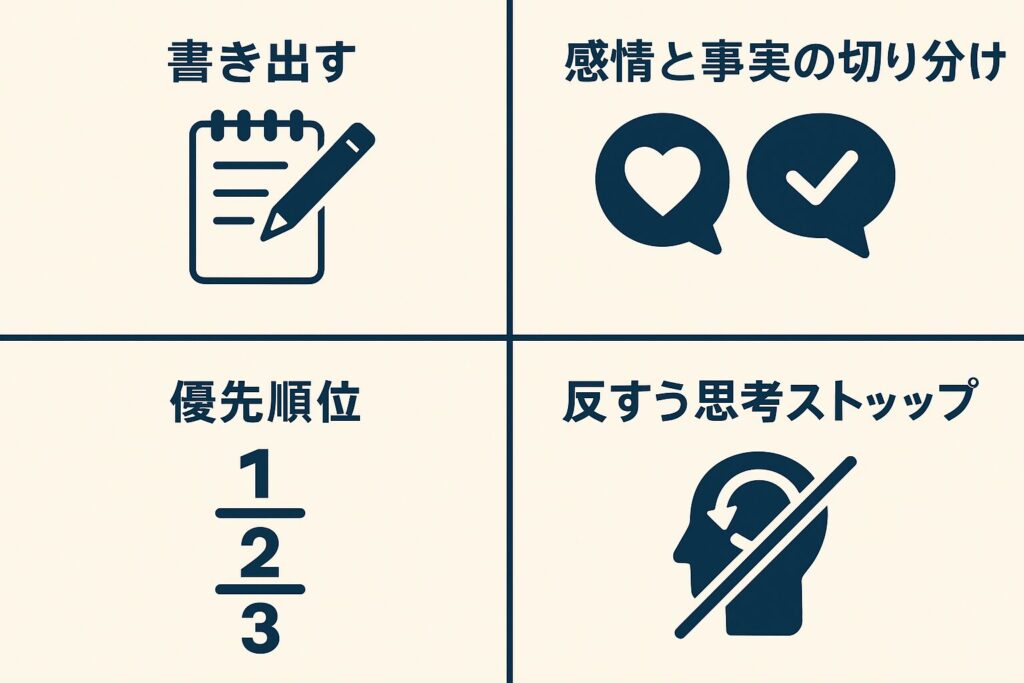

ステップ③ 思考整理で頭の帯域幅を空ける|ジャーナリング実践

不足感が“焦りや混乱”に変わる最大の原因は、

頭の中だけで考え続けていること にあります。

心理学でも、悩みが重くなるときは

「思考の渋滞(認知負荷の増大)」が起きていると言われています。

ここで重要なのが、

ジャーナリング(書き出す技術)です。

これらは、不足感を“伸びしろ”に変えるための

もっとも即効性のあるステップといえます。

書き出すことで認知負荷が一気に下がる理由

「頭の中がごちゃごちゃする」「不安が膨らむ」という現象は、

実際には 脳のメモリ不足=帯域幅の圧迫 で起きています。

紙やスマホに“外付けの脳”として書き出すだけで、

脳はその情報を保持し続ける必要がなくなり、

認知負荷が一気に軽くなります。

書き出しの例

- 今の悩み

- やること

- 気になっていること

- 不安ポイント

- 優先順位

- 感情

書き出した瞬間に、

「あれ、思ってたほど深刻じゃない」

と気づくことも多いです。

感情と事実を切り分けると視野が広がる

不足感が強くなると、

“感情”と“事実”がごちゃ混ぜになるのが問題です。

例として:

- 「失敗した → 自分はダメ」

- 「収入が不安 → 未来は暗い」

- 「まだ成果がない → 才能がない」

これは思考の誤りで、心理学では

「感情的推論」 と呼ばれます。

ジャーナリングではこれを次のように整理します。

書き分けワーク

- 事実: 起きたこと

- 解釈: 自分の考え

- 感情: どう感じたか

- 行動: 次にできる行動

これだけで、

不足感が“脅威”ではなく“情報”として扱えるようになります。

視野がぐっと広がるのはそのためです。

優先順位の整理が“焦り”を止める

不足感が焦りに変わるのは、

脳が「全部やらなきゃ…!」という誤作動を起こすからです。

そこで効果的なのが

“3つに絞る優先順位” の技術。

今日やるべきことを3つだけ書く

- 最重要1つ

- 理想を言えばあと2つ

- それ以外は「今日はやらない」

これをするだけで、

不足感が引き起こす“追われる感覚”が薄れ、

行動がスムーズになります。

反芻思考を止める簡単な方法

不足感が強いと「ぐるぐる思考」に陥りがちです。

これは心理学で 反芻思考(rumination) と呼ばれ、

認知リソースを爆速で消費します。

反芻を止めるには次の方法が効果的。

即効性の高い対策

- 5分だけ深呼吸して“身体”から整える

- 場所を変えて刺激を遮断する

- 書き出して「外部化」する

- タイマーを使って思考の区切りをつける

- 一度“今できる行動”に移る

これらはどれも科学的に効果が確認されています。

ステップ③のまとめ

- 書き出すと脳の帯域幅が空き、視野が広がる

- 感情と事実を切り分けると、不足感が弱まる

- 優先順位の整理で焦りが消える

- 反芻思考を止めるだけで行動力が戻る

ステップ④ 不足感そのものを整える|Scarcity対策の心理学

ステップ①〜③では、

「脳の余裕を取り戻す」「焦点を整える」「思考を軽くする」ことで

不足感の暴走を止めてきました。

しかし、不足感をハングリー精神に変えるにはもう一歩必要です。

それが “不足感そのものの扱い方を変えること” です。

ここでは、不足を“脅威”ではなく

“伸びしろ”として脳に認識させる心理学的アプローチ を紹介します。

1️⃣小さな成功体験で“予測された脅威”を修正する

不足感の正体は、多くの場合

「このままではマズいかもしれない」という“予測された脅威” です。

つまり、「未来が悪くなる想像」に脳が反応しているだけ。

ここで有効なのが、

小さな成功体験を積むこと です。

小さな成功体験の例

- 3分だけ掃除

- 1ページだけ読む

- 5分だけ運動

- 売上の小さな改善

- ブログ1段落だけ書く

これらは“認知の証拠”として脳に届き、こう書き換えられます。

- 「できてない」 → 「少しは進んでいる」

- 「未来が不安」 → 「変えられるところがある」

わずか数分の行動でも、不足感の脅威性が急激に下がります。

2️⃣数字(KPI)の可視化が焦りを減らす理由

不足感が強いときほど、脳内の情報は

「主観」「感情」によって歪みます。

その歪みを正してくれるのが KPI(数字の可視化) です。

数字は脳の誤解を正す

- “全然進んでない” → 実は毎日積み上がっている

- “売上が不安” → 過去より改善している

- “将来が怖い” → 予測を数字にすれば対策できる

不安は曖昧なまま拡大し、

数字は曖昧さを消して“現実”に戻してくれます。

これは心理学でいう

「アンカー効果」 と「現実点へのリフレーミング」に相当します。

3️⃣長期視点を思い出すと不足感が弱まる

不足感が強いと、脳は「目先」しか見えなくなります。

しかし、長期視点を持つと

その瞬間の不足感は大幅に弱まります。

長期視点の切り替え例

- 1週間 → 3ヶ月

- 3ヶ月 → 1年

- 1年 → 5年

- 今日のミス → 人生の一部

長期視点を持つと、

不足感は「大きな流れの一部」として再評価され、

脅威性が落ちます。

これはScarcity理論でいう

「時間的スラック(余裕)」を作る行為です。

4️⃣ 未来の自分から逆算して考える“未来志向”

未来の自分から現在を見ることで、

不足感を前向きに扱えるようになります。

未来志向の思考法

- 1年後の自分はどうしてほしい?

- 3年後の自分は何を感謝している?

- 「あの頃の不足感があって良かった」と言える選択は?

この方法は、心理学で

「プロスペクティブ思考」 や

「メタフューチャリング」 と呼ばれます。

未来視点を持つことで、

不足感は“今より良くなるための材料”に変わるのです。

ステップ④のまとめ

- 不足感は「予測された脅威」であり、行動の証拠で書き換えられる

- 小さな成功体験は脳の誤認を修正する

- KPI(数字)は曖昧な不安を現実に戻してくれる

- 長期視点・未来志向で不足感の脅威性は大幅に下がる

- 不足感=脅威 → 不足感=伸びしろ に変わる

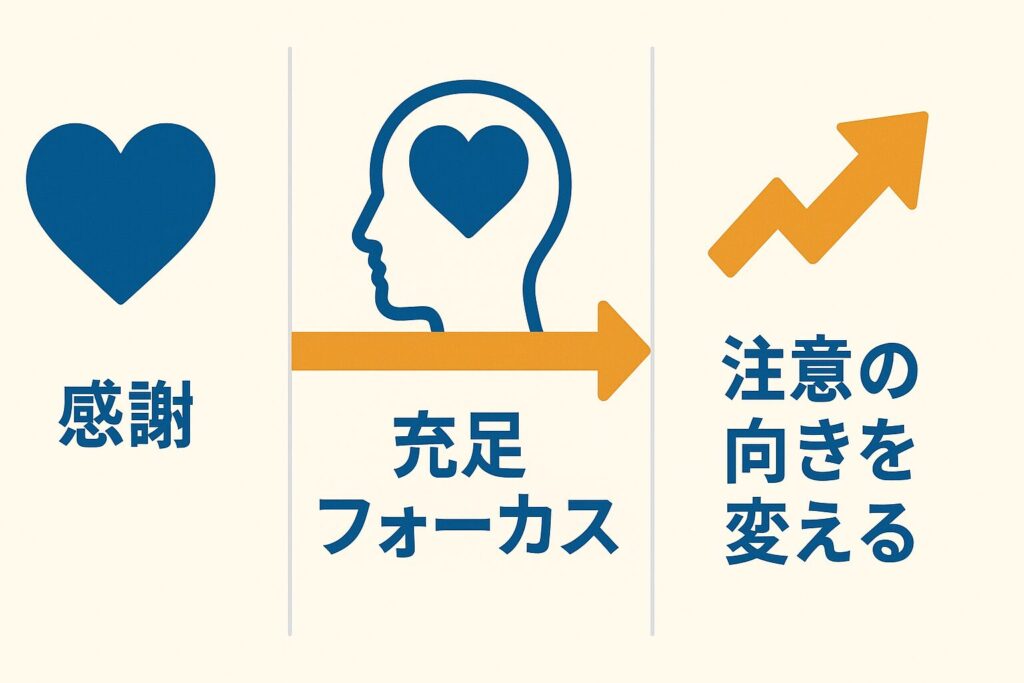

ステップ⑤ 感謝と充足で余裕をつくる|注意資源の再配分

最後のステップは、

不足感で奪われた“注意”を、

今あるもの・すでにできていること に戻す技術です。

ここで重要なのは、

「感謝しましょう」という精神論ではなく、

“注意資源の再配分(attention allocation)”という科学的プロセス であること。

感謝や充足への意識転換は、

不足感によって狭まった帯域幅を回復させ、

視野を広げる“最終ステップ”となります。

感謝が帯域幅を回復させる科学的メカニズム

感謝には、心理学研究で確認された明確な効果があります。

感謝の効果

- ストレスホルモンの低下

- 前頭前野の活性化(思考・判断の司令塔)

- 不安・心配の減少

- 視野の拡大(broaden effect)

- 行動意欲の回復

つまり感謝は、

脳の“脅威モード”を解除し、思考の帯域幅を戻すスイッチ

として機能します。

感謝=良い人間になるための習慣

ではなく、

感謝=認知リソースを回復する具体的方法

なのです。

不足感から注意を引き戻す「充足フォーカス」

不足感に支配されているとき、脳は

- ないもの

- 足りないところ

- できていない部分

に自動的に注意を向けます。

ここから抜けるためには、

意図的に注意の向きを変える必要があります。

充足フォーカスの具体例

- 今日できたことを3つ書く

- 今ある資源(人・道具・経験)を棚卸しする

- 過去に解決した問題リストを作る

- 小さな達成を毎日記録する

不足感で曇った視界が、

少しずつクリアになっていきます。

今あるものに気づくと行動の質が変わる

ハングリー精神は

「もっと欲しい」

という前向きな欲求ですが、

不足感は

「今の自分は危険だ」

という脅威反応です。

行動の質が変わるのは次の理由からです。

行動に与える影響

- 不足感 → “焦って動く”

- 充足感 → “選んで動く”

- ハングリー精神 → “伸ばすために動く”

「すでにあるもの」を再認識すると、

行動のエネルギー源が

不安 → 期待・意欲

に変わります。

これがハングリー精神の本質です。

精神論ではなく「注意の向き先」の問題である

感謝や充足は精神論ではありません。

心理学的には、

- 注意の向く対象が思考を決める

- 思考が感情を決める

- 感情が行動を決める

という流れが存在します。

不足感の焦点に注意が吸われている限り、

どれだけ努力しても行動力は戻りづらいのです。

だからこそ、

“注意の向き先”を変えることが、認知の最終ステップ になります。

ステップ⑤のまとめ

- 感謝は脳の帯域幅を回復させる科学的な方法

- 注意の向きを「不足 → 充足」へ切り替えるのがポイント

- 今あるものに気づくと、不足感は脅威ではなくなる

- 行動の質が変わり、ハングリー精神が自然と育つ

まとめ|不足感は余裕があれば“成長の原動力”になる

ここまで、不足感をハングリー精神へと変換するための

5つのステップを解説してきました。

結論として伝えたいのは、

不足感そのものは悪ではない ということです。

不足感が不安・焦りに変わるのは、

脳のリソース(帯域幅)が限界に近づいているとき。

逆に 余裕(スラック)があれば、不足=伸びしろ に変わります。

つまり、不足感をネガティブにするかポジティブにするかは

「不足の量」ではなく

“余裕の量”で決まるのです。

トンネリング思考とハングリー精神の違いは“余裕”

同じ「足りない」という感覚でも、

- 不足感(余裕なし)

→ 不安・焦り・比較・視野狭窄(トンネリング) - ハングリー精神(余裕あり)

→ 成長欲・集中力・行動力・挑戦心

この違いをつくるものが

余裕(帯域幅)=脳の使える認知リソースの量 です。

不足感の本質は「危険」ではなく

“脳からのアラート” にすぎません。

余裕を作るだけで、不足感は

人生を動かす強力なエンジンに変わります。

5ステップで視野は戻り、行動力が復活する

この記事で紹介した5ステップは、

不足感が暴走して“脅威モード”に入るのを防ぎ、

思考と行動のパフォーマンスを取り戻すプロセスです。

不足感→ハングリー精神に変わる5ステップ

- 認知リソースを効率化する(帯域幅の確保)

- コントロールできることに集中する(焦点化)

- 思考整理で頭を軽くする(メタ認知・ジャーナリング)

- 不足感そのものを整える(再評価・長期視点)

- 感謝と充足で余裕をつくる(注意資源の再配分)

この順番に進めることで、

- 視野が広がる

- 不安や焦りが減る

- 行動力が戻る

- 不足感が「伸びしろ」になる

- ハングリー精神が自然と芽生える

という流れが完成します。

今日から1つだけ始めるならどれ?(行動提案)

全部やろうとすると、

また「不足感のループ」に戻ってしまいます。

だからこそ

今日から “1つだけ” 始めること をおすすめします。

今日から始めるならこの中から1つ

- 5分だけジャーナリングする

- 3つだけ今日やることを書き出す

- 睡眠時間を30分だけ増やす

- 作業ルーティンを1つ決める

- 「できたこと」を3つメモする

- 小さな成功体験を1つ作る

1つでも続ければ、

余裕(帯域幅)が回復し、

不足感の扱い方が変わり、

あなたの行動力が確実に戻ってきます。

不足感はあなたを苦しめるものではなく──

本当は、あなたを前に進める力へと変わるものです。