「最近、時間もお金も心の余裕もなくて、判断が雑になってる気がする…。」

そんなふうに感じる瞬間はありませんか?

- お金が心配で冷静に考えられない

- 忙しいとミスや先延ばしが増える

- 余裕がないほどイライラしやすくなる

- 本来の自分より“頭が回っていない”感覚がある

これは、“スカースティ(不足)理論”という心理メカニズムが原因かもしれません。

この記事では、不足状態が脳の“帯域幅(考える余裕)”を奪い、

判断力や計画力が落ちる仕組みを、初心者向けにわかりやすく解説します。

さらに、

- 不足で起こる典型的な失敗例

- お金・時間・心の余裕がない時の悪循環

- 余白(Slack)を取り戻す具体的な改善法

までまとめて紹介。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

スカースティ(不足)理論とは?まずは意味をやさしく解説

「お金も時間も心の余裕もないと、いつもより判断が鈍る気がする…」

そんな経験はありませんか?

実はこれは単なる“気のせい”ではなく、

不足(Scarcity)という状態が脳の働きに影響を与えてしまうからです。

ここでは、スカースティ理論の基本を、専門知識ゼロでも分かるように整理します。

スカースティ=“不足”が心と行動に与える影響

スカースティ(Scarcity)理論とは、

「人は何かが不足すると、思考・判断・行動が大きく変わる」という考え方です。

ここでいう“不足”とは、たとえば:

- お金の不足

- 時間の不足

- 心の余裕の不足

- 睡眠の不足

など、生活の中で感じるあらゆる“足りなさ”を含みます。

不足状態になると、人は本来の力を発揮しづらくなり、次のような変化が起きます:

- 注意力が散る

- 冷静に考えられない

- イライラしやすくなる

- 目先の判断が増える

- ミスが増える

つまり、不足は 気持ちの問題ではなく脳の問題 なんです。

「希少性の原理」との違い(マーケ心理とは別物)

多くの人が最初に混乱するのがここです。

❌ 希少性の原理(マーケティング心理)

「限定商品は欲しくなる」「残り3個と書かれると買いたくなる」

という心理効果。

これはマーケティング用語。

✔ スカースティ(不足)理論

「お金・時間・心が足りないと、判断力が低下する」という

行動経済学・認知心理学の理論。

同じ “scarcity” という英単語でも

まったく別の分野の概念 です。

不足状態になると、なぜ人は判断力を失うのか?(ざっくり全体像)

スカースティ理論の核心は、とてもシンプルです。

不足 → 不安 → 脳の容量が圧迫 → 考える余裕が消える → 判断ミスが増える

不足すると、注意がそこに吸い込まれます。

たとえば、お金が足りないと、

- 支払い

- 来月の生活

- 売上

- 請求書

などの情報が頭の中でループし、

脳の“空き容量”がどんどんなくなる のです。

容量が減ると:

- 冷静に考えられない

- 気が散る

- 長期的に考えられない

- 目先の損得に流される

といった現象が自然に起きてしまいます。

これが、スカースティ理論の最も重要なポイントです。

なぜ不足すると判断力が落ちるのか?|行動経済学の重要ポイント

「余裕がないとミスが増える」「焦ると判断がブレる」

こうした経験は、ほとんどの人が持っています。

行動経済学では、この現象を非常にシンプルに説明します。

不足(Scarcity)が脳の処理能力を奪うからです。

ここでは、そのメカニズムを初心者向けに分かりやすく解説します。

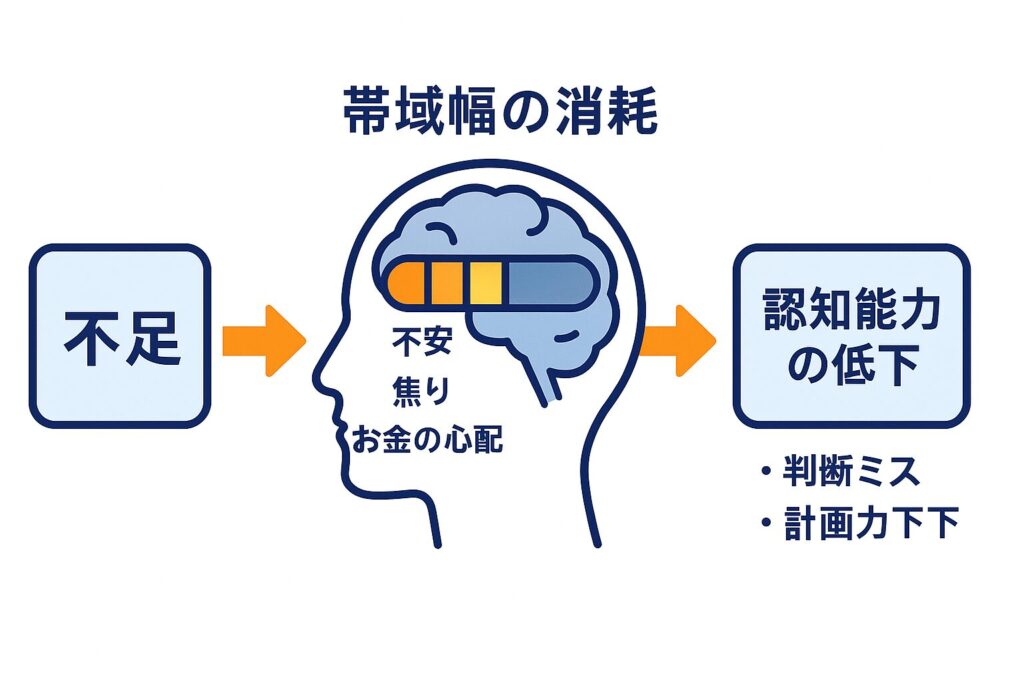

不足状態は“脳の帯域幅(容量)”を奪う

スカースティ理論で最も重要なのが、

帯域幅(Bandwidth)=脳の空き容量 という考え方です。

帯域幅とは、インターネットの通信容量のようなもの。

余裕があればスムーズに処理できるけれど、

容量が少ないと動きが重くなります。

お金や時間が不足して不安が強まると、

その不安が脳の帯域幅を大幅に占領してしまうのです。

不安が先に処理され「考える余裕」が激減する

不足すると、脳はついこう考えます:

- 「どうしよう…」

- 「間に合わない…」

- 「お金が足りない…」

こうした不安は、脳にとって“最優先の処理タスク”になります。

その結果、他のことを考える余裕が激減します。

たとえば:

- 冷静な判断

- 計画を立てること

- 人の気持ちを考えること

- 先のことを見据えること

こうした“考える系の処理”が後回しになり、

普段できることさえ出来なくなるのです。

認知能力・注意力・計画力が落ちる理由

不足状態の脳は、次のような“症状”が出ます:

- 集中しづらくなる(気が散る)

- 記憶に抜け漏れが増える

- 判断が極端になりやすい

- 長期的プランが立てられなくなる

- 優先順位が分からなくなる

つまり、不足は単なるメンタル的な問題ではなく、

認知能力そのものが下がる“脳の現象”なのです。

不足マインドが引き起こす「短期的判断」への偏り

不足すると人は、「今」を優先するようになります。

- 目先の利益

- すぐの安心

- すぐの快楽

- とりあえずの選択

- その場しのぎの行動

スカースティ理論では、これは 自然な脳の反応 とされています。

脳が不安に支配され、未来のことを考える帯域幅がなくなるため、

どうしても短期的に偏るのです。

不足 ⇒ 不安 ⇒ 帯域幅が奪われる ⇒ 認知能力が落ちる ⇒ 判断ミスが増える

これが不足が判断力を落とす“行動経済学の核心メカニズム”です。

スカースティ理論の3つの要素|帯域幅・トンネリング・余白の欠如

スカースティ(不足)理論は、

単に「余裕がないとミスが増える」というだけの話ではありません。

行動経済学では、不足状態に陥ったときの脳の変化を

3つの要素で説明しています。

- 帯域幅(Bandwidth)

- トンネリング(Tunneling)

- スラック(Slack)=余白

この3つを理解すると、

「なぜ余裕がないと判断力が落ちるのか」

が一気に腑に落ちるようになります。

① 帯域幅(Bandwidth)|脳の“空き容量”が奪われる

帯域幅とは、脳で処理できる情報量の“空きスペース”のこと。

- 不安

- 焦り

- 心配

- プレッシャー

こうした負荷が増えると、

脳の空き容量が どんどん圧迫されます。

その結果:

- すぐ疲れる

- 集中できない

- 考えがまとまらない

といった「脳の動きが重くなる」状態が自然に起きます。

これは意志の強さや根性とは関係ありません。

脳のバグではなく、脳の仕組みそのものです。

② トンネリング(Tunneling)|1つの問題に注意が吸い込まれる

不足状態になると、

脳は “今の問題に注意を固定する” 性質があります。

これがトンネリングです。

- お金が足りない → お金の不安ばかり考える

- 時間がない → 目の前の作業しか見えない

- 心の余裕がない → 小さな不満に固執する

まるで注意がトンネルの中に吸い込まれるように、

他の視点や選択肢が見えなくなります。

その結果:

- 全体像が見えない

- 未来が考えられない

- 選択肢が極端に減る

という、認知の“視野狭窄”が発生します。

③ スラック(Slack)|小さな余白がないとミスが連発する

スラックとは、

生活の中にある小さな「余白」のこと。

- 時間の余白

- 心の余裕

- 予算の余裕

- 睡眠の余裕

この余白が不足すると、

人はミスを連発しやすくなります。

例:

- ギリギリのスケジュールで遅刻

- お金がギリギリで手数料を無駄に払う

- 睡眠が足りずミスが増える

余白がないほど、

ちょっとした問題が“大問題”に化ける ようになるのです。

3つの要素は「連動」して悪循環を生む

不足状態

↓

帯域幅が奪われる

↓

トンネリングが起きる

↓

スラックが消えてミスが増える

↓

不足が悪化する

↓

さらに帯域幅が奪われる…

このようなスパイラルこそが、

スカースティ理論の本質です。

不足は「お金」だけの問題ではない|時間・心の余裕がないときの共通現象

スカースティ(不足)理論の本質は、

“不足の種類は違っても、脳が起こす反応は同じ”

という点にあります。

つまり「お金が足りない」ときだけでなく、

- 時間の不足

- 睡眠の不足

- 心の余裕の不足(メンタル)

- 予定の余白の不足

どれでも同じように、判断力が落ちるのです。

ここでは「お金以外の不足」で起きる共通現象を、初心者でも理解しやすく解説します。

時間がないときの“トンネル思考”

時間がギリギリになると、人はトンネルに吸い込まれたように

目の前の作業だけに注意が固定 されます。

例:

- 期限直前になって焦り、冷静さを失う

- 他の作業が完全に見えなくなる

- 誤字・ミスが連発する

- 優先順位の判断がブレる

これは「集中力が高まっている」わけではなく、

視野が狭くなっている=トンネリング です。

時間の不足でも、脳はまったく同じ反応を起こします。

心に余裕がないとミスが増える理由

メンタルの余裕がないときも同様です。

- イライラ

- 不安

- 焦り

- 悲しみ

こうした感情に“脳の帯域幅”が占有され、

考える力に回すリソースが減ってしまいます。

その結果:

- 普段ならしない判断ミス

- 周りが見えなくなる

- 小さなトラブルが大きく見える

- 人間関係に過敏になる

などの現象が起こります。

睡眠不足・忙しすぎる状態でも同じ現象が起きる

睡眠不足は、最も分かりやすい「帯域幅が奪われる状態」です。

- 注意力の低下

- 判断の鈍化

- 物忘れの増加

- 感情が不安定になる

これらはすべて、スカースティ理論の説明と一致します。

また、仕事が忙しすぎるときも同じ。

「忙しさ」は一見“頑張っている証拠”に見えますが、

脳から見ると 余白ゼロの危険状態 です。

「余裕のなさ」が悪循環になるメカニズム

どの不足でも、最終的に起きるのは同じ構造です。

- 不足が起きる

- 不安・焦りが増える

- 脳の帯域幅(空き容量)が奪われる

- 判断力が落ちる

- ミスや問題が増える

- さらに不足が悪化する

- 不安が強まり、再び帯域幅が奪われる

つまり、不足とは “悪循環を自動的につくる仕組み” でもあるのです。

「不足=お金だけの問題」と考えると本質が見えません。

実際は、

“何かが足りない状態”が脳の余裕を奪い、判断力を落とす

という、とても普遍的なメカニズムなのです。

スカースティ状態で起こる典型的な失敗|日常の例で理解する

不足(Scarcity)の怖さは、

“脳の余裕を奪い、日常の判断を狂わせる” という点にあります。

ここでは「誰にでも起こる、典型的な失敗パターン」を

具体例でわかりやすくまとめます。

読むだけで「あ、これ自分だ…」と気づくはずです。

お金がないときに限って損をする行動をしてしまう

金銭的な余裕がないと、不安が脳内を占領します。

その結果、次のような“逆に損する選択”が増えます。

- 安いものを選んだ結果、すぐ壊れて買い直す

- 送料・手数料が高い方法を選んでしまう

- 短期的なお得に飛びついて、長期的に損をする

- 必要ないのに「今だけ割引」で買ってしまう

これは帯域幅が奪われ、長期的判断ができなくなっているからです。

忙しい時ほど判断がブレる/忘れ物が増える

時間が不足すると“思考の余裕”が消えます。

その結果:

- ケアレスミスが増える

- 予定を忘れる

- 優先順位が分からなくなる

- 一度決めたことをすぐ変える

つまり、忙しいのは

「頑張っている」ではなく

“脳の処理能力を奪っている状態” なのです。

心に余裕がないと人間関係のトラブルも増える

心に余白がないと、人は“防御的”になりがちです。

- ちょっとしたコメントにイラッとする

- 相手の意図を悪く受け取る

- 必要以上に落ち込む

- 小さなことにこだわりすぎる

これは、感情が帯域幅を奪って

認知の柔軟性が失われる からです。

認知負荷が高いと「先延ばし」が強くなる理由

スカースティ状態は、意外にも

先延ばし(プロクラストネーション)を増やします。

理由は簡単で、

- 考える余裕がない

- やるべきタスクの全体像が見えない

- 小さな行動が大きいハードルに感じる

という “脳が重い状態” だからです。

行動が遅れるのは怠けではなく、

不足状態で「脳が処理できなくなる」自然な現象 なのです。

スカースティ状態は脳の容量不足

ここまでの例を見て分かるように、

- 不安

- 忙しさ

- 心の余裕の欠如

- 睡眠不足

これらはどれも、

脳の帯域幅を奪い、正常な判断を妨げる。

つまり、スカースティ状態とは

“誰でも誤った判断をしやすくなる状況” です。

不足の悪循環を止めるには?|“余白”を取り戻す実践的な方法

スカースティ(不足)状態は、放っておくと

帯域幅が奪われる → 判断ミス → さらに不足が悪化

という悪循環に入りやすいのが特徴です。

しかし、この悪循環には「止め方」があります。

ポイントは、難しいことではなく “脳に余白をつくること”。

ここでは、初心者でも今すぐ実践できる方法だけを厳選して紹介します。

① 不安を書き出して“脳の容量”を空ける(外在化)

不足状態では、不安が脳内でループし帯域幅を圧迫します。

そのため、まずは 書き出して脳の外に出す ことが効果的。

- 気になっていること

- 心配していること

- 頭に浮かぶ雑念

何でもOKです。

紙でもスマホでもよいので、

頭の外に置く=脳の容量を空ける作業 をしましょう。

② 判断を減らす(ルーティン化・自動化)

スカースティ状態では、

「判断そのもの」が脳の帯域幅を食います。

例:

- 服選び

- 食事メニュー

- 同じ作業手順

- 支払い方法

これらを習慣化・自動化すると、

脳が余計な負荷から解放されます。

“決める回数を減らす”=帯域幅が節約される

という考え方です。

③ 月単位の視点で考える(長期視点を取り戻す)

不足状態では、どうしても短期的判断に偏りがち。

そこで意図的に、

- 月間の売上

- 月の出費

- 月間の成果

など、1ヶ月のスパンで物事を見直すのが効果的です。

長期の視点が戻ると、トンネリングが解除され、

目先に飲まれなくなります。

④ 小さな余白(Slack)を意図的につくる

スラックとは、生活の中の小さな余白。

例:

- スケジュールに30分の余白をつくる

- 貯金ではなく「予備費」を設定する

- 早めに寝る

- 早めに家を出る

こうした“少しのゆとり”が、

不足によるドミノ倒しを防ぎます。

余白があると、ミスが大問題に化けにくい。

⑤ 感情と事実を分ける練習(メタ認知)

スカースティ状態では、

不安が“事実のような顔”をして脳に入り込んできます。

そこで役立つのが メタ認知=一歩引いて見る姿勢。

- 「今は不安なだけで、事実とは限らない」

- 「感情と情報を分けて考えよう」

こうやって感情を扱えるようになると、

帯域幅が奪われにくくなり、冷静さが戻ってきます。

“不足状態”は外的要因ではなく“脳の現象”だからこそ改善できる

ここまで紹介した対策は、

どれも難しいことではありません。

不足状態は「性格」ではなく

脳の帯域幅が圧迫されることで発生する現象。

だからこそ、行動を少し変えるだけで

余白をつくり、悪循環を止めることができます。