お金のことを考えるだけで、余裕がなくなる感覚はありませんか?

「不安で集中できない」「判断がブレる」「小さなミスが増える」──そんな状態が続くと、まるで自分の能力が下がったように感じてしまいますよね。

行動経済学の研究では、金銭ストレスが強いと IQ(=考える力)が一時的に低下する ことが確認されています。能力が低いのではなく、脳の“容量”が不安に奪われてしまうだけなんです。

この記事では

- 金銭不安がなぜ思考力を下げるのか

- 日常で起きる「判断ミス」の正体

- 今すぐできる“脳の容量”を取り戻す対策

をやさしく解説します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

お金の不安があると、なぜ頭が働かなくなるの?

お金の不安が強くなると、

人の脳は“考える力”を大きく消耗してしまいます。

これは気持ちの問題ではなく、

科学的に説明できる現象です。

まずは、「頭がうまく回らない状態」を、やさしく整理していきます。

① 不安が強いと“考える力”が奪われる仕組み

不安が強いと、脳はまず 「生き残るための警戒モード」 に入ります。

すると、次のようなことが起こります。

- 目の前の心配ごとに注意が吸い込まれる

- 他のことを考える余裕がなくなる

- 冷静な判断より「とりあえずの行動」を優先しがちになる

- 場当たり的な選択が増える

これは脳の機能が落ちているのではなく、

不安が“優先度の一番高いタスク”になるからです。

いわば、脳内の“システム”が

危機に備えるために リソースを奪ってしまうわけです。

② 気持ちが落ちるだけでなく、脳の処理能力も下がる

不安は感情だけでなく、

脳の処理能力そのものも低下させます。

脳には「実行機能」という

計画・判断・整理するための力がありますが、

不安が強いとこの部分が大きく消耗されます。

たとえば、

- いつもより判断に迷う

- 物事が整理できない

- 冷静な選択ができない

- 感情に振り回されやすい

- 重要なことを後回しにしてしまう

こういった症状が現れます。

これは、不安が脳の“処理速度”を落としているからです。

③ 「お金のことばかり考えてしまう」のは自然な反応

「気づくとお金のことばかり考えてしまう…」

脳にとって “お金=生活の安全” なので、

不足すると優先度が急上昇します。

その結果、

- 生活費

- 支払い

- クレジット

- 売上

- 収入

こういった「生きるための心配」が

他のすべてより優先されてしまうのです。

つまり、

お金の不安が頭の中を占領するのは、

脳の“自然な仕組み”です。

まとめ:お金の不安は脳を“乗っ取る”ように働く

- 不安は脳に強制的に優先される

- その結果、考える力(認知能力)が奪われる

- 気持ちだけでなく、処理能力そのものも下がる

- だから「お金のことばかり考える」は自然な反応

まずは、このように

“脳の仕組みの問題”として捉えることが第一歩です。

貧困前後でIQが変動した実験

インドのサトウキビ農家を対象にした研究で、

- 収穫前 → お金がない(貧困状態)

- 収穫後 → お金がある(余裕状態)

という 同じ人の“経済状態の変化” を利用して

IQテストを行いました。

すると驚くことに、

収穫前(お金がない時)は、IQが平均13ポイント低下した。

とされています。

これは徹夜明けと同じレベルの状態です。

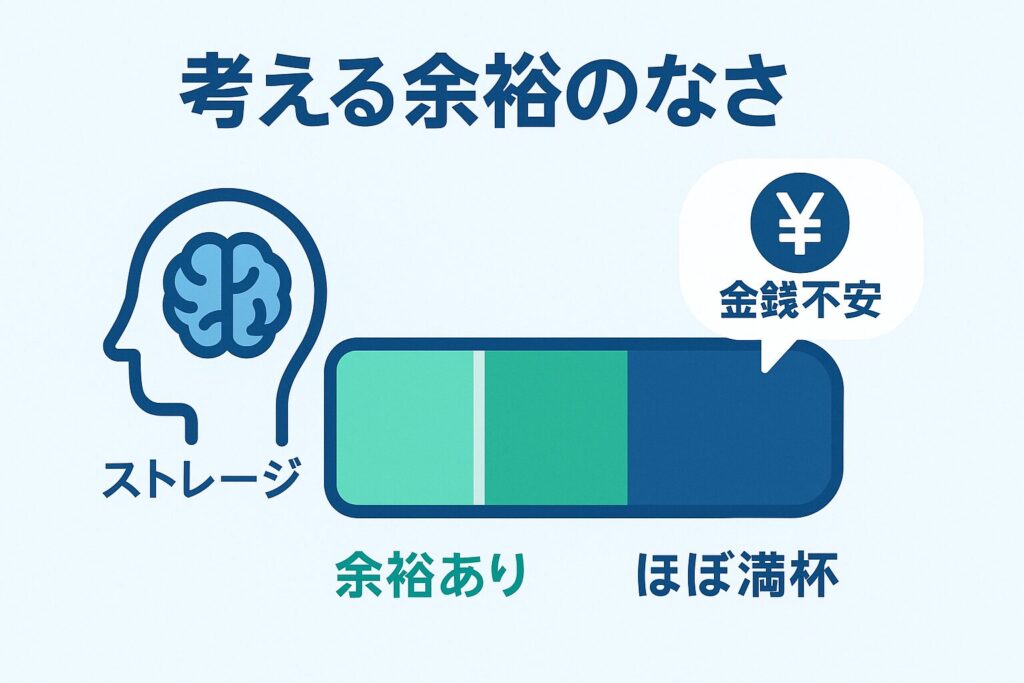

脳が処理しきれなくなる「考える余裕のなさ」とは?

金銭不安が強くなると、

「なんか頭が詰まっている感じ…」

「冷静に考える余裕がない」

という状態になりやすくなります。

これは抽象的な話ではなく、

脳の“容量”が減ってしまっている と考えると理解しやすいです。

① 頭の中の“容量”が減っていくイメージ

脳はパソコンやスマホと同じで、

一度に処理できる情報の量(容量)に限界があります。

ふだんは

- 仕事

- 家事

- 人間関係

- 将来の計画

- 趣味

- 健康

などを、同時並行である程度処理できます。

しかし、お金の不安が強くなると、

【例え】

スマホで重いアプリを起動し続けている状態

→ 他のアプリが落ちる、動きが遅くなる

という現象が、まさに脳の中で起きます。

つまり、

「お金の心配」という重いアプリが

脳の容量を大量に消費してしまう のです。

② お金の不安が“脳の空きスペース”を占有する

金銭不安は、脳にとって“危険信号”に近い扱いです。

そのため、

- 「どうしよう…」

- 「払えるかな…」

- 「来月大丈夫かな…」

- 「もっと稼がなきゃ…」

といった思考が

延々と頭の中でループし続けます。

これは脳のバグではなく、

脳が“生存のために優先順位を変えている”だけ です。

しかし、その結果……

本来使えるはずだった

判断力・集中力・思考力

のスペースがほとんど奪われてしまう。

だから、

- 物事を整理できない

- 作業効率が落ちる

- 計算ミスが増える

- 将来を考えられなくなる

といった症状が出てくるのです。

③ 一度に考えられることが減り、ミスが増える理由

脳の容量が圧迫されると、

「マルチタスク能力」が極端に落ちます。

そのため、

- 1つのことに必要以上に注意が向く

- 他の大事な情報を見落とす

- 決断が遅れる

- 「まあこれでいいか」と雑な選択をしてしまう

といった認知ミスが増えます。

これは能力不足でも性格でもなく、

“脳の空き容量が不足している”というだけの現象。

つまり、

容量不足 → 誤判断の増加 → さらに不安 → さらに容量不足

という悪循環になりやすいのです。

まとめ:考える余裕がないのは“脳の容量オーバー”のサイン

- 脳はパソコンと同じで容量に限界がある

- 金銭不安という“重いアプリ”が延々と動き続ける

- その結果、判断力・集中力・思考力が一時的に低下する

- ミスが増えるのは能力ではなく“処理容量の問題”

この構造を理解すると、

「なんでこんな簡単なことでミスを…」

と自分を責める必要がないと分かります。

お金の不安があると、視野が狭くなる理由

お金の不安が強くなると、

「ほかのことが考えられない」「視野が極端に狭くなる」

という感覚が出てきます。

これは、

脳が「一つの問題に注意を集中しすぎる」ようになる

自然な現象です。

① 注意が1つの問題に吸い込まれる(視野狭窄)

不安が強いと、脳は「危険」を最優先で処理しようとします。

その結果、

- お金のことだけ考えてしまう

- 他の情報が入ってこない

- 気持ちが落ち着かない

- 気づいたら同じ心配をぐるぐる考えている

という状態になります。

これは 「視野狭窄(しやきょうさく)」 と呼ばれる状態で、

脳が “1つの問題だけを最重要と判断してしまう” から起きます。

【例え】

懐中電灯のライトが、

1点だけを強烈に照らすイメージです。

そのスポットライトが「お金の不安」に固定されると、

ほかの情報が影に隠れてしまうのです。

② 他の選択肢が見えにくくなる心理

視野が狭くなると、

本当は他にも選択肢があるのに見えなくなります。

たとえば:

- 冷静に考えれば「別の稼ぎ方」もある

- 支出を整えれば改善する状況なのに気づけない

- 相談すれば解決できるのに「自分で抱え込む」

- 長期的に考えればそこまで深刻ではないことが分かる

しかし、金銭不安が強くなると、

“この問題しかない。今すぐどうにかしないとダメだ”

という誤った判断が強まり、

他の選択肢が見えなくなるのです。

その結果、

短期的に正しく見えるけれど

長期的には損をする行動を取りやすくなります。

③ 長期的に考えられなくなるメカニズム

金銭不安は、脳を 「短期モード」 に切り替えてしまいます。

短期モードとは:

- 目先の不安に反応する

- 長い目で考える余裕がない

- “今どうするか”だけが重要になる

- 慎重な判断が難しくなる

つまり、

不安が強い時ほど、

長期的な視点が取れなくなるのは脳の仕様。

これが続くと、

- 必要以上に焦る

- 過剰に悲観する

- 小さなできごとで気分が揺れやすい

- 最悪のケースばかり考えてしまう

といった心理状態になります。

これは、

金銭不安が脳を「緊急モード」にしているからです。

まとめ:視野が狭くなるのは「緊急モード」になっているから

- お金の不安は注意を1つに吸い寄せる

- その結果、他の選択肢が見えなくなる

- 長期的に考えられなくなるのは脳の反応

- 視野が狭い=能力不足ではなく“脳が危険に集中しているだけ”

この状態を理解しているだけでも、

「いま自分は視野が狭くなっているな」 と気づけるようになり、

余計な不安や自責が減ります。

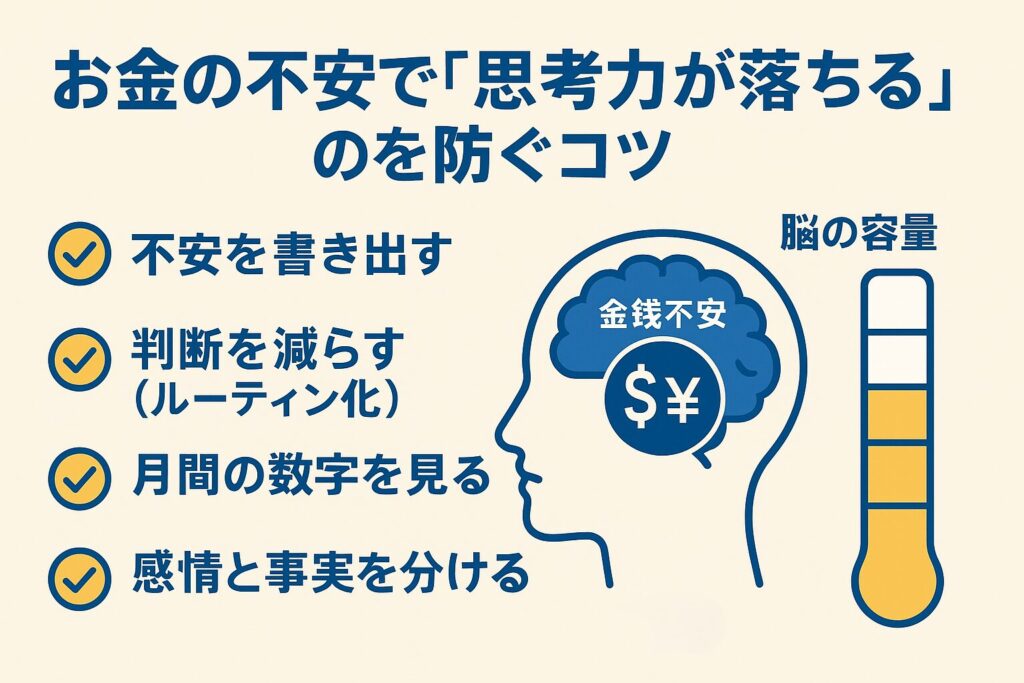

【対策】お金の不安で“思考力が落ちる”のを防ぐコツ

ここでは、初心者でもすぐ実践できる

「脳の容量を取り戻すための行動」をまとめます。

科学的な知見に基づいた

“やさしくて現実的な方法”のみを厳選しています。

① 不安を書き出して“脳の容量”を空ける

お金の不安は、頭のなかでずっと回り続けると

脳のメモリ(ワーキングメモリ)が圧迫されます。

そこで効果的なのが

“書き出すこと(外在化)” です。

【やり方】

- 今不安なことをできるだけ具体的に書く

- 「事実」と「自分の想像」を分けて書く

- 解決しなくていいので、今ある不安を外に出す

書き出すだけで、

脳の空き容量が回復しやすくなります。

② 判断を減らす(自動化・ルーティン化)

金銭不安が強いときは

判断のたびに脳が疲れます。

そこでおすすめなのが…

- ルーティン化

- 自動化

- 決めごとを作る(選択肢を減らす)

たとえば:

- 毎朝の行動を固定する

- 使う銀行口座を1つにまとめる

- 自動振替を設定する

- ルール(上限額など)を決める

判断を減らすほど、

残った思考力を“本当に大事な判断”に回せます。

③ 月間の数字を見る習慣をつくる

不安の多くは「見えないこと」から生まれます。

逆に、数字が見えると

脳は安心感を取り戻し、考える余裕が戻ります。

【効果的な項目】

- 月の固定費

- 今月の収支

- 今の貯金額

- 来月の支出予定

1ヶ月単位で数字の“全体像”を把握できるだけで、

不安が大幅に減ります。

④ 感情と事実を切り離して考える

金銭不安が強いと、

最悪のケースを“事実”と誤解しやすくなります。

そこで必要なのが

“感情と事実を区別する視点”です。

例:

- 「破綻しそう」→ 感情

- 「今月の赤字は◯万円」→ 事実

感情は悪者ではありません。

ただ、事実と混ざると

判断ミスや不必要な焦りにつながります。

⑤ 小さな余裕を作ることで認知能力が戻る

お金の問題は一気に解決しなくてOKです。

重要なのは…

「少しの余裕」 を作ること。

おすすめの“小さな余裕”の例:

- 手元に1万円の「安心クッション」を置く

- 支出を1つだけ減らす

- 小さな収入源を1つ作る

- 不安を話せる相手を持つ

たとえ小さくても、

余裕が生まれた瞬間に

脳の帯域幅が回復し、思考力が戻り始めます。

まとめ:行動は小さくていい

ここで紹介した対策はすべて、

- すぐできる

- お金を使わない

- 心理学的にも効果が確認済み

という“現実的な方法”だけです。

一度に全部やる必要はありません。

どれか1つだけでも、

脳に空きスペースが戻り、

冷静に考える力がよみがえります。

まとめ|金銭不安でIQが下がるのは“能力の問題”ではない

ここまで見てきたように、

お金の不安が強いとIQが下がるのは、

不安によって脳の容量が圧迫されてしまうからです

不安が脳の容量を圧迫するだけ

金銭不安があると、

- 心配が頭の中で何度も再生される

- “今すぐ解決しなきゃ”という焦りが続く

- 思考の一部が常にお金の問題に奪われる

この状態が続くと、

他のことを考える余裕がなくなり、

結果としてIQが一時的に低下します。

これは、科学的にも何度も確認されている現象です。

重要なのは「不安との付き合い方」

だからこそ、必要なのは

- 「不安をゼロにする」ことではなく

- 「不安と共存しながら、脳の容量を守ること」

です。

あなたの脳は本来、

十分な考える力・判断力・集中力を持っています。

ただ、不安が強いときだけ

その力が一時的に上手く働かないだけ。

この記事のポイント(総まとめ)

最後に、この記事の要点を整理します。

● 金銭不安は脳の容量を奪う

● 容量が減るとIQが一時的に低下する

● これは“脳の仕組み”

● 書き出す・判断を減らす・月間で数字を見ると改善

● 不安があっても、思考力は取り戻せる

不安に支配される必要はありません。