「先のことを考えると不安でいっぱいだったのに、いざ始まってみたら“心配しすぎだった”と気づく…」

「逆に、楽しみにしていたことほど、思ったほど幸せじゃなかった…」

こんな“未来の感情のズレ”に心当たりはありませんか?

実はそれ、心理学でいう インパクト・バイアス(未来の感情を盛りすぎる心のクセ) が原因かもしれません。

このクセがあると、不安は大きく、期待は過剰になり、判断ミスや後悔が増えてしまいます。

本記事では、

- インパクト・バイアスの意味(初心者向け)

- なぜ人は未来の感情を盛りすぎるのか

- 日常でよく起きる具体例

- バイアスを防ぐ実践テクニック

を、やさしく分かりやすく解説します。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

インパクト・バイアスとは何か|初心者向けにわかりやすく解説

「インパクト・バイアス」という言葉は少し専門的に聞こえますが、

実は 私たちが日常で“よくやってしまう勘違い” のことです。

簡単に言うと、

「未来の感情を、実際より“強く・長く”感じると思い込んでしまう心理のクセ」

のこと。

ここでは、初心者でもスッと理解できるように

定義 → どんな現象か → 関連する心理学の考え方

の流れで解説していきます。

インパクト・バイアスの基本的な定義

インパクト・バイアスとは、未来に起こる出来事が“どれくらい嬉しいか・どれくらい落ち込むか”を、実際より大きく見積もってしまう心理現象です。

人は想像の中だと感情がドラマチックになりがちです。

- 「失敗したら、しばらく立ち直れない」

- 「あの商品を買えば、ずっと幸せでいられる」

- 「恋人と別れたら、人生真っ暗だ」

こう思いがちですが、実際は意外と早く日常に戻ります。

未来の感情を“盛りすぎる”とはどういうことか

想像の中では、感情の「ピーク」だけが強調されてしまうため、

現実よりも極端な気持ちを予測しがちです。

たとえば…

- 不安 → 実際より何倍も怖く感じる

- 期待 → “最高に幸せになる”と盛ってしまう

- 失敗 → “終わった…”と落ち込みが長引くと思う

しかし現実は、

仕事・家事・人間関係・時間の経過 といった日常の要素が入り込み、

感情は自然に薄れていきます。

言い換えると、

「未来の自分」をドラマの主人公みたいに考えてしまう

これがインパクト・バイアスの本質です。

感情予測(Affective Forecasting)との関係

インパクト・バイアスは、心理学でいう

「感情予測(Affective Forecasting)」の誤り

として研究されています。

感情予測とは…

未来の出来事に対して、自分がどんな気持ちになるかを予測すること。

問題は、

人はこの予測がとてつもなく苦手

ということ。

その理由が、インパクト・バイアスによる

- 感情の強さを盛る

- 落ち込みの期間を盛る

- 幸福感の持続時間を盛る

といった勘違いなのです。

まとめ

- インパクト・バイアス=未来の感情を盛ってしまう心理

- 集中しすぎ・理想化しすぎにより、現実よりドラマチックな予測になる

- 心理学では“感情予測の誤り”として扱われる

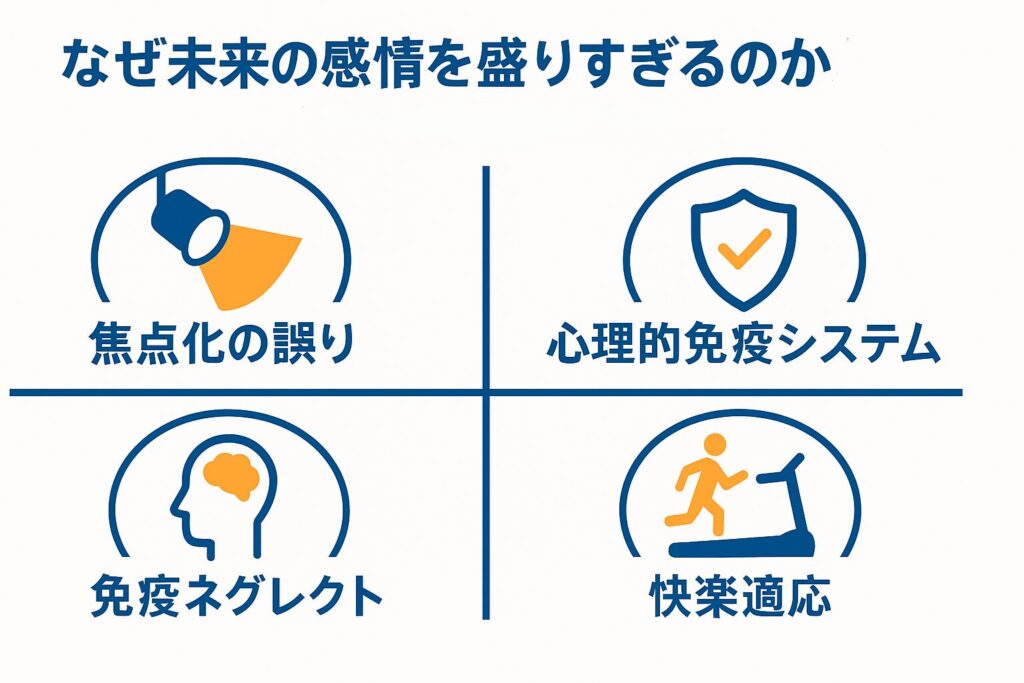

なぜ未来の感情を盛りすぎるのか|4つの心理メカニズム

「わかっているのに不安になりすぎる…」

「期待しすぎて、あとでガッカリする…」

こうした“感情の盛りすぎ”には、

人間の脳の仕組みそのものが関係しています。

ここでは、インパクト・バイアスを生み出す4つの心理メカニズムを、

初心者にも分かるように解説します。

①焦点化の誤り|1つの出来事だけに意識が集中する

未来を想像するとき、人は

「その出来事だけ」にフォーカスしすぎます。

しかし現実には、

- 他の予定

- 日常の雑務

- 身近な人との会話

- 時間の経過

など、感情を薄める要素がたくさん入ってきます。

たとえば…

- 「面接に落ちたら、ずっと落ち込む…」

→ でも実際は数日経つと、仕事・生活が忙しくなり落ち込みが消える。 - 「引越しすれば最高の生活になる!」

→ 実際は家事や通勤、日常の悩みが“いつも通り”存在する。

ひとつの出来事が人生すべてを支配するように感じるのが、焦点化の誤りです。

②心理的免疫システム|心が自然に立ち直る仕組み

人間の心には、ケガや病気が自然に治るのと同じように

“自動で立ち直る仕組み”=心理的免疫システムがあります。

これは、

- 意味づけを変える

- 時間が癒す

- 新しい選択肢に目が向く

- 人と話して視点が変わる

などの“自然な回復”のこと。

しかし未来を想像するとき人は、

「私は長い間立ち直れない」と思いがち

これがインパクト・バイアスの原因となります。

③免疫ネグレクト|立ち直りを見くびる心理的クセ

免疫ネグレクト(Immune Neglect)とは、

「自分の回復力を見くびる」ことです。

不安や失敗を想像するとき、

- 今の不安な気分

- 今の疲れた気分

を基準に未来を考えてしまうため、

“この気持ちがずっと続く”と錯覚します。

でも実際には、人は予想よりずっと早く元に戻ります。

たとえば…

- 「あの人に嫌われたら終わりだ…」

→ 数日後には“別にいいか”と思える - 「仕事でミスした…会社に行きたくない」

→ 数日後には忙しさで忘れている

未来の自分は、いまと違う状態になっている

という事実を忘れてしまうのが免疫ネグレクトです。

④快楽適応(ヘドニック・トレッドミル)との関連

インパクト・バイアスは、

“期待のしすぎ”にもつながります。

その背景にあるのが、

快楽適応(ヘドニック・アダプテーション)です。

快楽適応とは、

どんな良いことにも、そのうち慣れるという人間の性質

のこと。

- 新しいスマホ → 数週間で“普通”に

- 昇給 → 数ヶ月で慣れて、もっと欲しくなる

- 結婚 → 半年〜1年で幸福度が日常レベルに戻る

良いことの“喜びの持続時間”を盛ってしまうのも、

インパクト・バイアスの一部です。

心理的免疫システムと免疫ネグレクトの違い

- 心理的免疫システム:心は思った以上に自然と回復する「事実」

- 免疫ネグレクト:その回復を予測できない「思い込み(バイアス)」

まとめ

- インパクト・バイアスが起こるのは、脳の自然な働きによるもの

- 焦点化の誤りで“出来事1つ”に意識が偏る

- 心理的免疫システムにより、実際は早く回復する

- 快楽適応により、良いことの幸福感は長続きしない

- 全体として、未来の感情は“盛られがち”

インパクト・バイアスが起こす“判断ミス”と“後悔のメカニズム”

インパクト・バイアスは単なる心理現象ではなく、

「判断ミス」や「後悔の増幅」と直結する、実生活に大きな影響を与えるクセです。

ここでは、感情を盛りすぎることで私たちが陥りやすい

“4つの典型的な誤り”をわかりやすく解説します。

①不安・恐怖を過大評価しすぎる理由

不安は想像のなかで一番“盛られやすい感情”です。

- 「ミスをしたら終わりだ」

- 「振られたら人生が崩れる」

- 「転職で失敗したら立ち直れない」

これらはすべて

未来の悪い影響を、実際より何倍も大きく見積もってしまうインパクト・バイアスの典型例です。

なぜこうなるかというと、

脳は「危険を過大評価する癖」をもっており、

- 失敗のダメージ

- 恐怖の強さ

- 落ち込みの期間

を、無意識に膨らませます。

しかし現実には、多くの問題は

思ったより軽く、思ったより早く回復する

のがほとんどです。

②期待しすぎ・理想化しすぎによる誤判断

インパクト・バイアスは不安だけでなく、

期待にも作用します。

- 「この商品を買えば人生が変わる」

- 「この恋人とならずっと幸せ」

- 「転職すればすべてがうまくいく」

想像の中では“良い未来だけ”を拡大し、

苦労・日常・慣れといった現実の要素を忘れてしまいます。

結果として、

- 衝動買い

- 恋愛の理想化

- 転職の失敗

- 期待外れ

を起こしやすくなります。

これは、

未来の幸せの“持続期間”を盛りすぎることが原因です。

(=快楽適応の存在を無視してしまう)

③後悔が増えるのはインパクト・バイアスが原因

後悔は、

「未来の感情を誤って予測した結果」

生まれることが多いです。

例:

- やらなかった後悔を盛りすぎて焦って決断

- やってしまった後悔を盛りすぎて必要以上に落ち込む

- 決断の重みを“ドラマ化”してしまう

しかし実際には、

ほとんどの後悔は 時間と日常の流れの中で薄れていきます。

つまり、

後悔そのものではなく、「後悔の未来」を盛ることが不安の正体

と言えます。

④未来の後悔を盛りすぎる「後悔回避理論」との関連

行動経済学には

「後悔回避理論(Regret Aversion Theory)」

という考え方があります。

これは、

人は“後悔しない選択”をしようとしすぎるあまり、合理的でない選択をしてしまう

という理論。

インパクト・バイアスがあると、

- 「失敗したら後悔する」

- 「やらなければ後悔する」

と、後悔を何倍にも盛って予測してしまうため、

この後悔回避理論が強烈に働きます。

結果として、

- 重要な挑戦を避ける

- 逆に、やらなくていいことを無理にやる

- 他人に合わせすぎる

- “安全な選択”を取り続け、成長機会を逃す

といった悪循環につながります。

まとめ

- 不安・期待・後悔はすべて「盛られやすい感情」

- その盛り具合こそが判断ミスの原因

- インパクト・バイアスは後悔回避理論とも強く関連している

- 冷静な判断を阻む“感情の錯覚”に気づくことが大切

具体例で理解するインパクト・バイアス|日常でよく起きるパターン

インパクト・バイアスは、特別な状況だけで起きるわけではありません。

むしろ 日常のあらゆる場面で、自然に・無意識に働いています。

ここでは、読者が「あるある!」と共感しやすい

4つの典型的な生活シーンを使って、具体的に理解できるよう解説します。

①恋愛・失恋で「立ち直れない」と思ってしまう理由

恋愛の感情はドラマチックなので、インパクト・バイアスが最も強く働く分野です。

- 「振られたら人生が終わる」

- 「もう立ち直れない」

と思ってしまうのは、

落ち込みの“期間”を盛ってしまう心理が原因です。

しかし実際には、

- 2〜3日で食欲が戻る

- 1週間で日常の流れが復活する

- 数ヶ月後には新しい興味や出会いが生まれる

など、心理的免疫システムの働きで自然に回復します。

(本人がそれを予測できていないだけ)

②転職・キャリアの不安が膨らみやすい理由

転職・キャリア選択でも、未来の不安が盛られがちです。

よくある例:

- 「転職で失敗したら終わり」

- 「新しい環境で上手くいかないかもしれない」

- 「今の会社を辞めると取り返せない」

これは “悪い未来だけ”に焦点が集中する焦点化の誤り です。

しかし現実には、

入社後の仕事・人間関係・新しい学びが日常を占め、

心の不安は時間と共に小さくなることが多いです。

また、転職後の悩みも「慣れ」が生まれ、数ヶ月で安定しやすいのが実態です。

③買い物での期待値の暴走(買って後悔)

ネットショッピングやガジェット購入でも、インパクト・バイアスは強烈です。

- 「これ買えば作業効率が爆上がりする!」

- 「人生が変わるはずだ」

- 「毎日ワクワク続くに違いない」

しかし現実は…

- 数日で“普通”の物になる

- 作業効率の改善はわずか

- 期待ほどの満足は得られない

- “買わなくてもよかったかも…”という後悔

これは 快楽適応 により、良い刺激に慣れてしまうことが原因です。

“買って後悔”の裏側には、必ずインパクト・バイアスが潜んでいます。

④ 引越し・結婚など“幸福イベント”の過大評価

人生の大きなイベントは、

想像の中で理想化されやすい代表例です。

例:

- 「引越ししたら毎日が快適になる」

- 「結婚すればずっと幸せ」

- 「新居なら生活の不満が一気に消える」

しかし実際には、

- 引越しの疲れ

- 家事・雑務

- 人間関係の問題

- 家庭のルールや摩擦

- 一緒にいる“慣れ”

など、日常の現実が必ず存在するため、

期待していた幸福感は徐々に薄れていきます。

これも 「現実にある細かい要素」を無視してしまう焦点化の誤り が原因です。

まとめ

- 恋愛・転職・買い物・結婚など日常の多くの場面でインパクト・バイアスが働く

- 感情の強さ・持続時間を“盛る”ことで、不安や期待が暴走する

- 実際の感情は、想像より早く自然に元に戻る

インパクト・バイアスを防ぐ方法|未来の感情を正しく予測するコツ

インパクト・バイアスは“脳のクセ”なので、完全にはなくせません。

しかし、未来の感情予測をゆがませる原因を知れば、驚くほど冷静に判断できるようになります。

ここでは、行動心理学で効果が確認されている

4つの実践テクニックを、初心者でも使える形で紹介します。

①「6ヶ月後の自分」に目線を合わせる(心理的距離の調整)

インパクト・バイアスは、

“今の気分”に引っ張られて未来を想像することによって発生します。

そこで有効なのが、

「6ヶ月後の自分ならどう感じているか?」と問いかけること

この質問は、心理学で言う “心理的距離(Temporal Distance)” を広げ、

感情の盛りすぎを落ち着かせる効果があります。

例:

- 「半年後もこのミスで苦しんでいる?」

- 「半年後、この買い物は本当に必要だと思う?」

- 「半年後、今の悩みはどれくらい重要だろう?」

すると、多くの場合、

→ “そんなに重要じゃない”

→ “たぶん忘れている”

→ “今ほど深刻には感じていない”

という答えに落ち着きます。

②日常の“慣れ”を予測に組み込む

未来を想像するとき、

人は “良い変化も悪い変化も、ずっと続く” と勘違いします。

しかし実際の人間は…

- 良いこと → 数週間〜数ヶ月で慣れる

- 悪いこと → 同じく慣れていく

- 新しい生活 → いつの間にか日常化する

これは 快楽適応(ヘドニック・アダプテーション) の仕組みです。

そこで、予測するときは必ず

「慣れている自分」を想像に含める

ようにします。

例:

- 「新居のワクワクはいつか普通になる」

- 「転職の不安も、数ヶ月で慣れる」

- 「新しい恋人との刺激も落ち着いていく」

“慣れ”を前提にすると、

期待も不安も自然に落ち着きます。

③最悪のシナリオを“現実レベル”に落とす思考法

不安を感じると、未来が“ドラマのように”極端に見えます。

そこで使いたいのが、

「最悪パターンの現実版は何?」と問い直す方法

例:

- × 想像の未来:「人生が終わる」

- ○ 現実の未来:「1〜2日落ち込む」「小さな損失で済む」

- × 想像の未来:「取り返しのつかない後悔」

- ○ 現実の未来:「数ヶ月後には別の選択肢に慣れている」

こうして “現実レベルの最悪”に置き換えることで、

感情の暴走を抑えられます。

④感情と事実を分けて考える(メンタルシミュレーション対策)

不安や期待が暴走する理由のひとつに

メンタルシミュレーション(頭の中の物語) があります。

- 「もし〇〇だったら…」

- 「こんな最悪の展開になるかも…」

という“架空のストーリー”が感情を増幅させます。

そこで、

「これは事実?それとも気分が作った物語?」

と自分に問いかけます。

すると…

- 不安 → 事実ではなく“想像”だと認識できる

- 期待 → 盛られた未来だと気づける

感情と事実を分ける癖がつくと、

インパクト・バイアスの影響は一気に弱まります。

まとめ

- 感情の予測は“今の気分”に大きく影響される

- 心理的距離を広げることで冷静さが戻る

- “慣れ”を前提に未来を考えると過大評価が減る

- 最悪のシナリオを現実レベルに戻すと不安が収まる

- 感情と事実を分けることで判断力が安定する

まとめ|未来の感情は必ずズレる。だからこそ冷静に判断できる

インパクト・バイアスは、

私たちが未来の感情を“盛りすぎる”ことで起きる、非常に強力な心理現象です。

しかし、それは人間の脳が本来持っている自然なクセです。

このクセを知っているだけで、

不安・期待・後悔に振り回されず、

より落ち着いた判断ができるようになります。

ここでは、記事全体のポイントを3つの視点からまとめます。

①人は予測よりも早く回復する

心理学の多くの研究が示しているのは、

“悪い出来事のダメージは、想像よりずっと早く薄れる”

という事実です。

- 失恋

- 転職のミス

- 人間関係のトラブル

- 小さな失敗

これらは未来を想像するときには「致命的」に見えますが、

実際には 心理的免疫システムの働きで、

数日〜数ヶ月で元の気分に戻っていきます。

この“立ち直る力”を知っておくだけで、

不安の暴走を止められます。

②期待しすぎ・不安になりすぎを減らすポイント

インパクト・バイアスの正体は、

- 悪い未来 → 過大評価する

- 良い未来 → 過剰に理想化する

という“盛りの心理”です。

これを防ぐには、

- 6ヶ月後の自分を基準に考える

- 日常の“慣れ”を予測に入れる

- 最悪のシナリオを現実レベルに戻す

- 感情と事実を分ける癖をつける

といった思考法が効果的です。

これだけで、

迷い・心配・焦りが驚くほど減ります。

③長期的に見れば感情の波は自然と落ち着く

インパクト・バイアスは、

“今の気分”から未来を想像してしまうことで起こります。

しかし人生は、

常に起伏がありながらも、

長い目で見れば穏やかに平均へ戻るようにできています。

- 良いことにも慣れる

- 悪いことにも慣れる

- 人生の大半は“日常”によって安定する

というシンプルな構造があるからです。

「未来の感情は必ずズレる」

この前提を持つだけで、

人生の決断はもっとラクになります。

この記事の結論

- インパクト・バイアスとは、未来の感情を盛りすぎる心理

- 不安・期待・後悔が膨らむのは脳のクセが原因

- わたしたちは想像よりも早く回復し、想像よりも早く慣れる

- インパクト・バイアスを防ぐことで、冷静で後悔しにくい判断ができる