「仕事の不満が減ったのに、なぜかやる気は戻らない…」

そんなことを考えたことはありませんか?

- 給料は悪くないのに、仕事が楽しくない

- 人間関係も問題ないのに、モチベが上がらない

- “不満”はないのに、“やる気ゼロ”のまま

こんなモヤモヤを感じている人は、実はとても多いんです。

その原因は、不満とやる気がまったく別の仕組みで動いているから。

この記事では、ハーズバーグの二要因理論(不満の原因とやる気の原因を分ける心理学)を使って、

「なぜ不満が消えてもやる気は出ないのか?」をわかりやすく解説します。

さらに、

- 不満とやる気を見分けるチェックリスト

- 仕事がつまらない理由の特定方法

- どうすればやる気が戻るのか

もまとめて紹介。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

仕事の不満とやる気はなぜ別物なのか

多くの人がまず抱く疑問は、

「不満が減れば、やる気も自然に上がるんじゃないの?」

というものです。

しかし、心理学的には “不満” と “やる気” はまったく別のメカニズム で動きます。

ここを理解しないと、職場の改善もキャリアの判断もズレ続けてしまいます。

この章では、次の4つのポイントから「不満とやる気が別物である理由」を、ゼロから分かるように解説します。

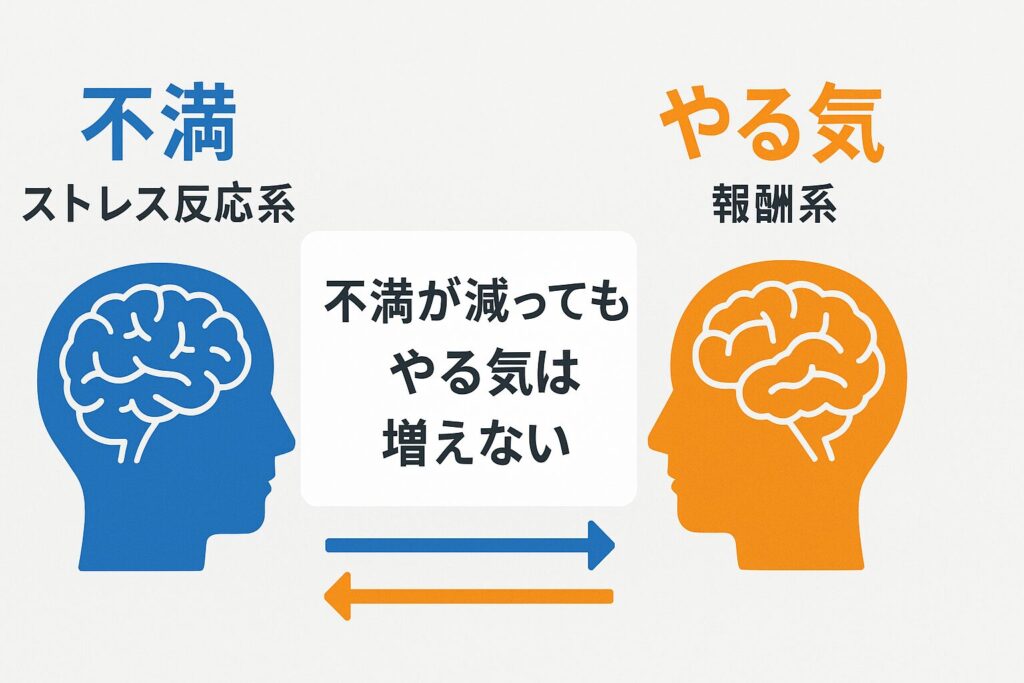

①ストレスが減ってもやる気が上がらない理由

まず押さえたいのは、

ストレスが減ること=やる気が増えること

ではないという点です。

脳はストレスと意欲を、別々の場所で処理しています。

- ストレス反応(不満)

→ 扁桃体やストレス系の回路が反応 - やる気(モチベーション)

→ 報酬系(ドーパミン)によって強化される

この2つは、電気のスイッチで言えば「別の回路」。

だから、

ストレスが減る=ストレス回路が静まるだけ

やる気が出る=報酬系が活性化する必要がある

つまり、

ストレスが消えても“やる気スイッチ”は押されないのです。

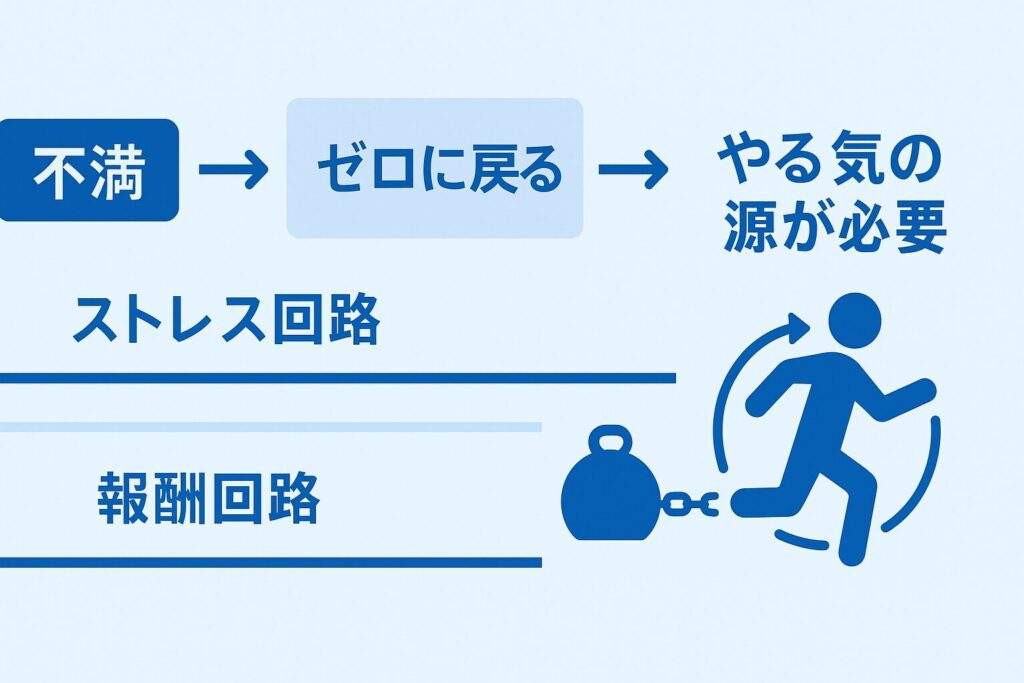

②「不満の解消=マイナスをゼロに戻す」仕組み

不満がある状態は、いわばマイナス(−)の状態。

- 上司が怖い

- 給料が低い

- 労働環境が悪い

- 人間関係が疲れる

これらが改善されると、確かに気持ちは楽になります。

しかし、それは 「マイナスがゼロに戻っただけ」 であり、

プラス(やる気)になるわけではありません。

例:エアコンの壊れた部屋で作業できない問題

- エアコン無し → 暑すぎて集中できない

- エアコンを修理 → 集中できるようになる

でも、冷房がついただけで

- 新しい仕事をしたくなる

- 夢中で働きたくなる

とはなりません。

エアコンは「不満消し」

やる気は「仕事そのものの意味」から出ます。

③やる気は「報酬系・内発的動機づけ」が動かないと増えない

やる気(モチベーション)が高まるときには、

次のような内発的動機づけが働いています。

- 成長できている実感

- 達成感

- 自分の意思で進められる裁量(自律性)

- 意味を感じる仕事

これらは “報酬系” を刺激するため、意欲が自然に湧いてきます。

不満の解消とは関係なく、

意欲は「プラスの刺激」で生まれるものなのです。

④不満が減ると“動きやすくなるだけ”という心理学的理由

ここまで読むと、

「でも不満が減れば、軽く動けるようになる気がする…」

と思った人もいるはずです。

これは正しいです。

しかし、それは やる気が増えたわけではありません。

不満がなくなると、

- 心が軽くなる

- 落ち着く

- 集中しやすくなる

- 行動のハードルが下がる

といった“ゼロ地点への回復”が起きるため、

あたかも「やる気が上がったように見える」だけ なのです。

つまり、

不満が減る=動ける環境が整った

やる気が出る=自分の内側から意欲が湧く

まとめ

- 不満とやる気は「別の脳システム」で処理される

- 不満の解消は“マイナスをゼロに戻す”だけ

- 本当のやる気は「達成感・成長・自律性」などの内発的動機づけから生まれる

- 不満が減ると動きやすくなるが、それはやる気が増えたわけではない

この理解こそ、ハーズバーグの二要因理論を学ぶ上で一番大事なポイントです。

ハーズバーグの二要因理論とは?|初心者向けに要点をシンプル解説

ここからは、この記事の中心テーマである

「ハーズバーグの二要因理論」を、初心者でも理解できる形で解説します。

二要因理論の核心はとてもシンプルで、

「仕事の満足(やる気)」と「仕事の不満」は、別々の要因で決まる

という考え方です。

人は「不満が減ったからやる気が増える」と思いがちですが、

ハーズバーグの研究では この2つが独立している と分かりました。

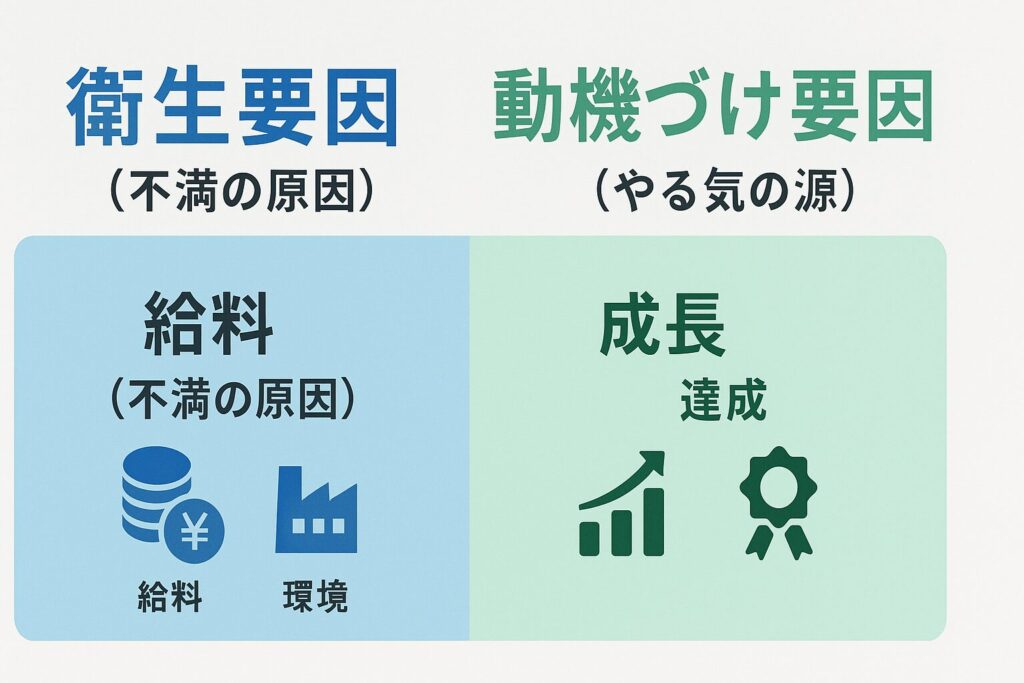

①衛生要因(不満を減らすもの)とは?

まず1つ目は 衛生要因(Hygiene Factors)。

これは “不満の原因になりやすい外的要因” を指します。

代表例はこちらです。

- 給料

- 労働時間・勤務環境

- 上司や同僚との関係

- 会社の方針やルール

- 安定性(雇用の安心感)

これらは、

欠けると強い不満になる

一方で、

整っても「やる気アップ」にはほとんど繋がらない

という特徴があります。

②動機づけ要因(やる気を生むもの)とは?

2つ目は 動機づけ要因(Motivators)。

こちらは “満足・やる気を生む内的要因” です。

代表例は、以下のような「内側の充足」です。

- 成長の実感

- 達成感

- 裁量・自律性

- 意味のある仕事

- 責任の拡大

- 認められる経験(承認)

これらがあると、仕事が一気に「プラス側」に振れます。

つまり、

- 衛生要因=不満を減らす

- 動機づけ要因=やる気が出る

この構造が二要因理論のポイントです。

なぜ2つの要因が“別の仕組み”なのか

ハーズバーグは200名以上の労働者に

「仕事で満足した経験」

「仕事で不満だった経験」

をインタビューしました。

すると、

- 満足→達成・成長・裁量など“内的な経験”が中心

- 不満→給料・上司・環境など“外的な条件”が中心

というように、

全く違うカテゴリの要因が出てきたことに驚いたのです。

そのため、

やる気と不満は同じ軸では語れない。

別々の要因で動く。

という結論に至りました。

この章のまとめ

- 二要因理論は「満足」と「不満」が別物という発見

- 衛生要因は、不満を防ぐための要因

- 動機づけ要因は、プラスのやる気を生む要因

- この2つは完全に独立した仕組みで働く

不満が減っても“やる気が出ない理由”を心理学で説明する

ここからは、

「不満が減ったのに、なぜやる気は出ないのか?」

という根本的な疑問を、心理学の仕組みに沿って解説します。

「二要因理論」の理解が一気に深まる重要なパートです。

不満と意欲は違う脳システム(ストレス反応系と報酬系)

まず最初に押さえておきたいのは、

不満(ストレス)とやる気(意欲)は、脳の別システムが司っている

という事実です。

- 不満・ストレス → 扁桃体・ストレス反応系

危険や脅威に反応して体を守るシステム - やる気・意欲 → 報酬系(ドーパミン)

達成・興味・成長に反応して意欲を高めるシステム

つまり、

ストレスが減る=ストレス回路が静まるだけ

やる気が出る=報酬回路が活性化する必要がある

2本のまったく別の線路で動いているので、

ストレスが弱まっても報酬系は自動では動きません。

衛生要因は「苦痛除去」カテゴリーに過ぎない

衛生要因(給料・環境・人間関係など)は、

心理学では “苦痛除去要因(negative reinforcement)” と呼ばれることがあります。

つまり、

- 苦痛(不満)が減る → 楽にはなる

- しかし意欲(プラス)は上がらない

という構造。

給料アップ・労働環境改善・残業減少などは、

「痛み止め」に近い働き方しかできません。

これはハーズバーグの主張だけでなく、

現代の「組織心理学」でも一致しています。

動機づけ要因は「意味・達成・成長」で決まる

やる気は プラス方向の刺激 がないと生まれません。

具体的には次の3つが強い影響を与えます。

① 成長(成長実感)

- できることが増えている

- 学びがある

- スキルが上がっている

人は“前に進めている感覚”に強く反応します。

② 達成(進捗・成果)

- タスクを終えた

- 目標に近づいた

- 自分の影響力を感じられる

これはドーパミンを強く刺激します。

③ 意味(Meaning)

- 自分がやっていることに価値を感じる

- 誰かに役に立つ

- 自分の選択で動いている感覚(自律性)

意味は、動機づけ要因の中心です。

つまり、

やる気=成長 × 達成 × 意味(+裁量)

これらが揃わない限り、不満がゼロになっても、

プラスの意欲は生まれません。

“やる気が増えたように見える錯覚”が生まれる理由

不満が消えると、

- 心が軽くなる

- 集中しやすくなる

- 行動しやすくなる

- 感情が安定する

こういった変化が起きます。

すると、人は

「前より動きやすい → やる気が出てきたかも?」

と錯覚しやすい。

しかし、実際には

- やる気が増えたのではなく

- “不満の重り”が外れて元の状態に戻っただけ

というケースがほとんどです。

まとめ

- 不満(ストレス)と意欲(やる気)は脳の別システム

- 衛生要因は「苦痛除去」であり、やる気の増加には直結しない

- 動機づけ要因(成長・達成・意味)がないと意欲は湧かない

- 不満が減ると動けるようになるが、それは“錯覚”であり本物のやる気ではない

衛生要因と動機づけ要因の違いを具体例で理解する

ここでは、

「衛生要因」と「動機づけ要因」の違いを“現実の仕事”でどう感じるのか?

を、具体的な例を使いながらわかりやすく解説します。

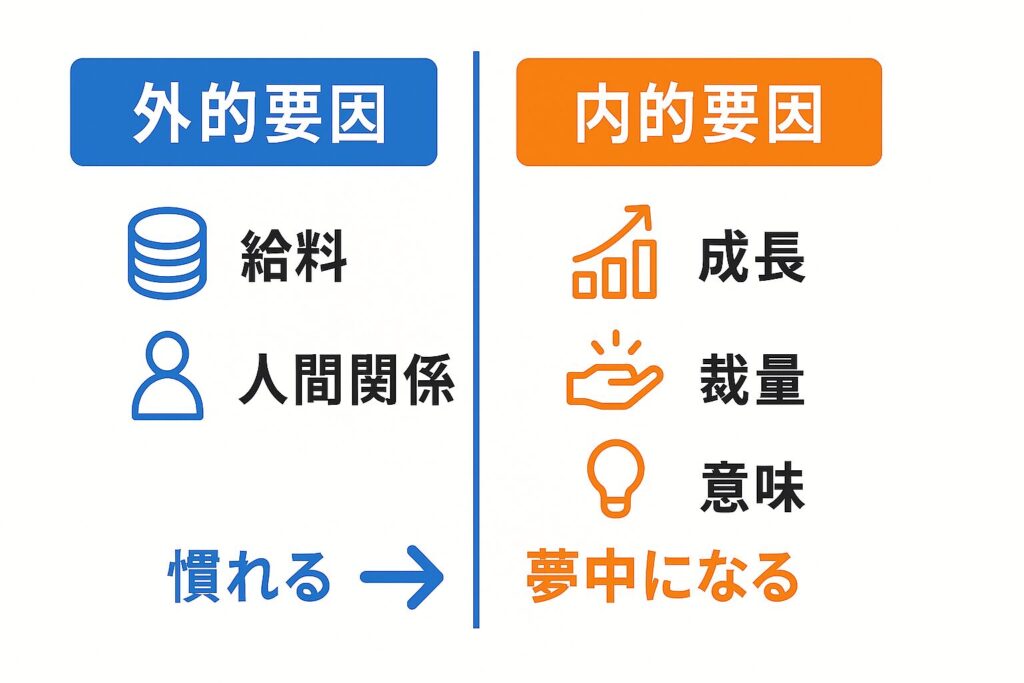

給料・環境・人間関係が整っても満足し続けない理由

「給料が上がればやる気が出る」

「人間関係がよければ働きやすい」

これは多くの人が信じていますが、実は すぐに慣れます。

心理学ではこれを “快楽適応(ヘドニック・トレッドミル)” と呼びます。

給料が上がったり、良い環境が整うと、最初は嬉しいですが…

- 数週間で「当たり前」になる

- 不満は消えるが、やる気は持続しない

- 刺激として弱く、慣れが早い

だから衛生要因は、

不満予防の役割はあるけれど、満足を生み続ける力は弱いのです。

例えるなら、

「新しいスマホを買っても、1ヶ月で普通になる」のと同じ現象です。

達成感・裁量・成長機会があると人が夢中になる理由

一方で、動機づけ要因は “内側から湧き上がる満足” を生みます。

- 達成感 → 小さな成功体験でも意欲が上がる

- 裁量(自律性) → 自分で決められると集中力が上がる

- 成長機会 → スキルが伸びる実感があると、継続できる

これらは「報酬系」を刺激するため、

やる気が長期的に持続するという特徴があります。

ポイントは、

- 外から与えられたものではなく

- 自分の内側で感じる価値であり

- 人によって強烈に異なる

という点です。

やる気に最も影響する「自律性・成長・意味」の3要素

動機づけ要因の中でも、特に重要なのがこの3つ。

① 自律性(Autonomy)

- 自分の裁量で進められる

- “やらされている感”が弱まる

- 自分の選択だと意欲が上がる

② 成長(Competence)

- できることが増える

- 進歩が見える

- 小さな成功体験が積み重なる

③ 意味(Meaning)

- 仕事に意義を感じる

- 誰かの役に立っている実感

- 自分の価値観とつながる

現代の働き方(エンゲージメント)との関連

最近よく耳にする 「エンゲージメント(仕事への活力・熱意)」 も、

ほぼ動機づけ要因で決まります。

エンゲージメントが高い人の特徴は…

- 自律的に動いている

- 自分の仕事に意味を感じている

- スキルが活かせる・伸びている

- 認められている・感謝されている

これらは衛生要因とは違い、

本人の内側の状態が整っているからこそ生まれるものです。

だから、企業がエンゲージメントを高めようとすると

「給料アップ」「設備投資」だけでは限界があるのです。

まとめ

- 衛生要因は慣れが早く、満足はすぐ“ゼロ”にもどる

- 動機づけ要因は内側の価値から生まれるので、長期的に満足が続く

- やる気に必要なのは「自律性・成長・意味」の3つ

- エンゲージメントは動機づけ要因の高さで決まる

仕事が楽しくない理由を特定する方法|二要因理論を使った自己分析

ここでは、

「自分はなぜ仕事が楽しくないのか?」

その原因を、ハーズバーグの二要因理論を使って“正確に切り分ける”方法を解説します。

実は多くの人が、

「不満の原因」と「やる気の原因」を混同してしまうため、

改善の方向性がズレてしまいます。

ここで一度、自分の状況を客観的に整理してみましょう。

「不満の原因」と「やる気の原因」を切り分ける

まず、大前提として──

- 不満の原因=衛生要因(外的要因)

- やる気の原因=動機づけ要因(内的要因)

この2つは 別のカテゴリ です。

混乱してしまう理由は、

「不満が大きいと何もできないため、やる気があるように見えない」

からです。

しかし実際には、

- 不満が減る → ゼロに戻る

- やる気が出る → プラスへ進む

というように、方向がまったく違います。

そのため、

まず「どちらが原因か?」を特定することが最優先 です。

自分がどの要因でつまずいているか判断するチェックリスト

以下のリストで、

あなたの不満/やる気のどちらが問題なのか

を確認できます。

衛生要因(不満)のチェック

- 給料が低いと感じる

- 上司・同僚との関係がストレス

- 評価が不透明で納得できない

- 残業が多くワークライフバランスが悪い

- 会社や事業の将来性に不安がある

- 職場の空気が悪い、心理的安全性が低い

1つでも強く当てはまる →「不満」が主原因

動機づけ要因(やる気)のチェック

- 最近、成長している実感がない

- 達成感が得られない

- 裁量がなく“やらされている感”が強い

- 仕事に意味を感じられない

- 自分の強みが活かされていない

- 貢献実感や承認が少ない

複数当てはまる →「やる気不足」が主原因

両方当てはまる場合

どちらも該当する場合は、次の順番で改善が必要です。

- 衛生要因(不満)の改善

- 動機づけ要因(やる気)の向上

なぜなら、

不満が強い環境では、動機づけ要因が働かないからです。

(痛みが強い状態で、やる気どころではないのと同じ)

衛生要因が悪いのか、動機づけ要因が足りないのか?

判断の目安は、次のとおりです。

【衛生要因が原因の人】

- 職場に行くのが重い

- 毎朝の通勤で気分が沈む

- 会社の仕組み・人間関係のストレスが大きい

- 仕事そのものへの興味はあるが、環境がつらい

→ 環境改善・部署異動・転職検討が効果的。

【動機づけ要因が原因の人】

- “頑張っているのに満たされない”

- 仕事はできるのに楽しくない

- 価値を感じられない

- 自己成長が止まっている

- ルーティンばかりで刺激がない

→ 役割拡大・学習・裁量を増やす工夫が有効。

転職すべきか/続けるべきかの判断基準として使う方法

二要因理論は、転職判断にも非常に役立ちます。

転職を検討したほうがいいケース(衛生要因が深刻)

- 人間関係が壊滅的

- パワハラ・過剰なストレス環境

- 経営が不安定

- 勤務条件が改善されない

- 健康が損なわれるレベルの負荷

これらは個人の努力で改善がほぼ不可能です。

環境を変えるほうが合理的。

今の職場で改善できるケース(動機づけ要因が不足)

- 成長できていない

- やりがいが感じられない

- 裁量がない

- 単調な仕事で飽きている

これらは 仕事の進め方の工夫 や

上司とのコミュニケーションで改善できる可能性があります。

例えば…

- 新しいプロジェクトに手を挙げる

- “役割を増やす”提案をする

- 業務の意味づけを変える(ジョブ・クラフティング)

- 自分の強みを活かせる領域にシフトする

など。

二要因理論で判断すると迷いが減る理由

- 「不満」と「やる気」が別物だと理解すると、

どこを変えるべきか明確になる - 単純に「転職すべき/すべきでない」ではなく、

“何を変えれば、状況が改善するのか” が見えてくる - 迷いの正体が言語化され、決断がしやすくなる

まとめ

- 不満(衛生要因)とやる気(動機づけ要因)は混同しやすい

- チェックリストで原因を切り分けると改善の方向が明確になる

- 衛生要因は“環境の問題”なので、改善が難しければ転職も選択肢

- 動機づけ要因は“仕事の中身”なので、工夫によって改善できる

- 二要因理論を使うと「迷いの正体」が可視化される

マネジメントで使える二要因理論|部下のやる気を上げたい人向け

ここからは、

管理職・リーダー・人事担当者が「部下のやる気」を正しく引き出すための実践パート です。

二要因理論は「個人の自己分析」だけでなく、

組織・チームのマネジメントにも非常に強力に使えます。

衛生要因ばかり改善しても部下は動かない理由

多くのマネジメントが陥るのが、

- 給料を上げる

- 福利厚生を整える

- 労働時間を改善する

- オフィス環境を良くする

といった 衛生要因ばかり手を打つこと です。

もちろん、これらは重要です。

しかし、決定的に欠点があります。

衛生要因は“不満は減るが、やる気は増えない”

部下はこう感じてしまいます。

- 「よかった、やっと普通になった」

- 「ストレスは減ったけど、別に仕事が楽しいわけではない」

- 「改善されたのはありがたいけど、それ以上ではない」

つまり、

環境改善 → 不満がなくなるだけ

やる気が出るわけではない

です。

衛生要因は、

“マイナスをゼロに戻す施策” であり、

ゼロからプラスに押し上げる力はありません。

やる気を高めるために必要な“動機づけの設計”

部下の意欲を本気で引き出したいなら、

次の3つを意識した 動機づけ設計 が必要です。

① 自律性を高める(裁量)

- 自分で考えて動ける範囲を広げる

- やり方を任せる

- 「どうしたい?」と問いかける

- 過干渉を避ける

自律性はやる気の“エンジン”です。

② 成長を感じさせる(有能感)

- 小さな成功体験を積ませる

- 難度のちょうどよい仕事を任せる

- フィードバックを丁寧に伝える

- 強みを活かせる役割を与える

「できるようになった」という感覚は、

意欲を爆発的に高めます。

③ 仕事の意味を伝える(意義づけ)

- 仕事が誰の役に立つか説明する

- 目的や背景を共有する

- チームや会社への貢献を可視化する

- 自分の価値観と仕事を結びつける

「意味」を感じた瞬間、

人は自発的に動くようになります。

承認・裁量・成長機会をどう設定するか

動機づけ要因は、

企業側が“環境として設計できる要素” でもあります。

その実践例は以下の通り。

承認(認める)

- 毎週1回、進捗や成果のフィードバック

- 小さな努力を言語化して褒める

- 感謝を言葉で伝える

- 「見ているよ」という存在感を示す

承認はもっともコストが低く、

もっとも効果が高い動機づけ要因とも言われます。

裁量(任せる)

- 役割分担に“自由度”を持たせる

- 判断基準だけ共有し、方法は任せる

- 自己管理型のタスクに切り替える

- 権限移譲の範囲を少しずつ広げる

裁量は 「やらされ感」を激減 させます。

成長機会(伸ばす)

- 新プロジェクトへの参加

- チャレンジできる仕事を割り当てる

- 外部研修・学習機会の提供

- スキルアップ計画を一緒に作る

成長実感は、長期的なモチベーションの核です。

よくある失敗パターン:給料“だけ”上げても長期的なやる気は生まれにくい

多くの会社が、

「やる気がない → 給料を上げよう」

という短絡的なアプローチに陥ります。

しかし、二要因理論では「給料は衛生要因」と考えられています。

給料アップで起こること

- 数ヶ月で慣れる(快楽適応)

- 不満は減る

- しかし仕事の楽しさは変わらない

- 本質的なやる気は出ない

だから、

“給料=やる気” という方程式は成立しない

とされています。

給料アップは“直接”のやる気にはなりにくいが、 “背景にある評価”が成長や達成感を生むことはある

給料そのものは外的な報酬なので、長期的なモチベーションにはつながりにくいとされています。

ただし、給料が上がるプロセスの中で

- 成果が認められた

- 努力が評価された

- 役割や裁量が増えた

と感じられる場合、その“意味”や“成長実感”がやる気につながることがあります。

つまり、

お金そのものより「昇給の理由」がモチベーションを生む

というのが二要因理論の本質です。

まとめ

- 環境改善(衛生要因)は必要だが、やる気は上がらない

- 部下を動かすのは「動機づけ要因(自律性・成長・意味)」

- 承認・裁量・成長機会の設計がカギ

- 給料アップだけではモチベーションは持続しない

- 二要因理論は「やる気の設計図」

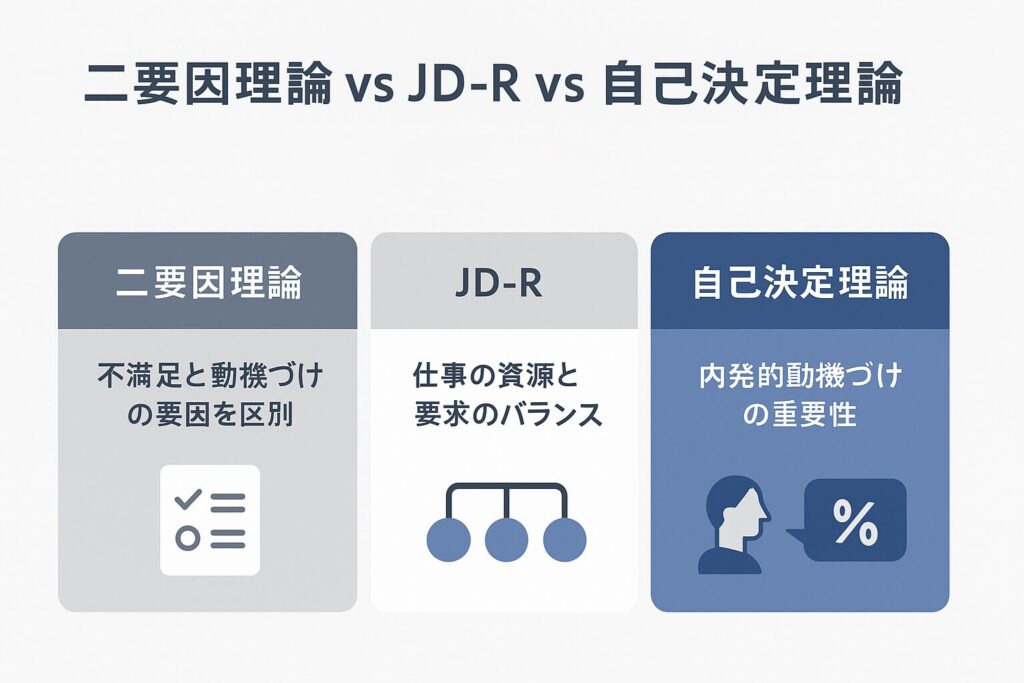

二要因理論の限界と最新モデルとの比較(JD-Rモデル・自己決定理論)

この章では、

「二要因理論は便利だけど万能ではない」

という視点を押さえつつ、

- どんな限界があるのか

- その弱点をどう補えばよいのか

- 最新の心理学モデルとどう組み合わせるべきか

をわかりやすく解説します。

専門性が高い内容ですが、

初心者にも理解できるようにかみ砕いて説明します。

二要因理論の「職務内容に偏っている」問題

ハーズバーグの二要因理論が批判される代表的な理由は、

「仕事の中身だけに焦点が当たりすぎている」 点です。

具体的には、

- 仕事の設計(タスク内容)

- 達成・承認・責任などの内部要素

- 職場環境や政策などの外部要素

といった“職務特性中心”の世界観で作られています。

しかし現代の働き方では、

- 働き方(リモート、柔軟性)

- 会社の価値観・文化

- チームの心理的安全性

- 個人のキャリア志向

- ワークライフバランス

といった “組織文化・働き方・心理面” がより重要です。

JD-Rモデルで見る“資源”と“ストレス”の関係

二要因理論の弱点を補うのが、

近年の組織心理学で最も重要なモデル JD-Rモデル(Job Demands–Resources)です。

JD-Rモデルの考え方(超シンプル版)

仕事は次の2つで決まる。

- 要求(Demands)…負荷・ストレスの源

- 資源(Resources)…支え・活力の源

そして、

資源が多いほど、ストレスに強くなり、仕事への活力(ワークエンゲージメント)が高まる

という理論です。

ここで重要なのは、

「資源」は環境だけでなく、個人の特性も含む

という点。

- スキル

- 自己効力感(できる感)

- 上司の支援

- チームの心理的安全性

- 意味や価値の理解

これらはすべて“資源”。

つまり、二要因理論よりもずっと広い視点で職場を捉えられます。

自己決定理論(自律性・有能感・関係性)との違い

やる気の本質を知りたい場合、

最も精度の高い理論が 自己決定理論(SDT) です。

自己決定理論は、

人間が本来持つ“自発的に動く力”を解明した理論で、

世界の学術界で最も引用されています。

やる気の3大要素はこれ。

① 自律性(Autonomy)

自分で選べている感覚。

② 有能感(Competence)

できる感・成長している感。

③ 関係性(Relatedness)

つながり・信頼感。

二要因理論との違い

- 二要因=「職務内容 × 環境」

- SDT=「人間の内側の欲求」

視点がまったく違います。

しかし、

“動機づけ要因=自律性・成長(有能感)・意味(関係性の一部)”

と見ると、両者は驚くほど一致しています。

それでも二要因理論が今も使われ続ける理由

1950年代の古い理論なのに、

なぜ今も企業や人事が使い続けるのか?

理由はシンプルです。

1. “不満”と“やる気”を分けて考える枠組みが圧倒的にわかりやすい

- 不満=衛生要因

- やる気=動機づけ要因

この分け方は直感的で、仕事の整理に強い。

2. 実務ですぐ使える

- 部下が動かない原因

- 仕事がつまらない理由

- 離職のメカニズム

- 給料の効果の限界

こうした“現場の悩み”を簡単に説明できる。

3. 他のモデルと組み合わせると効果的

- 不満が強い → 衛生要因(環境改善)

- やる気が低い → SDT(自律性・成長・関係性)

- 疲れている → JD-R(資源不足)

このように、

複数モデルを統合すると“仕事の心理学”が一気にクリアになります。

まとめ

- 二要因理論は「職務内容中心」で現代の働き方には一部限界がある

- JD-Rモデルは“資源の多さ”が活力を決めるという最新視点

- 自己決定理論はやる気の3要素(自律性・成長・関係性)を示す最強理論

- 二要因理論は「不満とやる気を切り分ける道具」として今も超有用

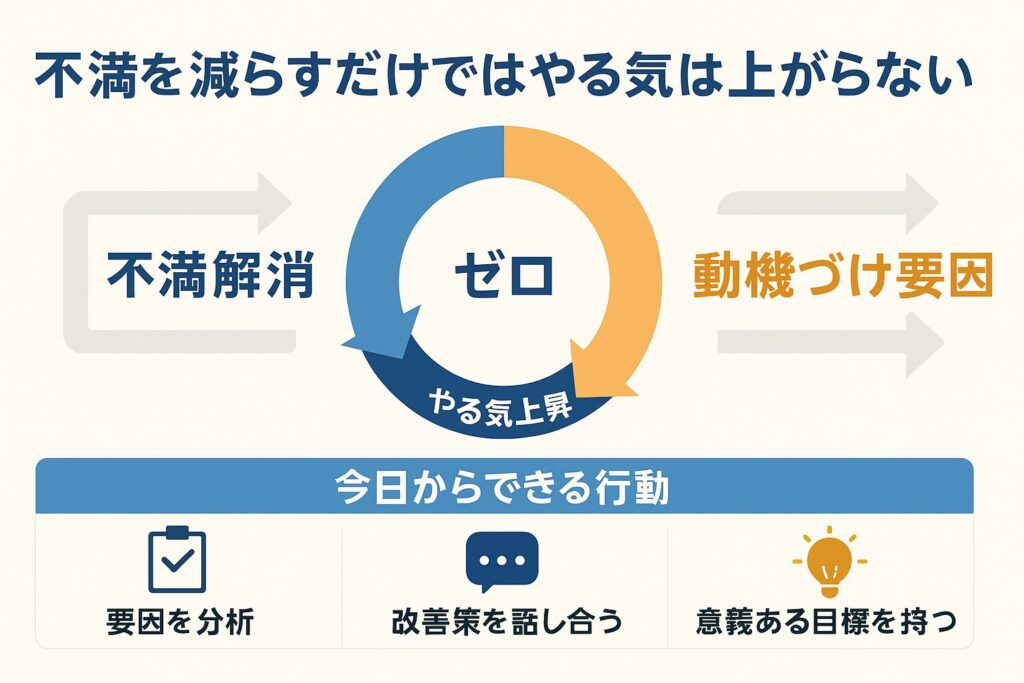

まとめ|不満を減らすだけではやる気は上がらない理由

この記事の最後に、

「仕事の不満」と「やる気」がなぜ別物なのか?

そして、どうすれば仕事が楽しくなるのかを、

もう一度シンプルに整理して締めくくります。

不満解消はスタートラインにすぎない

まず押さえておくべき本質はこれ。

不満がゼロになっても、やる気は自動的には増えない。

これは心理学的に見ると明確で、

- 不満 → ストレス反応系が関係

- やる気 → 報酬系(ドーパミン系)が関係

というように、

まったく別の“脳の回路”が働いているからです。

衛生要因(給料・環境など)を整えるのは大切ですが、

それはあくまでも マイナスをゼロに戻す作業。

ゼロ地点に立っただけで、

まだプラスのやる気は生まれていません。

やる気を上げるのは「動機づけ要因」だけ

仕事を楽しいと感じたり、夢中になったりするのは、

衛生要因では生まれません。

鍵を握るのは 動機づけ要因 です。

動機づけ要因の中心はこの3つ

- 自律性(自分で選べる感)

- 成長(できるようになっている実感)

- 意味(価値や目的を感じること)

これらは「報酬系」を刺激し、

本物のやる気(内発的動機づけ)を生みます。

逆に言えば、

この3つが欠けていれば、どれだけ環境を良くしても

“やる気が湧かない状態”から抜け出すことはできません。

仕事を楽しむには“意味・成長・裁量”が欠かせない

仕事が楽しくなる瞬間は、

決まって以下の3つが揃ったときです。

① 意味

自分の仕事が誰かの役に立っているという感覚。

② 成長

昨日より今日の自分のほうが“できている”という感覚。

③ 裁量(自律性)

やらされているのではなく、自分で選んでいるという感覚。

この3つが揃うと、

やる気は自然に高まっていきます。

逆に、

ストレスがなくても“やる気が出ない”人は、

たいていこの3つのどれかが不足しています。

今日からできる小さな改善行動(自己版・管理職版)

最後に、すぐ実践できる具体的なアクションを紹介します。

【個人向け】今日からできる改善行動

- 業務の意味付けを言語化する

「私は誰の役に立っているのか?」を紙に書く - 小さな成功体験をつくる

5分で終わるタスクからスタート - 裁量を広げる工夫をする

自分で決められる部分を意識して増やす - 学びの時間を意図的に入れる

“成長実感”をつくるのは自分の行動次第 - 自分の強みを使える仕事を選ぶ

強みと仕事が重なると疲れにくくなる

【管理職向け】すぐにできる改善行動

- 努力と成果をこまめに承認する

- 目標ではなく“役割”を明確にする

- メンバーに裁量を渡す仕組みを作る

- 成長機会を計画的に提供する

- プロジェクトの“意味”を一緒に言語化する

最後に:不満を消すだけでは、人生は変わらない

この記事全体を一言でまとめると、

不満を減らすのは重要だが、

仕事を楽しむには「やる気の源泉」を育てる必要がある。

これがハーズバーグの二要因理論が伝えたかった本質です。

環境を整えることは、人生のスタートラインに立つこと。

そこから先、充実した働き方を作るのは、

自分の“意味・成長・裁量”をどれだけ育てられるか にかかっています。