- 忙しい時ほど集中できるときがある

- プレッシャーで実力が出せない時もある

ストレスには ユーストレス(良いストレス) と ディストレス(悪いストレス) があります。

この記事では、

心理学の代表モデル(GAS・ヤーキーズ・ドットソン・ラザルス理論・JD-Rなど)を使って、

「良いストレス」と「悪いストレス」をわかりやすく解説します。

- ユーストレスとディストレスの違い

- 身体の反応(自律神経・ストレス曲線)

- 7つの心理モデル

- 今日からできる“良いストレスの使い方”

まで、流れで理解できる構成です。

ストレスと上手く付き合えると、日常のパフォーマンスは変わります。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

ユーストレスとディストレスとは?|意味と違いをわかりやすく整理

「ストレス」と聞くと、多くの人がネガティブなものを想像します。

しかし心理学では、ストレスには良い働き(ユーストレス)と悪い働き(ディストレス)の両方があるとされています。

まずはこの2つの意味と違いを、初心者にも分かりやすく整理します。

①ユーストレス(良いストレス)の定義と特徴

ユーストレス(Eustress)とは、

適度な緊張やプレッシャーが、集中力・行動力・やる気を高める“良いストレス”のことです。

例えるなら、

- 発表の前に少し緊張して集中力が上がる

- 期限があるからこそ行動できる

- 楽しいチャレンジでワクワクする

こうした状態がユーストレスです。

ユーストレスの特徴

- 短期的で、回復が早い

- モチベーションに火がつく

- 「挑戦したい」という前向きなエネルギーになる

- 自己成長やスキルアップにつながる

②ディストレス(悪いストレス)の定義と特徴

ディストレス(Distress)とは、

負荷が大きく、心身に不調をもたらす“悪いストレス”のことです。

生活の中では、

- 仕事量が多すぎて常に追われている

- 不安が大きく眠れない

- 緊張が続き、リラックスできない

こうした“慢性的でしんどい負荷”がディストレスです。

ディストレスの特徴

- 長期化しやすい(慢性化する)

- 不安・イライラ・疲労感が続く

- ミスが増える・集中できない

- 睡眠不足・自律神経の乱れにつながる

なぜ同じストレスでも「良い・悪い」に分かれるのか

ポイントは 2つ です。

① ストレスの“強さ”が違うから

人間は少しの緊張だと集中できますが、

強すぎる緊張や不安はパフォーマンスを下げます。

- 弱すぎる → だらける・やる気出ない

- 適度 → ベストな集中状態(ユーストレス)

- 強すぎる → パニック・疲弊(ディストレス)

まさに「強さの問題」が大きいのです。

② ストレスを“どう解釈するか(意味づけ)”の違い

同じ出来事でも、

人によってストレス反応が全く変わります。

- 「成長できる!」と捉える → ユーストレス

- 「失敗したらどうしよう…」と捉える → ディストレス

これはラザルスの認知的評価理論にも通じる考え方で、

ストレスの“良し悪しは刺激そのものではない”と言われています。

まとめ

- ユーストレス=良いストレス(短期・集中・成長)

- ディストレス=悪いストレス(慢性・疲弊・不調)

- 違いは 量(強さ) と 意味づけ(捉え方) の2つで決まる

ストレスを“敵”とだけ捉えるのではなく、

使い分けることが大切だと心理学では考えられています。

ストレスの違いを理解するための基礎|脳・自律神経とストレス反応

ユーストレス(良いストレス)とディストレス(悪いストレス)の違いは、

脳と自律神経の働きを理解すると一気にクリアになります。

特に、

- 交感神経と副交感神経のバランス

- 短期ストレスと慢性ストレスの違い

- セリエの3段階(アラーム期・抵抗期・疲弊期)

この3つを知っておくと、後で出てくる心理学モデルが“腑に落ちやすく”なります。

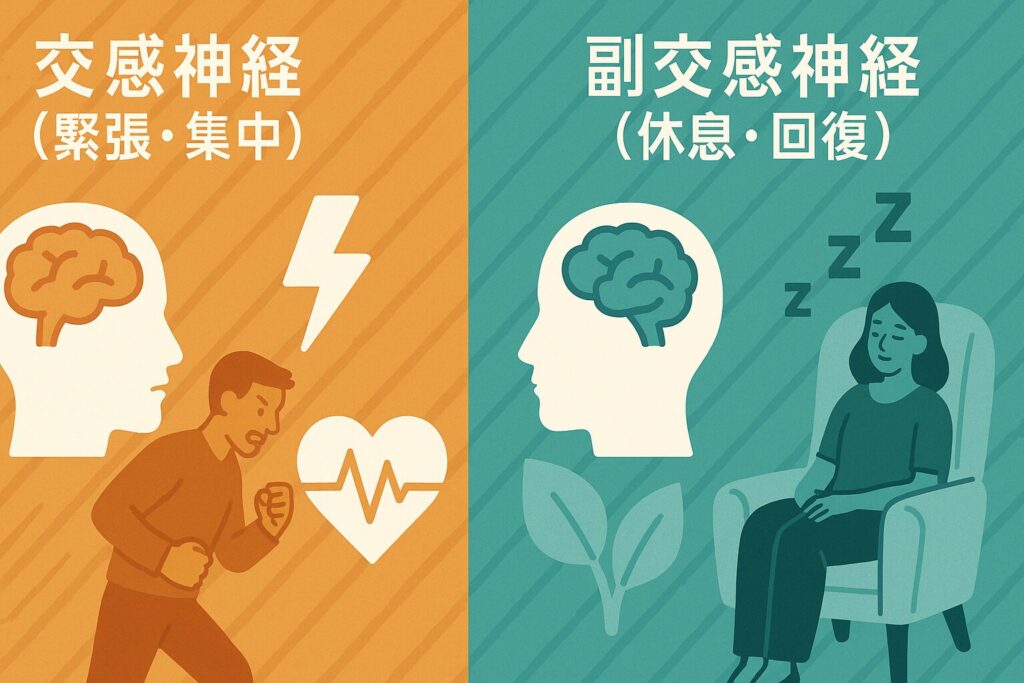

①交感神経と副交感神経の働き

ストレス反応の中心にあるのが、

自律神経(交感神経と副交感神経)です。

交感神経(戦う・逃げるモード)

ストレスを感じたときに働き、

心拍数を上げ、集中力を高め、身体を「戦闘モード」にします。

- 緊張

- 集中

- 体が熱くなる

- 判断が速くなる

ユーストレスはこの交感神経が“適度”に働いている状態。

副交感神経(休息・回復モード)

リラックス時に働き、

体を回復させる役割を持ちます。

- 眠気

- 消化

- 深い呼吸

- 脱力

ディストレスは、交感神経が過剰に働き続け、副交感神経が働けていない状態。

重要ポイント

②短期ストレス(ユーストレス)と慢性ストレス(ディストレス)

ストレスの質を分ける基準のひとつが時間です。

短期ストレス(ユーストレス)

短い時間で交感神経が働き、すぐに回復できるもの。

例:

- プレゼン前の緊張

- 試験前の「ほどよい焦り」

- 短期的な仕事の締切

身体的には負荷が少なく、

「刺激 → 集中 → 回復」のサイクルが自然に完結する。

慢性ストレス(ディストレス)

長期間つづき、回復する前に新しいストレスがくる状態。

例:

- 毎日の仕事量が多すぎる

- 人間関係の悩みが続く

- 生活の不安がずっとある

これは身体の“回復モード(副交感神経)”が働かず、

疲れが蓄積し続けるのが特徴です。

短期と慢性の違いのイメージ

- 短期 → 小さな波(回復あり)

- 慢性 → 大きな波が途切れず押し寄せる(回復なし)

③「アラーム期・抵抗期・疲弊期」セリエの3段階モデルの基礎

ストレスを段階で説明した最初の理論が、

ハンス・セリエの(汎適応症候群)。

1️⃣ アラーム期(警告反応期)

ストレスがかかった直後。

交感神経が急に働き、身体が一気に緊張する。

- 心拍上昇

- 集中力の向上

- アドレナリン分泌

→ この段階はユーストレスになりやすい。

2️⃣ 抵抗期

ストレスに身体が慣れ、がんばって対処している状態。

- 集中は続くが、疲労も溜まっていく

- 無理がききやすいが、限界が近づく

→ 長引くとディストレスへ移行しやすい。

3️⃣ 疲弊期

ストレスが続きすぎて、もう耐えられなくなる段階。

- 疲れが抜けない

- 思考力低下

- 免疫力低下

- 気分の落ち込み

→ 完全にディストレスの領域。

まとめ

- ストレスの違いは自律神経・時間・3段階反応で理解できる

- ユーストレス=短期・回復できる・交感神経が適度

- ディストレス=慢性・回復できない・疲弊期に入りやすい

この基礎知識があると、この後の 7つの心理学モデル がより深く理解できます。

ユーストレスとディストレスを説明する7つの心理学モデル

ユーストレス(良いストレス)とディストレス(悪いストレス)は、

「ストレスの量・意味づけ・環境・身体反応」によって変わります。

ここでは、その違いを理解するための7つの代表的な心理学モデルをまとめて解説します。

どれも“ストレスを味方にする”ために役立つ理論です。

① セリエのストレス学説(GAS)|良いストレスと悪いストレスの原点

ハンス・セリエ博士が1950年代に提唱した、ストレス研究の原点とも言える理論です。

ストレスを 「アラーム期 → 抵抗期 → 疲弊期」 の3段階で説明しました。

ユーストレスになる理由

アラーム期の短期的な興奮は、

集中力や行動力を高める“良いストレス”として働きます。

ディストレスになる理由

ストレスが長期化し、抵抗期が続くと、

副交感神経が働けず、疲れが蓄積して疲弊期に突入します。

➡ GASは「短期=ユーストレス」「慢性=ディストレス」の構造を説明できる。

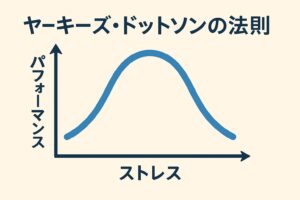

② ヤーキーズ・ドットソンの法則|パフォーマンスを最大化する“適度なストレス”

1908年の動物実験から導かれた「ストレス曲線」を表す有名な法則です。

ポイントは“適度な緊張が一番いい”

- 弱すぎる → ボーッとする、やる気が出ない

- 適度 → 集中力が最大、ユーストレスが活きる

- 強すぎる → ミス増加、不安増大、ディストレスへ

スポーツ選手や受験生の“ほどよい緊張”がこれに該当します。

➡ 「ストレス=悪じゃない」ことを視覚的に理解できるモデル。

③ ラザルスの認知的評価理論|「解釈しだいでストレスは変わる」

ラザルスは、ストレスは出来事そのものではなく、

その出来事をどう“評価(意味づけ)”するかで決まると説明しました。

評価によって“良い・悪い”が逆転する

- 「これは挑戦だ」→ ユーストレス

- 「これは脅威だ」→ ディストレス

ここで重要なのが 再評価(リフレーミング) です。

視点を変えるだけでストレスの質が変わるため、

実践的なストレス対処の基本になります。

➡ ストレスの原因は“解釈”にもあると教えてくれる理論。

④ JD-Rモデル(仕事の要求と資源)|働くストレスの違いを説明する最新理論

仕事のストレス研究で最も使われるモデル。

2001年にDemerouti & Bakkerが提唱した理論です。

仕事のストレスは“要求と資源のバランス”で決まる

- 職務要求(Job Demands)

→ 仕事量、締切、対人負荷 - 資源(Job Resources)

→ 裁量、スキル、サポート、報酬

結果

- 要求 ≒ 資源 → ユーストレス(挑戦・成長)

- 要求 > 資源 → ディストレス(疲弊・燃え尽き)

会社員・フリーランス問わず、実生活に最も応用しやすいモデルです。

➡ “負荷が多い=悪い”ではなく、資源とのバランスが鍵と教える理論。

⑤ チャレンジ/ヒンドランス・ストレスモデル|成長する負荷と邪魔する負荷

ポジティブ心理学で有名な「仕事ストレスの見方」のモデル。

2種類のストレス

- チャレンジ・ストレス

→ 成長につながる負荷(例:新しい仕事、スキルアップ要求)

→ ユーストレス - ヒンドランス・ストレス

→ 妨げになる負荷(例:理不尽な要求、官僚的な手続き)

→ ディストレス

「負荷の種類によって意味が変わる」という点で読者の理解が進むモデルです。

➡ 同じ“忙しい”でも、内容次第で良いストレスにも悪いストレスにもなる。

⑥ ACT(心理的柔軟性)モデル|感情を敵にせず扱うストレス対処

ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)は、

感情を“無理に消す”のではなく柔軟に扱う心理学です。

ACTが教えるストレス対処

- 不安=悪ではない

- 感情は押さえつけるほど増幅する

- 「波に乗るように扱う」と負荷が軽くなる

- 価値観に沿った行動をするとユーストレスが増える

ACTにおけるユーストレスの特徴

「自分にとって大事なこと」を選ぶと、

同じストレスでも意味が変わって前向きに働く。

➡ “感情の扱い方”がストレスの質を決めると教えてくれる。

⑦ 自律神経モデル|ユーストレスは短期、ディストレスは慢性的に負荷がかかる

自律神経(交感神経と副交感神経)の働きをベースにした整理。

ユーストレス

- 交感神経が短期的に働く

- 回復(副交感神経)がすぐ戻る

- 体が“チャージ&リセット”を繰り返せる

ディストレス

- 交感神経が長期的に働き続ける

- 副交感神経が働きにくくなる

- 睡眠障害・免疫低下・疲労が蓄積

➡ 「短期=良い、長期=悪い」を最も直感的に理解できるモデル。

まとめ

これら7つのモデルは、

ユーストレス(良いストレス)とディストレス(悪いストレス)の違いを、

“量・意味づけ・環境・身体反応”という4つの角度から説明している。

特に、

- ストレスの量 → ヤーキーズ・ドットソン

- ストレスの意味 → ラザルス

- 仕事のバランス → JD-R

- 種類 → チャレンジ/ヒンドランス

- 身体の仕組み → 自律神経・GAS

など、互いに補い合うことで理解が深まります。

ユーストレスを増やし、ディストレスを減らすための心理学的アプローチ

ここまで「ユーストレスとディストレスの違い」を

理論ベースで整理してきました。

「じゃあ、どうすれば良いストレスを増やし、悪いストレスを減らせるの?」

という疑問に答えていきます。

この章では、心理学モデルを“実践レベル”に落とし込んだ

3つのアプローチを紹介します。

①認知的再評価(リフレーミング)で“脅威”を“挑戦”に変える

ラザルスの認知的評価理論を日常で使うための最も重要なスキルが

認知的再評価(リフレーミング)です。

リフレーミングは「意味づけを変える」技術

同じ出来事でも、

- 脅威として捉える → ディストレス

- 挑戦として捉える → ユーストレス

となるため、意味づけを変えるだけでストレスの質が変わります。

簡単に使える再評価のコツ

①「これは何の練習になる?」と自分に聞く

→ 脅威の感情が薄くなり、負荷が“課題”に変わる。

②10年後の自分の視点で見てみる

→ 長期目線にすると、ストレスの重みが下がる。

③“事実”と“解釈”を分けて書き出す

→ 解釈からディストレスが生まれていた点に気づける。の簡単な例

科学的に効果がある理由

再評価を繰り返すと、

扁桃体(ストレス反応)の過活動が弱まり、

前頭前野(思考・判断)が働きやすくなるため、

ストレスが自然と軽減されます。

➡ まずは“見方を変える”だけでストレスの質が変わる。

心理学的に最も再現性の高いアプローチです。

②仕事では「要求」と「資源」を調整する(JD-Rモデル応用)

仕事のストレスは、

「要求(負荷)」と「資源(支え)」のバランスで決まる

と説明するのがJD-Rモデルでした。

ディストレスの代表パターン

- 仕事量が多すぎる

- 納期が詰まっている

- サポートがない

- コントロール権(裁量)がない

これらの状態は、仕事の要求が“資源を上回っている”状況。

改善するには「資源」を増やすこと

資源(Job Resources)の例:

- 仕事の裁量を上げる(やり方を自分で決める)

- 上司・同僚に相談する

- マニュアル・ツールを整備する

- スキルアップで対処力を上げる

- 報酬・評価の透明化を求める

- 優先順位を明確にして負荷を分散する

これらは研究でも

「資源が増えるほどモチベーションとエンゲージメントが向上する」

ことが確認されています。

➡ 仕事ストレスは“量を減らす”だけではなく、“資源を増やす”ことでユーストレスに変わる。

③感情を押さえつけず扱う(ACTの心理的柔軟性)

ACT(心理的柔軟性モデル)は、

ストレスに対して 「戦わない」 アプローチ。

感情と戦うと何が起きる?

- 不安を抑え込もうとする

- 悩みを消そうとする

- 緊張を無理に消そうとする

これは逆効果で、

脳が「これは危険だ」と判断し、

ストレス反応が強くなる(ディストレス化)。

ACTが教える“ストレスの扱い方”

- 感情を否定しない(アクセプタンス)

→ 「不安があってもいい」と認めるだけで、過剰な緊張が減る。 - 感情に巻き込まれず距離を置く(脱フュージョン)

→ 例:「失敗したら終わりだ」という思考を、“ただの言葉”として見る。 - 価値に沿って行動する(コミットメント)

→ 不安がある中でも、自分が大事にしたい行動を選ぶ。

ACTがユーストレスを生む理由

- 感情 → 押さえつけるほど増える

- 感情 → 観察できると負荷が下がる

つまり、

「不安があっても動ける状態」=ユーストレスが活かされている状態

と言えるのです。

➡ 感情との“付き合い方”を変えるだけで、ストレスの質が変わる。

まとめ

ユーストレスを増やすには、

以下の3つが最も効果が高い心理学的アプローチです。

- 見方を変える(リフレーミング)

- 資源を増やす(JD-R)

- 感情を扱うスキルを上げる(ACT)

どれも“努力よりも環境と認知の調整”が中心で、

再現性が高く、初心者でも今日から取り入れられます。

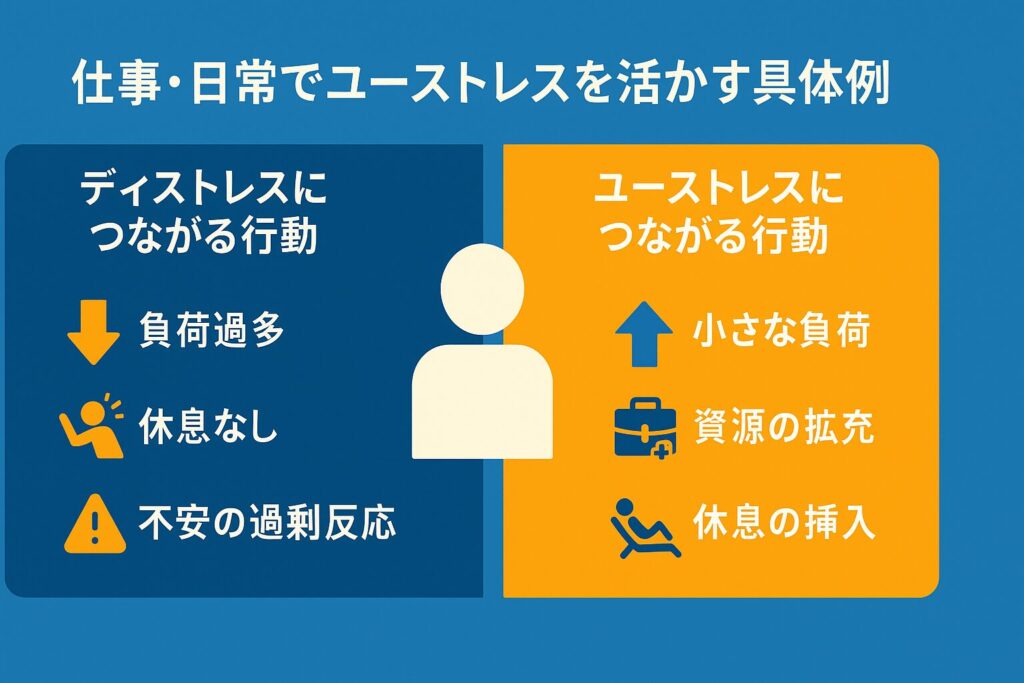

仕事・日常でユーストレスを活かす具体例

ここでは、理論だけで終わらせず、

「どうやってユーストレスを実生活で使えばいいのか?」

という実践レベルに踏み込んでいきます。

日常・仕事・運動・勉強など、どの場面でも応用できる

“使えるテクニック”をまとめました。

①目標設定と負荷の調整で“適度な緊張”をつくる

ヤーキーズ・ドットソンの法則が示すように、

人は“適度なストレス”のときにもっとも力を発揮します。

そのためには、

- 簡単すぎない

- 難しすぎない

- ちょっと背伸びすれば届くレベル

この「中くらいの負荷」を意図して作ることが大事です。

実践例:

以下はすべて“適度なストレス=ユーストレス”を生む行動です。

- 締め切りを1日だけ前倒しする

- 仕事で「少し難しい役割」を引き受ける

- 運動は「息が弾むくらい」まで負荷を上げる

ポイント

ユーストレスは 「ちょっとだけ自分を押す」ときに発生する。

これが“やる気のエンジン”になります。

②仕事の裁量・サポートを増やして「資源」を拡充する

JD-Rモデルで説明したように、

仕事のストレスは 「要求」と「資源」のバランス」で決まります。

ユーストレスを活かすためには、

仕事の負荷を減らすだけでなく、資源を増やす工夫が効果的です。

資源(Job Resources)の増やし方

以下は研究でも効果が確認されている改善方法です。

- 裁量(コントロール権)を増やす

→ 仕事のやり方を自分で決める - サポートを得る

→ 上司・同僚・外注など - ツールを導入する

→ AI、テンプレ、時短ソフトなど - スキルを上げて対処力を増やす

- 優先順位の明確化

- 休憩の質を高める

→ 小休憩を入れて副交感神経を働かせる

結果

- 要求 ≒ 資源 → ユーストレス(集中・成長)

- 要求 > 資源 → ディストレス(疲弊・燃え尽き)

ビジネスでの応用例

- 経験者に相談し「不確実性」を減らす

- 自分の強みを活かせる仕事を選ぶ

- 作業手順をテンプレ化して“負荷を軽減”

- 権限を少し広げてもらう

- 評価基準を明確にする

➡ 資源を増やすほど、ストレスは“成長エネルギー”に変わる。

③回復(休息)で短期ストレスを味方にする

ユーストレスは、

“短期で集中 → しっかり回復”

というサイクルで働きます。

逆に、回復せずに働き続けると

ユーストレスがディストレスに変わります。

回復を高めるテクニック

- 90分作業+小休憩(ウルトラディアンリズム)

- 深い呼吸で副交感神経をオンにする

- 短い散歩で脳の疲労をリセットする

- スマホを10分置く“デジタル小休止”

- 夜は「光量を落とす」だけでも回復力UP

- 寝る前に“やることを紙に書いておく”

→ 不安が減って睡眠の質が上がる

なぜ回復が重要なのか?

- 交感神経(ストレス)

- 副交感神経(回復)

この“切り替え”ができると、

ユーストレスは筋トレのように、

負荷 → 成長 → 回復 → 強化

というポジティブな作用を生みます。

まとめ

ユーストレスを活用するには、

- 負荷をちょうど良くする(目標設定・環境調整)

- 資源を増やしてディストレス化を防ぐ(JD-R応用)

- 回復力を高めてストレスをエネルギーに変える

という3つの要素が重要です。

どれも心理学モデルを“現実で使う形”に落とし込んだ方法で、

今日から誰でも始められます。

まとめ|ストレスは「意味づけ」と「バランス」で変わる

ここまで、ユーストレス(良いストレス)とディストレス(悪いストレス)の違いを、

“脳・身体・心理学モデル・実践方法”の4方向から整理してきました。

結論として強調したいのは、

ストレスは「量」だけで良し悪しが決まるわけではない

ということです。

同じ負荷でも、

- 意味づけ

- 時間の長さ

- 身体の回復度

- 仕事環境とのバランス

で、ユーストレスにもディストレスにも変わります。

7つのモデルのポイント

今回紹介した7つの心理学モデルには、明確な共通点があります。

それは、ストレスを“単純な悪者”として見ていないことです。

ポイント①:ストレスは「適度」なら力になる

ヤーキーズ・ドットソンの法則が示すように、

ストレスがゼロだと人は動けません。

ポイント②:ストレスは「意味づけ」で変わる

ラザルス理論では、ストレスを

“どう解釈するか”で質が変わると説いています。

ポイント③:ストレスは「バランス」で決まる

JD-Rモデル、チャレンジ/ヒンドランスモデルは、

負荷と資源(サポート)の調整が重要と言っています。

ポイント④:ストレスは「回復できない長期化」が問題

セリエのGASモデル、自律神経モデルは、

ストレスの問題は「回復できない長期化」にあることを強調します。

全体をまとめると

ストレスの本質は

“量よりも、意味づけ × 時間 × バランス × 回復”

で決まるということ。

この3つが整うほど、

ストレスは成長させる“良い負荷”に変わります。

ユーストレスを増やすために今日からできる1つの行動

最後に、今日からすぐできて、

最も再現性が高い行動をひとつだけ紹介します。

今日できること:「解釈を1つだけ変えてみる」

ラザルスの再評価(リフレーミング)は、

最も効果が出やすく、コストゼロで始められます。

具体例

- 緊張 → 「集中できている証拠」

- 焦り → 「行動のスイッチが入っているサイン」

- プレッシャー → 「力を発揮するチャンス」

- 忙しさ → 「優先順位を調整するタイミング」

なぜこれが効くのか?

人間の脳は、「意味が変わる」と反応も変わります。

- 扁桃体の過活動が弱まる

- 前頭前野が働きやすくなる

- 交感神経の興奮が落ち着く

- 行動へのエネルギーが戻ってくる

心理学の中でも、

“意味づけの転換”は効果の大きい技法のひとつです。

最後に

ストレスとの向き合い方は、

人生の質を大きく変えます。

ストレスを“敵”だと思うと疲れやすく、

ストレスを“味方”として扱うと成長のチャンスになります。

今日のあなたが感じている負荷も、

見方を少し変えるだけでユーストレス(良い刺激)に変換できる。

そのきっかけとして、この7つのモデルを活用してください。