- SNSで強く見せようとしてしまう

- 仕事で頑張りすぎてヘトヘト

- 完璧にやらないと不安になる

- ついマウントを取ってしまう自分がイヤ

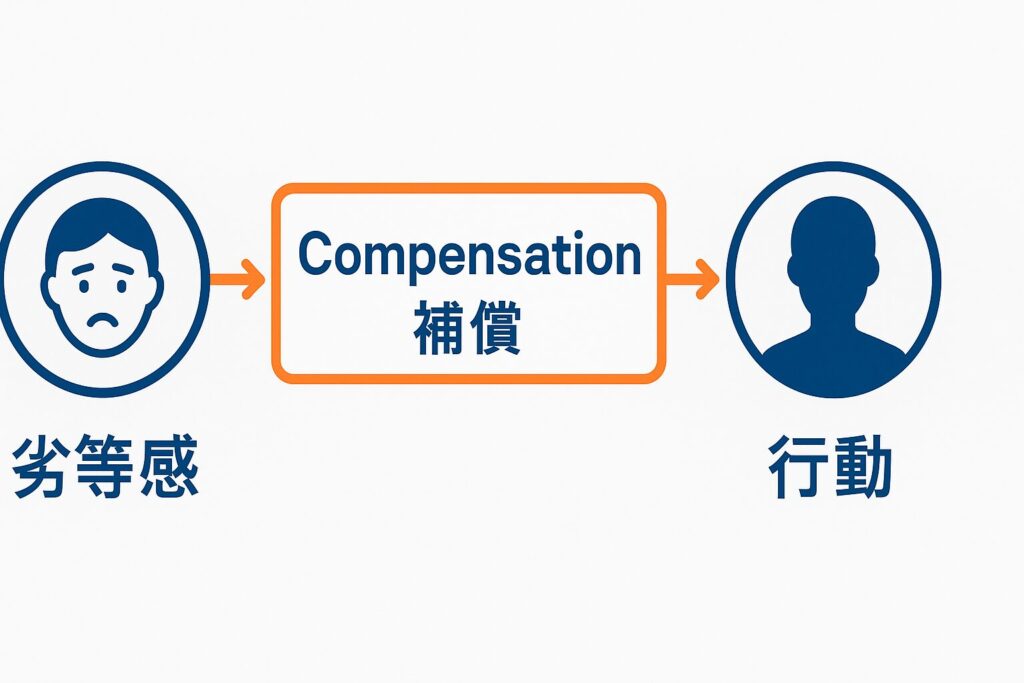

こうした“背伸び”や“無理”の裏側には、補償(弱さを別の成功で埋めようとする心理)と、

自己不一致(本音と行動のズレ)が関わっています。

この記事では、

補償とは何か/なぜ劣等感から過剰な努力が生まれるのか/どうすれば健康的な補償に変わるのかを、初心者向けにやさしく解説します。

- 防衛機制としての補償の仕組み

- アドラー心理学における「劣等感 → 成長」の正しい理解

- ロジャーズの自己不一致と過剰補償の関係

- SNS・仕事・完璧主義などの具体例

- 健康的な補償に切り替える方法

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

防衛機制の「補償」とは?|意味・定義をわかりやすく解説

「補償(compensation)」とは、自分の弱点や劣等感を感じたとき、その不快感を“別の成功”によって埋め合わせようとする心理の働きのことです。

フロイトが提唱した防衛機制(心がストレスから自分を守る仕組み)の一つに含まれます。

たとえば――

- 勉強が苦手 → 部活で頑張ろうとする

- 社交が苦手 → 仕事で成果を出そうとする

- 劣等感がある → 過剰に努力したり、無理して強く見せる

こうした「弱さをカバーしようとする行動」が補償です。

まずはその心理メカニズムを、初心者向けにやさしく整理していきます。

補償の基本的な心理メカニズム

補償は、心の中で次のような流れで起こります。

- 弱点・劣等感に気づく

「自分はここが苦手だ」「うまくできない」と感じる。 - 自尊心が揺らぐ(心が不安定になる)

自信が少し落ち込み、モヤっとする。 - 心がバランスを取ろうとする

不快感を埋めるために、別の分野で成功を求める。 - 成功や努力で“自分は大丈夫”と感じる

結果として、自尊心が一時的に回復する。

このように、補償は心が自動的にストレスを調整してくれる防衛反応です。

劣等感・弱点を“別の成功”で埋める仕組み

劣等感は本来悪いものではなく、「自分はもっとこうしたい」という方向性のサインでもあります。

しかし、人は弱さを直視するのがつらい生き物。

そのため、弱点と向き合う代わりに、

- 他の分野で努力する

- 成果で評価を得ようとする

- 別の得意分野でバランスを取る

といった行動で、心の不快感を埋めようとします。

これは日常的に誰もがやっていることで、適度であれば健康的な成長にもつながります。

補償と代償行動(compensatory behavior)の違い

名前が似ていますが、心理学では微妙に意味が違います。

- 補償(compensation):

心が弱点を埋めるために、自信を回復しようとする防衛機制(精神的な働き) - 代償行動(compensatory behavior):

弱さを補うために実際に行う“行動そのもの”(行動面の反応)

例:頑張りすぎる、買い物で誇示する、SNSで強く見せる など

つまり、

補償=心の働き

代償行動=実際の行動

という違いがあります。

フロイトの防衛機制における補償の位置づけ

フロイトは人間の心を、

- イド(欲求)

- エゴ(自我)

- スーパーエゴ(良心・理想)

のバランスで説明しました。

劣等感や弱さを感じると、エゴ(自我)は不安を抱えます。

その不安から自分を守るために働くのが自我防衛機制です。

補償はその中でも、

- 弱点を直接改善するのではなく、他の成功でエゴを安定させる方法

として分類されます。

フロイトの理論では、補償は「不安から自分を守るための自然な反応」として説明されています。

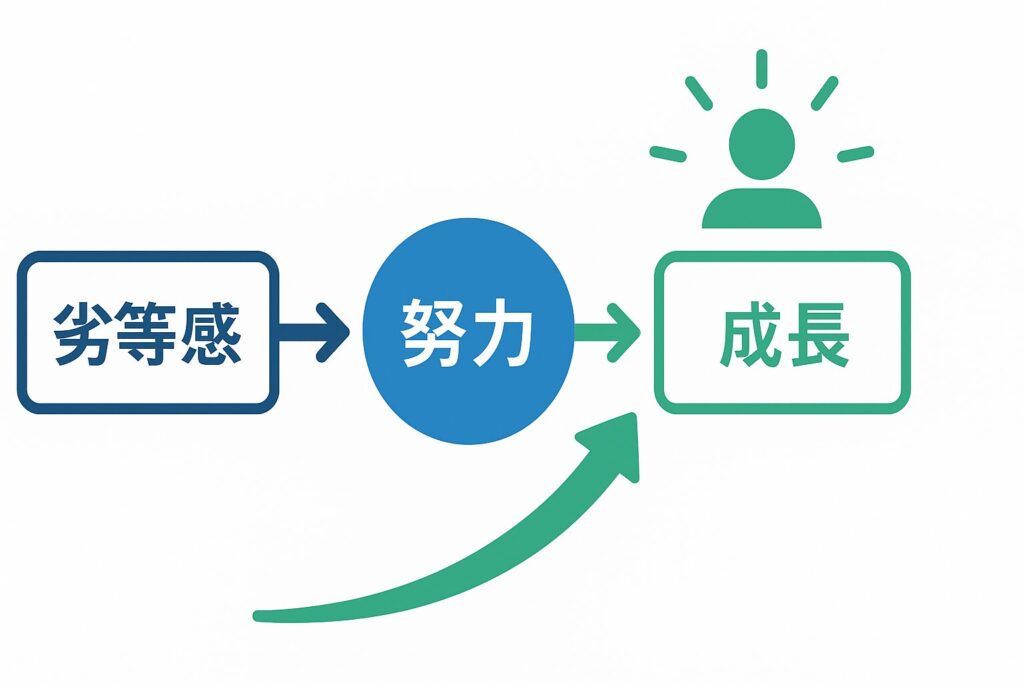

アドラー心理学における補償|「劣等感 → 努力 → 成長」の正しい理解

アドラー心理学では、補償は「人が成長するための自然なプロセス」として扱われます。

しかし、誤解されることも多く、「劣等感→無理な努力→疲弊」というイメージだけで語られることもあります。

実際のアドラーが語った補償はもっと柔らかく、人間の前向きな力を示す理論です。

ここでは、初心者でも誤解なく理解できるように整理していきます。

アドラーが語った「補償」と「過剰補償」の違い

アドラーは補償を2種類に分けています。

① 補償(適応的・健康的)

- 弱さに気づき、それをヒントに成長する

- 現実的な努力につながる

- 自分の価値観に沿っている

- 心がすっきりして前進できる

例:

「コミュ力が苦手 → コミュ力を改善しつつ、自分の得意な専門分野も伸ばす」

② 過剰補償(不健康)

- 劣等感を否定し、弱さを“見せまい”として無理をする

- マウント・虚勢・完璧主義と相性が強い

- 一見頑張っているように見えて心が疲れる

例:

「自信がない → SNSで強く見せる/異常な努力/攻撃性でごまかす」

アドラー心理学では、

補償=成長

過剰補償=逃避・ごまかし

と明確に区別されます。

劣等感は悪ではなく“方向性を示すサイン”

アドラーの有名な考え方のひとつに、

「劣等感は不幸ではない。成長のための刺激である」

があります。

劣等感とは本来、

- もっと良くしたい

- 今のままだと届かない

- こうなりたい未来がある

という“伸びしろのサイン”です。

つまり、

劣等感=自分の可能性を知らせてくれる方向指示器

なのです。

劣等感そのものは人間として自然な感情。

問題は「どう使うか」であり、「どう向き合うか」です。

なぜ劣等感からの努力が成長につながるのか

アドラー心理学では、努力が成長につながる理由を次のように説明します。

- 弱さに気づくことで“改善したい方向”が明確になる

- 現実的な努力が積み重なると、自尊心(自信)が回復する

- 努力の習慣そのものが自己効力感(できる感覚)を育てる

- 理想と現実の差が埋まり、健全な成長が起きる

つまり、

劣等感 → 現実的な努力 → 自己効力感 → 成長

というポジティブな循環が起こる。

補償は単なる“弱さ隠し”ではなく、

弱さを正しく扱った時に現れる、人間的な前向きの力なのです。

代表的な過剰補償の例(マウント・虚勢・完璧主義)

アドラーが重視したのは、補償が過剰になったときです。

以下は典型的な過剰補償のパターンです。

- マウントを取る

→ 自分を大きく見せて弱さを隠す - 虚勢を張る(強がり)

→ 本心では不安だが平気なふりをする - 完璧主義になる

→ “ミス=価値がない”と感じてしまう - 過剰努力・やりすぎ行動

→ 認められたい不安で動く - 攻撃性が高まる

→ 自分を守るために他者を攻撃

過剰補償のポイントは、

行動の原動力が「恐れ・不安・劣等感」になっていること。

適応的な補償と違い、

努力や行動が“自分の価値観から外れて”しまうため、心が苦しくなります。

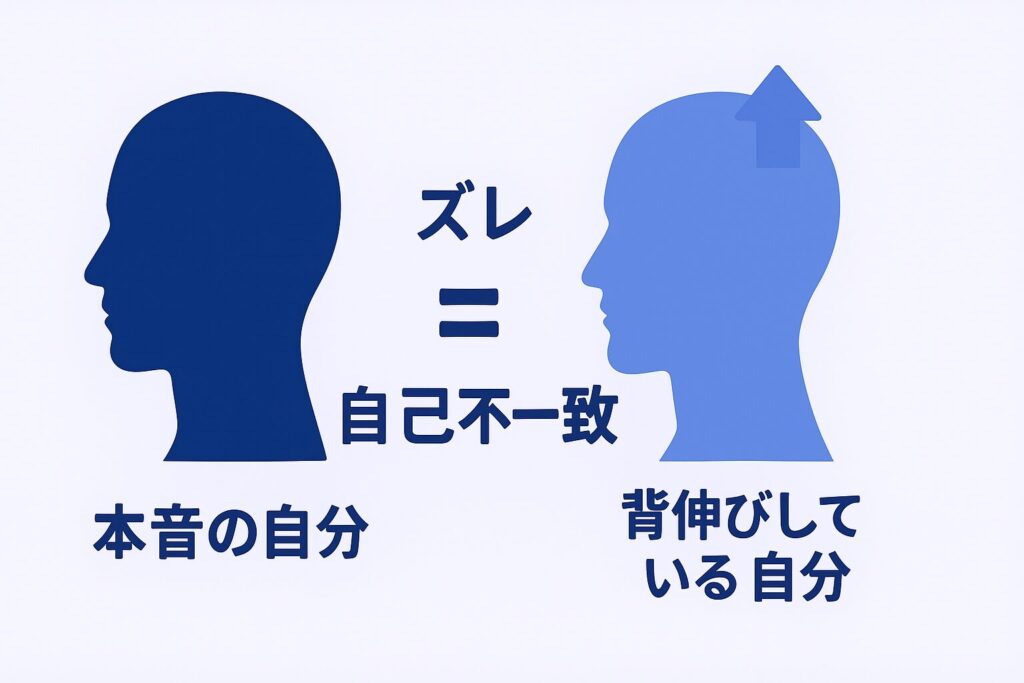

過剰補償が起こる理由|自己不一致(ロジャーズ)との関係

過剰補償は「やりすぎ・背伸び・無理・強がり」として表れる行動ですが、その根っこには“自己不一致”という心理状態があります。

これはロジャーズ(来談者中心療法)によって整理された概念で、補償の理解に不可欠です。

ここでは、劣等感と補償が“健康”にも“不健康”にも分かれるカギとして、自己不一致の視点から深掘りします。

自己不一致とは?(価値観と行動がズレた状態)

ロジャーズが言う自己不一致(self-incongruence)とは、

- 本音(気持ち・価値観)

- 行動(やっていること)

の間にズレが生じた状態のこと。

例

- 「無理したくない」→ でも“嫌われたくなくて”頑張りすぎる

- 「強がりたくない」→ でも“弱く見られたくなくて”平気なふり

- 「自然体でいたい」→ でも完璧主義で疲れ切る

このズレが大きいほど、心にストレスがたまり、補償が“過剰補償”へと変化していきます。

劣等感を否定すると、なぜ過剰補償に走るのか

劣等感そのものは悪ではありません。

問題は、劣等感を“否定したとき”です。

人は弱さを否定すると、

本音を感じないようにする(自己防衛)

↓

その空白を埋めるために

強さ・成果・成功を過剰に求める

つまり、

弱さを認めない → 心が空白になる → 過剰補償で埋める

という流れが起きるのです。

ポイントは、

- 弱さを直視するのはつらい → 心が逃げる

- 逃げた心は必ず“別の領域”で埋め合わせようとする

これが過剰補償の本質です。

背伸び・無理・攻撃性が生まれる心理プロセス

過剰補償につながる典型的な流れは次の通りです。

- 劣等感が刺激される

「自分は劣っている」「認められたい」など。 - 劣等感を否定(自己防衛)

感じたくないため、“気づかないふり”をする。 - 心が空白を埋めようとする(補償)

成果・強さ・優越感を求め始める。 - 成果が出ないと焦り・不安・攻撃性が上昇

無意識のうちに、他人に当たったり、マウントしたりする。 - さらに“やりすぎ行動”が強化される

完璧主義、強がり、過剰努力へ…

こうした循環が進むほど、本来の自分(価値観)と行動がズレていき、自己不一致が増大してしまいます。

自己不一致を“補償で埋めようとする”悪循環

自己不一致が強くなると、心は次のように反応します。

- 「本音じゃないけど、やらなきゃ」

- 「弱さを見せられない」

- 「もっと頑張らないと自分には価値がない」

この“義務感・恐れベースの努力”が、過剰補償を加速させるのです。

悪循環のイメージ

- 劣等感

- 否定(弱さを嫌う)

- 自己不一致が発生

- 過剰補償で埋める

- 心が疲弊 → さらに劣等感が増える

- また否定 → 過剰補償へ…

劣等感を否定する限り、補償は暴走し続けます。

逆に言えば、ここを理解することで、「やりすぎ行動」の根本から変えていけるのです。

やりすぎ行動の具体例|補償と過剰補償に見られる行動パターン

補償は本来、弱点を優しくカバーする自然で健全な心の動きです。

しかし、劣等感を否定したり、自己不一致が強くなると、補償は“過剰補償”に変わり、

背伸び・強がり・やりすぎ行動として現れます。

ここでは、日常でよく見られる具体例をわかりやすく整理します。

SNSでの自慢・優秀アピール・承認欲求の高まり

SNSは、補償が最も分かりやすく表れる場所のひとつです。

- 過剰な自慢投稿

- ハイスペック/努力アピール

- “イイね”やフォロワー数への異常なこだわり

- 誰かより優位に立とうとする発言

- 他人の投稿を見て焦り、さらに誇示する

これらは多くの場合、

「弱さを見せられない」「認められたい」という内面を埋めようとする補償行動です。

本心では自信が揺らいでいるのに、

“強く見せようとする”ことで心のバランスをとっている状態です。

仕事での過剰な努力・成果への執着

仕事は「評価」「実績」といった外的な指標が見えやすいため、補償が起きやすい領域です。

よくある例は、

- いつも仕事を抱え込み、断れない

- 結果に過剰にこだわる

- 「成果が出ていないと自分に価値がない」と感じる

- 人の評価に極端に敏感

- 頑張りすぎて燃え尽きる

これらの背景には、

“無能と思われたくない”という劣等感が隠れていることが多いです。

本来の自分の体力や価値観より、

“外からの評価”で行動が決まってしまうと、補償が過剰になっていきます。

完璧主義・過集中・やりすぎ努力の典型パターン

過剰補償の象徴ともいえるのが、完璧主義です。

- ミスが許せない

- 100点以外は価値がないと思ってしまう

- 細部にこだわりすぎる

- 失敗するくらいならやらない方がいい

- 過集中になり、気づけばヘトヘト

完璧主義の裏側には、

- 「できない自分=価値がない」

- 「弱さを見せたくない」

という強烈な劣等感の否定があります。

そのため、完璧主義は気づかないうちに補償が暴走し、

不安のガス抜きとしての“やりすぎ行動”へ発展していきます。

攻撃性・マウント・虚勢行動の裏にある心理

過剰補償が最も分かりやすく表れるのが、攻撃性やマウントです。

- 他人の失敗を激しく責める

- 上から目線で話す

- 相手を見下す

- 弱みを突いて優位に立とうとする

- 怒りっぽくなる

実はこれらの多くが、

自分の弱さを見せたくない気持ちの裏返しなのです。

■ 攻撃性が生まれる流れ

- 劣等感が刺激される

- 弱さを否定して“平気なふり”をする

- 心が不安定になり攻撃的になる

- 他人を下げて、自分を保とうとする(過剰補償)

つまり攻撃性は、強さではなく、

弱さがうまく扱えないときに出る“防衛の形”なのです。

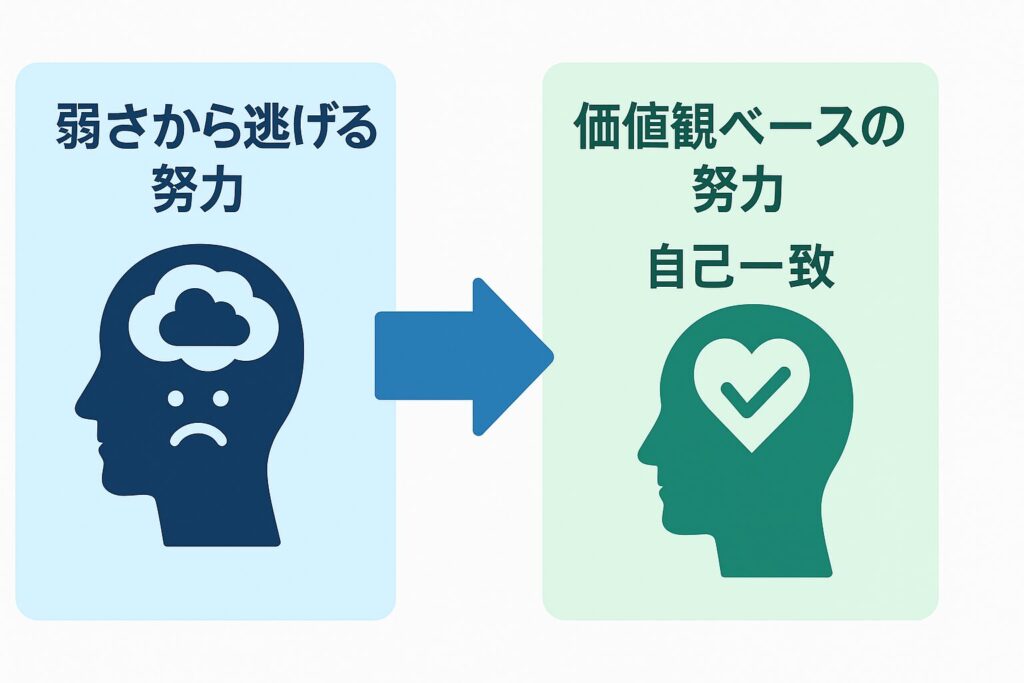

健康的な補償とは?|“自己一致的な努力”に変える方法

補償は、“正しい扱い方”ができれば、劣等感を成長のエネルギーに変える働きがあります。

鍵になるのは、ロジャーズがいう自己一致(本音と行動の調和)の状態を取り戻すこと。

ここでは、過剰補償をやめ、健康的な補償=自分を成長させる補償に変える実践的な方法をまとめます。

劣等感を“情報”として扱うコツ

劣等感は“自分の価値が低いサイン”ではありません。

本来は、「ここに伸びしろがあるよ」という方向性の情報です。

しかし、多くの人は劣等感を否定し、

「こんなの感じてはいけない」と押し込めてしまいます。

これが過剰補償の始まりです。

劣等感を健全に扱う3ステップ

- 劣等感を否定しない

「今、劣等感を感じているな」と認めるだけでOK。 - 劣等感の中身を言語化する

例:

- 何が不安?

- 欲しかった結果は?

- 本音はどうしたい? - “本当に自分が望む方向”を考える

劣等感の奥には、価値観や願望が隠れています。

劣等感は敵ではなく、行きたい方向を教えてくれるコンパスなのです。

価値観に沿った努力=自己一致をとり戻す

補償が暴走するのは、

「不安・恐れベースの努力」になっているとき。

逆に、健康的な補償は、

「価値観ベースの努力」です。

価値観ベースの努力の例

- 「できない自分が嫌だから頑張る」→×

- 「こうなりたい未来があるからやってみる」→◎

- 「評価されたいから無理する」→×

- 「自分の興味を伸ばしたい」→◎

自分の価値観と行動が一致していると、

努力そのものが楽になり、補償が健全に働きます。

嫌われ不安・欠乏感からの行動を手放す方法

過剰補償の裏側には必ず、

嫌われ不安・欠乏感(自分は足りないという感覚)

があります。

これを手放すためには、次の視点が有効です。

有効な心理学的アプローチ

- 認知の再評価

「ミス=価値ゼロ」ではなく、「ミス=学習のきっかけ」へ - 境界線(バウンダリー)を引く

他人の評価と自分の価値は別 - 小さな成功体験を積む

自己効力感(できる感覚)が強まる

これらを積み重ねることで、過剰補償の“燃料”である不安が減っていきます。

“弱さを隠す努力”を“未来を選ぶ努力”に変える

補償が暴走すると、

「弱いと思われたくない」

という理由で努力します。

しかし、健康的な補償とは、

弱さから逃げる努力 → 未来を選ぶ努力

へと切り替えることです。

変化の例

- 「下に見られたくないから頑張る」

→「自分がこうありたいからやる」 - 「失敗したら嫌われる」

→「挑戦したいからやる」

目的が変わるだけで、同じ行動でも心理的負担が大きく変わります。

ACT(心理的柔軟性)やマインドフルネスとの相性

ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)は、

補償の暴走を止めるのに非常に相性がよい療法です。

ACTが役立つ理由

- 感情を“消そうとしない”

- 本音を否定せず受け入れる

- 価値観に沿った行動を選ぶ

- 気分に左右されなくなる(心理的柔軟性)

さらに、

マインドフルネス(今この瞬間に気づく技術)

は、劣等感を否定せず「ただ観察する」練習に役立ちます。

結果として、

過剰補償を止め、健康的な補償=価値観に沿った選択へと戻れる

ようになるのです。

まとめ|補償は“弱さを隠す”のではなく“弱さの扱い方”の問題

補償は、人間誰しも当たり前に使っている自然な心の調整機能です。

弱さがあるからこそ、成長しようとする力も生まれます。

問題は弱さそのものではなく、弱さとどう向き合い、どう扱うかなのです。

ここまでの内容を、重要ポイントごとにまとめて整理します。

補償は自然な反応だが、扱い方で健康/不健康が分かれる

補償は本来、

「弱さを優しくカバーし、前に進むための仕組み」です。

しかし、劣等感を否定してしまうと、

- 強く見せようとする

- 完璧を追い求める

- マウントが増える

- 無理な努力で疲れる

といった過剰補償へ変わり、心が消耗していきます。

補償の分かれ道

- 弱さを認める → 健康的な補償

- 弱さを否定する → 過剰補償

補償が悪いのではなく、

“弱さの扱い方”が補償の質を決めているのです。

劣等感・自己不一致の理解が“やりすぎ行動”を防ぐ

やりすぎ行動の裏には必ず、

劣等感 → 否認 → 自己不一致

という構造があります。

- 劣等感は方向性のサイン

- 否定すると心が暴走する

- 自己不一致が生まれると、やりすぎ行動になりやすい

この流れを理解するだけでも、

自分の行動の意味が分かり、過剰補償に気づきやすくなります。

過剰補償は心のSOSでもあるため、

「自分は今、無理してない?」

「本音と違う方向に走ってない?」

と立ち止まることが大切です。

価値観ベースの選択が自己一致を取り戻す鍵

補償を“健康な補償”へ変える鍵は、

価値観ベースで行動を選ぶことです。

- 評価されたいから頑張る → ×

- 自分が大切にしたい価値のために動く → ◎

同じ努力でも、

“外向きの理由”なのか“内向きの理由”なのかで、

心理的負担がまったく違います。

健康的な補償の合言葉

「弱さから逃げるのではなく、未来を選ぶ」

この視点に立つだけで、補償は“逃避”ではなく、

“自己成長の力”に変わっていきます。