「自分は何がやりたいか分からない」「これからの人生をどう生きたいのか」――こんな悩みを感じたことはありませんか?

理想と現実のギャップに苦しんで、「自分を好きになれない」と思うことは、

きっと多くの人が経験したことがあるはずです。

この記事では、心理学の視点から「アイデンティティの確立」と「自己受容のプロセス」をわかりやすく解説します。

エリクソンやロジャーズの理論をもとに、

「自分の世界観をどう築くか」「価値観をどう見つけるか」をご紹介します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

アイデンティティの確立とは?|「自分は何者か」という問いの本質

私たちは誰しも、一度は「自分は何がしたいのか?」「自分の価値観って何だろう?」と考えたことがあるはずです。

この問いに向き合うことこそ、アイデンティティの確立の始まりです。

単なる「性格」や「職業」ではなく、“自分の生き方や価値観をどう定義するか”という根源的なテーマを含みます。

アイデンティティの基本的な定義と意味

「アイデンティティ(identity)」とは、「私はこういう人間だ」と感じられる心の基盤のことです。

心理学的には、アイデンティティは次の3つの要素から成り立っています。

| 要素 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| 自己概念 | 自分をどう理解しているか | 「私は内向的なタイプだ」 |

| 一貫性 | どんな状況でも“同じ自分”でいられる感覚 | 「職場でも家庭でも正直でいたい」 |

| 連続性 | 過去・現在・未来がつながっている感覚 | 「昔の経験が今の自分を形づくっている」 |

つまり、アイデンティティとは、

時間や状況を超えて“自分らしさ”を感じられる心理的な軸なのです。

そしてこの軸が確立すると、

- 判断や選択に迷いにくくなる

- 他人との違いを受け入れやすくなる

- 自己受容(ありのままの自分を認める力)が自然に深まる

といった心の安定が生まれます。

アイデンティティの二つの側面

心理学的には、アイデンティティの形成には二つの側面があります。

① 対人関係的アイデンティティ(社会的側面)

これは社会的なアイデンティティです。

人は社会の中で役割を果たしたり、他人からフィードバックを受けたりしながら、

「自分はどう見られているか」「どんな立場で存在しているか」を学びます。

これはあくまで社会的アイデンティティの話であって、

「自分という存在そのもの(内的アイデンティティ)」とは区別できます。

② 内的・実存的アイデンティティ(個人的側面)

一方で、キルケゴールやサルトル、ロジャーズの流れでは、

他者に依存しない“自己との対話”がアイデンティティ形成の中心にあります。

つまり、「他人にどう見られるか」よりも、

「自分がどう生きたいか」「何を大切にしたいか」という内面的な自己決定が基盤です。

エリクソンの「同一性 vs 同一性拡散」理論

心理学者エリク・エリクソンは、発達段階の中で「同一性(アイデンティティ) vs 同一性拡散」という課題を提唱しました。

これは、青年期に「自分とは何か」を探す過程で、

- 自分の信念や価値観を見いだせれば「同一性の確立」

- 見失ってしまえば「同一性拡散(identity diffusion)」

に至るという理論です。

この理論は今でも、自己理解やキャリア形成、メンタルヘルスの研究で広く使われています。

「自分らしさ」は経験の中での自己理解で形成される

「自分らしさ」は、他人に決められるものでも、最初から自分の中に完成しているものでもありません。

それは、日々の経験や感情、選択を通じて“自分で理解し直していくプロセス”の中で少しずつ形づくられていきます。

たとえば、漫画や映画を見て「これが好きだ」と感じたり、誰かと話していて「人を笑わせるのって楽しい」と思ったり──

そうした日常の体験や感情の積み重ねが、少しずつあなたの価値観を形づくっていくのです。

このとき大切なのは、結果よりも「その出来事をどう意味づけたか」です。

同じ経験をしても、「もうやめよう」と感じる人もいれば、「自分はこの方向が好きだ」と再確認する人もいます。

つまり、経験は“素材”であり、自分らしさは“解釈の積み重ね”なのです。

心理学的には、これを「自己理解(self-understanding)」と呼びます。

それは、「自分とはこういう人間だ」と固定的に定義することではなく、

経験の中で、自分の価値観・感情・行動の傾向を理解し、納得していく過程。

この柔軟な自己理解こそが、「自分の世界観」の核を形づくり、

やがて自己受容(ありのままを受け入れる力)へとつながっていきます。

現代社会における“揺らぐアイデンティティ”とは

現代は、SNSや多様な働き方の広がりで「どんな自分でいるか」を常に問われる時代です。

情報があふれ、比較も多いため、「他人の理想」と「自分の現実」のギャップに苦しむ人が増えています。

その結果、

- 仕事の肩書きやフォロワー数で自分の価値を測ってしまう

- 他人の期待に応えようとして疲弊する

という形で、アイデンティティが揺らぐ(拡散する)状態になりやすいのです。

しかし本来、アイデンティティとは「変わらない自分」ではなく、

変化を受け入れながらも、自分の価値観で選び取れる柔軟な軸のこと。

この視点を持つことが、次のステップである「世界観の確立」につながります。

💡 まとめ

アイデンティティの確立とは、

「自分は誰か?」という問いに、

「自分は何を大切にし、どう生きたいか」で答えを見つけること。

そのプロセスが、揺らぎの多い現代においても“自分らしさ”を支える心理的基盤になります。

世界観を見つめ直すことが、アイデンティティを強くする理由

アイデンティティを安定させるうえで重要なのが、「世界観」です。

世界観とは単に「考え方」ではなく、自分が世界をどう見て、どんな意味を見出しているかという“心のレンズ”のこと。

このレンズが曇ると、自分の立ち位置も見えにくくなり、迷いや不安が増してしまいます。

世界観とは?自分と世界の関係をどう捉えるか

世界観(worldview)とは、「自分と世界をどう理解しているか」を示す心のフレーム(枠組み)のことです。

もっと簡単に言えば、「生きる意味をどう捉えているか」という前提です。

たとえば、

- 「人生は挑戦するものだ」と思う人は、前向きに行動する自分をつくりやすく、

- 「人生は流れに任せるものだ」と思う人は、穏やかに生きる自分を選びやすい。

このように、世界をどう見るか(=世界観)によって、“自分をどう位置づけるか(=アイデンティティ)”が変わるのです。

言い換えると、世界観は「自分」という物語が立ち上がる舞台設定のようなもの。

どんな世界に生きていると感じているかで、自分の役割や生き方の意味が自然と形づくられていきます。

下のようなイメージです:

| 階層 | 内容 | 例 |

|---|---|---|

| 世界観 | 世界の基本的な見方・前提 | 「人生は試練の連続だ」「世界は優しい」 |

| 価値観 | 何を大切にするか | 「努力」「自由」「調和」 |

| アイデンティティ | 自分はどんな存在か | 「頑張る人」「自由を求める人」「人を支える人」 |

世界観を再構築することで、迷いや不安が減る心理メカニズム

迷いや不安の多くは、「何を信じればいいのか」が分からない状態から生まれます。

つまり、世界の“見え方”が不安定なときに、心も不安定になるのです。

世界観を見つめ直すことで、

- 自分が立っている位置(現実)

- 自分が向かいたい方向(理想)

が整理され、認知の混乱が減ります。

アイデンティティの確立と自己受容の関係|“ありのまま”を引き受けるプロセス

アイデンティティが確立すると、ありのままの自分を受け入れやすくなります。

なぜなら「自分はこういう人間なんだ」という納得感や一貫性が生まれますからです。

自己受容とは?自己肯定感との違い

自己受容とは、「ありのままの自分を認めること」。

「できる自分」だけでなく、「失敗する自分」「弱い自分」も含めて受け入れる姿勢です。

一方、自己肯定感は「自分には価値がある」と感じる感情。

つまり、

- 自己受容:事実をありのままに認める

- 自己肯定感:自分を価値ある存在として肯定する

という関係になります。

自己受容が先に育たなければ、自己肯定感は一時的な自信にしかなりません。

たとえば、SNSでの「いいね」で一瞬嬉しくても、根底の自己受容が弱いとすぐに不安に戻ってしまうのです。

ロジャーズの「自己一致理論」:理想の自分と現実の自分の調和

心理学者カール・ロジャーズは、人が幸福に生きるためには「自己一致(congruence)」が重要だと述べました。

これは、

「理想の自分(こうありたい)」と「現実の自分(今の自分)」が調和している状態

を指します。

もし理想と現実のギャップが大きすぎると、

「こんな自分じゃダメだ」と自分を責めたり、他人と比べて苦しんだりします。

しかし、自己受容が進むと、

「今はまだ理想に届いていないけど、それでも自分は自分」

と捉えられるようになります。

これが、アイデンティティ確立の心理的基盤です。

「自分はこれでいい」と思える心理的安定の構造

自己受容が進むと、人は「完璧じゃなくても大丈夫」という安心感を持てるようになります。

この状態では、

- 他人の評価に左右されにくい

- 失敗しても立ち直りが早い

- 「自分のペース」で生きられる

という特徴が見られます。

心理学的には、これは「内的安定(inner stability)」と呼ばれ、

外の出来事に心を乱されにくくなるメンタル構造のことです。

つまり、自己受容がアイデンティティの“土台の安定性”を支えるわけです。

価値観と世界観の確立が自己受容を促す理由

自分の価値観や世界観が明確になると、判断基準が内側に生まれ、

「他人と比べなくてもいい」という安心が得られます。

たとえば、

「自分はこう生きたい」

という価値観が確立していれば、

他人が派手に成功しても「自分は自分の道を進めばいい」と思えるようになります。

つまり、価値観・世界観の確立 → 判断基準の一貫性 → 自己受容の促進という心理的連鎖が起こるのです。

💡 まとめ

自己受容とは、「理想の自分になるための第一歩」。

自分を否定せず、現状を引き受けることで、理想に向かう力が自然に湧いてくる。

その結果、アイデンティティ(自分らしさ)も確かな形で安定していくのです。

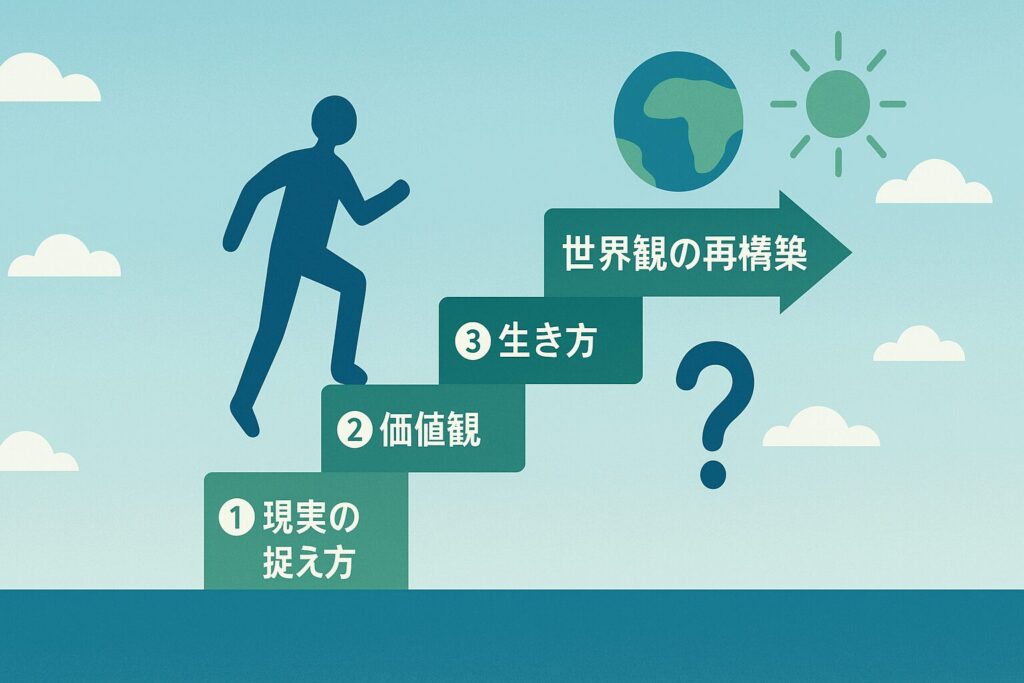

アイデンティティ確立の心理プロセス|価値観と自己受容をつなぐ3ステップ

アイデンティティを確立することは、

「一度に自分を理解して完成させること」ではありません。

それは、自分の価値観を見つめ、受け入れ、統合していく“心理的プロセス”です。

このプロセスを分解すると、

1️⃣ 自己認識 → 2️⃣ 自己受容 → 3️⃣ 自己統合

の3段階に整理できます。

以下では、この3つのステップをわかりやすく解説します。

① 自己認識:自分の感情・信念・価値観を見つめる

最初のステップは、自分の内側を知ること(自己認識)です。

「自分は何に怒り、何に喜ぶのか」「どんな瞬間に生きがいを感じるのか」――

このような感情の動きを観察することで、自分の本音や価値観が見えてきます。

ポイントは、

- 「こう思うべき」ではなく、「実際どう感じているか」を見ること

- 思考ではなく、感情のパターンに注目すること

たとえば、誰かが自由に働いているのを見て羨ましく感じたら、

「自分ももっと自分のペースで生きたい」という価値観が隠れているのかもしれません。

自己認識とは、自分の“心のデータ”を集めていく作業です。

② 自己受容:理想と現実のギャップを受け入れる

次に必要なのが、「理想と現実のギャップ」を受け入れる力です。

多くの人がここでつまずきます。

なぜなら、理想を追いすぎると、今の自分を否定してしまうからです。

ここで大切なのは、

「できていない自分」も「努力している自分」も同じ自分として受け入れること。

心理学的には、これを「自己受容による統合的認知」と呼びます。

現実を拒まず受け入れることで、感情が落ち着き、判断が柔軟になります。

③ 自己統合:矛盾や弱さを含めて“自分”として生きる

最後の段階が、自己統合(self-integration)です。

これは、理想・現実・感情などの異なる側面をまとめて「これが自分だ」と認める段階です。

人間には誰でも矛盾があります。

たとえば、

- 「自由に生きたい」と思いながら「安心もほしい」

- 「優しくありたい」と思いながら「怒りも感じる」

こうした両立しない感情を否定せず抱えられる人が、心理的に成熟した人です。

この統合こそが、「ブレないけれど柔軟な自分」を生み出します。

アイデンティティ確立の循環モデル(問い→受容→統合→成長)

この3ステップは、一度きりでは終わりません。

人生の節目ごとに、再び「自分とは何か」という問いが浮かび、

それを通してまた成長していく――それが人間の自然な心理的サイクルです。

| 段階 | プロセス | 心の変化 |

|---|---|---|

| ① 問う | 「自分は何者か?」を見つめ直す | 不安・迷いが生まれる |

| ② 受け入れる | 弱さ・限界を認める | 安心・自己理解が深まる |

| ③ 統合する | 価値観を整理して一貫性を持つ | 安定・行動力が生まれる |

| ④ 成長する | 新たな世界観を形成 | 次の問いへ進む |

この循環を繰り返すことで、

アイデンティティは“完成する”ものではなく、成長し続けるプロセスであると理解できるでしょう。

💡 まとめ

アイデンティティ確立のプロセスは、

「自分を知る」→「受け入れる」→「統合する」という3つの心理的流れ。

このプロセスを繰り返すたびに、

価値観が磨かれ、自己受容が深まり、“本当の自分”に近づいていきます。

アイデンティティが確立できないときの心理背景と回復のヒント

アイデンティティがなかなか確立できないと感じるとき、

多くの場合、心理的な背景や発達的な課題、社会的環境の影響が複雑に関わっています。

ここでは、アイデンティティが不安定になりやすい原因を整理します。

① 周囲に合わせすぎる|承認依存と“他者基準の自分”

もっとも多いのが、他者からの評価を基準に自分を決めてしまうタイプです。

「どう思われるか」が常に気になり、

- 相手に合わせて意見を変える

- 否定されるのが怖くて本音を言えない

- 承認を得られないと不安になる

このような状態では、自分の内側ではなく外側にアイデンティティを預けているため、

他人の反応ひとつで「自分が分からなくなる」感覚が強くなります。

② 回避型傾向|失敗や否定を恐れて行動を避ける

「失敗して否定されるのがつらい」──

そんな感情の裏には、“傷つくことへの強い恐れ”があります。

この恐れが大きいと、人は無意識のうちに「行動しない」ことで自分を守ろうとします。

しかし、アイデンティティ(自分は何者かという感覚)は、

行動の中で少しずつ形づくられていくものです。

挑戦や交流を避け続けると、「自分は何が好きで、何を大切にしているのか」が見えにくくなってしまうことがあります。

③ 自己対話を避ける/自分の本音を軽視する」

自分の気持ちを深く考えることを避けたり、

「こんな感情を持つのはよくない」と押し込めてしまうと、

自分が何を大切にしているのか(価値観)が見えにくくなってしまいます。

けれど、アイデンティティ(自分はどんな人間かという感覚)の形成には、

「自分はいま何を感じていて、何を望んでいるのか」を

正直に見つめることが大切です。

まとめ|アイデンティティの確立と自己受容

アイデンティティの確立とは、他人の期待に合わせて自分を演じることではなく、「自分の納得できる軸」で生きるための心理的プロセス。

「自分の納得できる軸」で生きることで、自己受容(ありのままの自分を認める力)を深めていくことができます。

価値観が定まれば、他人との違いも受け入れやすくなる

アイデンティティが確立すると、

「人と違ってもいい」という安心感が生まれます。

それは、自分の中に判断の基準軸(価値観)があるからです。、

自分の価値観が明確であれば、

他人がどんな価値観を持っていても、「それはそれ」と受け止められる。

これが、自己受容と他者受容の両立です。

アイデンティティの確立は、終わりのない成長プロセス

アイデンティティの確立とは、「どんな価値観を持ち、どう生きたいのか」を自分の中で明確にし、それを受け入れて生きることです。

私たちは、さまざまな場面で他者からの期待や社会のルールに影響を受けながら生きています。

その中で「本当の自分はどう思うのか」「自分にとって何が大切なのか」を見つめ直し、他人の価値観ではなく自分の意思で生き方を選べる状態になることが、アイデンティティの確立です。

しかし、それは青年期だけで終わるものではなく、大人になっても新しい経験を通じて自分を見直し、更新していく終わりのないプロセスです。