「人は本当に自由に生きているのか?」

そんな疑問を感じたことはありませんか?

「自分の意思で選んでいるはずなのに、なんだか流されている気がする」

「自由に生きたいけど、社会のルールや常識が怖い」

この記事では、20世紀を代表する2つの思想、実存主義(人間は自由で自ら意味を創る哲学)と

構造主義(人は社会や言語の仕組みによって形づくられるという考え方)をわかりやすく整理。

サルトルとフーコーの対立を通じて、「自由」と「構造」のバランスをどう取るかを解説します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

実存主義と構造主義の基本的な違いをわかりやすく解説

20世紀の哲学を理解するうえで欠かせないのが、「実存主義」と「構造主義」という2つの思想の対立です。

これは単なる学問上の違いではなく、「人間とは何か?」という根本的な問いへの答えがまったく異なるのです。

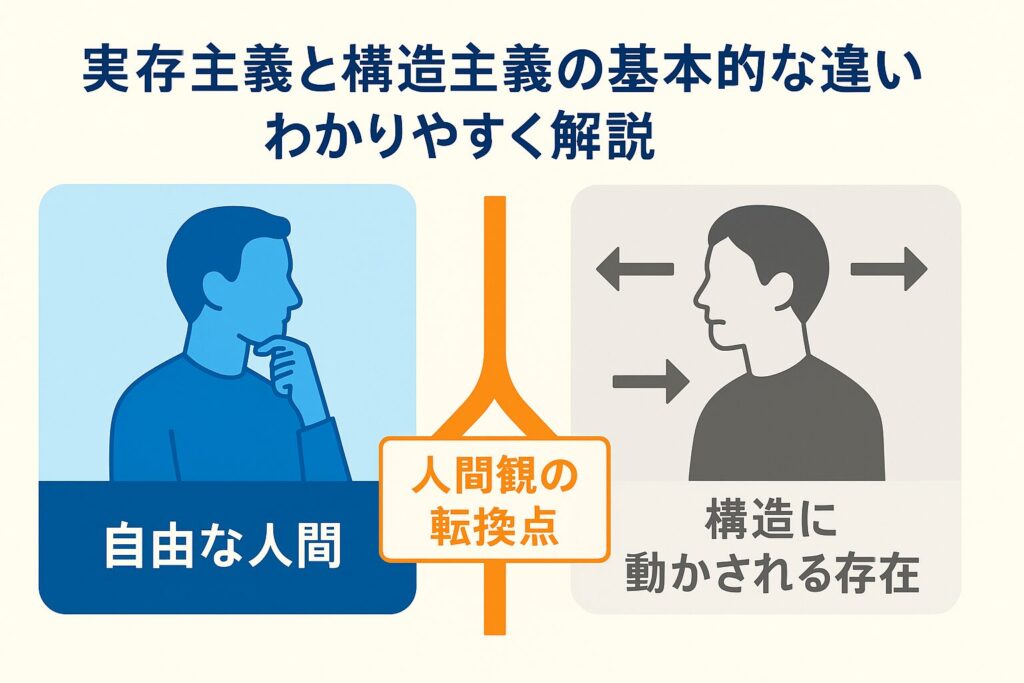

「自由な人間」vs「構造に支配される存在」という視点

まず、両者の根本的な立場を一言でまとめると次のようになります。

実存主義:人間は自由で、自分の生を選び取る存在である。

構造主義:人間は社会・言語・文化という“見えない構造”に動かされる存在である。

実存主義は、「人間は自分の意思で人生を形づくることができる」という立場です。

たとえば、どんな環境にいても「どう生きるか」は自分で決められるという考え。

この思想は、戦後の絶望の中で「それでも人は自由だ」という希望を与えました。

一方の構造主義は、「人間の考え方や行動は、言語や社会の仕組みによって決められている」という見方をします。

つまり、「自分で選んでいるつもりでも、実は社会のルールに従っているだけかもしれない」というわけです。

哲学史における“人間観の転換点”とは?

この2つの思想は、20世紀の哲学において“人間観の大転換”を起こしました。

- 実存主義(1940〜50年代)

→ 「人間は自由であり、意味を創り出す存在」 - 構造主義(1960年代以降)

→ 「人間は社会構造の中で形成される存在」

つまり、「主体的に生きる人間」から「構造に規定される人間」への視点の移行です。

サルトルが「自由な人間」を描いたのに対し、フーコーはその自由をも「社会が作った幻想」として見直しました。

20世紀思想のキーワード:「主体」「構造」「無意識」

この時代を象徴する3つのキーワードがあります。

| キーワード | 意味の概要 | 関連する思想家 |

|---|---|---|

| 主体(subject) | 自分で考え、選び、行動する存在(=実存主義の中心概念) | サルトル、カミュ |

| 構造(structure) | 個人を超えた社会・言語・文化の枠組み(=構造主義の基礎概念) | ソシュール、レヴィ=ストロース |

| 無意識・知の枠組み(unconscious) | 意識できない思考パターン・文化的前提 | フロイト、ラカン、フーコー |

つまり、「自分で考えているつもりでも、実は“構造”が思考を形づくっている」という視点が構造主義の核心です。

この発想は、のちの心理学・社会学・文化研究にも強い影響を与えました。

無意識と知の枠組みの比較

| 観点 | 無意識(ラカン) | 知の枠組み(フーコー) |

|---|---|---|

| 対象 | 個人の心の構造 | 社会・時代の構造 |

| 働き | 欲望・思考・言語のパターンを形成 | 知識・真理・常識のルールを形成 |

| 場所 | 心の内側(心理的) | 社会の外側(文化的・制度的) |

| 変化 | 個人の発達・欲望によって変わる | 時代・権力関係によって変わる |

| 代表者 | フロイト、ラカン | フーコー |

| 比喩で言うと | 「心の文法」 | 「社会の文法」 |

両者のつながり:人は“二重の構造”の中に生きている

実は、人間はこの二重の構造の中で生きています。

- 内側:言語や欲望によって形づくられた「無意識の構造」

- 外側:社会や文化によって形づくられた「知の枠組み」

💡まとめ

- 実存主義:「私が世界をつくる」哲学

- 構造主義:「世界が私をつくる」哲学

この対立こそが、20世紀思想の根幹をなす“人間観の分岐点”なのです。

実存主義とは?|人間の自由・選択・意味創造を重視する哲学

実存主義とは、「人間は自分の行動によって“何者になるか”を決めていく存在だ」という考え方です。

生まれつきの性格や環境よりも、「どう生きるか」を自分で選ぶ――その自由と責任を徹底的に重視する哲学です。

実存主義が生まれた時代背景(第二次世界大戦後の混乱期)

第二次世界大戦後、世界は廃墟と絶望に包まれていました。

「人間はなぜ殺し合うのか」「神は本当に存在するのか」――そうした問いが多くの人々の心に突き刺さっていた時代です。

その中で登場したのが、フランスの哲学者ジャン=ポール・サルトルやアルベール・カミュ。

彼らは、既存の宗教や道徳が信じられなくなった時代に、「人間は何を拠り所に生きるべきか」を真剣に考えました。

実存主義は、まさにその問いへの答えとして生まれました。

「人生にはもともと意味はない。

だが、私たちは行動を通して“意味を創り出す”ことができる。」(サルトル)

この言葉は、戦後の若者たちに「自分の生を引き受けて生きる」という勇気を与えたのです。

サルトルとカミュに共通する「行動によって自分をつくる」思想

サルトルは「実存は本質に先立つ」という有名な言葉を残しました。

これは、「人間は最初から“こうあるべき”という本質を持っていない」という意味です。

- 生まれながらに「性格」や「使命」が決まっているわけではない

- 行動の積み重ねによって、はじめて“自分”が形づくられる

たとえば、「優しい人」とは、優しい行動を重ねた結果にすぎません。

つまり、人間とは“つねに作りかけの存在”なのです。

一方で、カミュは『異邦人』『シーシュポスの神話』などで「不条理な世界でも生きる意味を見出そうとする姿」を描きました。

彼にとっての自由とは、「意味がない世界でも、それでも自分で選んで生きる」勇気のことでした。

キルケゴールから始まる「実存の不安」と信仰の飛躍

実存主義の源流は、19世紀のデンマークの哲学者セーレン・キルケゴールにあります。

彼は「実存の不安」をテーマに、「神の前に立つ単独者(individual)」としての人間を描きました。

キルケゴールは言います。

「人は自由であるがゆえに、不安に襲われる。」

自由とは、選べるということ。

しかし同時に、「何を選ぶべきか」が分からなくなる苦しみを伴います。

その不安を超えるために、キルケゴールは「信仰という飛躍(leap of faith)」を説きました。

つまり、「理性では説明できないが、それでも信じる」という覚悟が人間を本物の存在にする、というのです。

実存主義が現代心理学(自由・責任・自己実現)に与えた影響

実存主義は哲学だけでなく、心理学や自己啓発、カウンセリングの分野にも大きな影響を与えました。

- 人間性心理学(マズロー、ロジャーズ)

→ 「自己実現」「本来の自分を生きる」という考えは実存主義に由来。 - 実存心理学(フランクル、メイ)

→ 苦しみの中にも“意味”を見出すことが生きる力になる。

とくにヴィクトール・フランクルの『夜と霧』は、ナチス収容所の体験を通じて

「人はどんな状況でも生きる意味を見いだせる」というメッセージを伝えました。

💡要点まとめ

- 実存主義は「人間は自由に生を選び取る存在」という思想。

- 行動が本質をつくる。

- 不安や苦悩を通して、自分の生き方を“意味づける”哲学。

構造主義とは?|言語・社会・文化の“見えない構造”を読み解く思想

構造主義とは、「人間の思考や行動は、社会や言語、文化といった“構造”によって形づくられている」という考え方です。

つまり、「私たちは自由に考えているようで、実は社会のルールや言語の仕組みに支配されているかもしれない」という発想です。

実存主義が「人間の自由」を信じたのに対し、構造主義は「人間は構造に動かされる存在だ」と見抜いた――ここが最大の違いです。

ソシュールの言語学が生んだ「構造」という発想

構造主義の出発点となったのは、言語学者フェルディナン・ド・ソシュールの考え方です。

彼は言葉の意味を、「単独ではなく、他の言葉との関係によって決まる」としました。

たとえば「男」という言葉の意味は、「女」や「子ども」との対比によって理解されます。

つまり、言葉の意味は辞書に書かれた定義ではなく、“関係性のネットワーク”の中で決まるのです。

この発想を社会や文化に応用したのが構造主義の哲学者たち。

ソシュールの理論は、「人間の思考すら“言語という構造”に制約されているのではないか?」という新しい視点を生み出しました。

レヴィ=ストロースと“無意識の構造”という発見

文化人類学者クロード・レヴィ=ストロースは、ソシュールの考えをもとに、神話や社会制度を分析しました。

彼が注目したのは、世界中の神話や習慣の中にある共通パターンです。

たとえば「英雄が試練を超えて帰還する物語」は、西洋でも東洋でも繰り返し語られています。

レヴィ=ストロースは、この共通性を「人間の無意識的な思考構造」と呼びました。

彼にとっての文化とは、

「人間が意識しないうちに働いている“思考の文法”のようなもの」

つまり、私たちは社会のルールや言語の枠組みによって、

何を考えるか・どう感じるかまで決められているということです。

フーコーに見る“人間中心主義”批判

構造主義の流れを引き継いだ思想家たちは、

「人間を中心に置く考え方(=人間中心主義)」を批判しました。

- ミシェル・フーコー(思想史・権力論)

→ 「“自由”や“真理”といった概念すら、社会が作った“装置”である」

つまり、“私”という存在も社会が作り出した一つの構造にすぎない、というのがフーコーの見方でした。

構造主義の考え方を現代に当てはめるとどうなる?

構造主義の視点を現代社会に応用すると、意外なところでその影響が見えてきます。

- メディア・SNS

→ 「私たちの意見」は、本当に自分のもの? それともアルゴリズムによる“構造”の産物? - ジェンダー・文化論

→ 「男性らしさ」「女性らしさ」も、文化的構造によって作られた“役割”にすぎない。 - マーケティングやAI倫理

→ 「消費者の欲望」や「AIの判断」も、無意識の構造的ルールに従っている。

このように構造主義は、「なぜ人はそう考えるのか?」を“構造”の側から解明するツールとして、

現代の社会分析やメディア研究でも重視されています。

💡要点まとめ

- 構造主義は「人間を取り巻く“見えない仕組み”」を探る思想。

- 言語・社会・文化・無意識が人間の思考を形成する。

- 「自分の自由意思も構造の一部かもしれない」という視点をもたらした。

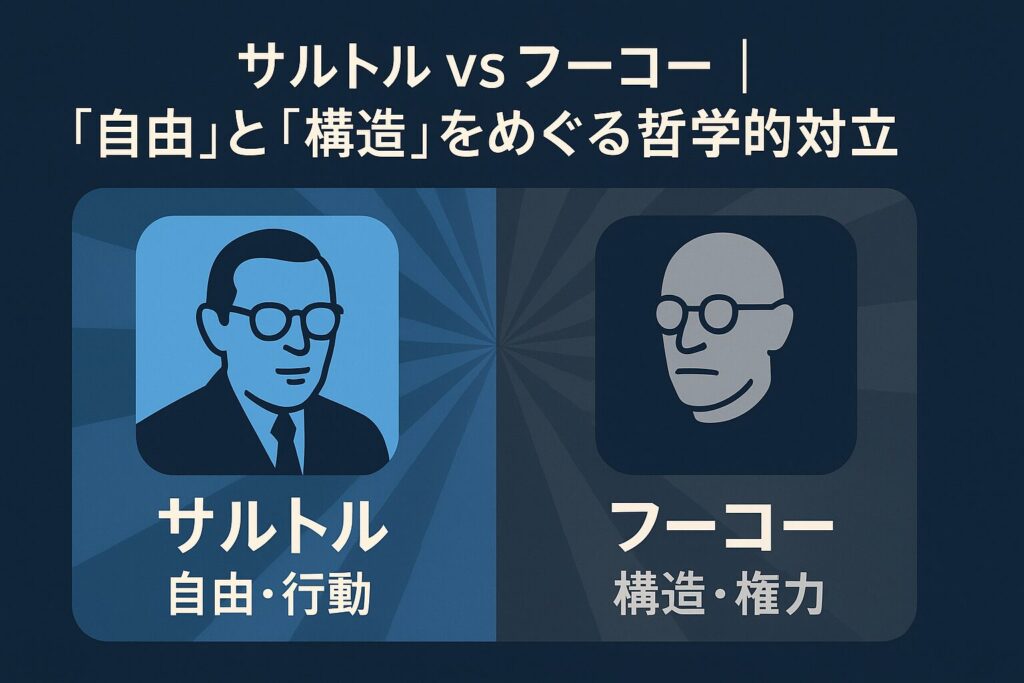

サルトル vs フーコー|「自由」と「構造」をめぐる哲学的対立

20世紀思想を象徴するのが、ジャン=ポール・サルトル(実存主義)と

ミシェル・フーコー(構造主義/ポスト構造主義)の対立です。

2人は同じフランスの哲学者ですが、「人間とは何か」という問いに対して、まったく逆の答えを出しました。

サルトルの立場:「人間は自由であり、行動が本質をつくる」

サルトルにとって、人間は自由そのものです。

「実存は本質に先立つ」という有名な言葉に込められているのは、

「人間は生まれながらに何者でもなく、行動によって自分を形づくる」という信念です。

彼は次のように語りました。

「私たちは、自分が選んだもの以外の存在ではない。」

たとえば、同じ困難な状況にいても、

それを「苦しみ」と見るか、「挑戦」と見るかは、自分の自由です。

サルトルにとっての“自由”とは、

「自分の選択に責任を持ち、他人のせいにしないこと」でした。

この考えは、戦争で自由を奪われた時代にあって、

「それでも人間には行動する力がある」という強烈な希望を示したのです。

フーコーの立場:「“自由”という概念自体が社会的構造の産物」

一方のフーコーは、サルトルの“自由の哲学”に真っ向から反論しました。

彼の主張はこうです。

「“自由”や“主体”という言葉自体が、

権力や社会が作り出した“構造”の中で定義されているにすぎない。」

たとえば、「正常と異常」「善と悪」「常識と非常識」といった区分も、

時代や社会がつくり出したルールにすぎません。

つまり、私たちは「自分の意思で選んでいる」と思っていても、

実際には社会が決めた枠組みの中でしか考えられないというのです。

フーコーは、精神医療・刑罰制度・性の歴史などを分析し、

「知識と権力の構造が“真実”を決めている」ことを明らかにしました。

“人間中心主義”と“反人間中心主義”の決定的な違い

| 比較項目 | サルトル(実存主義) | フーコー(構造主義) |

|---|---|---|

| 人間観 | 自由で主体的な存在 | 構造に規定される存在 |

| 哲学の方向性 | 人間中心主義(humanism) | 反人間中心主義(anti-humanism) |

| 主張の核心 | 「私は選ぶ。だから私は存在する」 | 「“私”を作っているのは社会の構造」 |

| 目的 | 自己の自由と責任の発見 | 権力と知の構造の解体 |

サルトルが「人間こそが世界の中心」と考えたのに対し、

フーコーはその“中心”すらも社会的に作られた幻想だと見抜きました。

つまり、サルトルは「人間の自由を拡大する哲学」、

フーコーは「“自由”という考え自体を疑う哲学」だったのです。

20世紀思想が「個人の自由」をどう再定義したか

この2人の対立は、単なる理論の違いではなく、

「人間の自由とは何か」という根本的な問いを現代に投げかけました。

サルトルの思想は、自己決定・責任・主体性といった価値観に影響を与え、

現代の心理学・教育・カウンセリングにまでつながっています。

一方でフーコーの視点は、

「私たちの“常識”や“正義”も、実は社会構造によって作られたものではないか?」

という批判的思考を広めました。

その結果、現代の哲学・社会学・メディア論は、

この2つの視点――“自由を信じる人間観”と“構造を疑う批判精神”――を

常に行き来するようになったのです。

💡要点まとめ

- サルトル:行動によって自己をつくる「自由の哲学」

- フーコー:社会構造が“自由”を規定する「権力の哲学」

- この対立が、現代の“人間観の二重構造”を作り出した

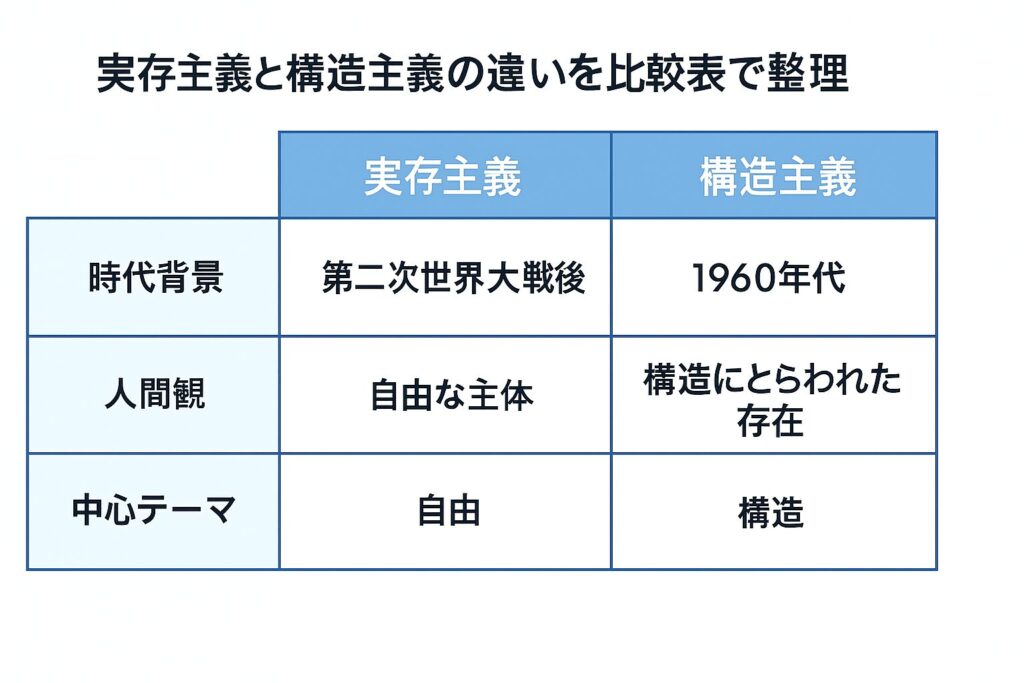

実存主義と構造主義の違いを比較表で整理

ここまで見てきたように、実存主義と構造主義は「人間とは何か」という問いに対して、まったく異なる立場を取ります。

一方は人間の自由を信じる哲学、もう一方は自由そのものを疑う哲学。

この違いを整理すると、思想史の流れがより明確に見えてきます。

時代・思想・人間観の比較(表形式)

| 比較項目 | 実存主義 | 構造主義 |

|---|---|---|

| 登場時期 | 1940〜50年代(戦後の混乱期) | 1960年代以降(社会の安定・科学の発展期) |

| 背景 | 戦争・絶望・価値の崩壊 | 科学・言語学・社会分析の進展 |

| 中心テーマ | 自由・責任・選択・意味創造 | 構造・関係性・無意識・社会制度 |

| 人間観 | 自由で主体的な存在 | 社会構造に規定される存在 |

| 問いの方向 | 「私は誰か?」(内面への探求) | 「私を作っている仕組みは何か?」(外部構造の分析) |

| 代表者 | サルトル、カミュ、ハイデガー | フーコー、レヴィ=ストロース、アルチュセール |

| 哲学的立場 | 人間中心主義(humanism) | 反人間中心主義(anti-humanism) |

| 目指す方向 | 自己の自由と責任の自覚 | 社会構造の理解と批判 |

この表から分かるように、構造主義は単なる新しい学派ではなく、

実存主義への批判・修正として登場した“時代の転換点”だったのです。

「私は誰か?」から「私を作る仕組みは何か?」への転換

実存主義の時代には、人々は「自分とは何か」「どう生きるべきか」という内面の問いを重視していました。

しかし構造主義の登場によって、その視点が大きく変わります。

「そもそも“自分”という考え方自体が、社会や言語の構造によって作られたのでは?」

たとえば、「正しい」「普通」「幸せ」といった価値観も、

自分が生きる社会・文化・時代によって変わります。

この転換は、心理学・社会学・文化研究にも影響を与え、

「個人の内面」ではなく「個人を取り巻く構造」を分析する時代へと進みました。

心理学・社会学・文化研究への応用の違い

実存主義と構造主義は、現代の学問分野にもそれぞれ異なる影響を残しています。

▶ 実存主義の応用例

- 心理学:ヴィクトール・フランクルの「実存分析」

→ 苦しみの中でも意味を見出す力(ロゴセラピー) - 教育:カール・ロジャーズの「自己実現」理論

→ 学ぶ主体としての“自分の成長”を重視 - カウンセリング:個人の選択と責任を尊重する姿勢

▶ 構造主義の応用例

- 言語学:文法や語の関係構造の分析(ソシュール)

- 文化人類学:神話や社会制度に共通する「無意識の構造」(レヴィ=ストロース)

- 社会学・メディア論:フーコーによる権力と知のネットワーク分析

このように、両者は「人間の理解の仕方」を根本から変え、

現代社会のあらゆる分野に理論的な基盤を提供しています。

💡要点まとめ

- 実存主義:「自分の生を自分で選ぶ」哲学

- 構造主義:「自分を形づくる仕組みを読み解く」哲学

- 両者の違いは、“内面を見つめるか”“構造を見抜くか”という視点の差

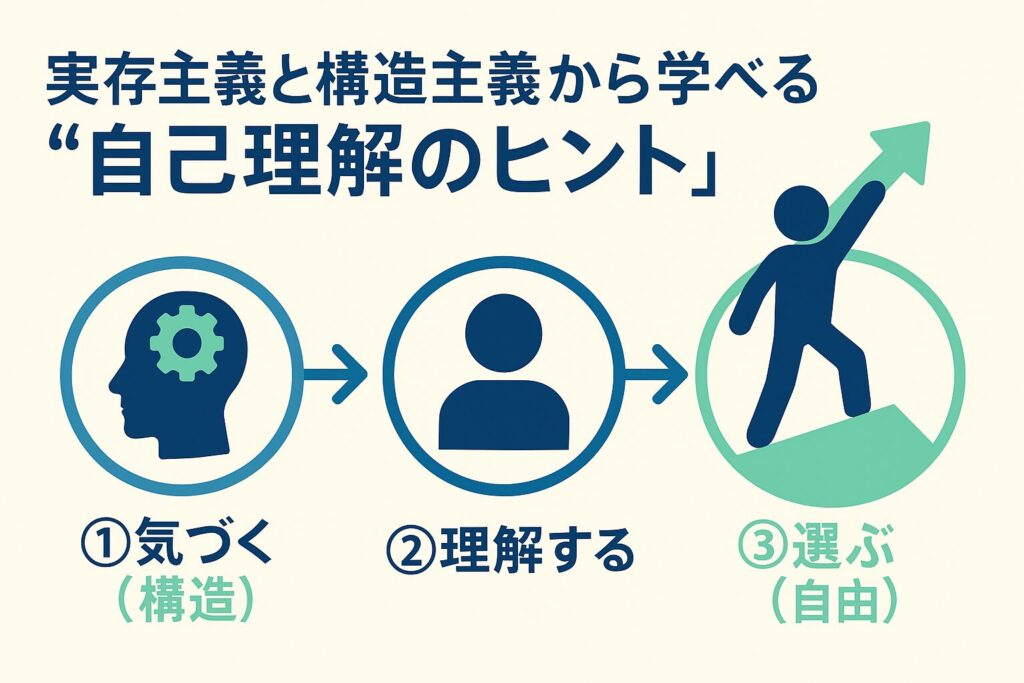

実存主義と構造主義から学べる“自己理解のヒント”

実存主義と構造主義は、どちらも「人間とは何か」を探る哲学ですが、

単なる思想の比較にとどまらず、現代を生きる私たち自身の“自己理解”にも多くのヒントを与えてくれます。

実存主義が教えるのは「どう生きるかを自分で選ぶ力」。

構造主義が教えるのは「自分を取り巻く仕組みを理解する視点」。

この2つを組み合わせることで、より深く、現実的な“自己理解”が可能になります。

実存主義から学ぶ:自分の生を選び取る勇気

実存主義の核心は、「人生にはあらかじめ意味がない。だからこそ自分で意味を与える」という考え方です。

多くの人は、周囲の期待や社会の基準に合わせて生きています。

しかしサルトルが言うように、「人間は選択せざるを得ない存在」です。

選ばないことも、実は“選んでいる”のです。

たとえば、

- 仕事を変えるか迷っている

- 誰かに合わせすぎて自分を見失う

- 「これが正しい生き方なのか」と悩む

――そんなときこそ実存主義の出番です。

「自分の行動を自分で決める」ことには怖さもあります。

しかし、その不安や責任を引き受けることこそ“自由の証”なのです。

つまり、「自由」とは、“自分の選択に責任を持つ覚悟”を意味します。

構造主義から学ぶ:自分を取り巻く“見えない枠組み”を意識する

一方で、フーコーやレヴィ=ストロースが教えてくれるのは、

「私たちは社会の構造の中で思考している」という事実です。

たとえば、

- 「普通」「成功」「幸せ」という価値観

- 性別・職業・年齢に基づく役割意識

- SNSやニュースが作る“世間の常識”

これらはすべて、社会が作り上げた“見えない構造”の影響です。

自分が抱えている悩みや焦りの多くも、自分のせいではなく、構造の産物かもしれません。

構造主義の視点を持つと、

「なぜ自分はこう考えるのか?」という疑問を、自分の外側から見直すことができます。

それは、自己否定を減らし、より客観的に自分を理解する力にもなります。

「自由と制約のバランス」をどう考えるか?

実存主義と構造主義を対立ではなく補完関係として見ると、現実的な知恵が見えてきます。

- 実存主義の視点 → 自分の行動に責任を持つ(内面からの自由)

- 構造主義の視点 → 社会的なルールや仕組みを理解する(外側の制約)

つまり、

「社会の仕組みを理解したうえで、その中で自由に選ぶ」

――これこそが、現代を生きるための実践的な哲学です。

構造を理解せずに「自由」を叫んでも現実は変わらない。

一方で、構造だけを見て「どうせ変わらない」と諦めてしまえば、行動は止まる。

自由と制約の両方を見つめるバランス感覚が、成熟した自己理解になります。

現代社会・AI時代における“自由”の再考

SNS・AI・アルゴリズムが私たちの思考を誘導する時代――

構造主義的な「見えない力の支配」は、かつてないほど強くなっています。

- 検索結果が“自分に都合のいい情報”ばかりになる

- SNSの「いいね」が価値基準になる

- AIが“おすすめ”を提示し、選択肢を狭める

このような構造の中で、サルトル的な「自由に選ぶ力」はますます試されています。

だからこそ、

- 構造を理解する知性(批判的思考)

- 自由を行使する勇気(主体的選択)

この2つを組み合わせることが、AI時代の“新しい自由”なのです。

💡要点まとめ

- 実存主義は「選択と責任」、構造主義は「枠組みと理解」を教えてくれる。

- どちらも“自分を知る”ための異なる鏡。

- 現代では「構造を理解したうえで、自由に選ぶ」ことが最も現実的な生き方。

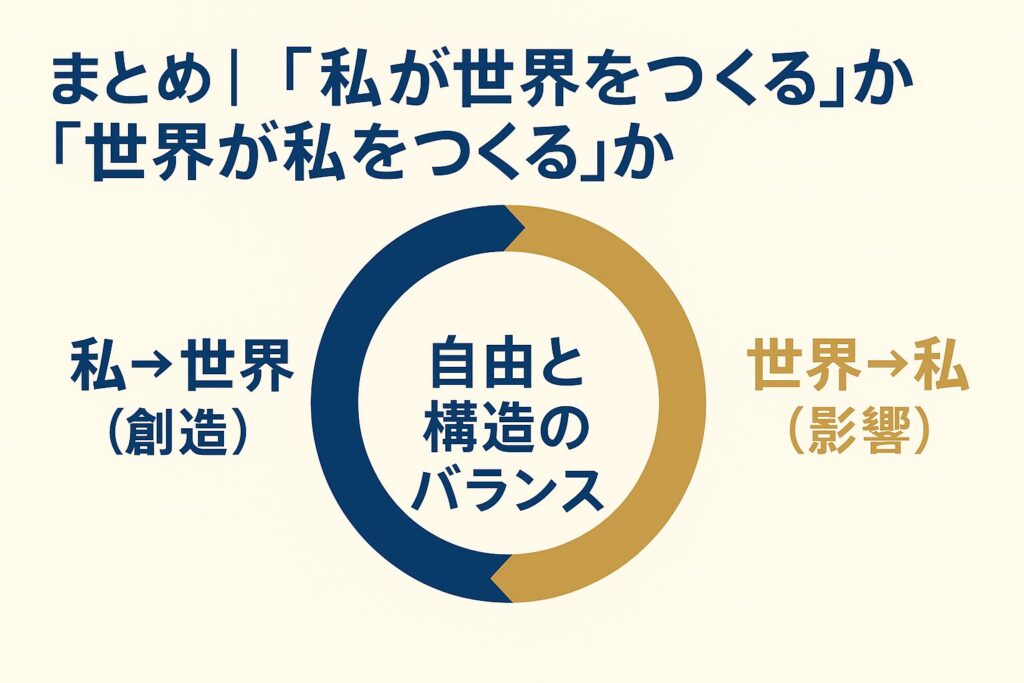

まとめ|「私が世界をつくる」か「世界が私をつくる」か

ここまで見てきたように、実存主義と構造主義は、

まるで鏡のように正反対の位置から「人間とは何か」を問いかける哲学です。

実存主義は、「私が世界をつくる」という立場。

構造主義は、「世界が私をつくる」という立場。

そして現代を生きる私たちは、この2つのあいだで揺れ動きながら生きています。

両者の思想を統合的にとらえる視点

もしこの2つを対立させるのではなく、“両方とも真実の一部”として見たらどうでしょうか。

- 実存主義が示すのは「内側からの自由」

→ 行動を通して自分を定義し、意味を創る力。 - 構造主義が示すのは「外側からの制約」

→ 社会や文化の枠組みが思考や行動を形づくる力。

つまり、

「構造を理解したうえで、自分の自由をどう活かすか」

という統合的な視点が、現代人にとっての“新しい実存”なのです。

この考え方は、心理学や社会学だけでなく、生き方・働き方・価値観の設計にも応用できます。

20世紀思想が現代の「生き方哲学」に与えた影響

サルトルやフーコーの哲学は、学問の枠を超えて、現代社会の根本を変えました。

- 実存主義 → 自己決定・主体性・自由意志

→ 「自分で選び取る生き方」「自分の責任で生きる」という価値観に影響。 - 構造主義 → 社会批判・権力構造の可視化

→ 「多様性」「フェミニズム」「ジェンダー論」など、社会構造を問い直す運動につながる。

つまり、今私たちが当然のように使っている「自由」「個性」「多様性」という言葉の背景には、

サルトルとフーコーをはじめとした思想家たちの議論が流れているのです。

彼らの思想は、現代人にとっての“思考のインフラ”とも言えるでしょう。

読後に考えたい:あなたにとって“自由”とは何か?

最後に、この問いをあなた自身に返してみてください。

「あなたにとって“自由”とは何ですか?」

- 何を選ぶかは自分次第(実存主義的自由)

- しかしその“選択肢”すら、社会構造に影響されている(構造主義的制約)

この2つの真実のあいだで、どう折り合いをつけるか――

それが現代を生きるうえでの“哲学的成熟”です。

たとえば、SNSでの発信、キャリア選択、人間関係、価値観の判断。

どれも完全な自由ではなく、同時に完全な不自由でもありません。

大切なのは、

「構造に気づきながら、自分の意思で生きる」というバランスです。

💡最終まとめ

- 実存主義:自分の行動で意味を創る力

- 構造主義:自分を形づくる社会の構造を見抜く力

- 現代の自己理解には、“自由と構造の両立”という視点が欠かせない。