「自分は何のために生きているんだろう?」

ふとそんな疑問が頭をよぎったことはありませんか?

なんとなく毎日が流れていく。

他人の評価に振り回されて、自分の軸が分からなくなる。

自由なはずなのに、なぜか不安で、心が満たされない――。

現代は“自由”である一方で、正解のない時代。誰かの基準に合わせるほど、自分の生き方が見えなくなることもあります。

そんな迷いにヒントをくれるのが、実存主義という哲学です。これは「人は生まれながらに意味を持たず、自分の選択と行動で生を形づくる」という考え方です。

この記事では、サルトルやキルケゴール、カミュらの思想をもとに、

- 実存主義とは何か?

- 自由と不安の関係

- 現代社会での“自分らしい生き方”の見つけ方

をやさしく解説します。

ぜひ最後まで読んでください。

実存主義とは?|意味と背景をわかりやすく解説

実存主義(Existentialism)とは、「人間は自分の生を自ら選び取り、意味をつくる存在である」という考え方を中心に据えた哲学です。

難しく聞こえますが、根底にあるのはとてもシンプルな問いです。

それは――「私は、どう生きるのか?」という、人間の根源的なテーマです。

実存主義の定義:「人間は自分の生を自ら選び取る存在」

実存主義の中心にある考えは、「人は生まれながらに何者でもない」という前提です。

たとえば、機械にはあらかじめ“役割”や“使い方”がありますが、人間にはそれがありません。

だからこそ、

- どんな仕事を選ぶか

- 誰を愛するか

- どんな価値を大切にするか

――これらを自分で決める自由と責任がある。

この「自分で決める」という姿勢こそが、実存主義の出発点です。

実存主義の起源:19世紀の個人主義と神の死

- キルケゴール(1813–1855)

→ 「群衆の中で生きる人間ではなく、神の前に立つ“単独者”であれ」と説いた。

社会や制度よりも個人の内面・選択・責任を重視し、後の実存主義の“人間の主体性”を基礎づけた。 - ニーチェ(1844–1900)

→ 「神は死んだ」という宣言を通じて、絶対的価値の崩壊を示し、人間が自ら意味を創る時代の到来を告げた。

「超人(Übermensch)」という概念を通して、道徳や常識を超えて生きる意志を説いた。

この2人が、実存主義の「精神的な土台」を築いたといえます。

20世紀前半:ハイデガーによる哲学的深化

- マルティン・ハイデガー(『存在と時間』1927)

「人間は“死に向かって存在する”」という存在論的洞察を提示。

キルケゴールの“個人の苦悩”をさらに掘り下げ、存在そのものの意味を問う哲学として実存主義を理論化した。

20世紀中盤:サルトルとカミュによる社会的普及

- 第二次世界大戦後、ヨーロッパの価値体系は崩壊。

「神も正義も信じられない時代」において、サルトルとカミュが“実存主義”を社会の思想運動として広めた。

自由・責任・不条理といったテーマが、戦後世代の若者に希望を与えた。

💡要約

| 時期 | 主な思想家 | 特徴 |

|---|---|---|

| 19世紀前半 | キルケゴール | 個人の内面と信仰の飛躍(実存の出発点) |

| 19世紀後半 | ニーチェ | 神の死と価値の創造(意味の再構築) |

| 20世紀前半 | ハイデガー | 存在論的分析(哲学としての確立) |

| 第二次大戦後 | サルトル/カミュ | 社会的運動・自由の哲学として普及 |

- 誕生=19世紀のキルケゴールとニーチェ

- 展開=ハイデガー(存在論的深化)

- 普及=サルトルとカミュ(戦後の大衆思想化)

「実存」と「本質」の違い:サルトルの名言「実存は本質に先立つ」

サルトルの有名な言葉に、

「実存は本質に先立つ(L’existence précède l’essence)」

というものがあります。

ここでいう「実存」とは、“いま生きている自分”のこと。

「本質」とは、“こうあるべき自分”や“社会が決めた役割”のことです。

つまりサルトルは、

「人間は“与えられた役割”ではなく、“自分の生き方”によって自分を定義する存在だ」

と言いたかったのです。

たとえば、

- 「自分は内向的だから何もできない」と決めつける

- 「親や社会がこう言うから従う」

――これらは“本質(固定観念)”に縛られた生き方です。

一方、実存主義はこう語ります。

「あなたは“いま”の選択で、いつでも新しい自分をつくり直せる」

ニーチェからサルトルへの流れ:神なき時代の人間への問い

実存主義の根には、哲学者ニーチェの思想があります。

彼は19世紀に「神は死んだ」と宣言し、伝統的な道徳や宗教が崩壊した世界で、

「人間は自分の価値を自分で創り出すべきだ」

と説きました。

この考えを受け継ぎ、20世紀のサルトルは「神なき世界での自由と責任」を真正面から論じました。

つまり、ニーチェが“神の死”を宣言した人なら、サルトルは“人間の誕生”を説いた人です。

💡まとめ

実存主義とは、

「誰かに決められるのではなく、自分で人生の意味を決める」哲学。

それは、

- 苦しみや不安を避ける哲学ではなく、

- それらを受け入れて生きる勇気を与える哲学です。

代表的な思想家と理論をやさしく整理|キルケゴール・ハイデガー・サルトル・カミュ

実存主義は、ひとりの哲学者が作った理論ではありません。

「生きるとは何か?」という問いに、時代ごとに異なる角度から答えようとした人たちの思想が積み重なって生まれた流れです。

ここでは、実存主義を語るうえで欠かせない5人の哲学者を紹介します。

それぞれの考え方を理解すると、実存主義が単なる哲学ではなく、“生き方の探求”であることが見えてきます。

■ キルケゴールの「実存の三段階」:美的・倫理的・宗教的段階

実存主義の源流をつくったのは、デンマークの哲学者セーレン・キルケゴール(1813–1855)です。

彼は、人間の生き方を次の3つの段階で説明しました。

| 段階 | 特徴 | 限界・次への契機 |

|---|---|---|

| 美的段階 | 快楽・感情・刺激を求める生き方 | 虚無・退屈に陥る |

| 倫理的段階 | 責任・義務・社会的役割を重視する | 他人の規範に縛られる |

| 宗教的段階 | 絶望を通して自分の限界を知り、神の前に「単独者」として立つ | 真の自己に至る |

キルケゴールが言う「宗教的段階」は、教会や制度を信じることではなく、

“自分の限界を超えて存在を引き受ける覚悟”のこと。

つまり、理屈では説明できない「生の飛躍(leap of faith)」を指します。

■ ハイデガーの「死への存在」:死の自覚が生を本物にする

ドイツの哲学者マルティン・ハイデガー(1889–1976)は、

人間を「現存在(ダーザイン)=“存在そのものを問いかける存在”」と定義しました。

彼はこう考えました。

「人間は“死に向かって生きる存在”である」

私たちは普段、「明日も同じ日々が続く」と思い込みながら生きています。

しかし“死”という終わりを意識したとき、初めて「いまこの瞬間をどう生きるか」が本気で問われる。

ハイデガーにとっての実存とは、

“他人の価値観に流されず、自分の有限な生を引き受ける勇気”なのです。

■ サルトルの「自由と責任」:人は選択せずに生きられない

実存主義を一般に広めたのは、フランスの哲学者ジャン=ポール・サルトル(1905–1980)です。

彼の有名な主張が、

「人間は自由の刑に処せられている」

自由とは聞こえはいいですが、サルトルにとってそれは“逃げられない宿命”でもありました。

なぜなら、私たちは常に「どう生きるか」を自分で選ばなければならないからです。

- 働くか辞めるか

- 許すか恨むか

- 挑戦するか逃げるか

――どんな場面でも“選ばない”こともまた、選択の結果なのです。

サルトルはこの「自由」と「責任」を両立させる姿勢を、

“実存的誠実(authenticité)”と呼びました。

■ カミュの「不条理と反抗」:意味がなくても生きる勇気を

サルトルと同時代の哲学者・作家アルベール・カミュ(1913–1960)は、

人間の生を「不条理(アブスルド)」として描きました。

たとえば、努力しても報われない、正義を貫いても報酬がない。

そうした“意味のない世界”の中で、それでも生きる価値はあるのか?

カミュの答えは「Yes」です。

彼は『シーシュポスの神話』でこう書きました。

「人はシーシュポスを幸福な人間だと想像しなければならない」

それは、岩を押し上げ続ける無意味な労働をしても、

「それでも生きることを選ぶ」という反抗の姿勢に、人間の尊厳を見たからです。

■ フランクルの「意味への意志」:苦しみの中でも人生に意味を見出す

精神科医ヴィクトール・E・フランクル(1905–1997)*は、

ナチスの強制収容所を生き延びた実体験から、

「どんな状況でも人生に意味を見出せる」

と説きました。

彼の理論「ロゴセラピー(意味療法)」では、

人間の根本的な欲求は“快楽”でも“権力”でもなく、“意味”を求めることだとされます。

フランクルは言います。

「人間は“状況”を変えられなくても、“態度”を変える自由がある」

つまり、実存主義を心理学に応用したのが彼であり、

絶望の中でも“どう生きるか”を問う姿勢は、まさに実存主義そのものです。

💡まとめ

| 哲学者 | 中心テーマ | 実存主義への貢献 |

|---|---|---|

| キルケゴール | 絶望と信仰の飛躍 | 実存主義の原点を提示 |

| ハイデガー | 死の自覚と本来的生 | 自己の有限性を通じた生の再発見 |

| サルトル | 自由と責任 | 実存主義を社会に広めた中心人物 |

| カミュ | 不条理と反抗 | 無意味の中の意味を探る |

| フランクル | 意味への意志 | 実存哲学を心理療法へ発展 |

これらの思想家の共通点は、

「人はどんな状況でも、自分の生を選び直せる」

という信念です。

哲学者たちの“神”の考え方

キルケゴールの「宗教的段階」とは?

キルケゴールが言う「宗教的段階」とは、教会や制度を信じることではありません。

それは、「神の前における単独者」として、自分の有限性や不条理を受け入れながら、それでも生を引き受ける覚悟を意味します。

彼の信仰の本質は、他人に頼らず自分の意志で立つという「孤独な選択」にあります。

「神の前に立つとき、人は皆、単独者である。」

つまり、「他人に委ねない」「教会にも委ねない」「社会にも委ねない」――

究極的に“自分の決断で神と向き合う”ことこそが宗教的実存なのです。

「神」は宗教制度ではなく、“実存の極限”にあるもの

キルケゴールにとっての「神」とは、

教会で崇める対象ではなく、人間が理性や倫理を超えて自己と向き合うときに出会う“絶対者”のこと。

それは、「神を信じるかどうか」という信仰論ではなく、

“自分の力では意味づけられない存在の根源”をどう受け入れるかという実存的課題です。

言い換えれば、「神」とは人間が限界の中で直面する“絶対的な他者”の象徴なのです。

ニーチェの反転:「事実はなく、解釈があるだけ」

一方、ニーチェはこの立場を真っ向から反転させました。

「人間が“事実”だと思っているものも、すべては人間の価値観や解釈の産物にすぎない。」

“正義”も“善悪”も“意味”も、自然界には存在しません。

それらはすべて、人間が自らの視点から作り出したものです。

だからこそ、ニーチェは「神は死んだ」と言いました。

神=絶対的真理の象徴。

その崩壊後の世界では、“事実”ではなく“解釈”しか残らない――つまり、人間が自分で意味を創り出すしかないのです。

「絶対的真理の不在」はニーチェ以降の話

キルケゴールの後に登場したニーチェが、「神は死んだ」と宣言し、

ここで初めて「絶対的真理の崩壊=絶対者の不在」という問題が登場します。

- キルケゴール:神は存在する。ただし理性では理解できない

- ニーチェ:神は死んだ(=絶対的真理は存在しない)

- サルトル/カミュ:神がいない世界で人間は意味を創る

この流れを整理すると、

「キルケゴールは“絶対的真理の存在”を信じた最後の実存主義者」であり、

「ニーチェ以降が“絶対的真理の不在”を前提にした実存主義」になります。

神を信じない人にとっての実存主義

サルトルやカミュは、キルケゴールの宗教的要素を“神なき実存主義”として引き継ぎました。

| 思想家 | 意味づけの源泉 | 生の引き受け方 |

|---|---|---|

| キルケゴール | 神との関係を通して「自分」を確立する | 理性を超えて信じる「飛躍」 |

| サルトル | 神のいない世界で「自分で意味を創る」 | 自由と責任の選択 |

| カミュ | 世界の不条理を理解し、それでも生きる | 抵抗としての生 |

どちらの立場も共通しているのは、

「他人や制度に頼らず、自分の生を自分で引き受ける」という姿勢です。

まとめ

| 哲学者 | 出発点 | 「神(絶対)」の扱い | 意味のあり方 | 実存の引き受け方 | キーワード・象徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| キルケゴール(Kierkegaard) | 理性や倫理では救われない「絶望」 | 神は存在する(理性では理解できない絶対者) | 意味が見えなくても、生を引き受ける決断が“信仰” | 「神の前に立つ単独者」として、生の不条理を引き受ける | 信仰の跳躍(leap of faith)/単独者(the single individual) |

| ニーチェ(Nietzsche) | 神の死による価値の崩壊(虚無) | 神は死んだ(人間が創った幻想) | 意味は“自分が創るもの”であり、外には存在しない | 既存の価値を壊し、自ら新しい価値を生み出す | 神は死んだ/超人(Übermensch)/力への意志 |

| サルトル(Sartre) | 神なき自由の世界 | 神=いない前提で人間の責任を問う | 意味は“選択と行動”の結果として形成される | 「自由から逃げない」ことが生きる責任 | 実存は本質に先立つ/自由と責任 |

| カミュ(Camus) | 不条理(absurd)な世界の自覚 | 神=存在しない/沈黙する | 意味は存在しないが、“意味がないと知りつつ生きる”ことに価値がある | 不条理に反抗しながら、それでも生を肯定する | シーシュポスの神話/不条理と反抗 |

ニーチェの“超人思想”と実存主義への影響

ニーチェは「実存主義の思想的先駆者」ではあるものの、「実存主義者」そのものではないという位置です。

「超人(Übermensch)」は“自分の価値を自分で創る存在”であり、その点だけ見れば確かに実存主義的です。

しかし、細かく見ると、ニーチェと実存主義の方向性は似て非なるものです。

以下で違いを整理してみましょう。

共通点:どちらも「意味は自分で創る」哲学

ニーチェと実存主義の最も大きな共通点はここです。

「神や社会が決めた価値に頼らず、

自分自身の力で意味をつくる」

ニーチェは「神の死(God is dead)」を宣言し、

絶対的価値(宗教・道徳・真理)の崩壊を示しました。

そのうえで人間に求めたのが、“自分で価値を創り出す者=超人”です。

つまり、ニーチェの“超人”は、

「神なき時代の創造的主体」であり、

実存主義のいう「自分の生を自分で定義する存在」と重なります。

違い①:「生の方向性」― ニーチェは“超越”、実存主義は“受容”

ただし、違いはその出発点と目的にあります。

| 観点 | ニーチェ | 実存主義(サルトルなど) |

|---|---|---|

| 出発点 | 「神の死」=価値の崩壊 | 「人間の自由」=意味の空白 |

| 目指すもの | 価値の創造・超越(Übermensch) | 意味の発見・受容(Existence) |

| 生の態度 | 強く、創造的に生を肯定する | 不安や不条理を受け入れて生きる |

ニーチェは「苦しみさえも肯定し、永遠に繰り返してでも生きる強さ」を理想としました。

一方で、実存主義者(サルトルやカミュ)は「不安や無意味を抱えたまま、それでも生きる」ことを強調します。

つまり、

ニーチェ=“強い意志による創造”

実存主義=“自由と不安の受容”

方向性が少し異なるのです。

違い②:「神の不在」をどう捉えるか

ニーチェは「神の死」を宣言して、人間が神の代わりに価値を創造する時代を目指しました。

サルトルも「神は存在しない」と言いますが、その先の結論が違います。

- ニーチェ:「だからこそ人間が創造者となれ」(力への意志)

- サルトル:「だからこそ人間は自由と責任を背負う」(実存の自覚)

つまり、ニーチェは“価値の再創造”を求め、

サルトルは“価値の空白を受け止めて生きる”ことを説いたのです。

違い③:「感情のトーン」― ニーチェは肯定、実存主義は内省

| 観点 | ニーチェ | 実存主義 |

|---|---|---|

| トーン | 力強く、肯定的(生の賛歌) | 静かで、内省的(不安と自由) |

| キーワード | 超人・永劫回帰・力への意志 | 不安・責任・不条理・自由 |

| 理想の人間像 | 創造する人・運命を愛する人 | 自由を引き受ける人・誠実な人 |

ニーチェの哲学は「破壊と創造のエネルギー」に満ちており、

一種の芸術的・詩的な哲学です。

対して、実存主義はもっと内面的で心理学的なリアリズムを帯びています。

■まとめ

| 比較項目 | ニーチェの「超人」 | サルトルたちの「実存主義」 |

|---|---|---|

| 価値観 | 神なき時代に“新しい価値”を創る | 意味のない世界に“自分の意味”を見出す |

| 主体性 | 強さ・創造・超越 | 自覚・自由・責任 |

| 感情トーン | 高揚・肯定 | 不安・受容 |

| 哲学的方向 | 「超越の哲学」 | 「存在の哲学」 |

結論

「超人=自分で価値をつくる存在」という点で、ニーチェは実存主義の原型を提示しています。

ただし、

ニーチェは「強さによる創造」を重視し、

実存主義は「不安を引き受ける自由」を重視した、

――という違いがあります。

言い換えるなら、

ニーチェは“実存主義の起点”、

サルトルは“実存主義の完成”なのです。

実存主義とアイデンティティの関係|「自分は誰か」に悩む人へ

実存主義は、「生きるとは何か?」を問う哲学ですが、

心理学でいうアイデンティティ(自己同一性)のテーマと深くつながっています。

「私は何者なのか」「本当の自分とは?」という悩みは、

まさに実存主義的な問いそのものです。

ここでは、哲学と心理学の架け橋として、両者の関係をやさしく整理してみましょう。

サルトルの“自己創造”とアイデンティティ形成

サルトルは、「人間は自分をつくる存在」だと考えました。

つまり、“自分とは何か”は与えられるものではなく、選択と行動によって形成されるということです。

彼の言葉「実存は本質に先立つ」は、

「あなたは“何者であるか”ではなく、“何を選ぶか”で決まる」

という意味です。

たとえば、「自分は内向的だから挑戦できない」と思うのは“固定された本質”に縛られている状態。

実存主義では、“どうありたいか”を選ぶ自由を認め、それを行動で形にしていくことが「自己創造」だと考えます。

この考え方は、心理学でいうアイデンティティ形成(自分の価値観・生き方・信念を確立するプロセス)とほぼ重なります。

エリクソン理論との接点:「自由」と「不安」は同じ課題

心理学者エリク・エリクソンは、人間の発達段階の中で「同一性 vs 同一性の拡散」という課題を提唱しました。

これは、「自分は何者か」を模索する青年期のテーマです。

実存主義的に見れば、

「自由に生きたい」=「どう生きるかを自分で決める」ことであり、

同時にそれは「決める不安」とも直面することを意味します。

サルトルが言うように、

「人間は自由の刑に処せられている」

つまり、自由とは「なんでもできる権利」ではなく、

“自分で選ばなければならない責任”でもあるのです。

この「自由と不安の両立」こそ、実存主義とアイデンティティ理論の交差点です。

実存危機とアイデンティティ危機の共通点

「自分が何をしたいのか分からない」

「他人の期待に合わせて生きてきたけど、本当の自分が見えない」

――このような感情は、心理学ではアイデンティティ危機と呼ばれます。

実存主義では、それを実存の危機(existential crisis)と呼びます。

どちらも、

「自分の生の意味や方向性を見失う瞬間」

という点で共通しています。

しかし、実存主義はこの“危機”を否定的に見ません。

むしろ、本当の自分を見つけるチャンスだと考えます。

キルケゴールも「絶望は自己発見の入口である」と語っています。

つまり、「自分が分からない」という不安は、

“自分らしい生”を見つけようとしている証拠なのです。

ハイデガーの「本来的自己」:他人に流されない生き方とは?

ハイデガーは、人間が「世間的自己(Das Man)」として生きているとき、

他人の価値観や常識に流されていると指摘しました。

たとえば、

- 「みんながそうしてるから自分もそうする」

- 「親や上司が言うからそう生きる」

――これは“本来的な自分”ではなく、“他人に操作された自分”です。

彼は、「死を意識すること」で初めて本来的自己(eigentliches Selbst)に目覚めると説きました。

死を避けずに見つめることで、

「自分はどう生きたいか」

という根本的な問いに向き合えるからです。

この考えは現代の心理学にも通じており、

「他人軸ではなく自分軸で生きる」という言葉は、まさに実存主義的な生き方の表現です。

💡まとめ

実存主義とアイデンティティ理論は、同じ問題を別の言語で語っています。

| 観点 | 実存主義 | アイデンティティ理論 |

|---|---|---|

| 問い | 「私はどう生きるか?」 | 「私は誰か?」 |

| 中心テーマ | 自由・責任・選択・意味 | 一貫性・自己決定・価値観 |

| 危機 | 実存の危機 | アイデンティティ危機 |

| 成長の方向 | 自分の生を自分で選ぶ | 自分の価値観を確立する |

つまり、“自分の生を生きる”とは、“自分を定義し直すこと”でもあるのです。

現代社会における実存主義|意味の喪失と「自分で決める」勇気

現代は、かつてないほど自由な時代です。

しかしその一方で、多くの人が「何をしたいか分からない」「生きる意味が見えない」と感じています。

それはまさに、実存主義が警告していた“意味の喪失”の時代です。

ここでは、SNSやAIの時代において、なぜ実存主義が再び注目されているのかを見ていきましょう。

SNS時代の“他人化した生”:評価に支配される生き方

SNSでは、誰もが他人の人生を覗き見し、比較し、評価し合っています。

その結果、私たちは「他人の視線の中で自分を生きる」ようになりました。

- 「いいね」の数で価値を測る

- 「フォロワー数」で自分の存在意義を感じる

- 「他人の成功例」を見て焦る

――これらは、サルトルが指摘した「他者のまなざし(le regard d’autrui)」そのものです。

彼は、人間は他者の視線を通して“モノ化”されると警告しました。

つまり、自分を「評価される存在」としてしか感じられなくなるのです。

実存主義の視点から見れば、

「他人の目ではなく、自分の選択で自分を定義する」

ことが、現代の自由を取り戻す第一歩です。

現代の“虚無感”とニヒリズムの再来

情報があふれ、価値観が多様化した現代では、

「正しい生き方」が見えにくくなっています。

かつての社会には、宗教・国家・家族といった“意味の支柱”がありました。

しかしそれらが崩れた今、人々は「何を信じて生きればいいのか」という実存的空白(existential vacuum)に陥っています。

心理学者フランクルは、この状態を「意味の喪失」と呼び、

現代人の無気力やうつの背景にあると指摘しました。

「快楽でも成功でも満たされない空虚」

それは“何のために生きるのか”を見失ったときに訪れる心の無重力状態です。

実存主義が提案する答えはシンプルです。

「意味は与えられるものではなく、見出すものである」

「自由」と「孤独」をどう折り合うか

自由とは、同時に孤独を引き受けることでもあります。

サルトルやハイデガーは、人間の根底には「実存的不安」があると語りました。

それは、

- 何を選んでも正解がない不安

- 誰も代わりに決めてくれない不安

- 自分の生の責任を背負う不安

――つまり、「自分で生きる」と決めた瞬間に生まれる孤独です。

しかし、この不安こそが本当の自由の証。

誰かに決められた人生ではなく、

「自分で考え、選び、失敗も引き受ける」ことが、実存的に生きるということです。

💡まとめ

| 現代の課題 | 実存主義からの視点 |

|---|---|

| SNSの比較・承認欲求 | 他人ではなく自分の選択で生きる |

| 意味の喪失・虚無感 | 意味は“見出すもの” |

| 自由と孤独の葛藤 | 不安を自由の証として受け入れる |

実存主義から学ぶ“自分の生を生きる”方法|自由と不安を受け入れる

実存主義は、難しい哲学のように見えて、

実は「どう生きればいいか」に悩む人にこそ役立つ“人生の使い方マニュアル”です。

ここでは、サルトルやキルケゴールたちの思想を、

日常に落とし込んで実践できる形で紹介します。

自由とは「自分の選択に責任を持つこと」

サルトルが言う自由とは、

「自分の選択に責任を持つこと」

を意味します。

たとえば、

- 嫌な仕事を辞めるのも自由

- でも、生活をどうするかも自分で決める責任がある

- 人間関係を断つ自由もある

- でも、その結果の孤独も自分で引き受ける

――これが、サルトルのいう「責任ある自由」です。

つまり、本当の自由とは、

「他人のせいにしない生き方」。

それは同時に、最も勇気のいる生き方でもあります。

不安は“自由の証”である

自由には常に不安がつきまといます。

サルトルはそれを「自由の不安」と呼び、人は自分で決めるからこそ恐れを感じると説きました。

私たちは、何かを選ぶたびに

「これでいいのだろうか?」

と不安になります。

しかし、実存主義ではその不安を生きている証拠として受け入れます。

なぜなら、不安を感じるということは、

「自分が選択の主体である」

ことを意味するからです。

もし完全に安心していたら、それは他人の価値観に従って生きているだけかもしれません。

不安は、あなたが「自分で決めている」証。

だからこそ、不安を避けるのではなく、抱えたまま一歩進むことが実存的な生き方なのです。

「他人の価値観ではなく、自分の意味で生きる」

現代では、SNSやメディアが「こうあるべき人生像」を大量に提示しています。

しかし、それらに合わせて生きるほど、人は自分の意味を見失っていきます。

実存主義が教えてくれるのは、

「人生の意味は、他人が与えるものではない」

ということ。

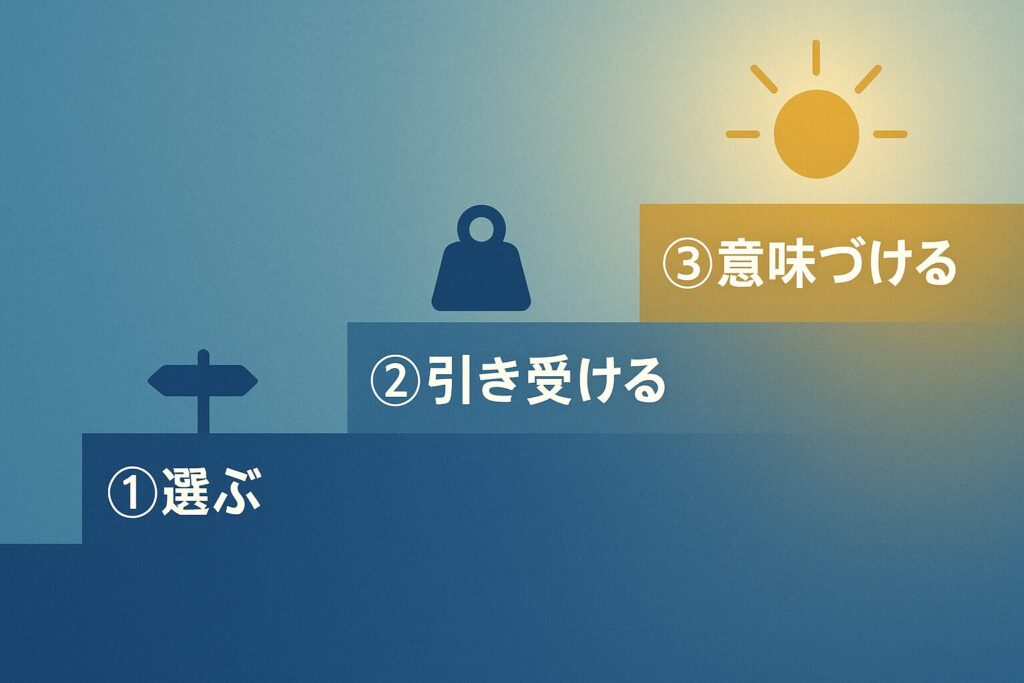

実存主義的ライフハック:選択・責任・意味の再構築

実存主義の思想を日常で活かすなら、次の3ステップが効果的です。

① 選択を自覚する

「やらされている」と感じる時も、実は“選んでいる”。

その事実を意識するだけで、主体性が戻ってきます。

② 責任を引き受ける

「誰のせいでもない」と考えると、次に取るべき行動が明確になります。

責任は重さではなく、“自由の証拠”です。

③ 意味をつくる

どんな状況でも、「何のためにやるのか?」を自分で定義する。

フランクルが言うように、意味は状況の中にではなく、自分の態度の中にあるのです。

💡まとめ

| ステップ | 内容 | 実存主義的メッセージ |

|---|---|---|

| ① 選ぶ | 自分の生を“自分で決める” | 「誰かの人生ではなく、自分の人生を」 |

| ② 引き受ける | 結果や不安も含めて受け止める | 「不安は自由の代償」 |

| ③ 意味づける | どんな状況にも意味を見出す | 「意味は自分の態度で決まる」 |

自由とは、完璧に安心して生きることではありません。

不安や迷いを抱えながらも、選び続けること。

その繰り返しの中でこそ、人は“自分の生”を生きるのです。

まとめ|実存主義が教える「意味のある生き方」とは

ここまで見てきたように、実存主義は「どう生きるかを自分で決める」ための実践的な思考法です。

この章では、記事全体の要点を整理しながら、

現代を生きる私たちが実存主義から学べるエッセンスをまとめます。

人間は“完成された存在”ではなく、“なり続ける存在”

サルトルが言うように、

「実存は本質に先立つ」

――人間は“こうあるべき”という完成形を持たず、常に変化し、成長し続ける存在です。

だからこそ、

- 失敗しても、それが「自分をつくる一部」になる

- 間違っても、選び直せる自由がある

- 過去の自分を否定せず、いまから意味を作り直せる

実存主義は、「変わっていい」「未完成でいい」という人間観の哲学です。

それは、完璧主義や比較の中で苦しむ現代人に、“成長しながら生きていい”という許可を与えてくれます。

自分を定義するのは社会ではなく、自分の選択

社会はいつも「成功」「常識」「正解」を押しつけてきます。

しかし、実存主義の視点では、

「社会の基準は、あなたの人生の意味を決められない」

自分を定義するのは、肩書きでも評価でもなく、自分の選択です。

たとえば、

- 安定を選ぶことも挑戦を選ぶことも、どちらも「自分の生き方」

- 他人の期待を裏切ることはあっても、「自分を裏切らない選択」をする

それが、実存主義的に「他人の価値観ではなく、自分の選択と責任で生きる」ということです。

ハイデガーの言葉を借りれば、

「世間的な生ではなく、“本来的な生”を生きよ」

つまり、「他人の人生」ではなく、「自分の人生を生きる」こと。

それがすべての出発点です。

不安や孤独を受け入れることが、強く生きる第一歩

実存主義の哲学者たちは、みな「不安」「孤独」「死」という避けたいテーマを直視しました。

それは悲観ではなく、むしろ人間の可能性を信じる姿勢でもあります。

不安があるのは、自由がある証。

孤独を感じるのは、他人ではなく自分として生きている証。

キルケゴールもフランクルも、「絶望の中から意味を見出せる」と語っています。

つまり、避けるのではなく、受け入れることで強くなれる。

最後に

実存主義は、答えを与える哲学ではなく、

「問い続ける勇気」を与える哲学です。

「何のために生きるのか?」

「自分はどう生きたいのか?」

この問いを、他人や社会に預けずに、

自分の言葉で少しずつ形にしていく――

その過程こそが、「自分の生を生きる」ということ。

だからこそ――

どんな生き方をするかは、いつでも自分で選び直せるのです。

💡まとめ:実存主義の核心3ポイント

| テーマ | 内容 | キーワード |

|---|---|---|

| 自由 | 他人に決められずに自分で選ぶ | 自己決定・責任 |

| 不安 | 自由の証として受け入れる | 実存的不安・勇気 |

| 意味 | 人生の意味は見出すもの | 態度・意味づけ・自己創造 |