「考えてばかりで疲れる」――そんなとき、あなたの中では“考えることで感情から逃げる”という心理が働いているかもしれません。

頭ではわかっていても、悲しみや不安を感じるのが怖くて、つい分析しすぎたり、現実逃避をしてしまう。

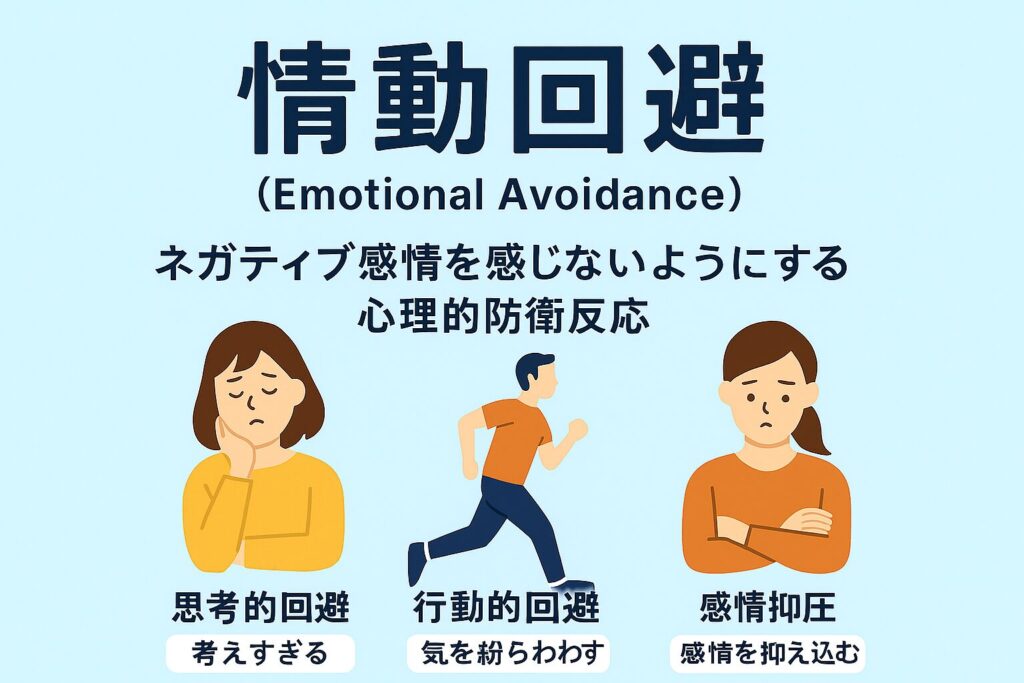

この記事では、心理学でいう情動回避(Emotional Avoidance)の仕組みを解説します。

主に、

- 別の行動をして感情を回避するパターン

- 考えることで感情を回避するパターン

- 感情を抑圧するパターン

この3つのパターンをご紹介します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

情動回避とは?

情動回避(Emotional Avoidance)とは、

不安・怒り・悲しみなどの「ネガティブな感情」を感じないようにする心理的防衛反応です。

情動回避の基本定義

情動回避とは、心理学で「ネガティブ感情を避ける傾向」を指す用語です。

その目的はシンプルで、

「つらい気持ちを感じたくない」「苦しみを回避したい」

という短期的な心の安定を守るため。

ただし、その結果――

感情が「処理されずに残る」ため、長期的にはストレス・不安・無気力・うつなどの原因にもなります。

具体的な例

情動回避は、感情を感じないための無意識の工夫として、

いろいろな形で現れます。

①行動による回避

- 忙しくして気を紛らわせる

- お酒・SNS・仕事などに没頭して感情を遠ざける

②思考による回避(=認知的回避)

- 「どうすればうまくいくか」「なぜこうなったのか」と考え続けることで、悲しみや不安を感じないようにする

→ 一見「分析的」だけど、実は感じないための思考ループ

③感情抑圧

- 「平気なふりをする」

- 「泣かない」「怒らない」を美徳と感じる

いずれも共通しているのは、

感情を“感じる”代わりに、“避ける・鈍らせる・置き換える”という反応。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 定義 | ネガティブ感情を感じないようにする心理的防衛反応 |

| 目的 | 苦痛の回避・一時的な安心の維持 |

| 代表的な形 | 思考的回避・行動的回避・感情抑圧 |

| 問題点 | 感情が処理されず、慢性ストレスや共感力低下を招く |

①情動回避と現実逃避の関係

「情動回避」と「現実逃避」は似ていますが、焦点と目的が違います。

わかりやすく言うと――

①情動回避=“感情”から逃げる

②現実逃避=“状況”から逃げる

です。

しかし実際には、両者はしばしば連動して働くことがあります。

①情動回避(Emotional Avoidance)とは

先ほどの通り、情動回避は「不安・悲しみ・怒りなどのネガティブ感情を感じないようにする心理」。

つまり、内面の不快感情から逃げることに焦点があります。

例:

- 不安を感じたくない → 考えすぎて理屈で安心しようとする(思考的回避)

- 怒りを感じたくない → いい人を演じて抑える(感情抑圧)

- 悲しみを感じたくない → 忙しくして感じないようにする(行動的回避)

👉 目的は「感情から逃げること」です。

②現実逃避(Reality Avoidance / Escape from Reality)とは

一方、現実逃避は「現実の問題・責任・課題を直視しないようにする心理」。

つまり、外の現実(状況)から逃げることに焦点があります。

例:

- 仕事の失敗を認めたくない → SNSやゲームに没頭

- 恋愛がうまくいかない → 空想の恋愛や創作世界に逃げ込む

- 将来が不安 → 「今さえ楽しければいい」と考えて先送り

👉 目的は「状況から逃げること」です。

両者の関係:現実逃避は「情動回避の結果」として起こる

実はこの2つは、順番でつながっていることが多いです。

- ネガティブな感情を感じたくない(情動回避)

- 感情を避けるために、現実から目をそらす(現実逃避)

たとえば:

「将来が不安(=不安という情動)」を感じたくない →

→ SNSやYouTubeに没頭(=現実逃避)

つまり、現実逃避は“情動回避の手段”として使われているケースが多いんです。

まとめ

| 比較項目 | 情動回避 | 現実逃避 |

|---|---|---|

| 逃げる対象 | 内面の感情 | 外の現実(状況・課題) |

| 主な目的 | 不安・悲しみなどを感じない | 問題や責任を直視しない |

| 形 | 思考的回避、感情抑圧、依存など | 空想、娯楽、先送りなど |

| 関係 | 現実逃避を引き起こす原因になりやすい | 情動回避の結果として起こることが多い |

例で見るとわかりやすい

| 状況 | 内面(情動回避) | 行動(現実逃避) |

|---|---|---|

| 仕事で怒られた | 恥ずかしさ・無力感を感じたくない | お酒を飲んで気を紛らわす |

| 恋人にフラれた | 悲しみを感じたくない | ゲームに逃げる |

| 将来が不安 | 不安を直視したくない | 「考えないようにする」or「別の世界に没頭」 |

悪循環になることがある

短期的には「楽になる」けれど、

- 感情を感じない → 問題の本質に気づけない

- 現実から逃げる → 状況がさらに悪化する

この2つが連動して、「感情も現実も避け続けるループ」に陥ることがあります。

ただし、「現実逃避=悪」ではない

心理学的にも、私たちは強い感情(不安・怒り・悲しみなど)に直面すると、

心が“オーバーヒートを防ぐために現実逃避する”ことがあります。

これは、脳の安全装置のようなもの。

つまり「逃げる」は“使い方次第”

| タイプ | 目的 | 例 | 結果 |

|---|---|---|---|

| 一時的な回避(セルフケア) | 感情を整える | 深呼吸・娯楽・自然散歩 | 回復・安心 |

| 慢性的な回避(防衛) | 感じないようにする | ネットサーフィン・過度の飲酒 | 鈍麻・ストレス |

②「考えれば安心できる」と思い込む“思考依存”の落とし穴

感情を感じないようにする一つの方法が、「考えることで避ける」というものです。

たとえば、悲しいときに

「なぜこうなったのか」

「自分が悪かったのでは?」

「次はどうすれば失敗しない?」

と、頭の中で分析や反省を始める。

一見「前向きに考えている」ようですが、実際にはこれは“考えることで感情を回避”している状態です。

心の中ではこんなメカニズムが起きています

- 扁桃体が「不安・悲しみ」などを感知

- 前頭前野が「考えて整理すれば安心できる」と作動

- 思考モードに入ることで、一時的に感情が鈍る

- しかし感情は処理されず、後で再燃する

つまり、

「問題を整理して前向きに考えているように見えるけど、

実際は“感じることを避けるために考えている”」

という状態です。

その結果、心が落ち着くどころか、

・考えても解決しないのに止まらない

・頭が疲れて眠れない

・同じ悩みを繰り返す

という「思考のループ」に陥いることがあります。

ボルコベック「心配の認知的回避理論」との関係

アメリカの心理学者トーマス・ボルコベックは、「心配の認知的回避理論(Cognitive Avoidance Theory)」で不安を回避するために心配するという考え方を提唱しました。

この理論によると、人は不安を感じたくないときに「心配」や「反省」などの思考を使って感情を回避するとされています。

たとえば──

「失敗したらどうしよう」と考えている間は、

“実際の恐怖”を感じなくて済む。

つまり、「考えているあいだは安心できる」ように錯覚するのです。

この「認知的回避理論」を不安だけでなく、怒り・悲しみ・罪悪感などの感情全般に拡張した概念といえます。

思考による防衛は、一見理性的に見えても、感情処理を後回しにしてしまうのです。

思考で感情を“上書き”する仕組み:言葉が感情を鈍らせる理由

脳の中では、言語を使う領域(前頭前野)と、感情を司る領域(扁桃体など)が同時に働いています。

しかし、言葉で状況を説明したり分析したりすると、脳は「理性モード」に切り替わり、感情領域の活動を抑える傾向があります。

そのため、

- 「悲しいけど、しょうがない」と考える

- 「怒っても意味ない」と言い聞かせる

こうした思考によって、一時的に感情の波が小さくなるのです。

しかしこれは、感情が消えたわけではなく、“感じないように麻痺させている”だけ。

後になって、別の場面で強い怒りや悲しみとして噴き出すこともあります。

考えすぎてしまう人の脳の仕組み|扁桃体と前頭前野の関係

「つい考えすぎてしまう」「頭が止まらない」という人は脳の構造と働きのバランスが深く関係しています。

ここでは、感情を避けようとするときに、脳の中でどんなことが起きているのかをやさしく解説します。

扁桃体が「危険」を感じ、前頭前野が過剰に分析する

私たちの脳の中には、扁桃体(へんとうたい)と呼ばれる“危険センサー”があります。

この扁桃体は、感情、特に「恐怖」や「不安」といった生存に関わるシグナルを最優先で処理します。

一方で、理性や思考を司るのが前頭前野。

この2つの領域は常に連携していますが、

不安を感じやすい人は、扁桃体が強く反応し、それを前頭前野が必死に制御しようとする傾向があります。

つまり──

扁桃体:「怖い!どうしよう!」

前頭前野:「大丈夫、原因を分析すれば安心できる!」

という“内部対話”が、頭の中で延々と繰り返されているのです。

“考えることで安全を確保しよう”とする防衛モード

この仕組みは、生き延びるためには合理的です。

たとえば昔、人間が森で危険を察知したとき、

「なぜ音がした?」「どこから来た?」「どう逃げる?」と考えるのは当然の反応でした。

ところが現代では、物理的な危険が少なくなっても、

脳は「失敗」「批判」「恥」といった社会的ストレスを同じ“脅威”として扱ってしまいます。

そのため、扁桃体が不安を感じるたびに、前頭前野が“考えることで安心しよう”とするのです。

これが、「考えすぎ=安全確保のための防衛行動」という仕組み。

しかし、実際には危険がないにもかかわらず思考が暴走し、

「感情を感じる前に、思考で押さえ込んでしまう」悪循環を生み出します。

③感情の抑圧とは?|“感じないふり”が心をすり減らす理由

感情の抑圧とは、本来感じている怒り・悲しみ・不安などの感情を意識的または無意識に押し込めることを指します。

「怒ってはいけない」「泣いたら負け」「弱みを見せたくない」といった考えが根底にあると、感情を感じた瞬間に“思考”で封じ込めようとします。

一見すると冷静で落ち着いて見えるため、周囲からは「大人っぽい」「強い人」と評価されることもあります。

しかし、心の中では感情エネルギーが処理されずに滞留し、次のような傾向が現れることがあります。

- 些細なことでイライラする・涙が出る

- 理由のない不安や虚無感に襲われる

- 身体の緊張や疲労感が抜けない

- 感情を感じること自体が怖くなる

抑圧が長期化すると、感情を感じる神経回路(扁桃体〜前頭前野の連携)が鈍くなり、「何を感じているか分からない」状態に陥ることもあります。

ネガティブ感情から逃げる心理への対策|5つの実践的アプローチ

ネガティブな感情を「感じないようにする」情動回避や現実逃避は、心を守る短期的な防衛としては有効です。

しかし、長期的には問題の先送りにつながることも多いため、ネガティブ感情に適切に対処することも大切です。

ここでは、心理学と神経科学の両面から有効とされる5つのアプローチをご紹介します。

① ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー)

ACTは「感情をコントロールする」のではなく、「感情を受け入れて行動する」療法です。

不安や悲しみを無理に消そうとせず、“それがあるまま動く”という姿勢を養います。

たとえば、「怖いけど一歩踏み出す」「不安なまま話す」といった行動へのコミットメントを通じて、心の柔軟性(心理的柔軟性)を高めます。

➡ 感情に飲まれず、「本当に大切なこと」に沿って生きられるようになるのが目的です。

② メタ認知療法(MCT)

メタ認知療法は、「考えすぎて抜け出せない」状態に効果的です。

思考の内容ではなく、「考え続けてしまうクセ(メタ認知信念)」に焦点を当てます。

「考えれば安心できる」「不安は止めてはいけない」といった思い込みを修正し、“考えなくても安全”という新しい信念を育てます。

➡ 「考える=防衛」というパターンを手放し、感情と健全に向き合うための訓練です。

③ 認知行動療法(CBT)

CBTは、不安や落ち込みの背景にある「自動思考(ネガティブな捉え方)」を明らかにし、それを現実的な考え方に置き換える方法です。

「失敗したら終わりだ」→「失敗しても学べる」といった具合に、思考と感情の連鎖を整理します。

➡ 感情を抑えるのではなく、「どう感じ、どう考えるか」を見直して、心の反応を柔らかくします。

④ マインドフルネス

マインドフルネスは、「今この瞬間」に注意を向け、感情や思考を評価せずに観察する練習です。

「不安をなくす」のではなく、「不安があることに気づく」ことを目的とします。

呼吸や身体感覚に意識を向けることで、脳の過剰な思考モードを鎮め、扁桃体の過活動を落ち着かせることが研究で確認されています。

➡ 「考えすぎる脳」をクールダウンさせ、感情との自然なつながりを取り戻す方法です。

⑤ ポリヴェーガル理論に基づく“安全を増やす”アプローチ

神経科学者スティーブン・ポージェスが提唱したポリヴェーガル理論(Polyvagal Theory)では、心の防衛反応を「自律神経の安全システム」として説明します。

不安や感情回避は、脳が「危険」と誤認して防衛モードに入っている状態。

まずは身体を通して安全を感じることが、感情を取り戻す第一歩になります。

主な実践方法:

- ゆっくりした呼吸・ハミング・ストレッチで迷走神経を刺激する

- 安心できる人との会話やアイコンタクトを増やす

- 静かな環境やリラックスできる音・香りで「安全の合図」を作る

➡ 感情を感じることは、「がんばること」ではなく「安全を回復すること」。

身体が安心を取り戻すことで、心も自然に“感じる力”を回復します。

補足:知性化と認知的回避の違い

「知性化(intellectualization)」と「認知的回避(cognitive avoidance)」は似ていますが、目的と意識レベルが異なるため、心理学的には別の概念として扱われます。

知性化(Intellectualization)

- 定義:防衛機制のひとつ。感情的な出来事を、あえて理屈・知識・理論で説明しようとすることで、感情を感じずに済ませようとする無意識的な反応。

- 目的:感情的苦痛から距離を取ること。

- 例:

- 「悲しいけど、これは成長のプロセスだから」と頭で納得させる。

- 「嫉妬しても仕方ない」と考えて終わらせる。

- 特徴:意識的ではなく無意識的な防衛。感情を「理性化」して抑える。

(適応的に機能する)パターンと(防衛的に機能する)パターン

| 区分 | 機能的な知性化 | 防衛的な知性化 |

|---|---|---|

| 感情との関係 | 感じたうえで整理する | 感じないように理屈で抑える |

| 目的 | 冷静に対処する・意味づける | 動揺を避ける・痛みから逃げる |

| 結果 | 安心・成長・自己理解 | 無感情・孤立・モヤモヤの蓄積 |

認知的回避(Cognitive Avoidance)

- 定義:不安や恐怖といったネガティブ感情を、思考(心配・分析・言語化)によって避けるメカニズム。ボルコヴェックの理論(心配の認知的回避理論)に基づく。

- 目的:感情を「感じないようにする」ための行動的・思考的戦略。

- 例:

- 「どうすれば最悪を防げるか?」と延々と考え続ける。

- 「考えておけば安心できる」と信じて思考ループに入る。

- 特徴:ある程度意識的・自覚的。感情を理屈で抑えようとする「習慣化した思考スタイル」。

🔍 違いまとめ

| 比較項目 | 知性化(Intellectualization) | 認知的回避(Cognitive Avoidance) |

|---|---|---|

| 目的 | 感情を制御・合理化する | 感情を感じないようにする |

| 手段 | 理屈・知識で説明する | 考え続ける・心配する |

| 意識レベル | 無意識的(防衛機制) | 半ば意識的(思考習慣) |

| 学術的背景 | フロイトの防衛機制 | ボルコヴェックの心配理論 |

| 結果 | 理屈で自分を納得させる | 不安が長期化する |

✅ 結論:

両者は目的(感情を避ける)が共通していますが、理屈化 vs 思考ループという違いがあります。

まとめ|情動回避のメカニズム

情動回避(Emotional Avoidance)は、「感情を感じないようにする脳の防衛反応」です。

その現れ方には、大きく分けて次の3種類があります。

① 行動による情動回避(Behavioral Avoidance)

感じたくない感情から距離を取るために、別の行動で気を紛らわせるタイプ。

例:

- 不安なときに、スマホ・SNS・仕事に没頭する

- 悲しいときに、飲酒や食べすぎでごまかす

- 怒りを感じたくなくて、「いい人」を演じる

短期的には安心できますが、根本の感情は処理されずに残るため、ストレスや無気力につながりやすくなります。

② 思考による情動回避(Cognitive Avoidance)

感情を直接感じないために、「考えることで回避」するタイプ。

例:

- 「なぜこうなったのか?」と分析し続ける

- 「どうすれば失敗を防げるか」と心配を繰り返す

- 「怒っても意味ない」と理屈で押さえ込む

これは、心理学でいう認知的回避(Cognitive Avoidance)にあたり、

脳が「考えることで安全を確保しよう」とする防衛反応です。

一時的には落ち着いても、感情が処理されないため、後から再び不安が戻ることがあります。

③ 感情の抑圧による回避(Emotional Suppression)

感情を「感じない」「表に出さない」ことで守ろうとするタイプ。

例:

- 「泣いたら負け」

- 「怒るのはよくない」

- 「平気なフリをしよう」

日本人に多いタイプで、「感情を我慢すること=大人・強さ」という文化的価値観が影響しています。

しかし、感情を押し込めると、身体的な不調(疲れ・緊張・無気力)や共感力の低下につながることもあります。

| タイプ | 回避の手段 | 一時的な効果 | 長期的な影響 |

|---|---|---|---|

| 行動による回避 | SNS・仕事・酒などで気を紛らわす | 気持ちがまぎれる | 問題の先送り・疲労感 |

| 思考による回避 | 考えすぎ・心配・分析で感情を遠ざける | 一時的な安心感 | 不安や反芻の慢性化 |

| 感情抑圧による回避 | 感情を我慢・無表情で封じ込める | 表面的な安定 | 感情の鈍麻・共感力低下 |