「考えすぎて疲れる」「頭の中で不安がぐるぐる回って眠れない」——そんなこと、ありませんか?

実は、“考えすぎ”はあなたの脳が不安を感じないように守ろうとする防衛反応でもあると言われています。

心理学ではこれを「心配の認知的回避理論(Cognitive Avoidance Theory of Worry)」呼び、

「考えることで感情を避ける」心の仕組みとして説明しています。

この記事では、

- なぜ私たちは考えすぎてしまうのか

- ボルコヴェックによる「認知的回避理論」とは何か

- 心配が不安を長引かせる脳のメカニズム

- そして“考えない勇気”を育てる実践法

をわかりやすく紹介します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

なぜ私たちは「考えすぎてしまう」のか?|心配の心理メカニズムを理解する

私たちは誰しも、「つい考えすぎて眠れなくなる」「不安を頭の中で何度もリピートしてしまう」といった経験があります。

しかしこの“考えすぎ”は、脳があなたを守ろうとして起こる心理的な防衛反応でもあると言われています。

心配は「不安を消すため」ではなく「感じないため」に起きている

心配とは、未来に起こるかもしれない“悪い出来事”を頭の中でシミュレーションし続ける思考です。

たとえば——

「もし失敗したらどうしよう」「あの人に嫌われたら…」

そんなふうに何度も考えてしまうとき、私たちは“不安を感じないように”頭でコントロールしようとしています。

不安という感情は、胸がドキドキする・手が汗ばむ・胃が重くなるなど、身体的にも強いストレスを伴います。

この不快感を避けようとして、脳は「考えることで落ち着こう」とするのです。

つまり、心配=不安を感じないための思考的な回避行動。

考えている間は、“感情を後回し”にできるからこそ、一時的に安心できるのです。

“考えすぎ”は脳の防衛反応

心理学的には、考えすぎ=防衛反応としての思考習慣と捉えます。

脳は危険を予測し、未来のリスクを減らすように進化してきました。

なので、人間は危険を素早く察知できる優秀なセンサーを持っています。

ただし、そのセンサーが過剰に働くと、

- まだ起きていない出来事を何度も想像する

- 小さな不安を大ごとに感じてしまう

- 「考えること=安全を守ること」と信じてしまう

という状態になります。

この反応は、脳が不安からあなたを守るための“自動防衛モード”。

つまり、「考えすぎる=脳が安全を確認し続けようとしている証拠」なのです。

未来の不安を「思考でコントロールしよう」とする仕組み

脳の仕組みとして、不安が生じるとまず扁桃体(へんとうたい)が反応し、「危険かもしれない」と警報を鳴らします。

その後、理性を司る前頭前野が働き、「大丈夫かどうか」を分析し始めます。

この時、扁桃体が過剰に活動し、前頭前野がその不安信号をうまく抑制できなくなると、

「どうすれば安全か」「何が起こるか」を頭の中で延々と考え続ける状態に陥ります。

つまり、“考えすぎ”とは、脳が「安全確認」を終えられずにループしている状態なのです。

① 通常の状態(健康な安全確認)

- 扁桃体が危険信号を発する(例:「ミスしたかも?」)

- 前頭前野がその信号を分析し、「大丈夫」「根拠がない」と理性的に抑制する

→ バランスが取れていて、不安は短時間で収まる

② 不安が強すぎる状態(心配・考えすぎ)

- 扁桃体の反応が強く長引く

- 前頭前野が「何が起こる?」「どうすれば安全?」と過剰に分析を繰り返す

- しかし、分析しても安心できないため、抑制よりも思考ループが優勢になる

→ “考えすぎ”状態が持続する

🔹つまり結論として:

前頭前野は、通常なら扁桃体を抑制するが、不安が強いと逆に“過剰な分析モード”に入ってしまう。

その結果、安心のために考えているはずが、むしろ不安を長引かせる——これが「考えすぎ」の脳メカニズムです。

💡まとめ:考えすぎは「感じないようにする脳の安全装置」

- 考えすぎ=不安を“感じないため”の一時的な防衛反応

- 心配している間は感情を後回しにできるが、根本解決にはならない

- 不安が悪いのではなく、「不安を感じないようにする習慣」が心を疲弊させる

心配の認知的回避理論とは?|ボルコヴェックが明らかにした“考えることで感情を避ける”仕組み

私たちは「心配性」と聞くと、つい「性格の問題」だと思いがちです。

しかし、心理学では心配は脳の“防衛システム”の一部として説明されています。

それを最も体系的に説明したのが、トーマス・ボルコヴェック(Thomas D. Borkovec)による

「心配の認知的回避理論(Cognitive Avoidance Theory of Worry)」です。

提唱者トーマス・ボルコヴェックと理論の背景

ボルコヴェック博士は不安障害の研究をした心理学者です。

彼は、全般性不安症(GAD)の患者が「何度も心配を繰り返す理由」を研究し、

「心配は“不安を感じないための思考”である」という発見に至りました。

当時、不安やストレスは「感じすぎること」が問題だとされていましたが、

ボルコヴェックは逆に、「感じなさすぎることが不安を長引かせる」と指摘しました。

「認知的回避」とは何か?感情を避けるための思考パターン

「認知的回避(cognitive avoidance)」とは、

“感じる”代わりに“考える”ことで不安や恐怖を避けようとする心の働きを指します。

たとえば、

- 「もし失敗したらどうしよう」

- 「嫌われないように言葉を選ばなきゃ」

といった思考を繰り返すと、心は不安を“分析”しているように見えます。

しかし実際は、「怖い」「悲しい」「不安だ」といった感情を感じるのが怖くて、思考に逃げているのです。

この状態を心理学では「認知的回避」と呼びます。

一時的には安心できますが、感情を処理する機会を失い、不安は心の奥に残ったままになります。

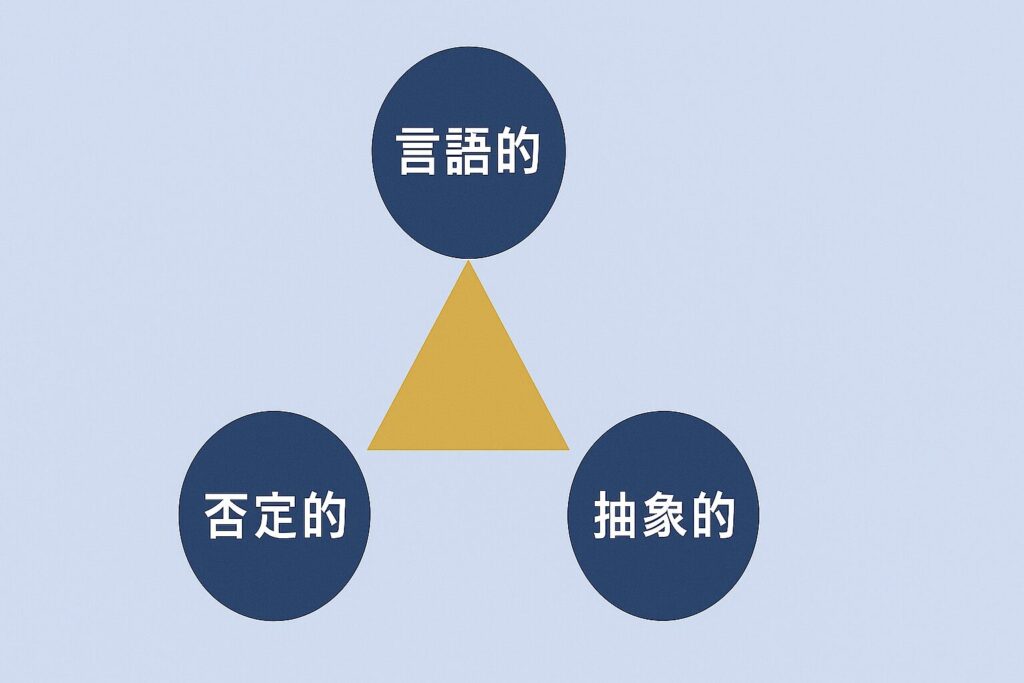

心配の3つの特徴:言語的・否定的・抽象的

ボルコヴェックらは、心配の特徴を次の3つに整理しました。

| 特徴 | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| ① 言語的 | イメージではなく「言葉」で考える(例:「どうしよう」「もし~なら」) | 感情が湧きにくい |

| ② 否定的 | ネガティブな未来を想定する | 不安を軽減した気分になれる |

| ③ 抽象的 | 具体的な行動ではなく、「~だったらどうしよう」と曖昧に考える | 感情を“ぼかす”ことができる |

つまり、心配とは「言葉でネガティブな未来を抽象的に考える」プロセス。

これにより、不安という感情を一時的に“感じないようにする”ことができるのです。

なぜ「言葉で考える」と感情を抑えられるのか(イメージとの比較)

研究では、

イメージ的な思考は感情を強く喚起するのに対し、

言葉による思考は感情を弱くすることが示されています。

たとえば、

- 「失敗した自分の姿をリアルに想像する」と強い恐怖を感じるが、

- 「失敗したらどうしよう」と言葉で考えると、感情が薄まる。

これが、心配が一時的に「落ち着きをもたらす」理由です。

しかしその裏で、感情処理が先送りになり、不安が蓄積していくという副作用があります。

💡まとめ:心配は「不安を感じないようにするための思考的回避」

- 心配は「感情を感じないようにするための防衛反応」

- 言葉で考えることで一時的に安心できるが、長期的には不安を温存する

- 心配が多い人ほど、実は「感情を避けるスキル」が高いともいえる

つまり、「考えすぎ」は欠点ではなく、脳が感情からあなたを守ろうとする努力の証なのです。

“感じないため”の防衛反応|心配が不安を長引かせる悪循環

「考えすぎて疲れる」「ずっと不安が頭から離れない」——。

このような状態は、実は脳の“感じない防衛反応”が長期化した結果です。

最初は自分を守るためだった“考える癖”が、やがて心を追い詰めていく。

ここでは、その悪循環の仕組みを心理学的に見ていきましょう。

感情を避けると、不安は「未処理」のまま残る

不安や恐怖といった感情は、本来は一時的なサインにすぎません。

「危険を知らせ、対処したら消える」——これが感情の自然なサイクルです。

ところが、心配によって感情を避けてしまうと、

感情は“処理されずに保存状態”のまま残ります。

- 「怖い」と感じる前に、考え始める

- 「悲しい」と感じる前に、分析してしまう

- 「どうしよう」と考えることで、感じる時間を減らす

その結果、感情は消えず、体内に蓄積していきます。

つまり、考えることで不安を抑えたつもりが、実は不安を延命させているのです。

「考えれば安心できる」という誤信(ポジティブメタ信念)

この悪循環を支えているのが、「ポジティブメタ認知信念」です。

これは「考えれば解決できる/心配すれば安心できる」という信念。

たとえば、

- 「考えないと不安になる」

- 「最悪のパターンを想定しておけば安心」

- 「心配していれば準備ができる」

こうした考えは、一見合理的に見えます。

しかし実際には、“考え”が安心を生むのではなく、“安心できない自分”を増幅させてしまうこともあるのです。

心配による安心感は、「一時的な鎮痛剤」のようなもの。

根本の痛みを癒すのではなく、感じる力を鈍らせてしまうのです。

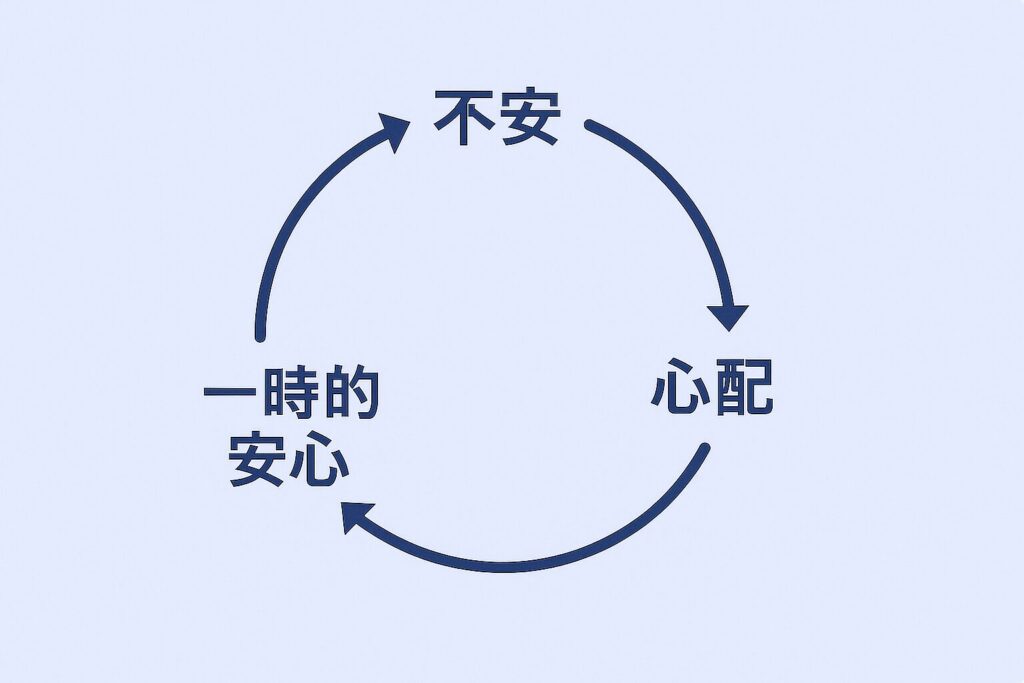

短期的な安心と引き換えに、長期的な疲労と慢性不安が生まれる

「考えれば安心できる」という信念が働くと、脳は次のループに入ります。

- 不安を感じる

- それを感じないように考える(心配する)

- 一時的に安心する

- 根本は解決せず、再び不安が浮かぶ

このサイクルを何度も繰り返すうちに、

脳は「考える=安心」「感じる=危険」と学習します。

結果として、

- 常に頭がフル回転

- 身体が休まらず、慢性的に緊張

- 夜になっても脳が“考え続ける”

このように、短期的な安心の代償として長期的な疲労と慢性不安が続いてしまうのです。

「心配が止まらない人」に共通する脳の働き(扁桃体と前頭前野)

心配が止まらない人の脳では、扁桃体(恐怖・不安の中枢)と

前頭前野(思考・分析の中枢)が、互いに過剰に連携していることがわかっています。

- 扁桃体が「危険かも」と反応する

- 前頭前野が「どうすれば安全か」を考え始める

- その思考が止まらず、扁桃体が再び刺激される

このように、“不安→思考→不安”というループが形成されます。

本来なら前頭前野は扁桃体の過剰反応を抑える役割を持ちますが、

心配性の人ではその抑制がうまく働かず、逆に“考えるほど不安になる”悪循環に陥るのです。

💡まとめ:心配は「感じないようにする」防衛が行きすぎた状態

- 感情を避けると、不安は処理されずに蓄積する

- 「考えれば安心できる」という信念が心配を強化する

- 短期的な安心が、長期的な慢性不安をつくる

- 脳内では扁桃体と前頭前野がループし、休まらなくなる

心配とは、“感じないため”の防衛が行きすぎた結果。

つまり、「感じる勇気」を取り戻すことが、心を回復させる第一歩なのです。

関連理論で理解を深める|コントラスト回避モデルとの違い

「心配の認知的回避理論」は、“不安を感じないために考える”という心の防衛を説明しました。

しかしその後の研究では、心配にはもう一つの目的があることがわかってきました。

それが「コントラスト回避モデル(Contrast Avoidance Model)」です。

この理論は、「ネガティブな気分の“落差(コントラスト)”を避けるために、あえて不安な状態を保とうとする」心理を説明します。

心配は「感情のショック(コントラスト)」を避ける戦略でもある

このモデルを提唱したのは、Newman & Llera(2011)です。

彼らは、認知的回避理論の限界に注目しました。

たとえば、

「ずっと心配しているのに、いざトラブルが起きてもあまり動揺しない」

という人がいます。

これは、「心配することで、ショックを軽減している」状態です。

つまり、心配とは——

ネガティブな出来事が起きた時の“気分の落差”を最小限に抑えるための予防行動

この考え方が、コントラスト回避モデルの核心です。

常にネガティブでいようとする心理:気分の落差を恐れる脳

不安症の人は、「気分が良くなること」さえ怖い傾向があります。

なぜなら、

- 「良い気分のあとに悪いことが起きると余計につらい」

- 「安心している時に悪いニュースが来るのが一番怖い」

と感じるからです。

そのため、脳は次のように行動します。

| 状態 | 脳の反応 | 結果 |

|---|---|---|

| 安心・リラックス | 「このままだとショックを受けるかも」 | わざと不安な思考を始める |

| 不安・緊張 | 「この状態なら悪いことが起きても耐えられる」 | 不安を維持しようとする |

つまり、心配は「落差の痛み」から自分を守る行動なのです。

これは「常に最悪を想定しておけば、傷つかずに済む」という信念にも通じます。

「最悪を想定しておけば傷つかない」という思考の罠

「悪いことが起きてもショックを受けないように、心の準備をしておこう」

——誰もが一度はこう考えたことがあるでしょう。

しかし、この“予防的な不安”が続くと、

- 常に最悪のシナリオを考える

- 小さな出来事でも脳が過剰に反応

- 不安がデフォルト(標準状態)になる

という状態に陥ります。

これはまさに「不安を感じないために不安でいる」という逆説です。

結果として、

- 未来への想像が現実よりも苦しい

- 安心しても「どうせすぐ不安になる」と感じる

- 感情の起伏がなくなり、嬉しいことがあっても心が動かなくなる。

こうして、「傷つかないようにしていたはずが、常に疲れている」状態になります。

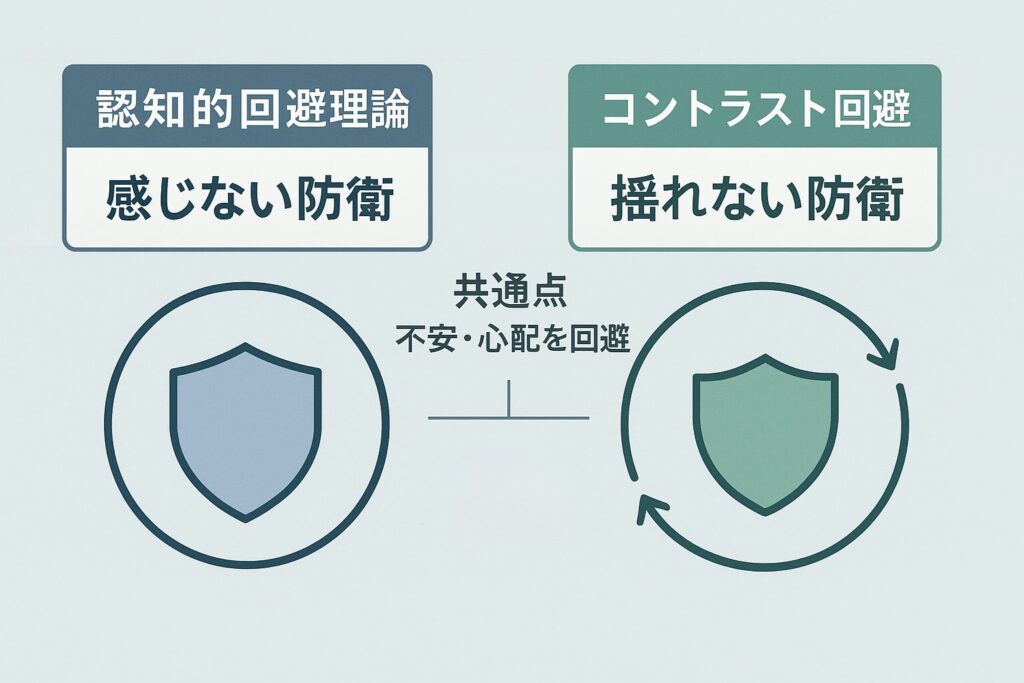

認知的回避理論とコントラスト回避モデルの共通点と違い

両理論は似ていますが、焦点が異なります。

以下の表で整理してみましょう。

| 比較項目 | 認知的回避理論 | コントラスト回避モデル |

|---|---|---|

| 主な目的 | 不安や感情を感じないように避ける | ネガティブな気分への急激な変化を避ける |

| 方法 | 言語的な思考で感情を抑える | ネガティブな状態を維持して落差を防ぐ |

| 効果 | 一時的に安心できる | ショックを避けられる |

| 問題点 | 感情が処理されず残る | 不安がデフォルト化し慢性化する |

| 対応策 | 感情を感じる練習(情動曝露など) | ポジティブな感情を安全に経験する訓練 |

このように、

- 認知的回避理論:感情そのものを避ける(“感じない”防衛)

- コントラスト回避モデル:感情の変化を避ける(“揺れない”防衛)

という違いがあります。

両方に共通するのは、どちらも「不安から自分を守るための戦略」だということです。

💡まとめ:不安を避けようとするほど、不安に支配される

- 認知的回避=不安を感じないように考える

- コントラスト回避=気分の落差を避けるために不安でいる

- どちらも短期的には安心をもたらすが、長期的には慢性不安を強化する

つまり、不安を「敵」として避けるのではなく、

「不安を感じても大丈夫」と思える練習こそが、回復への第一歩です。

心配をやめるためにできること|“考えない勇気”を育てる心理トレーニング

ここまで見てきたように、心配とは「感じないための防衛反応」であり、「気分の落差を避けるための戦略」でもあります。

つまり、心配をやめるとは、「感じることを許す」練習を始めることです。

ここからは、認知的回避の悪循環を断ち切るための心理トレーニングを紹介します。

不安を「感じる練習」:情動曝露とマインドフルネス

心配を減らすための第一歩は、「不安を感じても大丈夫」と体験的に知ることです。

その代表的な方法が、情動曝露(emotional exposure)とマインドフルネスです。

🔹 情動曝露とは

あえて避けてきた感情(不安・恐怖・悲しみなど)を、少しずつ安全な環境で感じる練習です。

たとえば、

- 「不安な場面をイメージして、体の反応を観察する」

- 「考えずに、感情だけを感じてみる」

最初はつらく感じますが、何度も経験するうちに脳がこう学習します:

「不安を感じても、実際には大丈夫だった」

これが、回避の自動反応を解除する鍵になります。

🔹 マインドフルネスとは

マインドフルネスは、「今この瞬間」に注意を戻す訓練です。

過去や未来への“心配の渦”から抜け出し、「感じること」を評価せずに受け入れる姿勢を育てます。

たとえば、

- 呼吸の感覚に意識を向ける

- 不安を「不安だ」とただラベリングする

こうした練習を続けると、「考える前に感じる」回路が少しずつ戻ってきます。

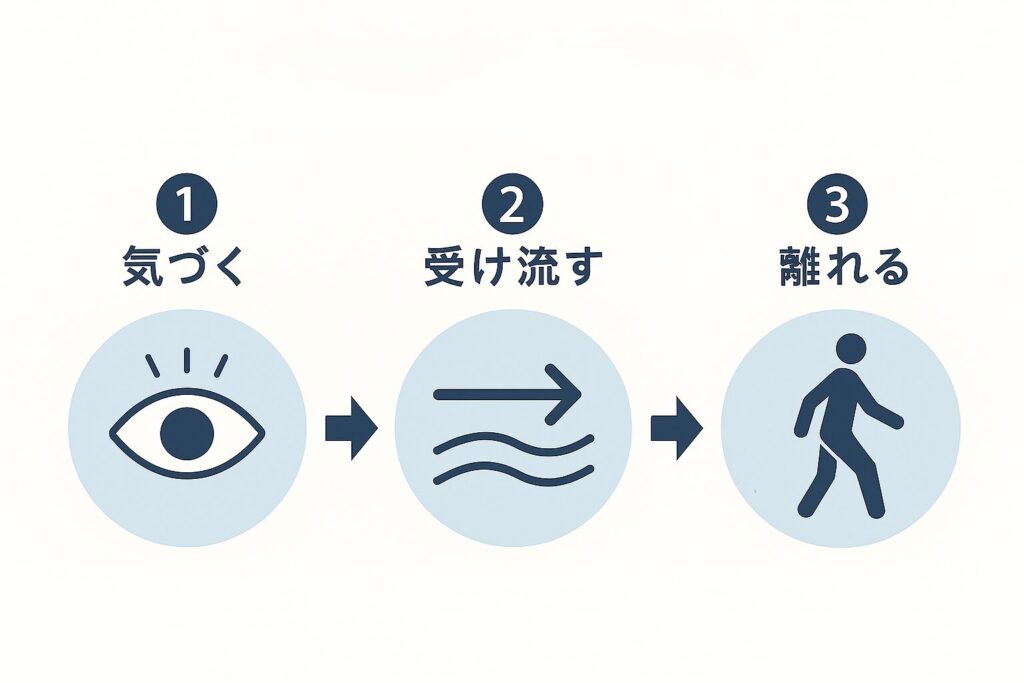

「考えすぎ」を減らす3つのステップ(気づく・書き出す・離れる)

考えすぎをやめようとしても、すぐに止めるのは難しいものです。

そこで効果的なのが、段階的に“思考を客観視する”3ステップ法です。

ステップ① 気づく:今、考えすぎていることを認識する

「また考えてるな」と気づくだけで、思考と自分を切り離す第一歩になります。

例:「私は今、“どうしよう”を繰り返している」

ステップ② 受け流す:思考を深追いせずに手放す

心配は頭の中でつかまえようとすると、かえって膨らみます。

「また考えてるな」と気づいたら、あえて立ち止まらずに受け流す練習をしてみましょう。

たとえば、川の流れに葉っぱを浮かべるように、浮かんだ思考を「流していく」イメージです。

🚶ステップ③ 離れる:行動・感覚に注意を戻す

考えても解決しないときは、「五感」に戻るのが効果的です。

深呼吸、ストレッチ、音楽、散歩など、身体感覚を通して思考をリセットします。

これらのステップを繰り返すことで、「考える前に気づける脳」が育ちます。

“安心をつくる行動”にシフトする:感情→行動の流れを変える

多くの人は「安心したら行動できる」と考えますが、実際は逆です。

行動することで安心が生まれるのです。

たとえば、

- 「不安だから準備する」ではなく「準備したから不安が減る」

- 「考えてから動く」ではなく「動くことで考えすぎが減る」

行動が「安全」を脳に証明することで、扁桃体の過活動が鎮まり、心配が減ります。

つまり、“安心は結果であり、原因ではない”ということです。

治療・カウンセリングで使われる方法(ACT・メタ認知療法など)

臨床心理学では、心配の認知的回避を改善するために次のような方法が使われています。

| アプローチ | 概要 | 目的 |

|---|---|---|

| ACT(アクセプタンス&コミットメント・セラピー) | 「不安を受け入れながら、自分の価値に沿って行動する」療法 | 回避を減らし、行動を再開する |

| メタ認知療法(MCT) | 「考えすぎをどう評価しているか」に注目し、思考との距離を取る | 「考えれば安心できる」という誤信を修正する |

| マインドフルネス認知療法(MBCT) | 瞑想と認知療法を組み合わせ、不安や反芻への気づきを高める | 思考と感情の分離を促す |

これらの方法はいずれも、「考えすぎを止めるのではなく、“考えを観察する”」ことを目的にしています。

思考を敵にせず、「あ、今考えてるな」と気づける力が、回復の核心です。

💡まとめ:“考えない勇気”は「感じる練習」から始まる

- 心配をやめる=不安を感じることを許すプロセス

- 思考を止めようとせず、「気づく・受け流す・離れる」で客観視

- 安心は“行動”から生まれる

- ACTやMCTは「考えすぎの誤信」を修正する効果的な方法

“考えない勇気”とは、不安を敵にせず、共にいられる強さのこと。

心配をなくそうとするのではなく、「心配とどう付き合うか」を学ぶことが、本当の安心への道なのです。

まとめ|“考えすぎる自分”は壊れていない、守ろうとしているだけ

本記事で紹介したように、心配や考えすぎは“防衛反応”。

つまり、それは心があなたを“守ろうとしている”証拠です。

心配は「感じないための自己防衛」

認知回避理論では、心配とは、感情を感じすぎて壊れないようにするための防衛システムだと言われています。

私たちの脳は、危険を予測し、不安を回避するようにできています。

だから「考えすぎてしまう」のは、生存本能の延長なのです。

たとえば——

- 不安を感じる前に考え込む

- 感情を抑えるために分析を始める

- 未来を予測して最悪に備える

これらはすべて「自分を守るための行動」です。

ただし、それが過剰になると“安心できないクセ”になってしまう。

その構造を知ることが、回復の第一歩です。

💬 不安をなくすことが目的ではなく、

「不安と共に生きられる柔らかさ」を育てることがゴール。

不安を感じることは、むしろ“回復の入り口”

心理学的に見ると、不安を感じられること=心が機能している証です。

感情は「危険を知らせる警報」であり、感じることで自然に解消されていく。

つまり、

- 不安を感じられる → 心のセンサーが正常に働いている

- 不安を感じない → 逆に“鈍麻”している可能性がある

心配をやめるには、「感じないようにする」のではなく、

「感じても大丈夫」と信じられる安全基地を作ることが大切です。

そのためにできることは:

- 安心できる人と小さな感情を共有する

- 不安を書き出して「見える化」する

- 感情を避けずに観察するマインドフルネスを続ける

不安は“消す”ものではなく、“通り過ぎる”もの。

通り過ぎさせる力が、「本当の安心感」をつくります。

考えすぎをやめる第一歩は、「考えている自分」に気づくこと

考えすぎを“やめよう”とすると、脳は逆に活性化してしまいます。

重要なのは、「あ、今考えてるな」と気づくことです。

気づいた瞬間、あなたは「考え」ではなく「観察者」になっています。

- 「私は今、“不安を避けるために考えてる”」

- 「今、未来の予測で自分を守ろうとしてる」

このようにメタ認知的に自分を見つめる力が、悪循環を断ち切るポイントです。

その視点が育つほど、思考と感情の距離が生まれ、自然と心配は減っていきます。

- 心配は「感じないため」の防衛反応

- 考えすぎをやめるには、“気づく力”を育てることが最初の一歩