「緊張すると頭が真っ白になる」「人前に立つと手が震える」「プレッシャーを感じると普段の力が出せない」――そんな経験はありませんか?

実は、プレッシャーは“悪者”ではなく、使い方次第で集中力や行動力を引き出す味方になります。

本記事では、心理学の視点から「プレッシャーに強くなる5つの仕組み」をわかりやすく解説します。

脳の反応(扁桃体と前頭前野の関係)から、挑戦を楽しむ思考法、実践できるリラックス法まで、理論と実践の両面から紹介。

「緊張しない方法」ではなく、「緊張を力に変える方法」をお伝えします。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

プレッシャーとは?心理学で見る「緊張・不安・重圧」の正体

私たちが「プレッシャーを感じる」とき、そこには必ず“自分への評価”や“他人からの評価”が関係しています。

多くの人は「プレッシャー=外からの圧力」と思いがちですが、心理学的にはそれだけではありません。

本当の正体は、「自分がどう受け止めるか」という内面的な評価にあります。

プレッシャーは「外からの圧力」ではなく「自分の評価」から生まれる

たとえば同じ会議のプレゼンでも、

「失敗したらどうしよう」と感じる人もいれば、

「この機会で見返してやる」と燃える人もいます。

外的条件は同じでも、“プレッシャーの感じ方”は人それぞれ。

つまりプレッシャーとは、出来事そのものではなく、

自分の頭の中での“意味づけ”が生み出す感情反応なのです。

心理学者ラザルスの認知的評価理論では、

ストレスやプレッシャーは「出来事」ではなく「評価」で決まるとされています。

「これは脅威だ」と捉えれば緊張や不安が強まり、

「これは挑戦だ」と捉えれば集中力が高まる──。

ここに、プレッシャーを“味方にできるかどうか”の分かれ道があります。

ストレスとの違い:プレッシャーは“責任・期待・自意識”の反応

ストレスは環境や状況による負荷そのもの。

一方、プレッシャーはそこに「責任感」「期待」「評価意識」が加わった心理的反応です。

| 概念 | 主な原因 | 心の反応 | 典型的な例 |

|---|---|---|---|

| ストレス | 外部環境(仕事量・騒音など) | 疲労・不快感 | 忙しすぎてイライラする |

| プレッシャー | 評価・期待・責任 | 緊張・焦り・不安 | 「失敗できない」と感じる |

つまりプレッシャーは、「自分がどう見られているか」への意識が強くなるときに起こります。

このため、完璧主義や他人軸の人ほどプレッシャーを感じやすい傾向があります。

「覚醒・評価・動機・回復・挑戦」で理解するプレッシャーの構造

心理学的に見ると、プレッシャーは以下の5つの心理プロセスから成り立っています。

これは正式な理論ではなく、複数の心理学モデル――覚醒(ヤーキーズ・ドッドソン法則)/評価(認知的評価理論)/動機(自己決定理論)/回復(汎適応症候群)/挑戦(ハーディネス理論)――を統合して整理したフレームです。

- 覚醒(Arousal):緊張や興奮が高まる生理的反応。

- 評価(Appraisal):その状況を「脅威」か「挑戦」か判断する。

- 動機(Motivation):行動を起こすための心理的エネルギー。

- 回復(Recovery):プレッシャー後に心身をリセットする過程。

- 挑戦(Challenge):プレッシャーを“成長の機会”として再定義する力。

この5つの視点を理解すると、

「なぜ自分は緊張するのか?」「どうすれば乗り越えられるのか?」が明確になります。

プレッシャーとは、避けるべきものではなく、上手に扱えば集中力・成長・成果を生むエネルギー源なのです。

なぜ人はプレッシャーに弱くなるのか?脳と心理のメカニズム

「本番で力を発揮できない」「いつも通りができない」――

そう感じるとき、そこには脳の防衛反応が関係しています。

プレッシャーに弱いというのは、

脳の仕組みが原因であることが心理学と神経科学の研究で明らかになっています。

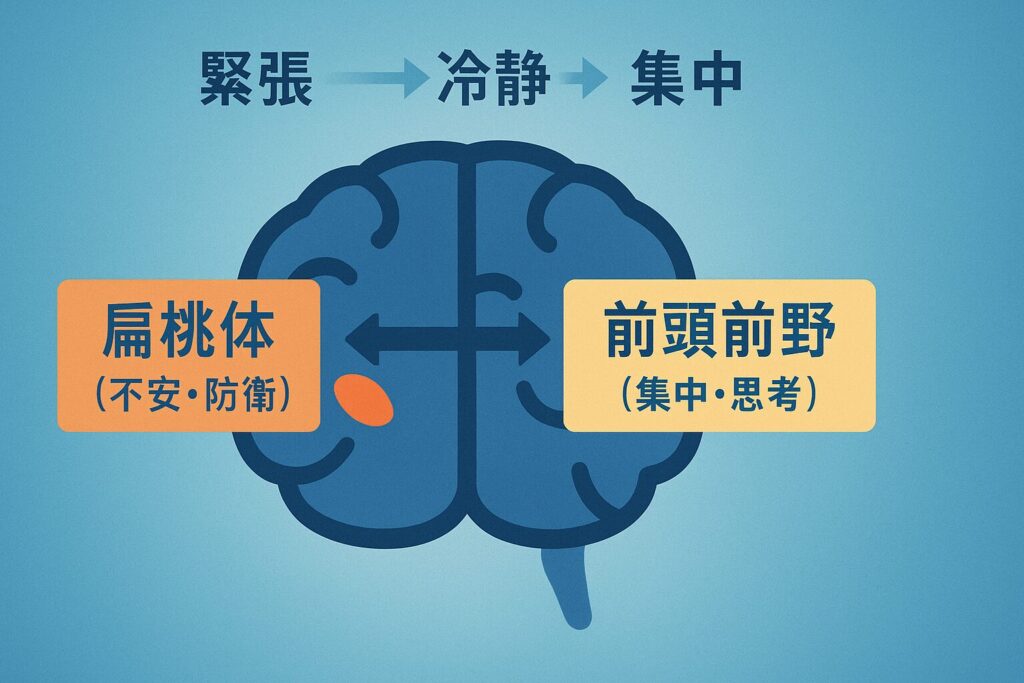

扁桃体と前頭前野:不安と集中を左右する脳の関係

プレッシャーを感じるとき、まず反応するのが扁桃体(へんとうたい)という脳の部分です。

これは「危険」「失敗」「恥ずかしい」などのネガティブ刺激を検知するセンサー。

一方、冷静に判断し、行動をコントロールするのが前頭前野(ぜんとうぜんや)。

ところがプレッシャーが強すぎると、

扁桃体が過剰に働いて前頭前野を抑え込み、理性的な判断が効かなくなります。

その結果──

- 頭が真っ白になる

- ミスを繰り返す

- 息が浅くなる

といった「緊張の悪循環」が起こります。

安心感がある人間関係や成功体験が多い人は、扁桃体の過剰反応が抑えられやすく、

逆に孤独・過労・睡眠不足などが続くとプレッシャーに弱くなりやすい傾向があります。

「脅威」と「挑戦」の認知がプレッシャーの強弱を決める(Challenge–Threat理論)

心理学者ブラスコビッチが提唱した挑戦‐脅威理論では、

プレッシャー下の反応は「認知の仕方」で真逆になるとされています。

| 認知のタイプ | 心理反応 | 身体反応 | 結果 |

|---|---|---|---|

| 挑戦モード:「自分にできる」 | 集中・自信 | 血流が安定、心拍出量増 | 高パフォーマンス |

| 脅威モード:「無理かも」 | 不安・焦り | 血管収縮、筋緊張 | パフォーマンス低下 |

同じ状況でも、

「これは試練だ」ではなく「これはチャンスだ」と認識できる人は、

体の反応そのものが前向きモードに変わります。

ラザルスの認知的評価理論との違い

簡単に言えば、ラザルス理論が「ストレス反応の基本構造」を示した基礎理論で、ブラスコビッチ理論はそれを生理学的に発展・具体化した応用モデルです。

ラザルスの認知的評価理論(Cognitive Appraisal Theory)

- 提唱者:リチャード・ラザルス

- 内容:

人はストレス状況に直面したとき、- 「これは自分にとって脅威か?」(一次評価)

- 「自分には対処できるか?」(二次評価)

という主観的な意味づけ(Appraisal)によって、感情反応やストレス反応が変わる。

- 焦点:心理的・主観的な認知過程(心の中の評価プロセス)

- キーワード:脅威・挑戦・意味づけ・対処能力

ブラスコビッチの挑戦‐脅威理論(Challenge–Threat Theory)

- 提唱者:ジム・ブラスコビッチ

- 内容:

ラザルスの理論をもとに、プレッシャー下での生理的反応(血流・心拍・ホルモン)の違いを検証。- 挑戦状態(Challenge):

「自分には対処できる」と感じると、血流が増加し、脳が活性化。集中力・パフォーマンスが上がる。 - 脅威状態(Threat):

「自分には無理かもしれない」と感じると、血管が収縮し、体が防御モードに入り、思考力が低下する。

- 挑戦状態(Challenge):

- 焦点:心理的評価+生理的反応の統合(認知と身体の橋渡し)

- キーワード:対処可能感(coping resources)、生理反応、パフォーマンス

✅まとめると

| 観点 | ラザルス理論 | ブラスコビッチ理論 |

|---|---|---|

| 分類 | ストレス心理学の基礎理論 | ストレス・プレッシャー反応の応用理論 |

| 中心テーマ | 「脅威」か「挑戦」かという主観的評価 | その評価が生理反応・パフォーマンスにどう影響するか |

| 主な対象 | 感情・認知プロセス | 生理的反応(血流・心拍・集中度) |

| 関係性 | ブラスコビッチ理論の土台 | ラザルス理論を生理学的に検証・拡張 |

つまり、

「ラザルス理論が“考え方が反応を変える”と示した基礎」

「ブラスコビッチ理論が“体の反応まで変わる”と証明した応用」

という関係です。

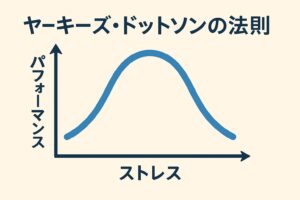

プレッシャーが強すぎるとパフォーマンスが落ちる(ヤーキーズ・ドットソンの法則)

1908年に発表されたヤーキーズ・ドットソンの法則では、

「覚醒レベル」と「パフォーマンス」の関係を逆U字型で説明します。

- 覚醒が低すぎる:集中できず、やる気も出ない

- 覚醒が中程度:最も集中力が高まり、成果を出しやすい

- 覚醒が高すぎる:過緊張になり、ミスが増える

つまり、“少しの緊張”が理想的な状態。

「緊張してきた=ダメ」ではなく、「良いサイン」と捉えるだけでも反応は変わります。

本番で力が出ない「チョーキング現象」の心理的理由

スポーツ心理学で有名な現象がチョーキング(Choking under pressure)。

これは「プレッシャーのせいで、普段できることができなくなる」状態です。

これは、本来“無意識でできる行動”を「意識的にコントロールしよう」とすることが原因だと言われています。

たとえば、

- 「失敗しないように」と思いながらスイングする

- 「ちゃんと話さなきゃ」と意識しすぎて言葉が出ない

これらは、プレッシャーによって注意の焦点が内側に向くことで起こります。

その結果、身体の自然な流れが崩れ、スムーズな動作ができなくなるのです。

プレッシャーに強い人の特徴|心理的な「5つの仕組み」

プレッシャーに強い人は、特別な才能を持っているわけではありません。

彼らは、「緊張との付き合い方」そのものがうまいだけです。

ここでは、心理学的に整理できる5つのポイント――覚醒 / 評価 / 動機 / 回復 / 挑戦――を順番に解説します。

これはそのまま「プレッシャーを味方にするためのチェックリスト」にもなります。

①【覚醒】適度な緊張を保ち、集中力を高める力(ヤーキーズ・ドットソンの法則)

プレッシャーに強い人は“ゼロ緊張”を目指していません。

むしろ「少しドキドキしてる、いい感じ」と思えるゾーンを知っています。

これは心理学でいうヤーキーズ・ドッドソンの法則と一致します。

この法則では、人のパフォーマンスは次のように変化します。

- 覚醒が低すぎる → 眠い・やる気が出ない

- 覚醒がほどよい → 集中力と反応速度がピーク

- 覚醒が高すぎる → 焦ってミス・頭が真っ白

つまり、「ちょうどいい緊張感」を自分でつくる力が重要です。

本番前に深呼吸したり、逆にあえて少し体を動かして心拍数を上げたりして、自分の最適ゾーンに持っていく人はここがうまいタイプです。

②【評価】状況を「脅威」ではなく「挑戦」と捉える力(Challenge–Threat理論)

同じ場面でも、

- 「失敗したら終わりだ」と思う人

- 「ここで成長できる」と思う人

では、体の反応すら変わります。

これは挑戦‐脅威モデル(Challenge–Threat Theory)で説明されます。

プレッシャーに強い人は、次のような解釈をします。

- ×「ミスしたら笑われる」

- ○「この経験は次に活きる。今ここが練習だ」

つまり、状況評価(=この場面は自分を壊すものか、伸ばすものか)を自分で書き換える習慣があるんです。

プレッシャーは消えません。でも「この場面の意味」は変えられる。ここが圧倒的な差になります。

③【動機】外からの期待ではなく、自分の理由で動ける(自己決定理論)

プレッシャーが苦しいときって、だいたい「怒られたくない」「評価されたい」のように、他人の基準で動いているときです。

逆に、プレッシャーに強い人は内発的動機(自分がやりたい理由)を持っています。

自己決定理論では、やる気には2種類あると言われます。

- 他人のため・評価のためのやる気(外発的)

- 自分の価値・好き・納得感からくるやる気(内発的)

後者が強いほど、プレッシャーを“良い圧”として使える。

たとえば

- 「うまく見られたい」ではなく

- 「自分が納得できるものを出したい」

というマインド。これは自分の軸=セルフスタンダードを持っている人が圧倒的に有利、ということでもあります。

④【回復】ストレスを溜めっぱなしにしない力(GAS理論・休息)

プレッシャーに強い人は「ずっと強い」わけではありません。

正確には、ちゃんと戻ってるんです。

有名なGAS理論(汎適応症候群)では、強い負荷が続きすぎると心身が消耗し、最後は「疲弊段階」に落ちるといわれます。

つまり、どれだけメンタルが強い人でも休まなければ壊れる。

プレッシャーに強い人は、

- 休息をサボりではなく「次のパフォーマンス準備」と捉える

- 寝不足・栄養不足を“心の問題”ではなく“コンディション問題”として扱う

- 試合の後 / 締切の後に意図的にオフを入れるスケジュールを作る

これって甘えではなく、パフォーマンス維持の技術です。

「うまく休める人」が強いのであって、「休まない人」が強いのではありません。

⑤【挑戦】困難を「成長のきっかけ」として受け止める姿勢(ハーディネス理論)

心理学ではHardiness(ハーディネス、耐ストレス力)という概念があります。

プレッシャーに強い人の考え方は3つのクセにまとまります。

- 関与(Commitment)

「これは自分にとって意味があることだ」と腹落ちして向き合う - 統制感(Control)

「全部は無理でも、“いま自分にできる一手”はある」と考える - 挑戦(Challenge)

「完璧じゃなくていい。これは経験値だ」と捉える

これは、ただポジティブというより、

“現実を受け止めつつ、小さく前進する”思考習慣なんです。

まとめると、プレッシャーに強い人は次の5つを押さえています。

- 覚醒:自分なりの「ちょうどいい緊張ゾーン」を知っている

- 評価:状況を「脅威」ではなく「挑戦」と意味づけ直す

- 動機:他人の目ではなく、自分の価値基準で動く

- 回復:ちゃんと回復する前提で戦っている

- 挑戦:結果より、経験値を取りにいく

この5つは生まれつきではなくトレーニング可能です。

次は、実際にどうやって鍛えるかを具体的な行動レベルで説明します。

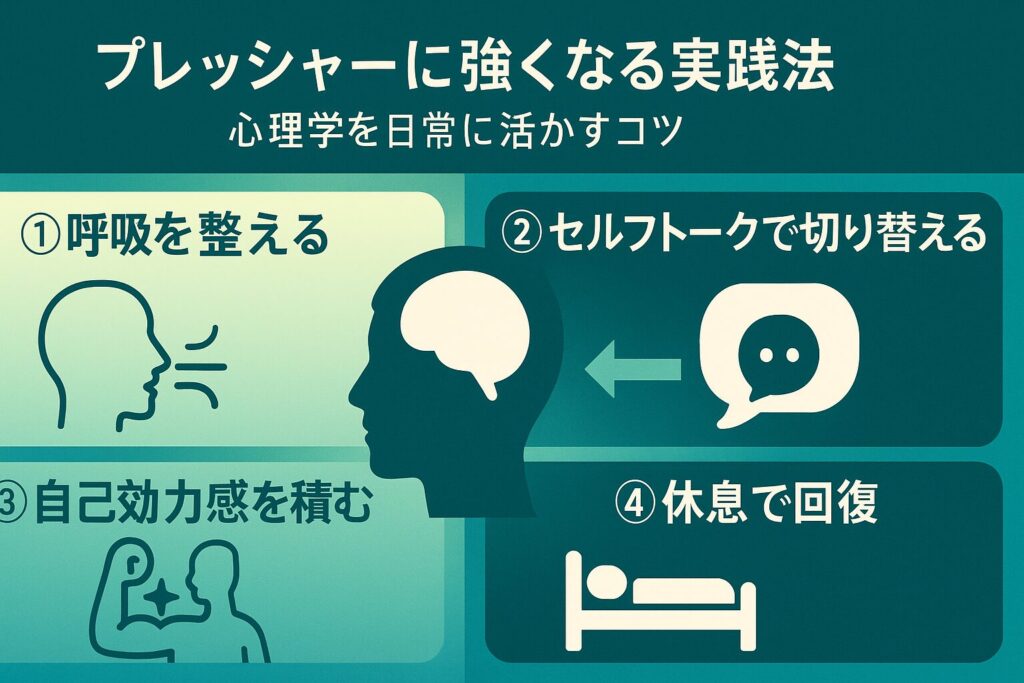

プレッシャーに強くなる実践法|心理学を日常に活かすコツ

ここからは、理論で理解したプレッシャーの仕組みを「日常で使える形」に落とし込みます。

プレッシャーは避けるものではなく、整える・使いこなすスキルです。

心理学の考え方をベースに、今日から実践できる方法を紹介します。

①「呼吸」「ルーティン」「内的対話」で緊張を整える

まず基本は呼吸です。緊張したとき、人は無意識に息を止めます。

これは“戦うか逃げるか”という防衛反応によるもの。

ゆっくりと4秒吸って8秒吐く呼吸を意識するだけで、自律神経が安定し、心拍数が落ち着きます。

さらに、ルーティン(決まった準備行動)を持つことで、脳が「いつも通りモード」に切り替わります。

アスリートが試合前に同じ動きをするのは、まさにこのためです。

そしてもう一つ重要なのが、内的対話(セルフトーク)。

「緊張してる=ダメ」ではなく、「今、集中できている」と言葉を変えることで、脳の認識が変わります。

言葉ひとつで、脳は“危険信号”から“準備完了”に切り替わるのです。

②自己効力感を高める「できる根拠」を積み重ねる

プレッシャーに押し負ける最大の原因は、「自分はできないかもしれない」という自己不信です。

この不安を打ち消す最強の方法が、自己効力感(Self-Efficacy)を上げること。

アルバート・バンデューラは、自己効力感を高める4要素を示しました。

- 成功体験:小さな成功を積み重ねる

- 代理体験:他人の成功を見ることで「自分にもできそう」と思える

- 言語的説得:励ましの言葉・前向きな自己対話

- 情動的安定:リラックスして取り組める環境を整える

小さな達成感を毎日積むことで、

「自分は乗り越えられる」という根拠が生まれ、プレッシャー耐性は自然と上がっていきます。

③「挑戦的思考」へ切り替えるセルフトーク術

人は失敗を想像すると、体が先に反応して萎縮します。

このとき、「やばい」と言葉に出すと、脳がさらに“脅威モード”に入ります。

そこで使いたいのが挑戦的セルフトーク。

たとえば次のように言葉を置き換えてみましょう。

| ネガティブ思考 | 挑戦的セルフトーク |

|---|---|

| 「失敗したらどうしよう」 | 「これを経験すれば一段上に行ける」 |

| 「緊張してる」 | 「集中してる証拠だ」 |

| 「完璧にしなきゃ」 | 「できる範囲でベストを出そう」 |

プレッシャー下では思考を変える余裕がなくなります。

だからこそ、“前もって準備した言葉”を繰り返すことが有効です。

④プレッシャーを感じたときの“3秒リセット法”

強い緊張に襲われた瞬間、まず3秒で整えるテクニックを使いましょう。

- 足の裏を感じる(今ここに立っている感覚を戻す)

- 息をゆっくり吐く(吐く時間を意識的に長く)

- 一言セルフトーク:「大丈夫」「落ち着いて」「できる」

たったこれだけで、脳の焦りモード(扁桃体優位)から、

思考モード(前頭前野優位)に切り替わりやすくなります。

⑤休息・睡眠・運動で自律神経を整える

プレッシャーに強い人は、精神論ではなく体調管理が上手い人です。

脳科学的には、自律神経(交感神経と副交感神経)のバランスが安定しているとき、

人は緊張をコントロールしやすくなります。

- 睡眠:1日7時間前後。寝不足は不安を増幅させる

- 軽い運動:ウォーキングやストレッチはストレスホルモンを減らす

- 休息:「何もしない時間」を罪悪感なく取る

心の強さは、体の安定の上に成り立ちます。

プレッシャーに負けない人ほど、よく休み、よく動き、よく寝ています。

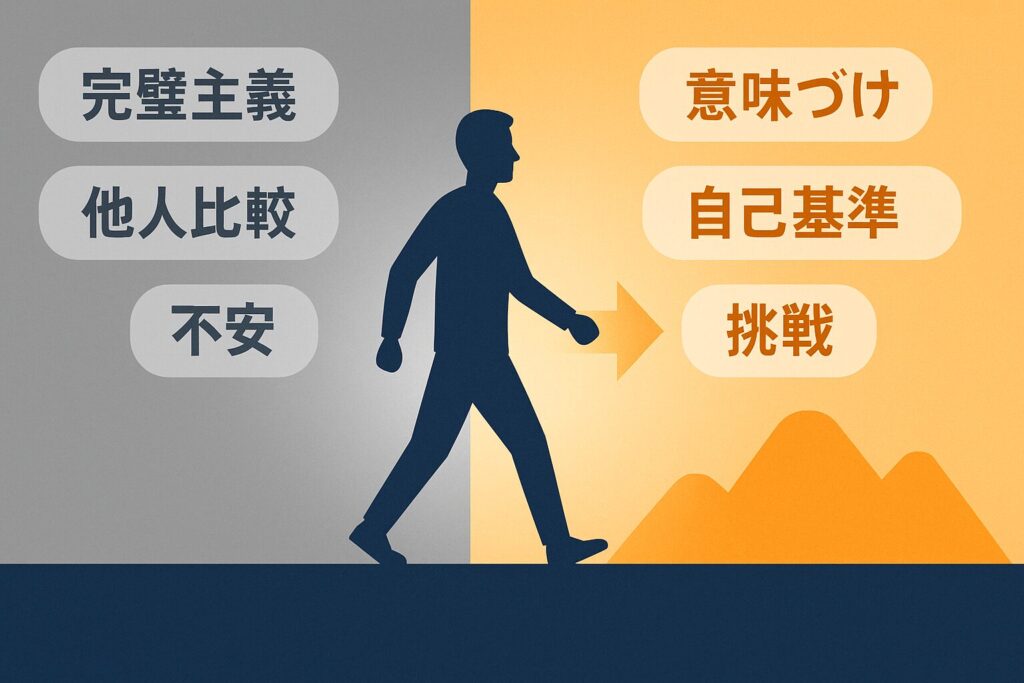

プレッシャーを味方に変える思考法|挑戦を楽しむ心理戦略

ここまで紹介した理論や実践法の土台にあるのは、「プレッシャーは敵ではなく、成長の合図」という考え方です。

この章では、プレッシャーを単なる苦しみではなく、“挑戦を楽しむための燃料”に変える思考法を整理します。

①「完璧にやる」より「意味を見出す」で心が軽くなる

プレッシャーが重くなる最大の理由は、「失敗できない」という完璧主義です。

心理学では、意味づけ(meaning-making)を変えることで感情の重さが変わることが知られています。

たとえば、

- 「完璧にやらなきゃ」 → 「自分が納得できる範囲でやろう」

- 「結果を出さなきゃ」 → 「この挑戦の中に何を学べるかを見よう」

と変えるだけで、脳のストレス反応は弱まります。

“結果”よりも“意味”に焦点を当てる人ほど、プレッシャーを前向きに扱えるのです。

②比較ではなく“自己基準”で結果を評価する

他人と比べることは、最も強いプレッシャーの源です。

心理学者アルバート・エリスは、他人との比較や評価に自分の価値を結びつけることを「非合理的な信念」と呼び、

それがストレスや劣等感の原因になると指摘しました。

プレッシャーに強い人は、評価基準を他人ではなく“自己ベースライン”に置きます。

- 昨日の自分より少し進んだ

- 前回より落ち着いて行動できた

- 同じ状況でも焦らなくなった

このように、相対比較から絶対比較へ切り替えることで、

プレッシャーの圧力が“成長の目安”に変わります。

自己価値を他者評価に依存することの非合理性

エリスは合理情動行動療法(REBT)の中で、人が不健全になる原因として「非合理的信念(irrational beliefs)」を挙げました。

その代表的なものが以下です。

- 「私は他人に好かれなければならない」

- 「私は常に優れていなければならない」

- 「失敗したら自分の価値はない」

彼はこれらを「自己価値を他人の評価や比較に結びつける信念」と位置づけ、

それこそがストレス・不安・劣等感の根本原因だと説明しています。

③不安を行動エネルギーに変える「挑戦モード思考」

プレッシャーがかかると、「うまくやらなきゃ」という思考にとらわれがちです。

しかし、不安や緊張は「行動のエネルギー」にもなります。

心理学では、これを挑戦的再評価(Reappraisal)と呼びます。

「心臓がドキドキしてる=失敗のサイン」ではなく、

「エネルギーが高まっている=準備完了」と捉える。

この“認知の切り替え”だけで、

身体反応(血流・心拍・集中力)はポジティブ方向に変化します。

実際に、「緊張してきた=集中の証拠」と自分に言い聞かせただけで、

試験や発表の成績が上がるという研究結果もあります。

④プレッシャー下でフローに入る人の共通点

心理学者チクセントミハイが提唱したフロー理論によると、

「難しすぎず・簡単すぎない課題」に取り組むとき、人は時間を忘れて没頭します。

この状態では、プレッシャーは恐怖ではなく“集中の燃料”に変わります。

フローに入りやすい人の共通点は次の通り。

- 目標が明確(何をするか・いつ終えるかがはっきりしている)

- フィードバックがある(成果を感じられる)

- 難易度が適切(「少し難しい」がベスト)

- 自己意識が薄れる(他人の目を気にしていない)

つまり、プレッシャーを感じる状況ほど、「目の前のタスクだけに集中する」ことが大切です。

その瞬間に、脳は「評価」から「行動」へとスイッチします。

まとめ|プレッシャーを避けるより、使いこなす力を育てよう

ここまで見てきたように、プレッシャーとは「避けるべきもの」ではなく、うまく使いこなすことで成長を促すエネルギーです。

緊張や不安を完全に消そうとするのではなく、“扱う技術”として理解することで、

どんな状況でも落ち着いて実力を発揮できるようになります。

「プレッシャー=敵」ではなく「成長のサイン」

プレッシャーを感じるときに大切なのは、その刺激を「脅威」ではなく「挑戦」と捉え直すこと。

視点が変わるだけで、同じプレッシャーが行動エネルギーに変わります。

プレッシャーは成長を促す刺激(ストレスホルモン)としても働きます。

適度な緊張が集中と成果を生む

プレッシャーがまったくない状態では、集中力も生まれません。

反対に、強すぎるプレッシャーは、扁桃体を刺激して理性を奪い、思考が止まります。

このバランスを表したのが、ヤーキーズ・ドットソンの法則(逆U字モデル)でしたね。

理想は「少しだけ緊張している」状態。

手に汗をかく程度、心拍数が上がる程度の覚醒が、最高の集中ゾーンを作ります。

緊張を「悪いサイン」と思わず、「ここから集中が始まる」と捉えましょう。

自分の心の“覚醒・評価・動機・回復・挑戦”を観察して整える

この記事で紹介した「覚醒・評価・動機・回復・挑戦」の5つのポイントは、

プレッシャーとうまく付き合うための心のナビゲーションのようなものです。

| 心理プロセス | 意味 | 整えるポイント |

|---|---|---|

| 覚醒 | 緊張・興奮の度合い | 呼吸・姿勢・ルーティンで整える |

| 評価 | 状況の意味づけ | 「脅威」ではなく「挑戦」と再定義 |

| 動機 | 行動の理由 | 自分の価値観に基づく“内発的動機”を意識 |

| 回復 | プレッシャー後のリセット | 休息・睡眠・運動でエネルギー回復 |

| 挑戦 | 成長への姿勢 | 結果より経験を重視し、自己基準で評価 |

この5つを意識して対応することで、

プレッシャーは「避けるべきもの」ではなく、

自分を成長させてくれる味方へと変わっていくでしょう。

最後に:プレッシャーを“エネルギー”として受け取ろう

人生において、プレッシャーのない瞬間はほとんどありません。

だからこそ、それを恐れるよりも、一緒に歩く方法を学ぶことが大切です。

この意識の切り替えができるようになれば、

緊張も不安も、あなたの味方として力を貸してくれるはずです。