「集中しようと思っているのに、ついスマホを見てしまう」「人の話に意識を向けているのに、気づけば別のことを考えている」――そんな経験はありませんか?

それは意思が弱いからではなく、脳の“選択的注意”という仕組みが関係しています。

私たちの脳は、膨大な情報の中から“必要なものだけ”を選び取るようにできています。

しかし、このフィルタ機能がうまく働かないと、注意が分散し、集中力が続かなくなるのです。

この記事では、

- 選択的注意の基本原理(脳が情報を選ぶ仕組み)

- 有名な心理学モデルや実験でわかる注意の特徴

- 集中を妨げる原因と改善法(環境・習慣・マインドフルネスなど)

をわかりやすく解説します。

「集中できない」を科学的に理解すれば、注意はコントロールできます。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

選択的注意とは?|脳が限られた情報しか処理できない理由

私たちの脳は、常に膨大な情報に囲まれています。

たとえば、あなたがこの記事を読んでいる今も――

・パソコンやスマホの光

・周囲の音

・空調の風

・椅子の感触

――これらすべてを「感じて」います。

しかし、実際に意識できているのはほんの一部。

その理由を説明する鍵が、「選択的注意(Selective Attention)」です。

選択的注意の基本的な定義と意味

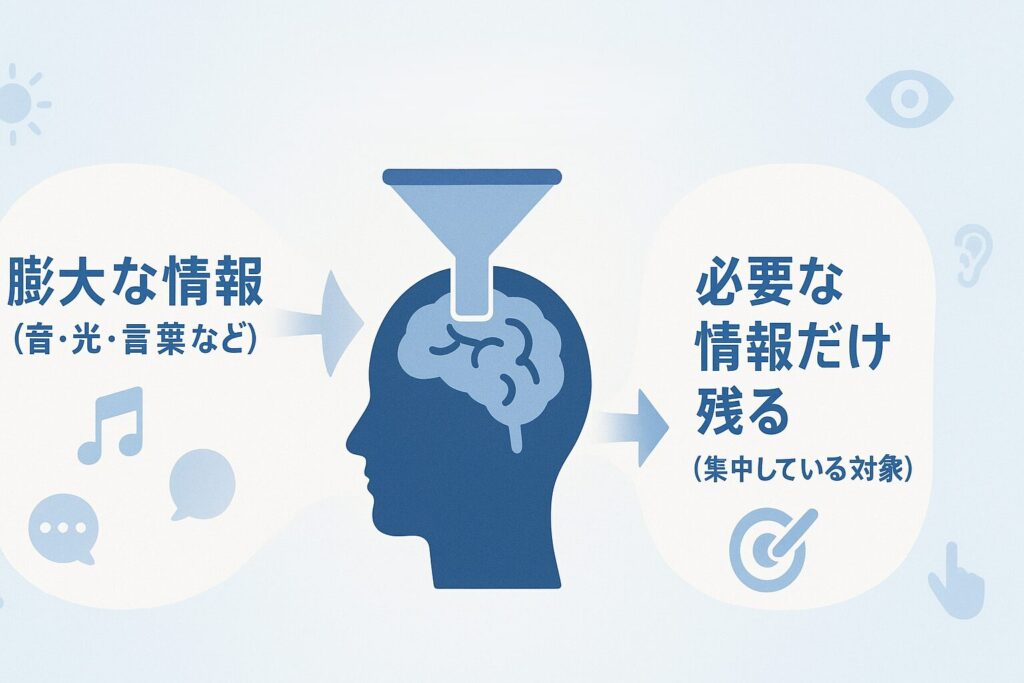

選択的注意とは、「多くの情報の中から、必要な情報だけに意識を向ける脳の働き」を指します。

言い換えれば、脳の「情報フィルタ」機能です。

私たちは五感を通じて、膨大な情報を受け取っていると言われますが、

意識的に処理できるのは、わずかにすぎません。

つまり脳は、ほとんどの情報を「無視」しないと処理が追いつかないのです。

その結果、「今やっていること」に関係ある情報だけが浮かび上がります。

脳はなぜ「すべての情報」を処理できないのか

脳の情報処理には限界があります。

これは、「注意資源」(attention resource)と呼ばれる認知的エネルギーが限られているためです。

たとえば、同時に3つの会話を聞き分けたり、スマホを見ながら重要な話を聞いたりするのは難しいですよね。

これは、脳の処理容量が「ひとつのタスク」に偏るからです。

注意を分散させようとすると、以下のような問題が起こります:

- 情報の取りこぼしが増える

- 判断や反応が遅くなる

- ミスや思い込みが増える

このように、脳は“必要な情報だけを残し、それ以外を意図的にカット”することでエネルギーを節約しています。

選択的注意の具体例(会話中・運転中・スマホ操作など)

- 会話中の「聞き分け」

パーティー会場のように騒がしい場所でも、自分の名前が呼ばれるとすぐに気づく――

これを「カクテルパーティ効果」と呼びます。

脳は、雑音の中から“自分に関係のある刺激”だけを選び取っているのです。 - 運転中の注意の集中

道路の標識や歩行者、信号など、ドライバーは一見多くの情報を見ていますが、

実際には「危険・安全・方向」など重要な情報にしか注意を向けていません。 - スマホ操作中の“見落とし”

歩きスマホで信号を見逃したり、前の人にぶつかったりするのは、

注意の焦点が「画面」に集中しているから。

他の情報(車や人)への選択的注意が働かなくなっている状態です。

🔎 まとめ

- 選択的注意=脳のフィルタ機能

- 情報の洪水の中から、重要なものを選んで処理する仕組み

- 注意資源には限界があり、分散させるとパフォーマンスが低下

- 私たちの“集中力”は、どこに注意を向けるかで決まる

選択的注意の心理学モデル|代表的な理論とその違いをわかりやすく

「選択的注意」は、心理学の中でも多くの研究者が理論化してきたテーマです。

ここでは、5つの代表的モデルを通して、「脳がどの段階で情報を選んでいるのか」を見ていきましょう。

専門用語が多い分野ですが、日常の例を交えながらやさしく解説します。

① ブロードベントのフィルタ理論:情報を遮断する仕組み

1958年、心理学者ドナルド・ブロードベントは「人の注意には“フィルタ(ろ過装置)”がある」と提唱しました。

この理論では、脳はまず物理的特徴(音の大きさ・声の方向・話者など)で情報をふるいにかけ、

重要だと判断したものだけを「意識の扉」に通すとされます。

たとえば、会議中に「ガタン」という音がしてもスルーできるのは、

脳が「今は人の声が大事」とフィルタを設定しているから。

ただしこのモデルは、「一度フィルタで弾かれた情報は完全に処理されない」という**“硬い”理論**でした。

そこで登場するのが、次のモデルです。

② トリーズマンの減衰モデル:完全には無視されない柔軟な注意

アン・トリーズマンは「無視された情報も“弱く処理されている”」と提案しました。

つまり、ブロードベントが「切る」としたのに対し、トリーズマンは「弱める」モデルを提唱。

この理論では、重要な言葉(例:自分の名前)は閾値(しきい値)が低く設定されているため、

小さな刺激でも気づけると説明されます。

たとえば、騒がしいパーティーで「あなたの名前」だけが耳に入る――これがまさにその例。

この柔軟性が、現実の注意のあり方をより正確に説明しました。

③ ドイチ&ドイチの後期選択モデル:意味レベルでの選択

1963年、ドイチ夫妻(Deutsch & Deutsch)は、

「すべての情報は意味まで処理された後に、反応段階で選ばれる」と主張しました。

つまり脳は、無意識下でも多くの情報を意味レベルまで解析しており、

最終的に“どれに反応するか”を決めているという考え方です。

このモデルは、「無意識でも情報は理解されるのでは?」という問いを生み、

後の潜在意識・無意識処理研究につながっていきました。

④ カーネマンの容量モデル:注意を“資源”として考える

ノーベル賞受賞者でもあるダニエル・カーネマンは、

注意を「限られた資源(capacity)」として捉えました。

この理論では、注意はエネルギーのようなもので、

疲労・興味・モチベーションによって容量が増減します。

- 容量が多いとき(休息後・興味のある作業) → 集中しやすい

- 容量が少ないとき(疲労・ストレス) → 注意が散りやすい

つまり、選択的注意は「どこにどれだけ資源を配分するか」の問題でもあります。

⑤ ポズナーの注意ネットワーク理論:脳内の3つの注意システム

マイケル・ポズナーは注意を“3つの脳内ネットワーク”として整理しました。

| ネットワーク | 主な役割 | 関連脳部位 |

|---|---|---|

| 警戒(Alerting) | 注意を高める準備 | 前頭前野・脳幹 |

| 定位(Orienting) | 視覚や聴覚を特定の対象に向ける | 頭頂葉・視床 |

| 実行制御(Executive Control) | 邪魔な情報を抑え、目的に集中 | 前帯状皮質・前頭葉 |

このモデルは、fMRI(脳機能画像)研究によっても支持され、

「注意=脳内ネットワークの協調作業」であることが明らかになりました。

🔍 まとめ

- フィルタ理論:情報を“切る”

- 減衰モデル:情報を“弱める”

- 後期選択モデル:意味処理後に選ぶ

- 容量モデル:資源配分の問題

- 注意ネットワーク理論:脳の3システムで注意を制御

こうした理論の積み重ねによって、私たちの「集中力」や「気づかない現象」を理解する土台が作られました。

実験でわかる選択的注意の働き|「見えているのに気づかない」脳の盲点

理論だけでなく、選択的注意は多くの心理実験で確かめられています。

ここでは、「脳は何を見て、何を見落とすのか?」を示す代表的な4つの実験を紹介します。

読むだけで「自分もやっている!」と感じるはずです。

①二重聴取実験(ブロードベント):聞いていない情報は消える

ブロードベントは「二重聴取実験(dichotic listening)」を行いました。

左右の耳に別々の音声を同時に流し、片方だけを聞き取るよう指示したところ、

聞いていなかった側の内容はほとんど覚えていなかったのです。

👉 結論:人は物理的特徴で情報を選び、他方をほぼ無視する。

この結果が、フィルタ理論の根拠となりました。

ただし、全く聞こえていないわけではなく、次に紹介する実験がそれを補います。

②ストループ効果:注意が干渉し合う現象

「赤」という文字を青色で書くと、人はどちらを読むかで混乱します。

これがストループ効果(Stroop effect)。

たとえば、

- 「青」と書かれた赤い文字を読むと、

- 「赤」と言おうとしても「青」と読んでしまう。

このように、自動処理(読む)と選択的処理(色を判断する)が競合することで、

脳の処理時間が遅くなるのです。

注意は“ひとつの方向にしか集中できない”ことを示す典型例です。

③ゴリラ実験(選択的注意の盲点):注意を向けないと見えない

ダニエル・シモンズとクリストファー・チャブリスによる有名な実験。

被験者に「白いチームがボールを何回パスするか数えてください」と頼む映像を見せました。

すると、画面の中央をゴリラの着ぐるみを着た人が通り過ぎたにも関わらず、

半数以上の人がそれに気づかなかったのです。

これは「選択的注意の盲点(Inattentional Blindness)」と呼ばれます。

人は、注意を向けた対象以外を“見えていても認識していない”のです。

この現象は、交通事故や人間関係のすれ違いなど、

日常生活でも多くの「気づかないミス」を説明します。

④カクテルパーティ効果:自分に関係ある情報だけを拾う脳の仕組み

1953年、コリン・チェリーは「カクテルパーティ効果(Cocktail Party Effect)」を発見しました。

パーティーのような騒がしい場所でも、誰かが自分の名前を呼ぶとすぐに気づく――

この現象はまさに「選択的注意」の典型です。

脳は、他の情報を“無意識にモニタリング”しながらも、

「重要な刺激(自分の名前・危険音など)」があれば瞬時に反応します。

つまり、選択的注意は「完全な集中」ではなく、

“必要なものにだけ柔軟に反応する仕組み”なのです。

🔎 まとめ

- 二重聴取実験 → 情報を物理的特徴で選別

- ストループ効果 → 注意は同時に複数処理できない

- ゴリラ実験 → 注意の盲点が存在する

- カクテルパーティ効果 → 自分に関係ある情報には反応する

こうした実験からわかるのは、

「注意=意識のスポットライト」であり、

照らした部分しか“現実”として認識していないということです。

選択的注意がうまく働かないとき|集中できない・気が散る原因

「集中したいのに頭が散らかる」「気づいたらスマホを触っている」――

それは、脳の注意システムがオーバーヒートしているサインです。

ここでは、選択的注意がうまく機能しなくなる原因を心理学の観点から整理します。

①注意資源の限界とマルチタスクの弊害

注意資源(attention resource)とは、脳が同時に処理できるエネルギー量のこと。

この資源は限られており、複数の作業を同時に行うと急速に消耗します。

たとえば、

- 会話しながらスマホを操作

- 音楽を聴きながら勉強

- メッセージを気にしながら仕事

一見できているようでも、実際には脳が素早くタスクを切り替えているだけ。

これを「スイッチングコスト」と呼びます。

切り替えのたびに注意資源が奪われ、

結果的に記憶力・判断力が下がり、ミスが増えるのです。

👉「マルチタスク=同時処理」ではなく、「注意の分断」であることを覚えておきましょう。

②認知負荷とストレスの影響:脳が疲れると注意が分散する

人間の脳は、一定の認知負荷(cognitive load)を超えると処理が乱れます。

難しい課題・プレッシャー・人間関係のストレスなどが重なると、

注意を保つ余裕がなくなり、思考が「散漫」になります。

これは、前頭前野(思考・判断を司る部位)の活動が低下し、

扁桃体(不安や恐怖を処理する部位)が優位になるため。

つまり、

- 不安が強い

- 常に緊張している

- 心配ごとが多い

といった状態では、脳が“守りのモード”になり、

目の前の作業に注意を集中できなくなります。

スマホ通知・SNS依存が注意を奪う仕組み

SNSやスマホは、まさに「選択的注意を分断する設計」で作られています。

通知音やアイコンの赤いバッジは、脳の報酬系(ドーパミン)を刺激し、

「気になる」「確認したい」という衝動を生み出します。

特にマルチタスク状態では、

1回の通知チェックで注意を元に戻すまでに時間が必要になります。

結果、作業効率は下がり、

「集中できない自分」にイライラしてさらに注意が乱れる――という悪循環に。

👉 対策の第一歩は、「通知を切る」「1タスク集中の環境をつくる」こと。

「負荷理論(Lavie)」で説明できる気の散りやすさ

心理学者ニリ・ラヴィ(Nilli Lavie)が提唱した知覚負荷理論(Load Theory)では、

「課題が簡単すぎると、注意が余って他の刺激に反応してしまう」と説明されます。

つまり、

- 退屈な作業 → 気が散りやすい

- やや難しい作業 → 集中しやすい

という現象が起こるのです。

注意を持続させるには、「少しだけ難しい課題」を設定することがコツ。

脳が“適度な負荷”を感じている状態が、最も集中できるゾーンです。

🔎 まとめ

- 注意資源は有限であり、マルチタスクは脳を消耗させる

- ストレスや不安は前頭前野の働きを弱め、集中を妨げる

- スマホやSNSは「注意を奪う仕掛け」が組み込まれている

- 適度な負荷(少し難しい課題)が、最も集中を高める条件

選択的注意を鍛える方法|集中力を高める実践ステップ

選択的注意は、生まれつきの才能ではなく「トレーニングで鍛えられる力」です。

ここでは、脳科学や心理学の知見に基づき、日常生活で実践できる4つのステップを紹介します。

どれも特別な道具は不要で、今日からすぐに始められます。

① 注意を向ける対象を明確にする(目的意識の設定)

人は「何に集中するか」が明確でないと、注意の焦点が定まりません。

そこで重要なのが、目的を具体的に言語化することです。

たとえば、

- 「集中して勉強する」ではなく、「30分で○○ページを読む」

- 「メールを処理する」ではなく、「5件返信してから休む」

というように、時間・範囲・成果を具体化すると、脳は「何が大事か」を判断しやすくなります。

👉 目的が明確=注意のスポットライトが定まる

これは、選択的注意を最適化する基本の第一歩です。

② 注意を奪う要素を減らす(環境調整)

選択的注意は、集中力を高めるだけでなく、不要な情報を遮断する力でもあります。

そのためには、外部刺激を極力減らす環境づくりが重要です。

- スマホの通知をオフにする

- 作業デスクの上を片づける

- 集中時間を「ポモドーロ法(25分集中+5分休憩)」で区切る

- 必要なサイト以外をブロックする

これらは、脳のフィルタリング負担を軽くし、注意のエネルギーを「一つの対象」に集中させる効果があります。

環境を整えることは、意志よりも強力な集中法なのです。

③ マインドフルネスで注意制御ネットワークを鍛える

マインドフルネス瞑想は、単なるリラックス法ではなく、

注意を「今この瞬間」に戻すトレーニングです。

呼吸に意識を向け、雑念が浮かんだら「戻す」――

この繰り返しこそが、注意制御ネットワーク(前頭前野と頭頂葉の連携)を鍛える効果を持ちます。

科学的にも、継続的なマインドフルネス実践は以下の効果が確認されています。

- 注意の持続力が向上

- 扁桃体の過剰反応が抑えられる

- 集中時の疲労回復が早くなる

1日5分でもいいので、静かな時間に「呼吸に戻る」練習を続けましょう。

④ 習慣化・ルーティンで脳の切り替えコストを下げる

脳は“決断”や“切り替え”のたびにエネルギーを使います。

そのため、毎日同じ手順で始めるルーティン化は、注意を安定させる最強の方法です。

たとえば、

- 作業前にコーヒーを入れる

- ノートを開いたら3分でタスクを書く

- 同じ音楽をかける

これらのルーティンが「集中モードへのスイッチ」となり、

脳が自動的に注意状態へ移行します。

👉 選択的注意を鍛えるコツは、“意識して集中する時間”を繰り返すこと。

筋トレと同じで、継続こそが最大の成果を生みます。

🔎 まとめ

- 目的を明確化すると、注意の焦点が定まる

- 環境を整えることで、不要な情報を遮断できる

- マインドフルネスで注意制御ネットワークを強化

- ルーティン化で、脳の切り替えコストを削減

小さな習慣を積み重ねれば、「集中できる脳」は誰でも手に入ります。

まとめ|選択的注意を理解すれば「集中力」はコントロールできる

ここまで見てきたように、「集中できる人」と「気が散りやすい人」の違いは、

“脳の使い方”の違いにあります。

💡 理解のポイント(脳のフィルタ機能)を簡潔におさらい

- 選択的注意とは:多くの情報の中から必要なものを選び、他を無視する脳の働き。

- 脳の限界:注意資源には上限があり、同時処理をしようとすると効率が落ちる。

- 選択的注意の目的:エネルギーを節約し、重要な情報を素早く処理すること。

つまり、選択的注意は「集中力の基礎体力」とも言えます。

どんなに頭がよくても、この機能が乱れるとパフォーマンスは下がるのです。

注意を意識的に使うことで「情報の取捨選択」が変わる

私たちは無意識のうちに、毎瞬「何を見るか・何を聞くか」を選んでいます。

それを意識的にコントロールできるようになると、

情報の洪水の中でも「本当に必要なこと」だけに焦点を当てられるようになります。

たとえば、

- SNSの情報を一部ミュートする

- 作業時間をブロックする

- 雑音の中で「聞く対象」を自覚的に決める

といった行動が、脳のフィルタ機能をサポートします。

選択的注意を“味方につけ、必要のない情報をシャットアウトすることで、 仕事・勉強・人間関係のあらゆる場面で「認知のノイズ」が減っていくのです。

自分の注意のクセを知る=生産性を上げる第一歩

選択的注意には個人差があります。

- 新しい刺激にすぐ反応してしまうタイプ

- 周囲を気にせず没頭できるタイプ

- 不安や雑念で集中が途切れやすいタイプ

こうした「注意のクセ」を知ることが、自己管理の第一歩です。

おすすめの方法:

- 1日のうちで最も集中できる時間帯を記録する

- 集中を妨げる要因(音・人・スマホなど)を書き出す

- 集中できた時の条件(環境・感情・目的)を振り返る

このように、自分の脳の“注意パターン”を見える化すると、

「どんな環境や条件で集中できるのか」がはっきり分かるようになります。

つまり、集中しやすい状態を“再現”できるようになるということです。

まとめのメッセージ

選択的注意は、私たちが“今”を生きるための知的防御システムです。

何を見て、何を無視するか――

その選択が、人生の方向を決めていると言っても過言ではありません。

だからこそ、

- 注意を奪われずに

- 意識的に焦点を合わせ

- 自分にとって本当に大切なことを選ぶ

この3つを意識するだけで、日常の「集中」は確実に変わります。