「大切な人を失ってから、何を信じて生きていけばいいのか分からない」──そんな気持ちを抱えたことはありませんか?

突然の喪失や別れは、私たちの「生きる意味」や「世界の見え方」を根底から揺さぶります。

この記事では、心理学者ロバート・ニーメイヤー博士の意味再構築理論(Meaning Reconstruction Theory)をもとに、

人が喪失からどうやって「意味」を見出し、再び人生を歩み出せるのかをやさしく解説します。

- なぜ生きる意味を見失うのか(喪失の心理メカニズム)

- 意味再構築理論が示す“再生の3ステップ”

- 「手放す」ではなく「つながる」という新しい悲嘆の理解

- 日常でできる“意味を再構築する実践法”

ぜひ最後まで読んでくださいね。

なぜ人は「生きる意味」を見失うのか|喪失がもたらす心理的な崩壊

生きる意味を支えていた“前提”が崩れるとき

私たちは普段、「自分の世界は安全で、明日はだいたい予測できる」と感じながら生きています。

この“暗黙の前提”は、心理学では「世界観(assumptive world)」と呼ばれます。

しかし、愛する人の死・病気・失業・裏切りといった出来事は、

この前提を一瞬で壊してしまいます。

「まさか自分がこんな目にあうなんて」

「世界はもう信じられない」

「努力しても意味がない」

このような思いは、「世界が崩壊した感覚」として現れます。

それがまさに、「生きる意味を見失う瞬間」です。

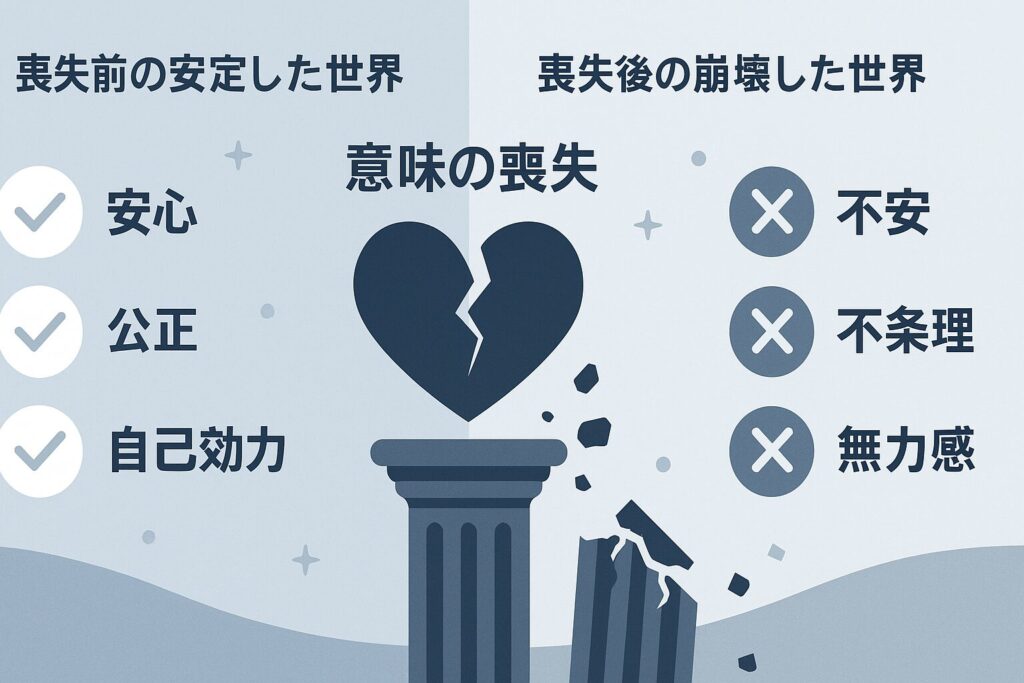

「安全」「公正」「コントロール感」が失われる心理(シャッタード・アサンプション理論)

心理学者ロニー・ジャノフ=ブルマン(R. Janoff-Bulman)は、

この現象を説明するために「シャッタード・アサンプション理論(Shattered Assumptions Theory)」を提唱しました。

この理論によると、人間の心は3つの基本的前提で支えられています。

| 基本的前提 | 内容 | 崩れたときの感情 |

|---|---|---|

| 安全の信念 | 世界は安全で守られている | 不安・恐怖 |

| 公正の信念 | 良いことをすれば報われる | 不条理感・怒り |

| コントロールの信念 | 自分には影響力がある | 無力感・絶望 |

これらが壊れると、心は“根こそぎ”不安定になります。

つまり、「意味の喪失」は感情の反応ではなく、世界を理解するための地図が破れた状態なのです。

「悲しみ=感情」ではなく「意味の喪失」であるという視点

多くの人は、「悲しみ」と聞くと涙や感情の問題だと思いがちです。

しかし、心理学的に見ると、グリーフ(悲嘆)は感情だけでなく、“意味の危機”でもあるのです。

たとえば、

- 「あの人がいない世界に、どんな意味があるのか」

- 「自分の人生に、もう目的を感じられない」

このように、人は“出来事そのもの”よりも、“その出来事が何を意味するのか”に苦しみます。

この段階では、無理に前向きになろうとするよりも、

「自分の中で意味が崩れた」と認めることが、回復の第一歩になります。

喪失や虚無感を“正常な反応”として理解する

喪失や虚無感は、心が故障したサインではありません。

むしろ、それは「意味の再構築が始まる合図」です。

心理学的には、これを「アサンプションの再評価」と呼びます。

古い世界観が壊れ、新しい世界観を再びつくる――。

その過程で一時的に「空っぽ」になるのは自然な反応なのです。

つまり、「生きる意味を見失った」と感じるのは、

あなたの中で“新しい意味を探す準備”が始まっているということ。

意味再構築理論(Meaning Reconstruction Theory)とは?|悲嘆を「再生」に変える心理学モデル

「悲しみを乗り越える」と聞くと、多くの人は“涙が止まり、前を向けるようになること”を想像します。

しかし意味再構築理論(Meaning Reconstruction Theory, MRT)による悲嘆の回復とは「感情を消すこと」ではなく、「意味を作り直すこと」です。

ロバート・ニーメイヤー博士が提唱した「意味の再構築」理論

この理論を提唱したのは、心理学者ロバート・A・ニーメイヤー博士(Robert A. Neimeyer)です。

彼は長年、死別や喪失を経験した人々の語りを分析し、

「悲嘆とは“意味の危機”であり、人はその意味を再構築することで癒されていく」と示しました。

つまり、喪失からの回復とは「忘れること」でも「我慢すること」でもなく、

“新しい意味づけを見つけること”なのです。

たとえば、

「あの人を失って、自分も人生の儚さを学んだ」

「あの出来事があったから、他人の痛みに寄り添えるようになった」

このような“意味の発見”が、再び生きる力を与えてくれます。

悲しみを「克服」ではなく「再構築」として捉える考え方

かつての悲嘆理論では、「悲しみを乗り越える=手放すこと」と考えられていました。

しかし、ニーメイヤー博士の研究はこの発想を転換させます。

彼は、悲嘆とは「過去を消す」のではなく、

“喪失を自分の物語の一部として統合していくプロセス”だと説きました。

悲しみが残っていても、それは未熟さではなく“愛の記憶”の証なのです。

そして、その愛をどう生かすかが“再生の心理”の出発点になります。

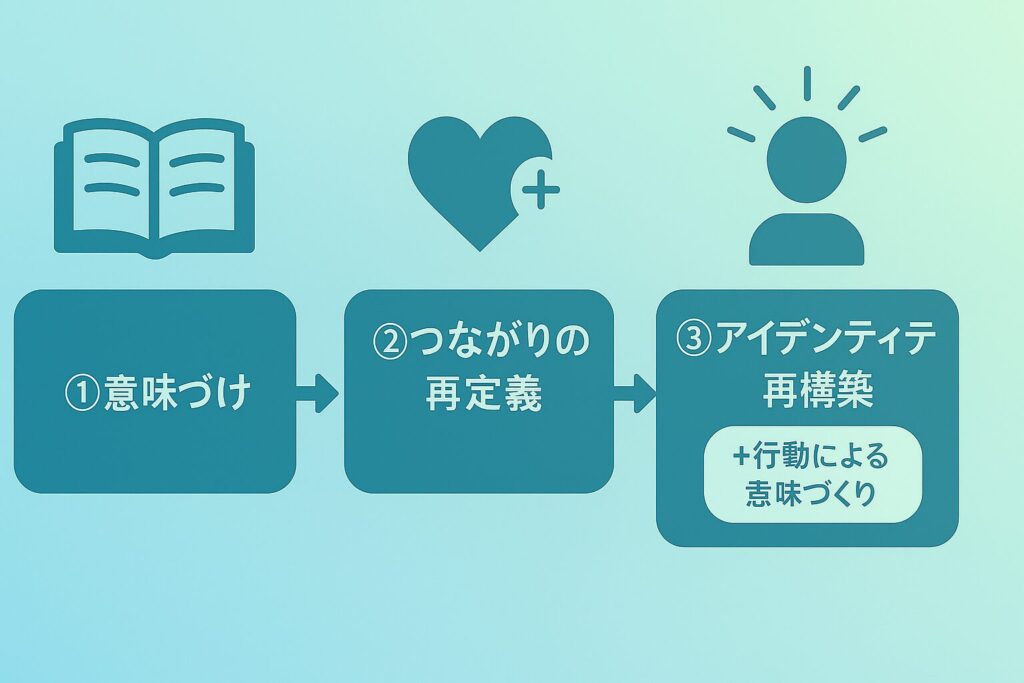

3つの柱(意味づけ・つながり・アイデンティティ再構築)

ニーメイヤー博士は、意味再構築のプロセスを次の3つの柱で説明しました。

| 柱 | 内容 | 目的 |

|---|---|---|

| ① 意味づけ(Sense-Making) | 喪失をどう理解し、どんな意味を見出すか | 感情の整理・納得 |

| ② つながりの再定義(Continuing Bonds) | 故人や失われた対象との関係を新しい形で保つ | 健全な絆の維持 |

| ③ アイデンティティ再構築(Rebuilding Identity) | 喪失後の「自分は誰か」を再び描く | 人生の再出発 |

これらは段階的なステップというよりも、

揺れながら少しずつ進む心理的プロセスです。

悲嘆は“終わる”ものではなく、“形を変えて続く”ものとして理解されます。

従来の「悲嘆の5段階モデル」との違い

かの有名なエリザベス・キューブラー=ロスの「悲嘆の5段階モデル」(否認→怒り→取引→抑うつ→受容)は、

悲しみの過程を整理するうえで大きな功績を残しました。

しかし、実際の悲嘆はもっと複雑で、感情が直線的に進むことはほとんどありません。

意味再構築理論は、その限界を補う新しい枠組みとして誕生しました。

| モデル | 目的 | 回復のイメージ |

|---|---|---|

| 5段階モデル | 感情の整理 | 感情の「通過」 |

| 意味再構築理論 | 人生の意味づけ | 意味の「再構築」 |

つまり、悲嘆とは治すものではなく、意味を育てていくもの。

その理解が、長い時間をかけて心を再び動かしていくのです。

「悲しみを手放す」ではなく、「意味を見出す」こと。

これこそが、人生を再び前に進める“意味の再構築”です。

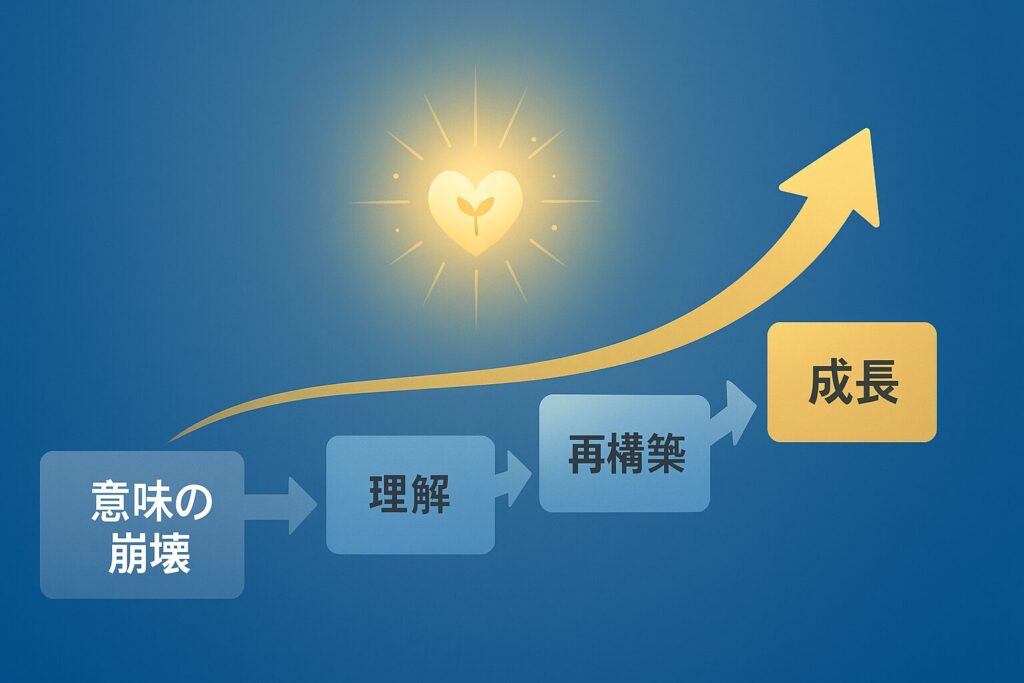

意味再構築の3つのプロセス|悲嘆から希望へ進む心理的ステップ

悲しみの中で「生きる意味」を取り戻すには、時間とともに心の再構築プロセスがゆっくり進みます。

ロバート・ニーメイヤー博士が示した「意味再構築理論」では、喪失から再生へと向かう道のりを、主に3〜4つの心理的プロセスとして説明しています。

ここでは、その具体的なステップを分かりやすく紹介します。

① 意味づけ(Sense-Making)|“なぜ”を理解しようとする過程

人が悲嘆の中で最初に向き合うのは、「なぜこんなことが起きたのか」という問いです。

これは単なる原因探しではなく、自分の中で出来事を理解しようとする心の整理です。

- 「なぜ自分がこんな喪失を経験したのか」

- 「この出来事が自分の人生にどんな意味を持つのか」

このような“意味の探索”は苦しい作業ですが、心理的には非常に重要です。

なぜなら、理解することは脳を安心させるからです。

神経科学の観点では、意味づけが進むと前頭前野(思考・理解の中枢)が活性化し、

扁桃体(恐怖や不安を司る領域)の過剰反応が鎮まることが知られています。

② つながりの再定義(Continuing Bonds)|悲嘆の新しい理解

かつての心理学では、「悲しみを癒すには故人を手放すことが大切」と考えられていました。

けれども、意味の再構築の考え方では、継続的なつながり(Continuing Bonds)」――愛する人との記憶や遺産を通して関係を保ち続けること――を重視します。

たとえば──

- 故人の好きだった音楽を聴く

- 思い出の場所を訪ねる

- その人の考え方や言葉を、自分の生き方の中に生かす

こうしたことは、「過去に戻る」ことではありません。

むしろ、失った存在を自分の人生の物語の一部として受け入れる行為です。

つまり、「もういない人」としてではなく、

「今も心の中で生きている存在」として関係を再定義することが、

悲しみを癒し、前へ進むためのきっかけになるのです。

どちらが正しいかではなく、“バランス”が大切

悲嘆の回復は、「手放す」か「つながる」かの二択ではありません。

どちらも大切な可能性があり、手放しを否定するものではありません。

悲嘆は個人差が大きく、「手放す⇔つながる」は対立ではなく連続線です。

多くの人は時間をかけて、

「手放しながら、つながり直す」

という形で少しずつ心のバランスを整えていきます。

③ アイデンティティ再構築(Rebuilding Identity)|“自分は誰か”を再び描く

喪失は、単に大切な人を失うだけでなく、

「自分という存在の一部」を失う体験でもあります。

たとえば、

- 配偶者を亡くした人が「私はもう妻(夫)ではない」と感じる

- 親を亡くした人が「守られる立場から、守る立場に変わる」

このように、喪失は役割・関係性・価値観を揺るがせます。

そこで必要なのが、「新しい自分の物語を描き直す」ことです。

それは、故人の教えや価値観を取り入れながら、

“自分がどう生きていくか”という人生の再定義を行うことでもあります。

④ 行動による意味づくり(Meaning Through Action)|悲しみを行動に変える

最後に重要なのが、「悲しみを行動へと転化する」段階です。

ここでの行動とは、無理に明るく振る舞うことではありません。

むしろ、**悲しみの中に見つけた価値を“形にすること”**です。

たとえば、

- 創作・執筆・音楽などで想いを表現する

- 同じ経験をした人を支援する

- 故人の名前でチャリティー活動を始める

このような行動は、「悲しみを昇華し、希望へと変える力」になります。

行動を通して“意味を体現”することで、人は再び生きる力を取り戻していくのです。

まとめ:悲嘆は「終わり」ではなく、「意味の変化のプロセス」

意味再構築のプロセスは、直線的ではありません。

行きつ戻りつしながら、少しずつ形を変えて進みます。

重要なのは、「悲しみを消すこと」ではなく、

“悲しみを抱えながらも、意味を見つけ直すこと”です。

そのプロセスこそが、悲嘆から希望へ向かう心理的な再生なのです。

関連理論でわかる「意味の崩壊と再生」|喪失を理解する他の心理モデル

意味再構築理論(MRT)は、悲嘆を「意味の危機」として捉え、それを「新しい意味の再構築」へ導く理論ですが、

この考え方をさらに深く理解するには、関連する心理学モデルを見るのが効果的です。

ここでは、MRTと密接に関係する4つの理論を紹介します。

シャッタード・アサンプション理論|世界観が壊れる瞬間

心理学者**ロニー・ジャノフ=ブルマン(R. Janoff-Bulman, 1992)によって提唱された理論です。

彼女は、人が生きるうえで次のような3つの“前提信念(assumptions)”**を無意識に持っていると指摘しました。

| 基本前提 | 内容 | 崩れたときの感情 |

|---|---|---|

| 世界は安全である | 自分は守られている | 不安・恐怖 |

| 世界は公正である | 努力すれば報われる | 不条理感・怒り |

| 自分には影響力がある | 物事をコントロールできる | 無力感・絶望 |

喪失やトラウマ体験によってこれらが壊れると、

人は「世界がまったく違うものに見える」状態に陥ります。

この「世界観の崩壊」が、意味再構築理論の出発点となるのです。

ナラティブ・セラピー|物語を語り直して癒す力

ナラティブ(Narrative)とは「物語」という意味です。

マイケル・ホワイトとデイヴィッド・エプストンによって提唱されたナラティブ・セラピーは、

人の心を「物語として理解し直す」心理療法です。

喪失やトラウマを経験したとき、人は「悲しみの物語」に閉じ込められます。

ナラティブ・セラピーでは、その物語を語り直す(リオーサリング)ことで、

「私は被害者」から「私はこの経験から学んだ人」へと自己認識を変えていきます。

たとえば、

「あの人がいなくなってから、私は“支える”ということの意味を知った」

という一文は、「悲嘆」を「成長」へと書き換える一歩になります。

MRTの“意味づけ”プロセスは、このナラティブ的視点に深く根ざしています。

心的外傷後成長(PTG)|苦しみの中に成長を見出す

テデスキ(Tedeschi)とカルフーン(Calhoun)が提唱した理論で、

Posttraumatic Growth(PTG:心的外傷後成長)と呼ばれます。

PTGは、トラウマや喪失によって一度は壊れた世界観を再構築する中で、

人が以前よりも深い理解・感謝・精神的成熟を得る可能性を指します。

| 成長領域 | 具体的変化 |

|---|---|

| 対人関係 | 他者への共感や優しさが増す |

| 自己理解 | 本当に大切なものを再認識する |

| 人生観 | 生きることの儚さと価値を理解する |

MRTとPTGは、いずれも「苦しみを無駄にしない心理学」です。

MRTが“意味を探すプロセス”を説明し、PTGが“そこから生まれる変化”を示す――この2つは回復と成長の両輪といえます。

意味管理理論(MMT)との違い|「死を受け入れる心理」との接点

ポール・ウォン(Paul T. P. Wong)による意味管理理論(Meaning Management Theory, MMT)は、

死を恐怖ではなく、「生の意味を深めるきっかけ」として捉える枠組みです。

MRTとMMTはよく混同されますが、焦点が異なります。

| 理論名 | 主なテーマ | 中心となる心理プロセス |

|---|---|---|

| MRT(意味再構築理論) | 喪失・悲嘆後の意味の再構築 | “壊れた意味”を再びつくる |

| MMT(意味管理理論) | 死の恐怖と生の受容 | “死を意識しても生を肯定する” |

つまり、MRTが「悲嘆の回復」を扱うのに対し、

MMTは「死の受容と生きる力」を扱う理論です。

両者は異なる方向から同じテーマ――「意味による回復」を支えています。

まとめ:意味は「失われるもの」ではなく、「再構築されるもの」

これらの理論を総合すると、喪失の体験は「終わり」ではなく「変化の始まり」だとわかります。

- シャッタード・アサンプション理論:意味が崩壊する瞬間

- MRT(意味再構築理論):意味を再構築する過程

- ナラティブ・セラピー:物語として癒す手法

- PTG/MMT:再構築から成長・受容へ向かう道筋

つまり、悲しみとは意味の再編成のプロセスにもなり得ます。

人は失うことで、世界と自分の物語をもう一度描き直していくのです。

「手放す」か「つながる」か|悲嘆と向き合う2つの考え方

悲しみの中で、「もう手放したほうがいいのかな」「でも、忘れたくない」という葛藤を感じたことはありませんか?

心理学的には、“手放す”ことも“つながる”ことも、どちらも間違いではありません。

大切なのは、自分にとって「心が落ち着く関係の持ち方」を見つけることです。

この章では、悲嘆の中での2つの主要なアプローチを整理しながら、

現代心理学がどのようにそのバランスを捉えているのかを解説します。

“手放す”だけが回復ではない──悲嘆の新しい理解

かつての心理学では、「故人を手放すこと=回復」と考えられていました。

フロイトは、喪失した対象への心理的なエネルギーを少しずつ手放し、別の対象や自己への投入を促すという考え方を示しました。

つまり、「心を空けて新しい対象に向けることが健康的」とされていました。

ただし、現代の研究では、悲嘆の回復はそれだけではなく、壊れた意味やアイデンティティを再構築することも重要とされています。

悲しみを手放せない人を「未解決の悲嘆」とみなすのではなく、

“悲しみを持ちながら生きること”も回復の一形態と理解されるようになりました。

つまり、「手放せない自分」を責める必要はない。

それは心が自然に「つながりを保とう」としている証なのです。

Continuing Bonds 理論が示す“健全なつながり”

この新しい視点を体系化したのが、「継続的つながり理論(Continuing Bonds Theory)」です。

「喪失の回復とは、亡くなった人を忘れることではなく、

新しい形で関係を持ち続けることだ」と示しました。

たとえば、

- その人の価値観を自分の行動に生かす

- その人の写真や声を身近に感じる

- 思い出を語る

これらは「依存」ではなく、心理的な統合のプロセスです。

「いなくなったけれど、確かに心の中で生きている」――

この感覚こそが、悲嘆から希望への架け橋になります。

「依存」ではなく「統合」としての絆の維持

もちろん、つながりを保つことが“執着”や“依存”になってしまうケースもあります。

重要なのは、「過去を生きる」ためのつながりではなく、

「今を生きる力になる」つながりを育てることです。

| 不健全なつながり(依存) | 健全なつながり(統合) |

|---|---|

| 「あの人がいないと生きられない」 | 「あの人の教えと共に生きていく」 |

| 過去の再現に固執する | 新しい形で関係を受け入れる |

| 現実との対話を避ける | 現実の中に故人の存在を見出す |

“統合”とは、喪失の痛みを否定せず、人生の物語に編み込むこと。

そうすることで、悲しみは“心の重荷”から“生きる力の源”へと変化します。

どんなときに“手放す方が癒しになる”のか(ケースバイケースの視点)

一方で、「つながりを保つ」ことが苦しみを長引かせる場合もあります。

たとえば、

- 故人への罪悪感が強く、自分を責め続けてしまう

- 喪失後の現実を拒否し続けている

- 新しい人間関係を築くことに強い恐怖を感じる

このようなときは、「一部を手放す」ことが癒しのための選択になります。

「すべてを忘れる」のではなく、“痛みをそっと脇に置く勇気”もまた、回復の一部です。

「手放す」か「つながる」か――その答えは、他人が決めるものではなく、

あなたの心が最も安心できる形の中にあります。

まとめ:悲嘆とは“別れ”ではなく、“関係の再定義”

悲嘆の本質は、「別れること」ではなく、“関係をどう再定義するか”です。

つまり、亡くなった人をどう思い出し、どう心の中で生かしていくか。

- 手放すことが必要な人もいる

- つながりを保つことが癒しになる人もいる

その両方が、「意味の再構築」という大きなプロセスの一部なのです。

意味を再構築する実践法|悲しみを希望に変えるためのステップ

理論を理解しても、実際に「意味を再構築する」ことは簡単ではありません。

悲嘆のプロセスは感情だけでなく、行動・思考・身体にも深く影響します。

ここでは、日常の中で取り入れられる4つの実践ステップを紹介します。

どれも専門的なトレーニングを必要とせず、今日から少しずつ始められる方法です。

①「語る」ことで意味を整理する(ナラティブ・ワーク)

悲しみを言葉にすることは、心の整理に非常に効果的です。

心理学ではこれを「ナラティブ・ワーク(Narrative Work)」と呼びます。

たとえば、次のような形が効果的です。

- 信頼できる人に、自分の体験や感情を話す

- カウンセリングやグループで、喪失を語る機会を持つ

- ChatGPTのようなツールに、自分の気持ちを文章化して伝える

言葉にすることで、「出来事」が「物語」に変わり、

頭の中で散らばっていた感情が整理されていきます。

この過程は、脳の前頭前野(思考・言語化)と海馬(記憶統合)を活性化させ、

悲嘆を“理解できる経験”へと変えていきます。

②「書く」ことで感情を統合する(ジャーナリング・手紙療法)

言葉にするのが難しいときは、書くこと(Writing)が助けになります。

これは「ジャーナリング(感情の書き出し)」や「手紙療法」として用いられる手法です。

やり方の例:

- 「今の気持ち」を、誰にも見せない前提で書く

- その出来事が自分に何を教えてくれたかを考えてみる

- 故人や失われた対象に“手紙”を書く

「手紙を書く」ときは、過去の自分や未来の自分に宛てても構いません。

それは、“内なる対話”を通して悲しみを客観視し、意味を再構成する作業でもあります。

③「行動」によって意味を体現する(ボランティア・創作など)

言葉や思考だけでなく、行動を通して悲しみを形にすることも大切です。

これは「Meaning Through Action(行動による意味づくり)」と呼ばれます。

例として:

- 絵・音楽・執筆など、創作を通して表現する

- 同じ経験をした人を支援する活動に関わる

- 故人の名で募金やボランティアを行う

行動によって「悲しみ」は「貢献」や「創造」へと変化します。

この変化が、脳の報酬系を刺激し、自己効力感(自分にもできるという感覚)を回復させます。

つまり、悲しみの中で「小さな達成感」を得ることが、

再生のエネルギーになるのです。

④「理解」を通じて前頭前野が安心をつくる(神経心理の視点)

心理的回復には、脳の働きも大きく関係します。

悲嘆の状態では、扁桃体(不安・恐怖の中枢)が過剰に活動し、

その結果、判断力や集中力が低下します。

このとき有効なのが、「理解」を深める行為です。

心理学・哲学・宗教・自然など、“世界を理解する行為”は前頭前野を活性化させ、

脳内のストレス反応を静めることが分かっています。

たとえば、

- 「なぜ自分はこの体験をしたのか」を考えてみる

- 「生きる意味とは何か」を学問的・実存的に探求する

- 「苦しみも人生の一部」と受け入れる哲学的姿勢を持つ

理解することは、心をコントロールする最も穏やかな方法です。

「理解 → 受容 → 安定」へと心が整うことで、

悲嘆は“再生への学び”へと変わっていきます。

まとめ:行動と思索の両輪で「意味」を取り戻す

意味の再構築は、

「考えること」と「行動すること」を何度も往復しながら進むプロセス」です。

- 語る・書く → 思考の整理

- 行動する → 感情の統合

- 理解する → 安心と再出発

この3つを繰り返すことで、

かつてのような痛みは薄れても、その人への想いや記憶は、穏やかな感謝や優しさとして心に残ることがあります。

まとめ|“意味をつくる力”が、人生を再び動かす

悲嘆や喪失の経験は、誰にとっても避けがたいものです。

しかし、心理学的に見るとそれは「終わり」ではなく、“意味を再構築する始まり”でもあります。

ここまでの理論と実践を踏まえ、最後に“生きる意味を取り戻す”ためのポイントを整理します。

悲しみは「終わり」ではなく「再構築の始まり」

人は失った出来事をきっかけに、「なぜ」「どうして」「これから」を問い直します。

この問いこそが、新しい人生の物語を生み出す起点です。

悲しみの中で見つかる小さな気づき――

「この経験を通して人の優しさを知った」「今を大切にしたい」

そんな再解釈が、再生のきっかけになります。

“悲嘆は、終わりではなく再構築の過程”

理解が恐れを和らげ、希望が再生を導く

心理学的にも、「理解すること」は脳を落ち着かせます。

前頭前野(理解・判断の中枢)が働くと、扁桃体(恐怖・不安の中枢)の過剰反応が静まり、

心が“安心モード”へと切り替わります。

つまり、悲嘆の中で「理解」や「意味づけ」を進めることは、

神経レベルでも癒しを促すプロセスなのです。

理解が安心を生み、安心が希望を呼び、希望が再生へとつながる――

このサイクルこそ、意味再構築理論が示す「回復の心理」です。

あなたの物語を“再び生きる”ことが癒しになる

意味再構築理論による悲嘆の回復とは、かつてのように戻ることではありません。

むしろ、「喪失を抱えたまま、もう一度人生を生き直すこと」です。

- 失った人の教えを胸に、新しい行動を起こす

- 過去の痛みを糧に、他者に優しくなる

- これまでの物語に“続き”を書き足す

これらの一歩一歩が、「自分の物語を再び生きる」という意味の再構築です。

「失うこと」ではなく、「そこから何を見出すか」。

その問いに向き合う力こそが――人生を再び動かす“意味づくりの力”です。