日々の忙しさの中で、「このままでいいのかな」「時間だけが過ぎていく気がする」と感じることはありませんか?

不安、焦り、虚しさ――私たちは「生きること」に追われながら、いつの間にか“生きている実感”を失いがちです。

そんな心を静かに整えるヒントを与えてくれるのが、古代から伝わる言葉「メメント・モリ(死を忘れるな)」。

一見ネガティブに聞こえますが、実は「今を丁寧に生きる」ための知恵なのです。

この記事では、

- 「メメント・モリ」の意味と歴史的背景

- 心理学が示す“死を想う”ことの効果(不安の軽減・行動力の回復など)

- 日常で活かせる実践法(朝の問いかけ・終活ノート・マインドフルネス的習慣)

をわかりやすく解説します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

メメント・モリとは?意味と語源をわかりやすく解説

「メメント・モリ(Memento mori)」とは、ラテン語で「死を忘れるな」という意味を持つ言葉です。

一見ネガティブに感じられるかもしれませんが、この言葉が伝えたいのは「死を恐れよ」ではなく、むしろ「死を意識して、今をよりよく生きよ」という人生の知恵です。

メメント・モリの語源はラテン語「死を忘れるな」

語源となる「Memento」は「記憶せよ」「忘れるな」という命令形、

「Mori」は「死ぬ」という動詞に由来します。

つまり直訳すると「自分が必ず死ぬことを忘れるな」という意味になります。

古代ローマでは、戦勝した将軍が凱旋パレードを行う際、背後で奴隷が

「メメント・モリ(死を忘れるな)」と囁いたという逸話があります。

これは、栄光に酔う人間に対し、「どんな権力者もやがて死ぬ」という戒めを示したものです。

このエピソードからもわかるように、メメント・モリは謙虚さと自省を促す言葉でした。

古代ローマ〜中世ヨーロッパでの思想的背景

メメント・モリは古代ローマだけでなく、中世ヨーロッパでも重要な思想として受け継がれました。

当時のヨーロッパ社会では、ペストや戦争、飢饉など、死が日常と隣り合わせでした。

そのため、「死を思うこと」は恐怖ではなく、生を真剣に見つめる行為として重視されたのです。

キリスト教的には、「死後の救いを意識して生きる」という宗教的な意味を持ち、

修道士たちは日々の祈りや瞑想の中で「メメント・モリ」を実践していました。

つまりこの言葉は、死を通して生の意味を問い直す精神的な修練だったのです。

ヴァニタス絵画や宗教との関係|虚栄のはかなさを表す象徴

16世紀から17世紀のヨーロッパ美術では、「ヴァニタス(Vanitas)」と呼ばれる絵画ジャンルが生まれました。

これは、「すべての栄光・富・美はやがて消える」という無常の思想を表現したものです。

絵画には次のようなモチーフがよく描かれます:

- 骸骨:死の象徴

- 砂時計:時間の有限性

- 枯れた花:栄光の儚さ

- 本・楽器・王冠:知識や名誉の無常

これらはどれも「人生のすべては一時的なもの」というメメント・モリのメッセージを視覚的に伝えています。

✅ まとめ

- 「メメント・モリ」とは「死を忘れるな」という意味のラテン語。

- 古代ローマでは謙虚さの象徴として、キリスト教では信仰と救いの象徴として広まった。

- ヨーロッパのヴァニタス絵画にも通じる、“生を深く味わうための思想”である。

“死を想う”ことはなぜ心が落ち着くのか?|心理学から見る効果

「死を考えるなんて怖い」「ネガティブになりそう」と思う人も多いかもしれません。

しかし、心理学の研究では、「死を意識することが心の安定につながる」という考え方もあります。

ここでは、哲学的なメメント・モリの考えを、現代心理学の理論から解説します。

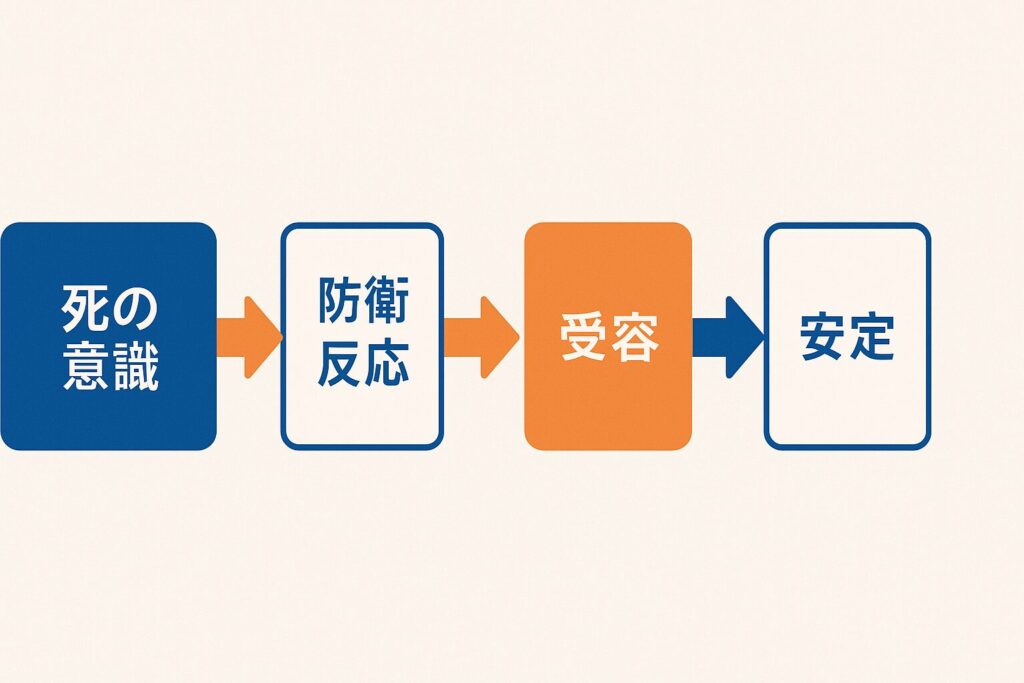

恐怖管理理論(TMT)|死の恐怖が人の行動に与える影響

まず紹介するのは、アーネスト・ベッカーの思想をもとに生まれた恐怖管理理論(Terror Management Theory/TMT)です。

TMTによると、人間は「自分がいつか死ぬ」という事実を理解している唯一の存在です。

そのため、無意識下では常に“死への恐怖”を抱えています。

この恐怖をやわらげるために、人は次の3つの「心理的防衛システム」を使います。

- 文化的世界観:宗教・国家・価値観など「自分の生には意味がある」と感じられる信念にすがる。

- 自尊心:社会的評価や成功によって「自分には価値がある」と思おうとする。

- つながり:家族や仲間など、他者との関係によって安心を得る。

この理論は、死の恐怖が人の行動・信念・選択にどれほど影響しているかを示すもので、

たとえば「異なる価値観の人を排除する」「自分の正義を強調する」などの反応も、

実は死の恐怖を無意識に回避しようとする心理と解釈できます。

意味管理理論(Meaning Management Theory)|死の不安を“生の意味”に変える心理学】

「意味管理理論(Meaning Management Theory:MMT)」は、心理学者ポール・ウォン(Paul Wong)によって提唱された理論で、

死の不安を“防衛”ではなく“成長”へ変えることを目的としています。

テロ管理理論(TMT)が「文化や自尊心による死の防衛」を説明するのに対し、MMTはより前向きな枠組みとして、

「人は死を意識することで、生きる意味や価値を再確認できる」と考えます。

MMTでは、死への向き合い方を以下の3つのプロセスで整理します。

- 意味探索(Meaning Seeking):死や苦難に直面したとき、「なぜ自分に起きたのか」「この経験の意味は何か」を問い直す。

- 意味創出(Meaning Making):価値観・目標・人とのつながりなどを通じて、自らの人生に新しい意味を見出す。

- 意味再構成(Meaning Reconstruction):失われた前提や世界観を再構築し、「それでも生きていこう」という物語を作り直す。

この理論は、死を単なる終わりとしてではなく、「生の焦点を明確にする契機」と捉えます。

メメント・モリ――“死を想え”という言葉は、まさにこのMMTの実践的な象徴です。

死を思うことが、恐れではなく、「今をどう生きるか」という意味と行動の再選択へとつながるのです。

実存心理学とメメント・モリ|死を見つめることで生を取り戻す

心理学者ヴィクトール・フランクル(『夜と霧』の著者)は、

「人は生きる意味を見失うとき、最も苦しむ」と述べました。

フランクルの実存心理学(Existential Psychology)では、

死を直視することは「どう生きるかを選び直す」ための出発点とされます。

たとえば、

- 「自分の人生にはどんな意味があるのか?」

- 「もし時間が限られているなら、何を優先したいか?」

こうした問いは、死を意識しなければ生まれません。

メメント・モリはこの「実存的な問い」を自然に呼び起こし、

自分の生き方を再定義する力を与えてくれるのです。

実存心理学(Existential Psychology)とは、

「人間は“生きる意味”や“存在の不安”とどう向き合うか」に焦点を当てた心理学の分野です。

フロイトが“無意識の欲求”、行動主義が“環境の影響”を重視したのに対し、

実存心理学は「今ここに生きる人間の意識的な選択と自由」を中心に据えます。

マインドフルネスとの共通点|「今この瞬間」に意識を戻す効果

現代心理療法でも、「死を意識すること」はマインドフルネスと共通点があります。

マインドフルネスとは、「過去や未来ではなく、今この瞬間に注意を向ける」心の在り方。

死の意識を持つことで、「時間には限りがある」という現実を受け入れ、

「今ここにある体験を丁寧に味わう」感覚が強まることがあります。

これは、

- 日常の小さな幸せに気づく力

- 不安や後悔から離れる力

- 目の前の人や出来事に心を向ける力

を育ててくれます。

つまり、メメント・モリは「死を想う哲学」であると同時に、

「心を“今”に戻す考え方」にもなるのです。

✅ まとめ

- テロ管理理論では「死の恐怖を回避する人間の防衛反応」を説明。

- 意味管理理論(Meaning Management Theory)では、「死を意識し、それに意味を見いだすことが心の安定につながる」とされている。

- 実存心理学では、「死を見つめることで生き方が明確になる」とされ、

- マインドフルネスと同じく、「今を生きる力」を育む思想である。

メメント・モリがもたらす3つの心理的効果

メメント・モリを理解すると、「死を想う」ことが、実際の心の変化や行動の変化を生む心理的効果があることが分かります。

ここでは、その中でも特に重要な3つの効果を見ていきましょう。

①不安が減る|現在に集中できる

人は本能的に「死」を恐れます。

しかし、この恐れを避け続けると、心のどこかで常に漠然とした不安を抱えることになります。

メメント・モリの実践では、死を否定せず、自然な出来事として静かに見つめることを大切にします。

これは「恐怖を克服する」というよりも、「恐怖を理解して受け入れる」態度に近いです。

実際、心理学の研究でも、死の受容が高い人ほど幸福度が高い傾向があることが分かっています。

つまり、死を想うことで「生を守るための過剰な防衛」がゆるみ、心が落ち着いて今に集中できるようになるのです。

💬 たとえば「この瞬間をどう過ごすか」に意識が戻ることで、

過去の後悔や未来の不安に囚われにくくなります。

②行動力が上がる|時間の有限性がモチベーションになる

もうひとつの効果は、「行動のエネルギーが生まれる」ことです。

死を想うと、「時間は限られている」という現実が、強い実感として心に浮かびます。

この意識は、一種の“心理的デッドライン”のように働きます。

「もし今日が最後の日なら、何をしたい?」

「やらずに後悔することはないだろうか?」

こうした問いは、私たちを「本当にやりたいこと」に近づけてくれます。

つまり、死の意識は行動を抑えるどころか、むしろ“生きる意欲”を引き出す触媒になるのです。

心理学的にも、行動を促す要因として「有限性の自覚」は非常に強力です。

時間が無限にあると思うと先延ばしになりますが、

「限られている」と気づいた瞬間に、人は優先順位を整理し、迷いが減ります。

💡 “死”の意識は、「今を生きる覚悟」を生むスイッチ。

メメント・モリは“行動の哲学”でもあるのです。

③人間関係が穏やかになる|他者への共感と寛容が生まれる

「死」を意識することは、他人を見る目も変えます。

誰もがいつか死ぬ存在だと理解したとき、相手への怒りや嫉妬が薄れるのです。

たとえば、日常の人間関係でイライラしたときも、

「この人も自分と同じように限られた時間を生きている」と思うだけで、

心の中に自然な優しさや共感が生まれます。

心理学的には、これは「共通の人間性(common humanity)」という概念に近いです。

これはセルフ・コンパッション(自分への思いやり)を提唱したクリスティン・ネフの理論で、

「苦しみや死は誰にでもある」と理解することで、他者に対しても寛容になれると説明されています。

つまり、メメント・モリは「死を想うことで他者を受け入れる力を育てる」考え方です。

結果として、

- 怒りが減る

- 許せるようになる

- 人との関係が穏やかになる

といった心理的変化が起こります。

✅ まとめ

- 死を静かに見つめることで、不安や緊張がやわらぐ。

- 限られた時間を意識することで、行動のエネルギーが高まる。

- 誰もが死を迎える存在だと理解すると、他者への共感と寛容が深まる。

メメント・モリは「恐れ」ではなく、「生を整える知恵」なのです。

メメント・モリを日常に活かす実践法|今を生きるための思考習慣

ここまでで、「死を想う」ことが不安を減らし、生きる力を取り戻す心理的効果を持つことを見てきました。

では、それを日常生活の中でどう活かすか?

ここからは、誰でも今日からできるシンプルな実践法を紹介します。

毎朝「今日が最後の日なら何をするか?」と問いかける

スティーブ・ジョブズが有名なスピーチで語った言葉があります。

「今日が人生最後の日だとしたら、今やろうとしていることをしたいと思うだろうか?」

この問いこそが、メメント・モリの実践そのものです。

「死」を遠い未来の話ではなく、“もし今日が最後だったら”という仮定で考えることで、

自分の本心や優先順位が自然と明確になります。

- 無駄なことに時間を使っていないか?

- 本当にやりたいことを後回しにしていないか?

- 大切な人に感謝を伝えられているか?

こうした問いを毎朝1分だけでも立ち止まって考えることで、

“生き方の軸”が少しずつ定まり、日々の迷いが減っていきます。

💡 ポイント: ノートやスマホのメモに一言残すと、「自分の軌跡」が可視化されます。

終活ノートや日記で価値観を可視化する

「死を想う」ことは、実は「自分がどう生きたいか」を明確にする作業でもあります。

そのための有効な方法が、終活ノートや人生日記を書くことです。

書く内容は難しくありません。

- 今までの人生で大切にしてきたこと

- 感謝したい人や出来事

- 残りの時間でやりたいこと

これらを整理すると、「何を優先して生きたいのか」が見えてきます。

心理学的にも、“書く”という行為は自己認識を深め、感情を整理する効果があるとされています。

💬 死を考えるノートではなく、「これからどう生きたいか」を描くノート。

それが本来の“メメント・モリの記録”なのです。

死を恐れるのではなく、「有限性の美」として受け入れる

多くの人が「死を考えると怖い」と感じるのは自然なことです。

しかし、メメント・モリの本質は、死を恐れることではなく、

「限りがあることの美しさ」を見つめることにあります。

日本の文化にもこの考えは深く根付いています。

桜が美しいのは、短い時間で散るから。

夕日が心に残るのは、永遠ではないから。

このように、有限だからこそ尊いという感覚を持つと、

「死」は「生の完成」や「時間の尊さ」を思い出させる存在になります。

🌸 メメント・モリ=人生の終わりを恐れるのではなく、今を深く味わう技法。

ストレス・不安に強くなる“心理的リマインダー”としての使い方

メメント・モリを日常に取り入れるには、“思い出す仕組み”をつくるのがコツです。

たとえば:

- スマホのロック画面に「メメント・モリ」と表示する

- 毎日のカレンダーに「今日を丁寧に生きる」と書く

- お気に入りのブレスレットやお守りを“生きるリマインダー”にする

これらは心理学でいう「アンカリング(Anchoring)」と呼ばれる方法です。

特定の言葉や物を見ることで、思考や感情をリセットできるようになります。

つまり、メメント・モリを「死を思い出す合図」ではなく、「生を取り戻す合図」として使うのです。

💡 不安なときほど、“有限性を思い出す”ことで、「今できること」に意識が戻ります。

✅ まとめ

- 毎朝「今日が最後なら?」と自問し、日々の軸を整える。

- ノートに価値観を書くことで「自分の生き方」を可視化。

- 死を恐れるのではなく、「限りある美しさ」として捉える。

- メメント・モリを“心のリマインダー”として活用することで、不安や迷いが減る。

意味づけ再構築理論|喪失(他者の死)を通して“生きる意味”を再定義する

大切な人を失うと、私たちは世界の意味を見失います。

「意味づけ再構築理論」は、その喪失体験を通して「生きる意味」を再発見する心理学的プロセスを説明しています。

トラウマ心理学の分野では、ショッキングな出来事や喪失体験を経て、

人が「自分の生きる意味」を再構築するプロセスを意味づけ再構築理論(Meaning Reconstruction Theory)と呼びます。

この理論は、心理学者ロバート・ネイメイヤーが提唱したもので、

「人は出来事の意味を作り直すことで回復する」という考え方です。

メメント・モリの思想と非常に近く、

- 「死=終わり」ではなく、「生の意味を問い直す機会」として受け止める

- 「失うこと」を通して、「残された時間や人間関係の価値」を再発見する

といったプロセスが共通しています。

つまり、メメント・モリとは“死を通じて生の意味を再定義する心理的営み”であり、

私たちが日常の苦しみや喪失を乗り越える際にも応用できる考え方なのです。

💡 死を考える=人生の物語をもう一度書き直すこと。

意味再構築理論と意味管理理論の違い

Meaning Reconstruction Theory(意味再構築理論)とMeaning Management Theory(意味管理理論)は、名前は似ていますが、別の理論です。

ただし、「死」「喪失」「人生の意味」などを扱うという点では密接に関係しています。

| 観点 | Meaning Reconstruction Theory(意味再構築理論) | Meaning Management Theory(意味管理理論) |

|---|---|---|

| 提唱者 | Robert A. Neimeyer(ロバート・ニーメイヤー) | Paul T. P. Wong(ポール・ウォン) |

| 提唱時期 | 1990年代後半〜2000年代前半 | 2000年代以降(TMTの拡張として) |

| 主なテーマ | 喪失・悲嘆・トラウマ後の意味づけの再構築 | 死を意識しながら人生の意味を管理・再定義する |

| 出発点 | 「大切なものを失ったとき、人はどう意味を見直すか」 | 「死を意識したとき、人はどう生きる意味を見つけるか」 |

| 中心概念 | 「意味の崩壊(loss of meaning)」と「意味の再構築(meaning reconstruction)」 | 「死の恐怖を超えて、人生に意味を見いだすプロセス」 |

| 関連する理論 | グリーフセラピー(悲嘆療法)、ナラティブ・セラピー | テロ管理理論(Terror Management Theory)、実存心理学 |

| ゴール | 喪失からの回復と再統合 | 生きる意味の維持・成長・超越 |

自己超越理論|死を超えて他者や価値とつながる

最後に紹介するのが、アブラハム・マズローが晩年に提唱した自己超越理論(Self-Transcendence Theory)です。

これは、「自己実現(self-actualization)」のさらに上位にある心理的成長段階として知られています。

自己超越とは、自分の利益や欲求を超えて、

他者・自然・文化・宇宙などのより大きな存在とのつながりを感じる状態を指します。

メメント・モリは、まさにこの自己超越の感覚を呼び起こします。

死を意識することで、

- 「自分」という枠にとらわれない広い視点を持てる

- 他人や社会、生命そのものへの感謝が生まれる

- 「生かされている」という感覚が深まる

といった心の変化が起こるからです。

🌿 死を想うことは、終わりを考えることではなく、

“より深く生きること”を思い出すことでもあるのです。

まとめ|“死を想う”ことは、今を生きる力を育てる

ここまで見てきたように、「メメント・モリ」は、“死を見つめることで生を深く味わう”ための心理的技法であり、

現代を生きる私たちの心を整える“実践的な智慧”でもあります。

メメント・モリが教えてくれる「有限性の価値」

私たちは日々、「まだ時間はある」と無意識に思っています。

けれど、メメント・モリの視点に立つと、時間が有限であることの重みに気づきます。

- いつか終わりがあるからこそ、今この瞬間が尊い。

- 明日が来る保証がないからこそ、今日を丁寧に生きようと思える。

このように、「死」を想うことは、人生を暗くするどころか、「どう生きるか」を考えるきっかけになります。

メメント・モリは、「時間の儚さ=生の価値」という真理を、静かに教えてくれるのです。

死を恐れず、生の意味を見つめ直すことの大切さ

死を避けることはできません。

しかし、それを「怖いこと」「考えてはいけないこと」として遠ざけてしまうと、

心のどこかに常に“漠然とした不安”が残ります。

死を受け入れることが心の安定をもたらすのは、

「恐れを無理に消す」のではなく、「恐れの中に意味を見いだす」からです。

✅ まとめ:この記事のポイント

- メメント・モリとは「死を忘れるな」というラテン語で、今を丁寧に生きるための思想。

- 死を受け入れることで不安が減り、生の意味を考えるきっかけになる。

- “死を想う”ことは、人生を暗くするのではなく、心を自由にし、生を充実させる行為である。

- 限りある時間を大切に使うことが、メメント・モリの実践。