「集中しなきゃ…なのに、どうしてすぐ気が散るんだろう?」

そんなふうに感じたこと、ありませんか?

仕事中にスマホ通知が気になる。

勉強を始めても、なぜかやる気が続かない。

「自分の意志が弱いから」と責めてしまう——そんな人は意外と多いものです。

でも実は、集中力が切れるのは意志の問題だけではなく、脳の“燃料”が足りていないことが大きな原因。

心理学ではこれを「注意資源(Attention Resource)」と呼び、私たちの集中力が有限であることを示しています。

この記事では、

- 注意資源の基本とカーネマンの研究

- 集中力を奪うマルチタスクや情報過多の正体

- 注意資源を回復・節約する心理学的アプローチ

をわかりやすく紹介します。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

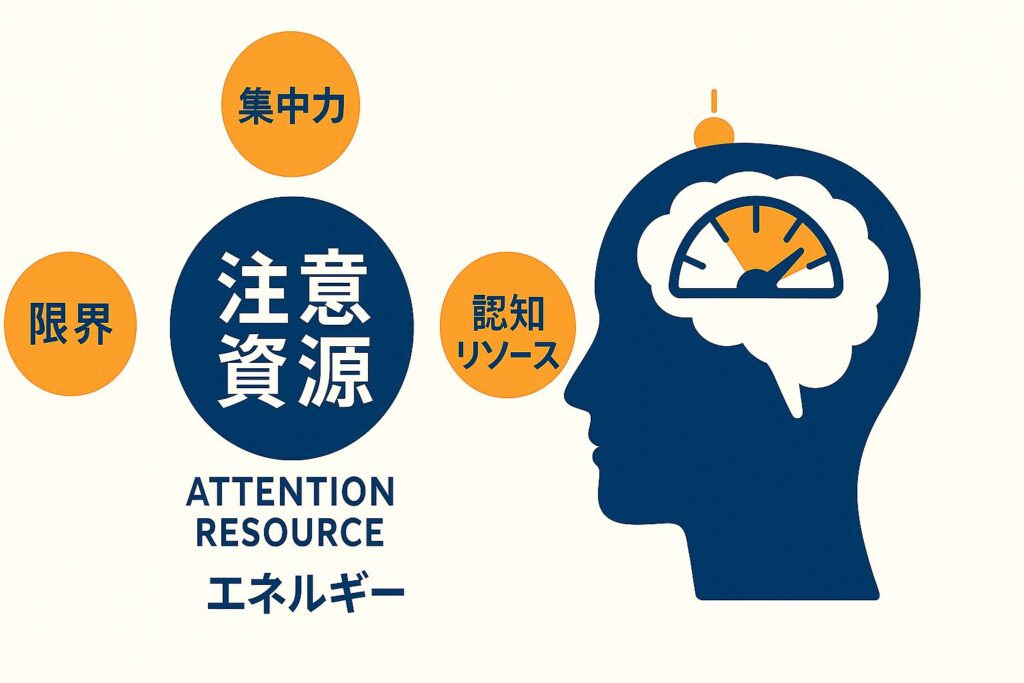

注意資源とは?心理学でわかる「集中力の限界」

私たちは「集中できない」「すぐ疲れる」「やる気が続かない」と感じると、つい「自分の意志が弱いからだ」と思いがちです。

しかし、心理学ではそれを「脳のリソース(資源)」の問題として説明します。

それが「注意資源(Attention Resource)」です。

注意資源の基本的な考え方(有限な認知リソースとは)

「注意資源」とは、人の脳が使える集中力や注意力には限りがあるという考え方です。

この上限を「認知リソース(cognitive resources)」と呼びます。

- 脳が1日に使える集中のエネルギーは限られており、

- それを複数の作業に分け合って使っている、というイメージです。

たとえば、

「電話をしながらメールを書く」

「会話を聞きながらメモを取る」

こうしたマルチタスクでは、脳の注意資源が同時に2つの方向へ分配され、どちらのパフォーマンスも低下します。

つまり、「集中できない」のではなく、集中するための“燃料”が不足しているのです。

カーネマンの容量モデル

この考え方を最初に体系化したのが、心理学者 ダニエル・カーネマン(Daniel Kahneman)。

1973年の著書『Attention and Effort(注意と努力)』で提唱されたのが、容量モデル(Capacity Model)です。

カーネマンは次のように説明しました。

- 注意は、エネルギーを消費する。

- 注意の“総量”には上限(容量)がある。

- 複数の課題を同時に行うと、注意資源を分け合うため効率が落ちる。

たとえば、車の運転中にスマホを操作すると危険なのは、

運転とスマホ操作が同じ注意資源を奪い合っているためです。

カーネマンの理論は、「集中力は根性ではなく資源の問題」という考えを心理学的に裏づけました。

多重資源理論・知覚負荷理論などの発展モデル

カーネマンの単一モデルをもとに、後の研究者たちはさらに理論を発展させました。

多重資源理論

- 提唱者:クリストファー・D・ウィッケンズ

- 内容:注意資源は1種類ではなく、感覚や処理の種類ごとに複数存在する。

例:視覚と聴覚は別の資源を使うため、

「話を聞きながらメモを取る」はある程度両立できる。

知覚負荷理論

- 提唱者:ニリ・ラヴィー

- 内容:課題の知覚的な負荷(難しさ)によって、余った注意資源の行き先が変わる。

- 適度に難易度が高い作業:資源が集中 → 他に気が散りにくい

- 簡単な作業:資源が余る → 周囲の刺激に注意が向く

この理論は、

「単純作業ほどスマホ通知が気になる」

という現象をうまく説明しています。

「注意=エネルギー」という考え方が生まれた背景

人間の脳は、限られたエネルギー(グルコースや神経活動)を使って思考・判断・記憶を行います。

そのため、注意資源理論は脳科学の視点からも支持されています。

この「注意=エネルギー」という考え方は、後に

- 意志力の消耗(エゴ・デプレッション)

- 認知負荷理論(学習心理学)

- 注意回復理論(自然によるリカバリー)

など、多くの心理学モデルの基盤にもなりました。

まとめ:集中力は「有限の燃料」で動いている

要するに、私たちの集中力は、脳が使える“注意のエネルギー”をどう配分しているかで決まります。

集中できないとき、燃料が減っている状態なのです。

注意資源を奪うもの:マルチタスク・情報過多・ストレス

集中力が続かない原因の多くは、日常の中であなたの注意資源を奪っていくものです。

ここでは、現代人が無意識のうちに注意を浪費してしまう代表的な要因を見ていきましょう。

マルチタスクが脳を疲弊させる理由

一見「同時にいろいろこなせる人=仕事ができる人」に見えますが、心理学的には逆です。

マルチタスクは脳の注意資源を最も激しく消耗させる行動です。

なぜなら、人間の脳は複数の作業を“同時に”処理していないからです。

実際には「切り替え(switching)」を高速で繰り返しているだけ。

たとえば、

- メールを確認 → 思考を戻す → 通知に反応 → また戻る

この切り替えのたびに、注意資源が消費されます。

マルチタスクを常習化している人ほど

- 記憶力が低下し、

- 集中が続かず、

- 必要な情報を選ぶ判断力が落ちる

ことが分かっています。

つまり「効率的に見えて、実は最も非効率」。

脳を休ませない作業スタイルこそが、集中力を奪う最大の原因です。

情報過多と認知負荷:スマホ・SNSの罠

SNSの通知、ニュースの見出し、YouTubeのおすすめ動画……。

私たちの注意は、常に「取り合い」の状態にあります。

この現象は「注意経済(attention economy)」とも呼ばれ、

あなたの時間と集中を奪うことを目的に設計されています。

スマホやSNSが危険なのは、単に時間を浪費するからではありません。

それらが脳に“常時マルチタスク状態”を強いるからです。

- スクロールするたびに新しい情報が飛び込む

- 脳は毎回「重要かどうか」を判断

- そのたびに注意資源を消耗

情報を“見ているだけ”でも、脳は処理に追われています。

つまり、スマホを見る=集中力を浪費している行為でもあるのです。

ストレスや睡眠不足が注意資源を減らすメカニズム

注意資源は「脳のエネルギー」です。

エネルギーが減る最大の要因は、ストレスと睡眠不足です。

ストレスが続くと、脳内のコルチゾールというホルモンが増え、

集中をつかさどる前頭前野の働きを抑制します。

これにより、判断力・意志力・思考の柔軟性が低下。

また、睡眠不足は「脳が情報を整理する時間」を奪うため、

翌日には注意資源の回復が追いつかなくなります。

つまり、ストレスや睡眠不足は“脳の燃料漏れのようなものです。

💡 まとめ:集中を奪う3つの敵を意識しよう

- マルチタスク:切り替えコストでリソースが消える

- 情報過多:処理しきれない刺激が注意を分散

- ストレス・睡眠不足:脳の回復を妨げる

集中力を保つ第一歩は、

「意志を強くする」よりも「注意を奪うものを減らす」ことから始まります。

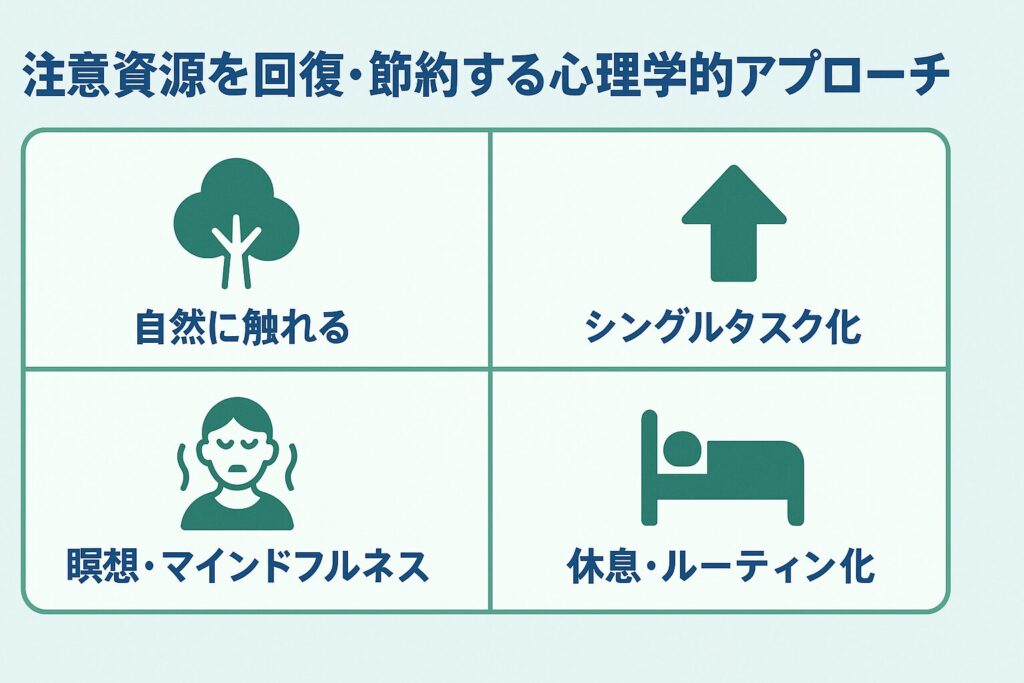

注意資源を回復・節約する心理学的アプローチ

ここまでで「集中力が切れる理由」は、脳の燃料=注意資源が枯渇するためだと分かりました。

では、その燃料をどう回復させ、どう節約すればいいのか?

ここからは心理学的に効果が実証されている「注意のリカバリー方法」を紹介します。

注意回復理論(ART)──自然が集中を取り戻す理由

心理学者レイチェル・カプランとスティーブン・カプラン夫妻が提唱した「注意回復理論(Attention Restoration Theory, ART)」によると、

人は自然環境に触れることで自動的に注意資源が回復することが分かっています。

その理由は、自然の中では「強制的な注意(Directed Attention)」が休まり、

代わりに「無意識の注意(Involuntary Attention)」が働くからです。

たとえば——

- 森の中の風の音

- 波のリズム

- 木漏れ日のゆらぎ

こうした“穏やかな刺激”は、脳に負担をかけずにリフレッシュ効果をもたらします。

シングルタスク化と環境設計のコツ

「マルチタスクが集中を奪う」という話をしましたが、逆に言えば、

“1つに集中できる環境”を作ることこそ、最強の回復策です。

シングルタスクのポイント

- 同時にやらない

- 目の前の1つに“全注意”を向ける

- 終わったら一息ついて次へ

これだけで、注意資源の浪費は大幅に減ります。

環境設計の工夫

- 通知オフ(視覚・聴覚刺激を減らす)

- 作業場所を決める(条件づけで集中モードを起動)

- デスク上は「今使うもの」だけに絞る

集中は、環境設計(architecture of attention)の影響を受けます。

瞑想・マインドフルネスが注意を再充電する仕組み

「何も考えずに呼吸に意識を戻す」マインドフルネス瞑想は、

注意資源の“リセットボタン”として非常に有効です。

瞑想のコツは、

- 雑念をなくすことではなく、

- 雑念に気づいて「戻る」こと。

この「気づいて戻る」動作が、注意の筋トレになります。

つまり瞑想は、“燃料の再充電”と“集中のリハビリ”を同時に行っているのです。

睡眠・休息・ルーティン化で「注意の浪費」を防ぐ

注意資源の補給源は、休息と習慣化です。

💤 睡眠

- 睡眠中に脳は不要な情報を整理し、エネルギーを再配分する。

- 特に深いノンレム睡眠が注意資源の回復に重要。

☕ 休息

- 適度な休息で効率が上がる。

- 短時間の昼寝(15〜20分)は集中力を数時間延ばす効果あり。

🔁 ルーティン化

- 習慣化された行動は注意資源をほとんど使わない。

- 「朝の流れ」「作業開始の合図」を固定化すると、集中の立ち上がりが早くなる。

つまり、習慣=注意資源の節約装置です。

まとめ:集中力は「管理」できるスキル

注意資源は「使い切る」ものではなく、

意図的に節約し、こまめに回復させることができる資源です。

自然に触れ、

一つのことに集中し、

脳を静め、

習慣で自動化する。

この4ステップを意識するだけで、

集中力は「設計」で長持ちするようになります。

フロー状態がもたらす「注意資源の効率化」

集中力を回復・維持する方法はいくつもありますが、

実はそれらを超えて「注意資源を効率よく使う状態」があります。

それが、心理学者ミハイ・チクセントミハイが提唱した「フロー状態(Flow)」です。

フロー状態とは?──努力していないのに集中している感覚

フローとは、「今やっていることに完全に没頭している心理状態」のこと。

時間を忘れるほど集中していて、しかも疲れにくい。

スポーツ選手が「ゾーンに入る」と言うときの感覚に近いものです。

心理学的には、次のような特徴があります。

- 難しすぎず、簡単すぎない“ちょうどいい課題”

- 明確な目標がある

- すぐにフィードバックが返ってくる(結果が分かる)

- 行動と意識が一致している(考えずに動ける)

この条件がそろうと、脳が自然と「注意の最適配分モード」に入り、

注意資源のムダ使いが極端に減ります。

なぜフロー状態は注意資源の消耗を防ぐのか?

フロー中の脳では、通常よりも前頭前野(自己をモニタリングする領域)の活動が抑えられ、

“今この瞬間”のタスクに全注意が集中します。

その結果──

- 雑念(自分を責める・結果を気にする)が減る

- タスク切り替えが起こらず、切り替えコストがゼロに近い

- ドーパミンが分泌され、やる気が自然に維持される

つまり、フローは「注意資源を増やす」わけではなく、

“使い方のロスを最小化する”状態なのです。

💡 「楽しい」と感じるほど集中力は長持ちする

「集中力=我慢」と思われがちですが、実はその逆。

“楽しい”“やりがいがある”と感じるとき、脳内では報酬系が活性化し、

ドーパミンが注意を自動的に引き寄せます。

意志の力で頑張る必要がなくなるため、

注意資源の消費を抑えながら長時間集中できるのです。

「やらなきゃ」ではなく、「もっとやりたい」と思える作業こそ、

注意資源が最も効率的に使われる瞬間です。

日常でフローを起こすコツ

| 状況 | 工夫の例 |

|---|---|

| 興味がない作業 | 目標を小さく設定して“達成感”を得る |

| 単調なルーティン | 言葉のないBGMや環境音、やタイマーでリズムをつくる |

| 創造的な仕事 | 難易度を「少しだけ高く」設定する |

| 長時間作業 | 1時間ごとに「没頭できる小目標」を作る |

こうした環境づくりを意識すると、

意志力に頼らず自然に集中できる“軽やかな集中”が生まれます。

まとめ:注意資源の“質”を上げるには、楽しさを味方に

フロー状態や「楽しい集中」は、注意資源を増やすわけではありません。

しかし、注意資源の使い方を最適化し、消耗を最小限に抑える効果があります。

つまり、

「頑張って集中する」よりも、「楽しく没頭できる条件をつくる」

これが、注意資源を長持ちさせる最も現実的な方法なのです。

まとめ|意志ではなく「注意資源の管理」で集中力を守る

ここまでの内容を整理すると、集中力を保つ鍵は「努力」や「根性」ではなく、

脳の燃料である注意資源をどう管理するかにあります。

最後に、注意資源を上手に扱うための実践ポイントをまとめます。

集中力を長持ちさせる3つのポイント

- 注意資源の「有限性」を理解する

→ 集中力には限界があることを前提に、無理なスケジュールを組まない。 - 注意を奪う要因を減らす

→ マルチタスク、情報過多、ストレスをできるだけ排除。 - 回復タイムを意図的に設ける

→ 自然・瞑想・休息・ルーティン化でリセットを習慣化する。

この3つを意識するだけで、脳のパフォーマンスは大幅に改善します。

集中力とは、使い方の設計と回復の習慣化によって維持されるスキルなのです。

「環境デザイン」がカギ

「集中できる人」と「できない人」の差は、環境設計にあります。

意志力は“ハンドル”であり、燃料がなければ動きません。

環境デザインの具体例:

- デスクの上を「今使うもの」だけにする

- 通知・アラートをすべてオフにする

- 部屋を片付ける

これらは一見小さなことですが、毎日の決断回数を減らし、注意資源の浪費を防ぐ効果があります。

🪄 今日からできる小さな実践リスト

| 行動 | 効果 |

|---|---|

| 朝一番で最も重要な作業を行う | 注意資源が満タンな時間を有効活用 |

| 適度な休憩を意識する | 注意資源の回復リズムを維持 |

| 昼食後に15分の仮眠 | エネルギー再充電 |

| 1日1回、自然や空を眺める | 注意回復理論に基づくリセット効果 |

| SNS・通知を時間制限アプリで管理 | 情報過多を防ぎ、集中維持 |

まとめのメッセージ

集中できないのは「意志が弱い」からではない。

あなたの脳の燃料(注意資源)が、少し減っているだけ。

燃料を正しく補い、ムダにしない工夫をすれば、

どんな人でも「集中できる人」になれます。

🧩 この記事のまとめ

- 注意資源理論:集中力は有限のリソース

- 枯渇の原因:マルチタスク・情報過多・ストレス

- 回復のポイント:自然・休息・シングルタスク・習慣化

- 本質:「集中の燃料管理」を心がける

了解しました。

以下は、あなたのブログ記事【H2-1:注意資源理論とは?心理学でわかる「集中力の限界」】に自然に組み込める形で、

「認知資源と注意資源の違い」を補足として追加した本文ブロックです👇

🧠 補足:認知資源と注意資源の違いとは?

ここで出てくる「注意資源(attentional resources)」という言葉は、

よく似た概念である「認知資源(cognitive resources)」とほぼ同じ意味で使われます。

ただし、厳密にはこうした違いがあります。

- 認知資源は、思考・記憶・判断・言語理解など、

脳のあらゆる情報処理に使われる全体的なエネルギーのこと。 - 注意資源は、その中でも「どこに意識を向けるか」という

注意の配分や集中力に関わる部分的なエネルギーを指します。

たとえば──

長時間の勉強で「頭が回らない」と感じるのは認知資源の消耗、

同時にスマホ通知で集中が切れるのは注意資源の分散です。

このように、注意資源は認知資源の一部であり、

「限られた思考エネルギーの使い道」を管理する集中力のコントロール中枢とも言えます。