「やりかけのこと」が頭から離れず、休んでいるのに気が抜けない――そんな経験はありませんか?

仕事のメール、中途半端な家事、やり残した勉強……。

「終わっていないこと」が気になってモヤモヤするのは、ツァイガルニク効果という心理のせいかもしれません。

この効果は、「未完了のタスクほど記憶に残りやすい」という人間の特性。

うまく使えばモチベーションになりますが、放置するとストレスの原因にもなります。

この記事では、

- ツァイガルニク効果の仕組みとストレスとの関係

- 「未完タスクに過剰反応しない」考え方

- “気がかり”をやる気に変える活用法と実践的な対策

をわかりやすく解説します。

“やりかけの不安”を手放し、心を軽くするヒントがきっと見つかるはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

ツァイガルニク効果とは?──“未完タスク”が頭から離れない心理の正体

私たちは、「やりかけのこと」ほど頭に残る経験をしたことがありませんか?

たとえば、見途中のドラマが気になって眠れなかったり、

仕事でメールを書きかけのまま退勤したのに、家でも内容を考えてしまう……。

このような現象を説明する心理学の理論が、「ツァイガルニク効果(Zeigarnik effect)」です。

ツァイガルニク効果の定義と由来(ツァイガルニク博士の実験)

ツァイガルニク効果は、心理学者ブリューマ・ツァイガルニクが発見した現象です。

彼女はある日、ウェイターが「まだ会計していない注文」だけをよく覚えていることに気づきました。

この観察をもとに実験を行い、

「未完了の作業は、完了した作業よりも記憶に残りやすい」

という結果を導き出しました。

つまり、人間の脳は「終わっていないこと」を無意識に気にし続け、

“心理的な緊張”を保ち続けるのです。

“終わっていないこと”が記憶に残るメカニズム

脳は、タスクが終わるまで「完了信号」を出しません。

そのため、未完了の状態では思考が中途半端に開いたままになり、

「次にやらなきゃ」という感覚が繰り返し浮かびます。

このとき脳内では、軽い興奮状態を保っており、

「完了するまで注意を向けよう」と働き続けます。

結果、やりかけの課題が“頭の片隅でくすぶるように残る”のです。

オフシャンキナ効果との違い──「再開したくなる心理」

ツァイガルニク効果とよく似た概念に、「オフシャンキナ効果(Ovsiankina effect)」があります。

これは心理学者マリア・オフシャンキナが提唱したもので、

「中断された作業には、再び戻ってやり遂げたくなる衝動が生まれる」

という現象です。

ツァイガルニク効果が「記憶や意識に残る」心理だとすれば、

オフシャンキナ効果は「再開させる原動力になる」心理です。

両者はセットで理解するとわかりやすいでしょう。

日常に潜むツァイガルニク効果の例(仕事・恋愛・ゲームなど)

ツァイガルニク効果は、私たちの日常のあらゆる場面で働いています。

- 仕事:未返信のメールが気になって休憩中も落ち着かない

- 勉強:途中で止めた問題が頭に残り、後で解きたくなる

- 恋愛:曖昧な関係のままだと、相手のことが気になり続ける

- エンタメ:ドラマの「続きは次回!」に惹かれて次も観てしまう

こうした「途中で止まった状態」が、人の注意と感情を引き寄せる仕組みこそ、

ツァイガルニク効果の本質です。

✅ まとめ

- ツァイガルニク効果=「未完了のタスクが記憶に残る心理」

- 背景には「心理的緊張」と「完了への欲求」

- 上手に使えばモチベーションになるが、放置するとストレスの原因にもなる

未完タスクがストレスを生む理由──“気がかり”が脳を消耗させる仕組み

ツァイガルニク効果は、本来「やる気を生む刺激」にもなり得ます。

しかし、未完のまま長く放置すると、脳は休むことができず、

慢性的なストレスや集中力の低下を引き起こします。

ここでは、なぜ「やり残し」が心の負担になるのか、その心理的メカニズムを見ていきましょう。

脳の緊張状態が続く「心理的ひずみ」とは

ツァイガルニク効果の根底には、「心理的緊張(mental tension)」という考え方があります。

人は、途中の作業を「終えたい」と無意識に感じており、

未完のままだと、脳が常に「完了しなきゃ」という信号を出し続けます。

この状態を放置すると、まるでゴムを引っ張ったまま戻さないような感覚になります。

脳はリラックスできずに疲弊。

結果として、**「何もしていないのに疲れている」**ような状態を生み出すのです。

思考の反芻(ループ思考)がストレスを増やす

やり残したタスクが頭に残ると、

人はそれを何度も思い返すようになります。

この「同じことを繰り返し考える」状態を心理学では反芻(はんすう)思考と呼びます。

反芻は、問題を解決するためではなく、

「なぜ終わらなかったのか」「いつやろうか」と考え続ける“思考のループ”です。

これが続くと、脳はエネルギーを消耗し、

不安・焦り・自己否定感などのネガティブ感情が強まりやすくなります。

「休んでいるのに休めない」ツァイガルニク効果の罠

休日や夜のリラックスタイムなのに、

頭の中で「明日の仕事」「途中の案件」がちらつくことはありませんか?

これはまさにツァイガルニク効果による“心理的未完”の残留です。

体を休めていても、脳がタスクの続きを考えてしまうため、

休息と回復がうまく機能しないのです。

その結果、

- 寝つきが悪い

- 起きても疲れが取れない

- リラックスしても罪悪感を感じる

といった悪循環に陥ります。

完璧主義タイプほど影響を受けやすい理由

「途中でやめるのが嫌」「全部終わらせてから休みたい」

――そんな完璧主義タイプの人ほど、ツァイガルニク効果の影響を強く受けます。

なぜなら、「未完=悪いこと」という信念を持っているため、

頭の中でタスクを手放すことができず、

実際以上に強いストレスや焦燥感を感じやすいからです。

このタイプの人にとって重要なのは、

「終わっていないけど、今日はここまででいい」

と自分に許可を出すこと。

“心理的な完了感”を意識的に作るだけで、

脳の緊張が緩み、睡眠や集中力が大きく改善されます。

✅ まとめ

- ツァイガルニク効果による「心理的ひずみ」は、脳のエネルギーを奪う

- 未完タスクが多いと、反芻思考や焦りが増え、休息できなくなる

- 完璧主義ほど「未完を許せず」ストレスを抱えやすい

未完タスクに過剰反応していませんか?──“気がかり”を正しく評価する視点

ツァイガルニク効果は、「未完のことが気になる」という人間の自然な心理です。

しかし、その感覚に過剰に反応してしまうと、

本来は小さなタスクまでストレスの原因になってしまいます。

ここでは、「気にしすぎ」を減らし、冷静に“未完”を捉えるための考え方を紹介します。

「まだ終わっていない=悪いこと」と思い込む心理

多くの人が、「途中=ダメな状態」と無意識に思い込んでいます。

これは学校や職場で「やり遂げることが美徳」と教えられてきた影響でもあります。

しかし実際には、「途中で止める」ことにも意味があります。

たとえば料理を作っている途中で、味見をして塩加減を整えることがありますよね。

それと同じで、途中で手を止めるのは「失敗」ではなく、確認や調整のための大事な時間です。

それなのに「最後まで終わらせないとダメ」と思い込むと、

必要な休憩や見直しまで罪悪感を感じてしまい、自分を追い詰める原因になってしまいます。

脳は“未完”を危険信号として扱う

脳は「終わっていないこと」を“リスク要因”として認識します。

これは生存本能の名残です。

「まだ解決していない=危険が残っている」と判断し、

注意を向け続けようとするのです。

この働き自体は悪いことではありません。

ただ、現代社会では“メールの返信”や“タスクのメモ”など、

命に関わらないことまで同じように処理してしまうため、

脳が常に緊張状態に置かれるのです。

実際には「放置しても問題ない未完」も多い

本当にすべての「未完」が危険なのでしょうか?

答えは No です。

多くのタスクは、少し放置しても実害がないものばかり。

たとえば:

- SNSの通知を返していない

- 読みかけの本がある

- メールの下書きを保存したまま

これらは“完了していなくても困らない未完”がほとんどです。

それをすべて「終わらせなきゃ」と感じると、

自分でストレスを増やしてしまうことになります。

“必要な未完”と“不要な未完”を見分けるコツ

次の3つの質問で、“気にすべき未完”を仕分けできます。

| チェック項目 | YESなら重要/NOなら放置OK |

|---|---|

| それは今すぐ対応しないとトラブルになる? | YESなら重要/NOなら放置OK |

| 放置したままだと人に迷惑がかかる? | YESなら重要/NOなら放置OK |

| それを終えたら自分の安心につながる? | YESなら重要/NOなら放置OK |

この3つすべてがNOなら、「今は放置して大丈夫な未完」と判断しても大丈夫でしょう。

このようなチェックリストを作ることで、気にすべき未完と放置OKの未完の仕訳がしやすくなります。

“意識の優先順位づけ”に使うことで、本当に大事なことに集中できるようになるのです。

✅ まとめ

- 「未完=悪」という思い込みがストレスを増やす

- 脳は未完を“危険信号”として誤認しやすい

- “放置しても問題ない未完”を意識的に区別すると、心が軽くなる

ツァイガルニク効果を悪者にしない──“やる気”を生むポジティブな側面

ツァイガルニク効果は、ストレスの原因にもなりますが、

一方で「行動のきっかけ」や「集中力のスイッチ」として使うこともできます。

大切なのは、この心理を敵ではなく味方にすること。

ここでは、ツァイガルニク効果のポジティブな活用法と、

注意すべき落とし穴をセットで解説します。

未完状態がモチベーションを生み出す仕組み

「終わっていないこと」が気になるのは、

脳が「完了させたい」と感じる心理的な緊張エネルギーをためているからです。

この緊張を“行動の原動力”として使うことで、

「もう少し続けたい」「次はここからやろう」という自然なモチベーションを引き出せます。

たとえば:

- ブログを書いていて「あとまとめだけ」というところで中断する

- 勉強で「次の章を少しだけ読む」ところでやめておく

このように“途中”で区切ると、脳は翌日に続きをやりたくなる状態を保ち、

「始めるハードル」を下げてくれます。

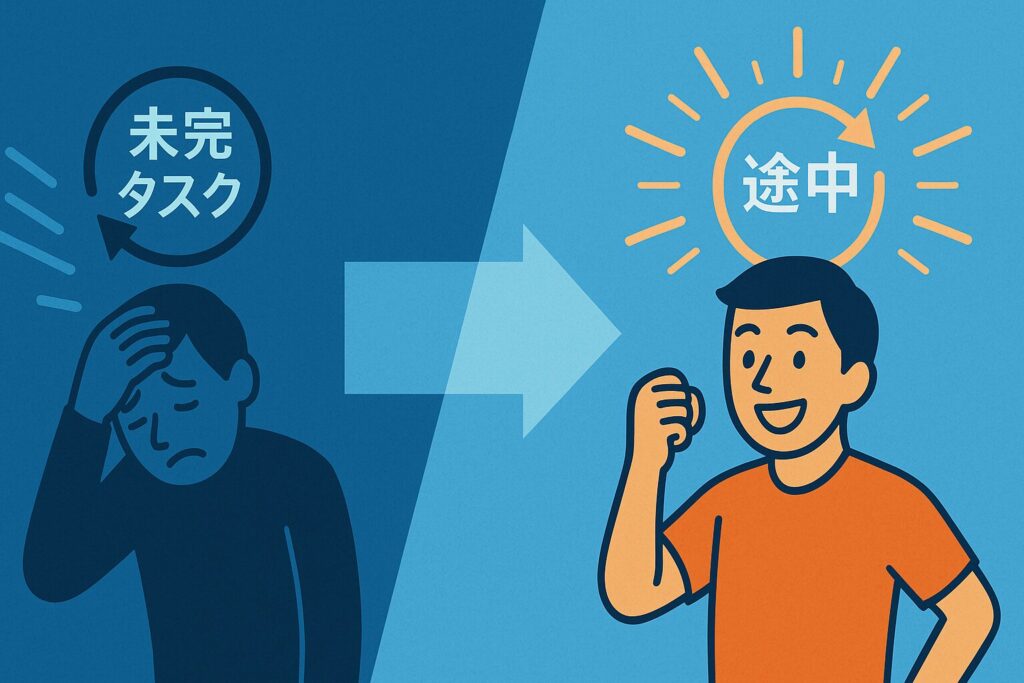

「途中でやめる」ことで続けやすくなる理由

多くの人は、「やる気が出たら始めよう」と考えます。

しかし心理学的には、「始めたらやる気が出る」のが正解です。

ツァイガルニク効果は、まさにこの原理を後押しします。

つまり、

「途中で終える」=「次に始めるきっかけを残す」

ということ。

人はゼロから始めるより、「途中から再開する」方が負担が少ないため、

作業が継続しやすく、習慣化しやすいのです。

たとえば作家のアーネスト・ヘミングウェイは、

「毎日、書くのをやめるときは、次がどうなるか分かっているところで終える」

と語っています。

これはまさに、ツァイガルニク効果を活かした継続法です。

ツァイガルニク効果の注意点──“やりかけの積み重ね”がストレスに変わる場合

ただし、この方法にも注意点があります。

「途中でやめる」ことを繰り返しすぎると、

“やりかけの山”が増えて、逆にストレス源になってしまうのです。

特に、完璧主義の人ほど「全部終わらせないと落ち着かない」と感じやすく、

中断が“心理的負債”に変わることがあります。

そこで意識したいのが、

「意図的な中断」と「放置された中断」を区別すること。

- 意図的な中断:再開のタイミングや目的を決めておく(例:「明日9時に続きをやる」)

- 放置された中断:次にいつやるか決めていないため、脳が緊張を保ち続ける

中断するときは、メモやリマインダーを残し、

「ここまでやった」「次はここから」と心理的に区切ることが大切です。

ツァイガルニク効果を仕事・勉強に活かす方法

実際にツァイガルニク効果を活かすには、

“やりかけを残す”のではなく、“再開を前提とした区切り”を作ることがポイントです。

✅ 具体的な活用ステップ

- タスクを細分化する(小さく区切るほど再開が楽)

- 次にやることをメモしてから中断する(脳の緊張をメモに移す)

- 再開予定を決める(曖昧な「後で」ではなく「明日の午前中」など)

- 中断を「進捗」とみなす(「まだ終わってない」ではなく「ここまで進んだ」と言語化)

これだけで、ツァイガルニク効果を

ストレスではなくモチベーション維持の仕組みとして使えます。

✅ まとめ

- ツァイガルニク効果は「未完」がモチベーションを生む心理

- 途中でやめることは「次の行動の種」を残すことになる

- ただし“やりかけの放置”はストレスの原因になるため、意図的に区切るのがコツ

未完タスクに過剰反応しないためのストレス対策

ツァイガルニク効果は、「やりかけのこと」を気にし続ける脳の性質です。

これを放置するとストレスになりますが、少しの工夫で“気がかり”を減らすことができます。

ここでは、心理学的に効果がある5つの具体的対策を紹介します。

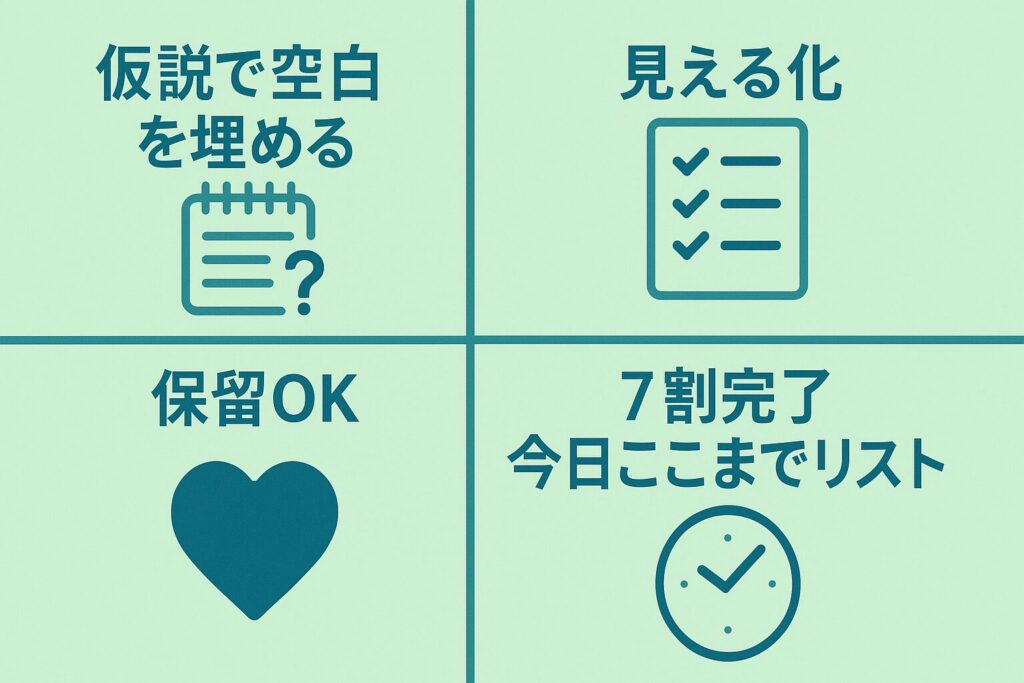

① 仮説で“空白を埋める”

やりかけのまま情報が足りないと、脳は「どうなっているんだろう?」と考え続けてしまい、落ち着かなくなることがあります。

そんなときは、「たぶんこういうことだろう」と自分なりに仮の答えを決めておくのがおすすめです。

そうすることで、脳は「ひとまず結論が出た」と感じ、安心して次のことに意識を向けやすくなるのです。

たとえば、上司からのメールに「後で話そう」とだけ書かれていたとします。

そのままだと、脳は「怒られるのかな?」「仕事のミスかな?」と考え続けてしまいますよね。

そんなときは、

「たぶん、あの案件の確認だろう」

と自分なりに仮説を立てておくだけでも、頭の中が少し落ち着きます。

この方法は、ツァイガルニク効果の緊張を仮の完結点(心理的クローズ)で和らげるテクニックです。

② タスクを「見える化」して、心理的クローズをつくる

未完タスクが頭の中にあると、脳は「どこまで終わったか」を把握できずに不安を感じます。

そのため、紙やアプリでタスクを一覧化(見える化)することが重要です。

書き出すことで、

- “頭の中”から“外(紙・画面)”へ情報を移す

- 未完タスクを客観的に眺められる

ようになり、思考の負担が減ります。

特に、終わったタスクにチェックマークを入れることで、

「完了した」という安心感を得られ、脳の緊張が自然に解けていきます。

③ 「やらなければ」を「今は保留でOK」に変えるリフレーミング

ツァイガルニク効果でストレスを感じやすい人の多くは、

頭の中で「やらなければならない」と自分を追い込みがちです。

しかし、それを「今はまだやらなくていい」と意識的に言い換えるだけで、

脳の緊張は大幅に軽くなります。

この言い換えを心理学ではリフレーミング(認知の枠組みを変える)と呼びます。

たとえば、

「やっていない=ダメ」ではなく、

「まだ途中=成長中」

と捉えるだけで、感情の負担が減り、モチベーションを保ちやすくなります。

④ 完璧主義を緩める“7割完了ルール”

「全部終わらせないと気が済まない」タイプの人は、

ツァイガルニク効果の影響を強く受け、休むのが苦手になります。

そんな人におすすめなのが、“7割完了ルール”です。

これは、タスクをあえて7割で一区切りつける習慣のこと。

- 完璧を目指さず、まず“進める”ことを優先

- 「続きは明日でOK」と明確に言語化する

このルールを実践すると、脳が“まだ終わっていない”緊張を小出しに処理できるため、

ストレスが蓄積しにくくなります。

⑤ 寝る前の「今日ここまでリスト」で安心感を作る

多くの人は寝る前に「明日やることリスト」を書きますが、

ツァイガルニク効果の観点では、人によっては“未完の意識”を強めてしまうことがあります。

反対に、「今日はここまでできた」と区切りをつけられる人にとっては、

安心して一日を終えるきっかけにもなるでしょう。

「今日ここまでリスト」は、

今日できたこと、進んだことを3つほど書き出し、

「ここまでやれた。今日はこれでOK」

と自分に区切りを与える方法です。

これにより、脳は“今日の完了信号”を受け取り、

リラックスモードに切り替わりやすくなります。

結果的に、睡眠の質や翌日の集中力が上がる効果も期待できます。

「今日ここまでリスト」と「できたことリスト」の違いと共通点

とても良い質問です。

「今日ここまでリスト」と「できたことリスト」は似ていますが、目的と心理的な効果が少し違います。

🧩 共通点

どちらも「その日を肯定的に終える」ためのリストで、

ツァイガルニク効果による“やり残しのモヤモヤ”をやわらげる働きがあります。

🔍 違い

| リスト名 | 主な目的 | 心理的効果 | 書く内容 |

|---|---|---|---|

| できたことリスト | 成果・達成を振り返る | 自己肯定感を高める・達成感を得る | 「○○を終えた」「○○ができた」など完了形 |

| 今日ここまでリスト | 区切りをつけて“未完”を納得する | ツァイガルニク効果を緩和し、安心して休む | 「ここまで進めた」「途中だけどここで終える」など進行形 |

💡ポイント

「できたことリスト」は達成の確認で、

「今日ここまでリスト」は区切りの宣言です。

つまり、

✅ 「できたことリスト」=プラスを数える

✅ 「今日ここまでリスト」=未完を安心して手放す

という違いがあります。

どちらも悪いわけではありませんが、

ツァイガルニク効果による“気がかりで休めない人”には、「今日ここまでリスト」のほうが効果的です。

✅ まとめ

- ツァイガルニク効果によるストレスは、「完了感」を意識的に作ることで解消できる

- 「仮説で区切る」「見える化」「リフレーミング」「7割完了」「今日ここまでリスト」など

― どれも脳の“緊張を閉じる”ための習慣づくりがポイントになる

まとめ|“未完”をうまく扱えば、集中もストレスも変わる

ツァイガルニク効果は、「未完のことを気にする」という人間の自然な反応です。

しかし、この反応を理解し、上手に扱うことで、

「ストレスになる未完」から「行動を促す未完」へと変えることができます。

ここでは、これまでの内容を整理しながら、

“未完”と健やかに付き合うための3つの視点をまとめます。

①未完は敵ではなく「行動を動かすエネルギー」になる

ツァイガルニク効果をネガティブに捉えると、

「やりかけのことが頭から離れない」「モヤモヤして落ち着かない」

というストレスの原因になります。

しかし視点を変えれば、

未完の状態は「行動を生み出すエネルギー」でもあります。

ドラマの“次回予告”が気になるように、

人は「途中」だからこそ動機づけを感じやすいのです。

つまり、未完そのものが悪いのではなく、

“扱い方次第でストレスにもモチベーションにもなる”ということ。

②“気がかり”を味方にする3ステップ(理解→見える化→区切り)

未完タスクに振り回されず、味方にするには、次の3ステップが有効です。

| ステップ | 内容 | 効果 |

|---|---|---|

| ① 理解する | ツァイガルニク効果の仕組みを知る | 「なぜ気になるのか」が分かり、安心できる |

| ② 見える化する | タスクをリスト化・整理する | 未完を客観視でき、脳の混乱が減る |

| ③ 区切る | 「ここまでやった」と完了感を作る | 緊張が緩み、休息・集中がしやすくなる |

この3つを意識すれば、

未完タスクをコントロールできるようになり、

「やらなきゃ」ではなく「やりたくなる」という感覚に変わるでしょう。

③ツァイガルニク効果とストレス対策の本質は「終わりを作ること」

結局のところ、ツァイガルニク効果との付き合い方の核心は、

「自分で終わりを決める力」にあります。

人は外部の状況にかかわらず、

- 「今日ここまででOK」

- 「明日はここから再開しよう」

といった“心理的な区切り”を自分で作ることで、

心の中の未完を閉じることができます。

つまり、

完璧に終わらせるより、「納得して止める」ほうがストレスは減る。

この感覚を持てれば、未完タスクは敵ではなく、

行動を支える強力な原動力になります。

✅ まとめポイント

- ツァイガルニク効果は「未完の気がかり」を生むが、扱い方次第でモチベーションにもなる

- “理解→見える化→区切り”の3ステップで、脳の緊張をコントロールできる

- 完璧よりも「ここまででいい」と自分に区切りをつけることが、真のストレス対策