職場では“できる人”を演じ、家では“優しい家族”を演じ、SNSでは“明るい自分”を見せる──。そんなふうに、人の期待に合わせすぎて疲れてしまうことはありませんか?

この記事では、心理学の「役割理論」をもとに、私たちがなぜ社会の中で“演じる自分”を作り出すのかをわかりやすく解説します。

さらに、「自分らしさ」を見失わずに、役割と上手に付き合うための具体的なセルフケアや思考整理法も紹介します。

読むことで、「他人の期待に振り回されず、自分の軸で生きるヒント」が見つかるはずです。

ぜひ最後まで読んでくださいね。

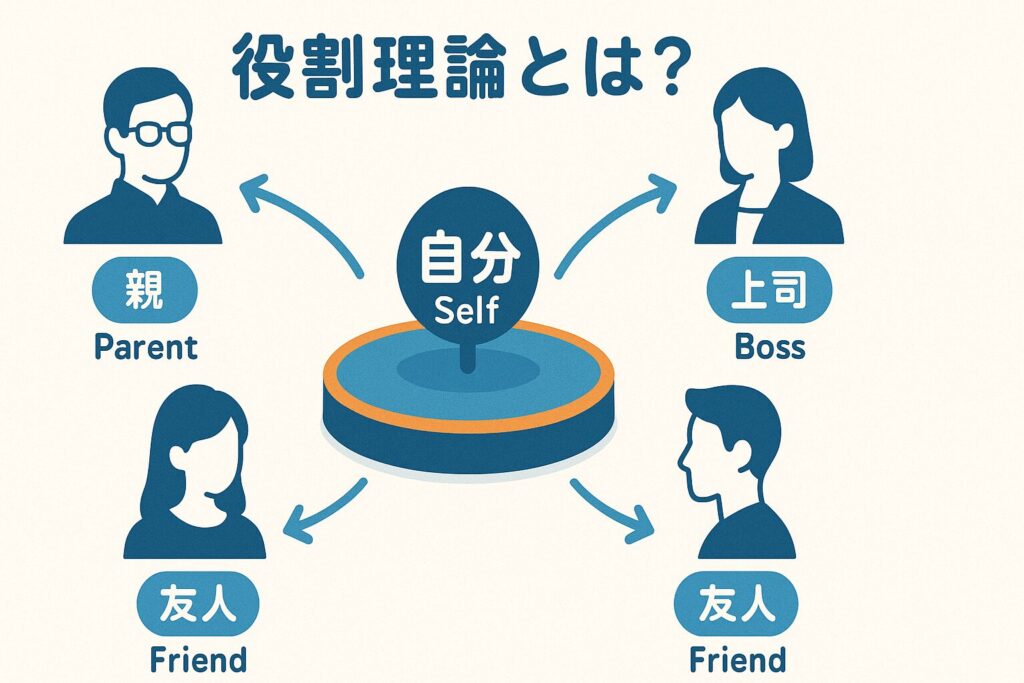

役割理論とは?──人はなぜ“社会の中で役を演じる”のか

私たちは、日常のあらゆる場面で「役割(ロール)」を演じています。

家では親や子どもとして、職場では上司・部下として、友人の前では気を使わない自分として──。

このように、状況や相手によって自分のふるまいを変えることを説明するのが、「役割理論(Role Theory)」です。

役割理論の基本定義と意味

役割理論とは、社会の中で人が「自分の立場に応じた行動」をとることを説明する理論です。

たとえば、教師には「生徒を指導する」、医師には「患者を助ける」、親には「子を守る」といった社会的な期待(役割期待)があります。

人は、この「期待された役割」に沿って行動することで、社会の中でスムーズに生きることができます。

つまり、私たちが「他人にどう見られるか」を意識するのは、単なる見栄ではなく、社会的な適応行動なのです。

🧩簡単に言えば:

役割理論 = 「人は社会の舞台で、状況に応じて“役”を演じながら生きている」という考え方。

社会学と心理学での役割理論の違い

「役割理論」は社会学と心理学の両方で扱われますが、焦点が少し異なります。

| 分野 | 主な関心 | キーワード |

|---|---|---|

| 社会学 | 社会全体の秩序やルールを支える仕組みとしての役割 | 役割期待・社会化・機能 |

| 心理学 | 個人が“役割をどう感じ、どう演じるか”という内面のプロセス | アイデンティティ・葛藤・ストレス |

たとえば、社会学では「親という役割は社会の秩序を保つために必要」と考える一方、心理学では「親としての責任が重く、自分を見失いそう」といった内面的な苦しさに注目します。

つまり、同じ“役割”でも、社会学は構造的に、心理学は感情的・認知的に分析するのです。

「自分」と「他者」の関係性から生まれる“役割”という考え方

役割は、自分一人では成立しません。

必ず「他者」がいて、その人との関係の中で“期待される行動”が生まれます。

たとえば──

- 子どもがいるから「親」という役割が生まれる

- 部下がいるから「上司」という役割が生まれる

- 聴いてくれる人がいるから「話し手」という役割が生まれる

つまり、役割は関係性の中で作られる“見えない契約”のようなものです。

そのため、人は他者からの評価や期待を無視して生きることができず、しばしば「自分らしさ」と「社会的役割」の間で揺れ動きます。

この“揺れ”こそが、後に登場する「役割葛藤」や「演じる自分」の心理につながります。

💬まとめ:

- 役割理論は「人は社会の中で期待に応じて役を演じる存在」という考え方

- 社会学は構造(社会秩序)を、心理学は感情(心の動き)を重視

- 役割は「他者との関係性」から生まれるものであり、そこに“自分らしさ”との衝突が起きる

役割理論の代表的な学説と心理学モデル

「役割理論」は1つの考え方ではなく、複数の学者によって異なる視点から発展してきました。

ここでは、代表的な4つの理論を紹介します。どれも「人はなぜ“役割”に影響されるのか?」を理解するうえで欠かせないモデルです。

①ミードの「ロール・テイキング理論」:他者の立場を理解する力

社会学者ジョージ・ハーバート・ミード(G.H. Mead)は、役割理論の出発点を作った人物です。

彼は「人間は他者の立場を想像して、自分の行動を調整できる」と考えました。

これをロール・テイキング(role taking:役割取得)と呼びます。

たとえば、

- 子どもが「先生ごっこ」をするとき、先生の立場を想像して演じます。

- 友達に話しかける前に「こう言ったら相手はどう思うかな?」と考えるのも同じ原理です。

このように、他者の視点を想像する力が、社会的な行動を生み出します。

ミードはこれを通じて、「自我(self)」は他者との関係の中で形成されると説明しました。

🧩ポイント:

“自分”は、もともと孤立した存在ではなく、他者との相互作用から生まれる社会的な存在である。

②マートンの「ロール・コンフリクト理論」:役割がぶつかるとき

ロバート・K・マートン(Robert K. Merton)は、役割理論を社会構造の中で整理した学者です。

彼が注目したのは、人が複数の役割を同時に持つときに生じる“葛藤”です。

たとえば、

- 職場では「上司として厳しく」

- 家では「親として優しく」

- 友人の前では「楽しくフランクに」

──このように、立場によって求められる態度が違うため、「どの役を優先するか」で心が疲れるのです。

これをロール・コンフリクト(役割葛藤)と呼びます。

マートンはまた、1つの役割でも異なる人から異なる期待を受けることをロール・セット理論として説明しました。

(例:上司・部下・顧客など、全員が「営業担当者」に別のことを求める)

⚠️役割のズレ=ストレスの温床。

社会で生きるということは、常に「期待の板挟み」と向き合うことなのです。

③ゴフマンの「ドラマツルギー」:人は日常で“演じる存在”

アーヴィング・ゴフマン(Erving Goffman)は、「人間社会はまるで舞台のようだ」と説きました。

この考え方を、ドラマツルギー(演劇理論)と呼びます。

ゴフマンによると、私たちは状況に応じて「役(role)」を演じ分け、他人に良い印象を与えようとします。

これは心理学でいう自己呈示(self-presentation)とも重なります。

たとえば、

- 面接で「誠実な自分」を見せる

- SNSで「ポジティブな自分」を演出する

- 家では「リラックスした自分」を出す

──これらはすべて、観客(他者)を意識した演技です。

人は無意識のうちに「舞台裏(本音)」と「舞台上(建前)」を使い分けながら社会生活を営んでいます。

🎭 ゴフマンのメッセージ:

「人は皆、人生という舞台で俳優である。」

④組織心理学における役割理論:役割の曖昧さとストレス

現代では、ビジネスや組織心理学でも役割理論が応用されています。

特に有名なのが、カッツ(Katz)とカーン(Kahn)による組織役割理論です。

彼らは、組織の中で人が感じるストレスの多くが、

- 役割の曖昧さ(Role Ambiguity)

- 役割の過剰(Role Overload)

- 役割の葛藤(Role Conflict)

から生じると説明しました。

たとえば、

「部下の指導もしなきゃ」「数字も上げなきゃ」「家庭も大事にしなきゃ」──

これらが同時にのしかかると、人は心身ともに疲弊します。

つまり、現代社会における“燃え尽き症候群”や“メンタル不調”の多くは、役割の構造的な負荷が原因なのです。

💡職場のストレス対策の第一歩は、「自分がどんな役割を演じているのか」を明確にすること。

🧭まとめ:

- ミード:他者の立場を理解する力=社会性の源

- マートン:複数の役割がぶつかると葛藤が生まれる

- ゴフマン:人は誰もが舞台の上で“演じている”

- 組織心理学:役割の曖昧さ・過剰・葛藤がストレスの原因

「自分らしさ」が失われる心理構造──“演じる自分”の正体

ここからは、役割理論をより身近な心理の視点で見ていきます。

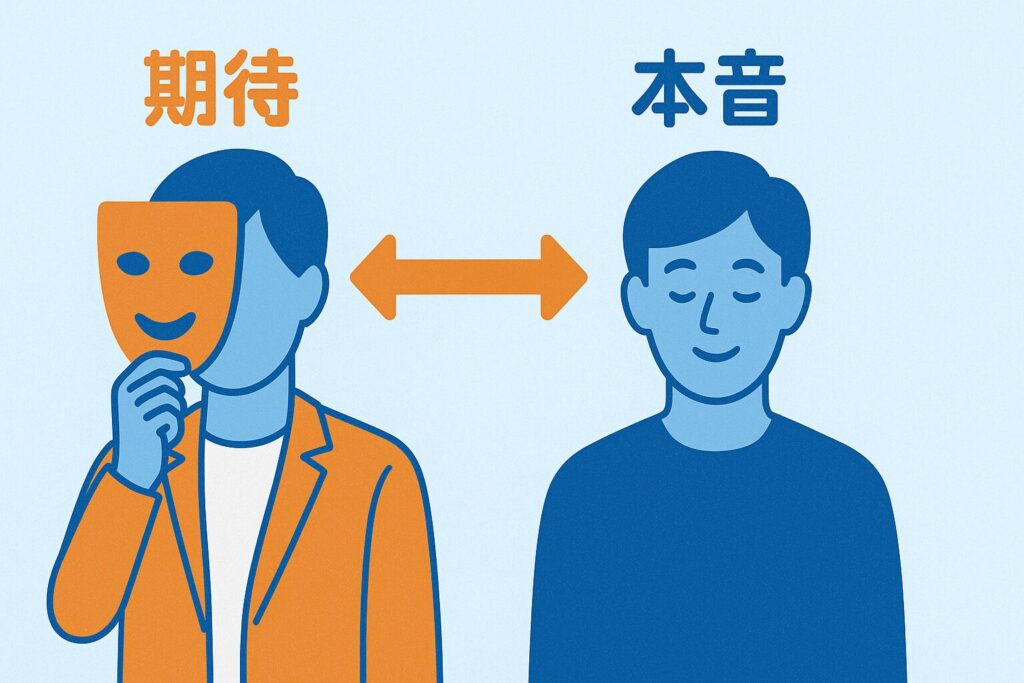

私たちは日々、無意識のうちに「期待に応える自分」と「本当の自分」のあいだで揺れています。

このズレが大きくなると、「自分らしさを失った感覚」や「生きづらさ」を感じるようになります。

「期待に応える自分」と「素の自分」のズレが生むストレス

人は社会の中で、「こうあるべき」という役割期待に合わせて行動します。

たとえば──

- 職場では「頼れる人」

- 家では「優しい親」

- 友人の前では「明るく元気な人」

このように、立場に応じた“理想の自分”を演じて生きています。

しかし、現実の自分がそれに追いつかないとき、人は心理的な不一致(認知的不協和)を感じます。

「本当は疲れているのに、笑顔でいなきゃ」

「怒りたくないのに、優しく対応しなきゃ」

──このような“演じる努力”が続くと、心がどんどんすり減っていきます。

つまり、役割をこなすことは社会的には必要でも、やりすぎると自己喪失(self-loss)につながるのです。

役割距離(Role Distance)とは?──“役”と“本音”を切り離す心理

社会学者アーヴィング・ゴフマンは、「人は与えられた役割を100%信じて演じるわけではない」と指摘しました。

彼が提唱したのが役割距離(Role Distance)という概念です。

これは、自分の演じている役と本来の自分を切り離す心の距離のこと。

たとえば──

- 子どもを叱りながらも「本当は怒りたくない」と思う親

- クレーム対応をしながら「正直、納得していない」と感じる店員

このように、心の中で“本音の自分”を保つことで、私たちは役割に飲み込まれずに済みます。

つまり、役割距離は心を守るクッションなのです。

💬重要なのは、役割を完全に否定することではなく、

「これは仕事上の役」「これは自分の気持ち」と、意識的に切り分けること。

SNS時代の「自己演出」:常に“誰かの前に立つ自分”

SNSの普及によって、私たちは日常的に“観客”を意識するようになりました。

写真を投稿するとき、コメントを返すとき──常に誰かが見ている前提で行動しています。

これはまさに、ゴフマンが言うドラマツルギー(演劇的社会)の現代版です。

「フォロワーの前で演じる自分」と「現実の自分」のギャップが広がると、自己呈示疲れ(self-presentation fatigue)を起こします。

SNSで“映える自分”を保つために、現実の自分を犠牲にしていないか?

現代の「演じる文化」は、社会的つながりを強める一方で、常時オンステージの状態を生み出しています。

だからこそ、意識的に「舞台を降りる時間」を持つことが、メンタルケアに不可欠なのです。

🧭まとめ:

- 「期待に応える自分」と「本当の自分」のズレはストレスの原因

- 役割距離は、演じることから心を守る“緩衝材”

- SNS時代は誰もが“観客の前で生きる”社会。意識的に“舞台を降りる時間”を持とう

役割のズレが生む人間関係のトラブル

人間関係の悩みの多くは、性格よりも「役割のズレ」から生じています。

相手の期待と自分の行動が食い違ったとき、そこにストレスや誤解、対立が生まれるのです。

この章では、役割理論の視点から「なぜ人間関係がこじれるのか」を紐解いていきましょう。

「いい人」ほど苦しくなる“役割葛藤”のメカニズム

「頼まれると断れない」「嫌われたくなくて我慢してしまう」──

そんな“いい人”タイプの人ほど、役割葛藤(ロール・コンフリクト)に陥りやすいとされています。

役割葛藤とは、複数の役割や期待が同時に衝突する状態です。

たとえば:

- 上司としては「部下を指導するべき」

- でも、友人としては「優しく接したい」

- 家では「親として責任を果たさなければ」

- しかし、「自分の時間も欲しい」

これらが重なると、心の中で「どの自分を優先すべきか」がわからなくなります。

そして、「どれを選んでも誰かを失望させる」ような感覚が続くことで、強いストレスを感じるのです。

💡ポイント:

“いい人”ほど多くの期待を背負い、“役割の板挟み”になりやすい。

だからこそ、時には「演じない勇気」も必要になります。

職場や家庭で起きる“期待のズレ”の具体例

役割のズレは、どんな人間関係にも潜んでいます。

特に多いのが、以下のようなケースです。

| シーン | 役割のズレの例 | 結果 |

|---|---|---|

| 職場 | 上司は「任せたつもり」、部下は「放置されたと感じる」 | 不信感・疎外感 |

| 家庭 | 親は「子どものため」と思って助言、子どもは「干渉」と感じる | 反発・距離感 |

| 友人関係 | 片方は「聞き役」、もう片方は「頼りたい人」 | 一方的な関係・疲労感 |

| 夫婦・恋人 | 「支え合うつもり」が「依存・期待の押しつけ」に変わる | 関係の停滞 |

こうしたズレは、どちらが悪いというよりも、「お互いの役割認識がずれている」ことが原因です。

つまり、「自分が相手にとってどんな“役”を演じているか」を意識するだけで、関係の見え方は大きく変わります。

🗝️ヒント:

“相手を変えようとする”よりも、“自分が演じている役割を見直す”方が、関係は早く楽になる。

ロールコンフリクトを減らす3つの考え方

役割のズレや葛藤を減らすには、まず自分の役割の整理と距離の取り方が大切です。

以下の3ステップを意識すると、驚くほど人間関係が軽くなります。

① 役割を書き出す

自分が抱えている役割を紙に書き出してみましょう。

(例)「上司」「友人」「子どもの親」「長男/長女」「恋人」など。

可視化することで、「自分がどれだけの役を同時に演じているか」に気づけます。

② それぞれの期待を“整理する”

「この役では何を求められているのか?」を明確にします。

「全部に完璧に応えよう」とするほど、疲れてしまうのです。

重要度をつけて、“できる範囲”を意識的に設定するのがポイント。

③ 自分の“基準”を決める

最終的に、自分がどんな生き方をしたいのかを軸に持つことで、他人の期待に流されにくくなります。

「自分の大切にしたい価値観」こそが、役割を超えた自分らしさの中心です。

🧭まとめ:

- 役割葛藤は“いい人”ほど陥りやすい

- 人間関係のトラブルは「期待のズレ」から生まれる

- 役割を整理し、自分の価値観を軸に持つことで、他人の期待に振り回されない

役割理論から学ぶ“自分らしさ”の取り戻し方

ここまで見てきたように、人は社会の中でいくつもの役割を演じながら生きています。

しかし、役に縛られすぎると「自分が何者なのか分からない」「誰のために生きているのか見失う」といった苦しさが生まれます。

ここでは、役割と上手に付き合いながら、自分らしさを取り戻す方法を心理学的な視点から解説します。

“演じること”は悪いことではない──社会適応と自己理解のバランス

まず大前提として、「演じること=悪いこと」ではありません。

むしろ、社会の中でうまく生きるためには、ある程度の“演技”が必要です。

たとえば、

- 面接で丁寧に話すのは「誠実な自分」を演じる行為

- 子どもの前で冷静にふるまうのは「安心を与える親」を演じる行為

- SNSで前向きな発信をするのも「励ます人」という社会的役割

このように、演じること自体は社会的スキルの一部なのです。

問題は、その役を「本当の自分」と混同してしまうこと。

理想は、“役割を意識的に使い分けられる状態”です。

💬ポイント:

「演じる自分」も「素の自分」も、どちらもあなたの一部。

社会に合わせることと、自分を大切にすることの“バランス”が大切です。

役割と自分を区別する「メタ認知」のコツ

“自分らしさ”を取り戻すには、自分を客観的に見る力=メタ認知が欠かせません。

メタ認知とは、「今、自分はどんな気持ちで、どんな役を演じているのか?」を意識的に見つめることです。

実践ステップ:

- 気づく:「今、私はどんな役を演じているか?」を内省する

例)「上司の前では部下として」「SNSでは発信者として」など。 - 距離を取る:「この役は“社会的な役割”であって、“本当の私”ではない」と意識する

- 選ぶ:「今はどの役を優先したいか?」を自分で選択する

このプロセスを繰り返すことで、役に流される生き方から、役を使いこなす生き方へと変わっていきます。

💡たとえば、

「今日は“仕事モードの自分”を終えて、“家庭モードの自分”に切り替える」

というように、自分のスイッチを意識的に切り替える習慣が大切です。

役割に縛られないためのセルフケア・思考整理法

役割に飲み込まれないためには、心のメンテナンス(セルフケア)が大切です。

心理学的におすすめの方法を3つ紹介します。

① ジャーナリング(思考の書き出し)

毎日数分、「今日どんな役を演じたか」「どんな気持ちだったか」を書き出す。

→ 思考が整理され、役割と感情の区別がしやすくなる。

② “無役時間”を意識的に作る

「何者でもない時間」を意識的に取る。

散歩・瞑想・趣味・一人旅など、“誰の期待にも応えない瞬間”を持つ。

→ 心のリセットと自己回復に効果的。

③ 「自分軸リスト」を作る

「私はこうありたい」「これを大事にしたい」という価値観を10個書き出す。

→ 外部の期待に流されそうになったとき、判断の軸になる。

🌿ポイント:

「他人の期待に応える前に、自分の感情を見つめる時間を持つ」

それが、役割に飲み込まれずに生きるためのセルフケアです。

🧭まとめ:

- 役を演じることは社会適応のスキルであり、悪ではない

- メタ認知を使って“役”と“自分”を区別する

- 書き出し・無役時間・価値観リストで、自分らしさを取り戻す

まとめ|社会の中の“役”を理解すれば、自分を責めずに生きられる

ここまで見てきたように、私たちは誰もが社会の中で複数の「役」を演じながら生きています。

そして、その役割があるからこそ社会は成り立ち、同時に私たちは悩みも抱えるのです。

最後に、この記事のポイントを整理しながら、「役割理論が教えてくれる生きやすさのヒント」をまとめます。

役割理論が教える「他人の期待」との付き合い方

役割理論の本質は、「他人の期待を否定すること」ではありません。

むしろ、期待を理解したうえで、自分の選択を取り戻すことにあります。

人は社会の中で生きる以上、誰かから何らかの役割を期待されます。

しかし、その期待を「すべて受け入れる」か「距離を取る」かは、自分で決めてよいのです。

役割との健全な付き合い方のヒント

- すべての期待に応えようとしない

→「できること」と「できないこと」を明確にする。 - 役割を“演じるもの”として受け入れる

→「完璧にこなす」よりも「意識して切り替える」が大事。 - 他人の期待を“判断材料の一つ”として見る

→ 期待は義務ではなく、参考情報にすぎない。

💬 役割理論の視点を持つと、「他人が自分をどう見るか」よりも、

「自分がどう演じるか」「どんな自分でいたいか」に意識が向くようになります。

- 他人の期待をすべて背負わなくていい

- “役”を上手に切り替えながら、自分の軸を育てよう

- 自分らしさとは、多様な役の中で一貫している“心の基準”のこと

もし今、「人の期待に疲れた」「自分を見失いそう」と感じているなら、

それはあなたが社会の中で一生懸命“役を生きている証拠”です。

少し立ち止まり、こう問いかけてみてください。

「この役は、今の私に本当に必要だろうか?」

「私は、どんな自分で生きていきたいだろうか?」

その問いを通して、自分の人生を見つめ直すきっかけにしてみてください。